第一作者:谢德盟、曾薇

通讯作者:马小锋

通讯单位:中国科学院成都生物研究所

论文DOI:10.1038/s41467-024-53563-0

C-

糖苷广泛存在于各种生物活性分子中,其不仅在各种病理生理过程中发挥重要作用,在天然产物合成、药物化学等领域也有普遍的应用。天然产物具有广泛的生物活性,是新药发现的重要来源。通过对天然产物活性分子的糖基化修饰,制备结构复杂的

C

-糖苷,不仅能增加其水溶性,还能增加其结构和功能的多样性,从而提高天然产物的成药性。

近日,

中国科学院成都生物研究所马小锋团队

开发了一种在全氟吡啶存在的情况下,由易于获得和稳定的糖基硫醇制备C(

sp

3

)/C(

sp

2

)-糖苷的可见光诱导脱硫方案。反应通过原位生成四氟吡啶

S

-糖苷中间产物进行,与Hantzsch酯(

C

-烷基糖苷)或Et

3

N

(香豆素

C

-糖苷)形成EDA络合物。该方案为

C

-烷基糖苷及香豆素

C

-糖苷的高效、高立体选择性合成提供了一种温和的方法。

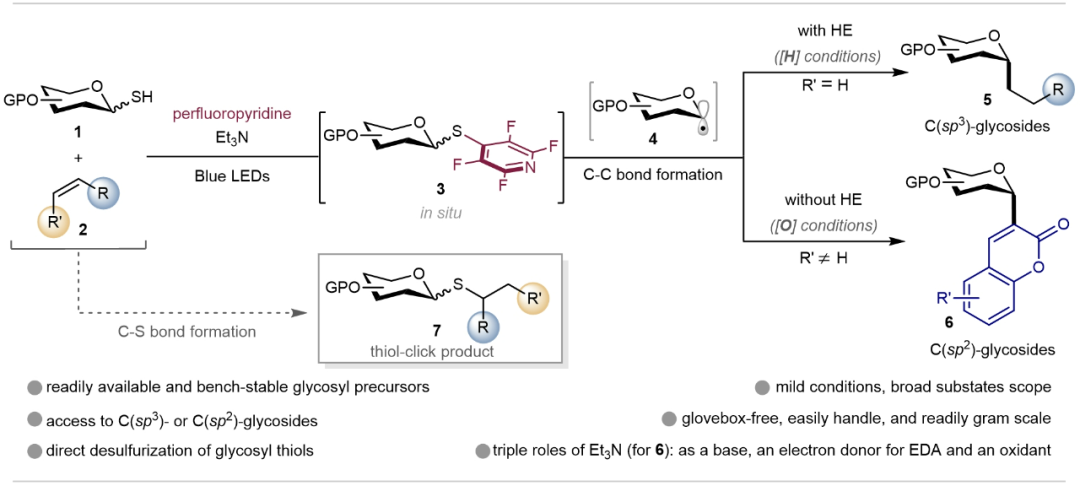

图1. 可见光促进糖基硫醇直接脱硫获得

C

-糖苷

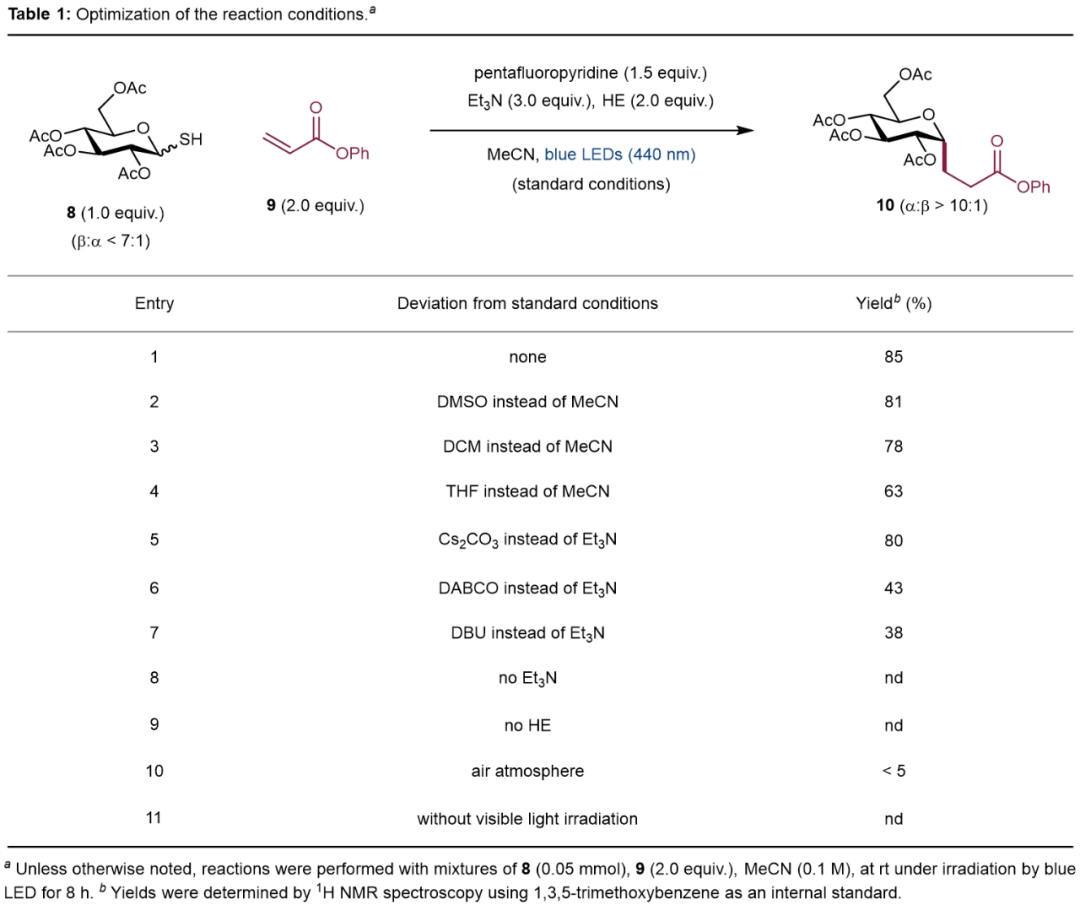

首先,以葡萄糖巯基和结构简单的丙烯酸苯酯为模板底物,作者对反应体系进行了细致的筛选。通过评估各种脱硫试剂、溶剂以及碱,发现使用全氟吡啶为脱硫试剂,Et

3

N为碱,MeCN为溶剂,在440 nm LEDs照射下能够以85%收率得到高立体选择性

C

-烷基糖苷产物。

图2. 条件优化

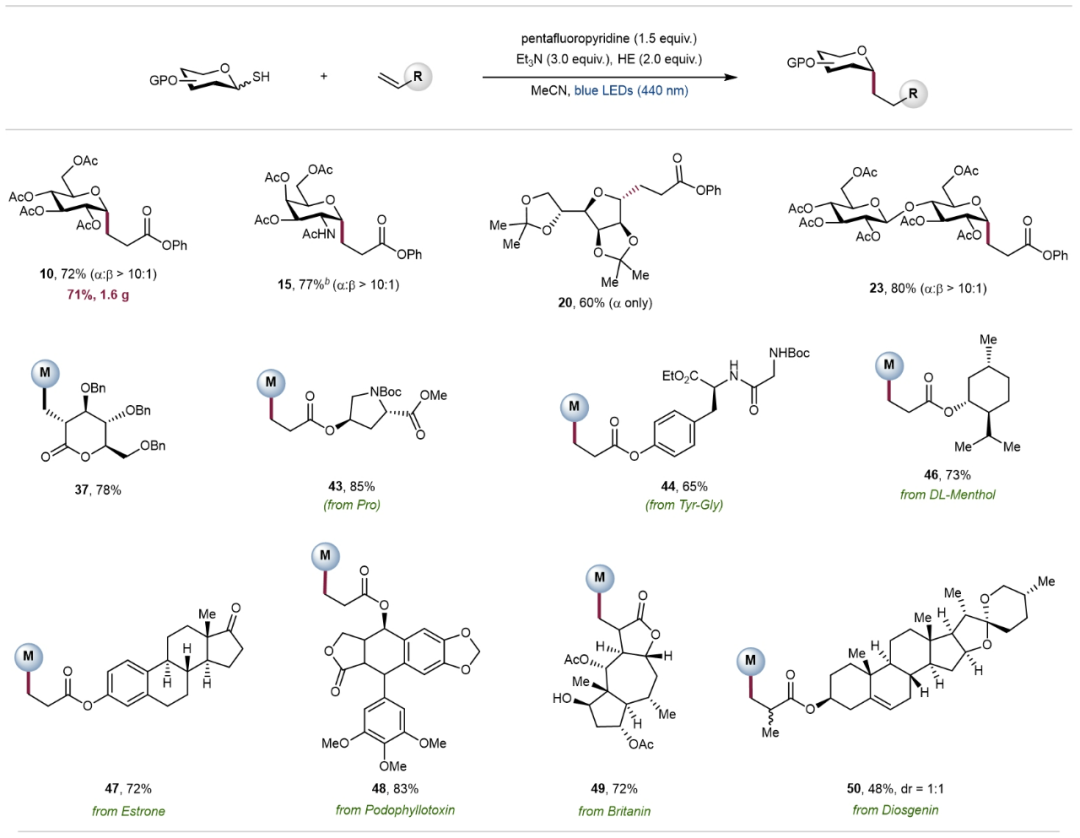

合成

C

-烷基糖苷:

在最优条件下,作者对合成

C

-烷基糖苷的底物适用范围进行了考察。在该反应条件下,不论是单糖(

10

,

15

,

20

)、二糖(

23

),还是糖(

37

)、氨基酸(

43

)、多肽(

44

)以及复杂天然药物分子(

46-50

)衍生的烯烃受体均能兼容该反应,以中等至较好的产率和优异的立体选择性得到所需的

C

-烷基糖苷。

图3.

C

-烷基糖苷的制备

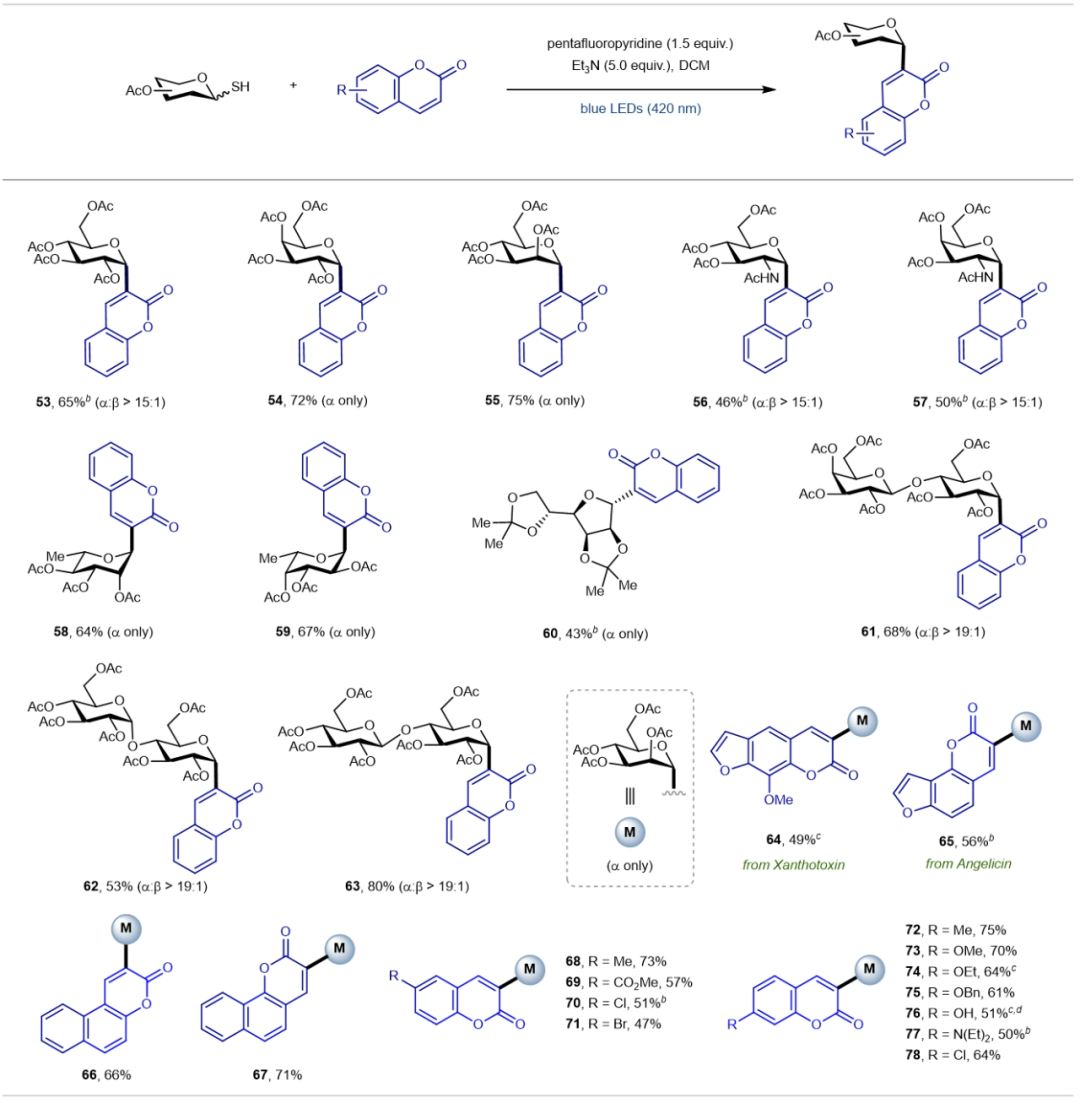

香豆素类衍生物C-H直接糖基化修饰:

在以上制备

C-

烷基糖苷的工作中,作者完成了对药物及天然产物分子的

间接糖基化修饰

(预先在活性分子上安装丙烯酰基反应基团)。作者设想能否对香豆素类天然产物分子

直接糖基化修饰

,因此,作者通过对反应条件的调整,

成功实现了对香豆素类天然产物分子选择性C3位直接糖基化修饰,制备了一系列结构多样性的香豆素

C

-糖苷。在该条件下,作者对巯基糖底物范围进行了拓展研究,发现该反应具有良好的官能团兼容性。对于大部分单糖和二糖,都能够以非常高的立体选择性得到目标产物。例如,葡萄糖(

53

)、甘露糖(

55

)、2-氨基半乳糖(

57

)、乳糖(61)以及纤维二糖(

63

)等。装载了各种取代基的香豆素底物也能够很好的兼容反应。例如,甲基(

68

)、酯基(

69

)、卤素(

70

,

78

)和氨基(

77

)以及游离羟基(

76

)等官能团。

图4. 香豆素类衍生物C-H直接糖基化

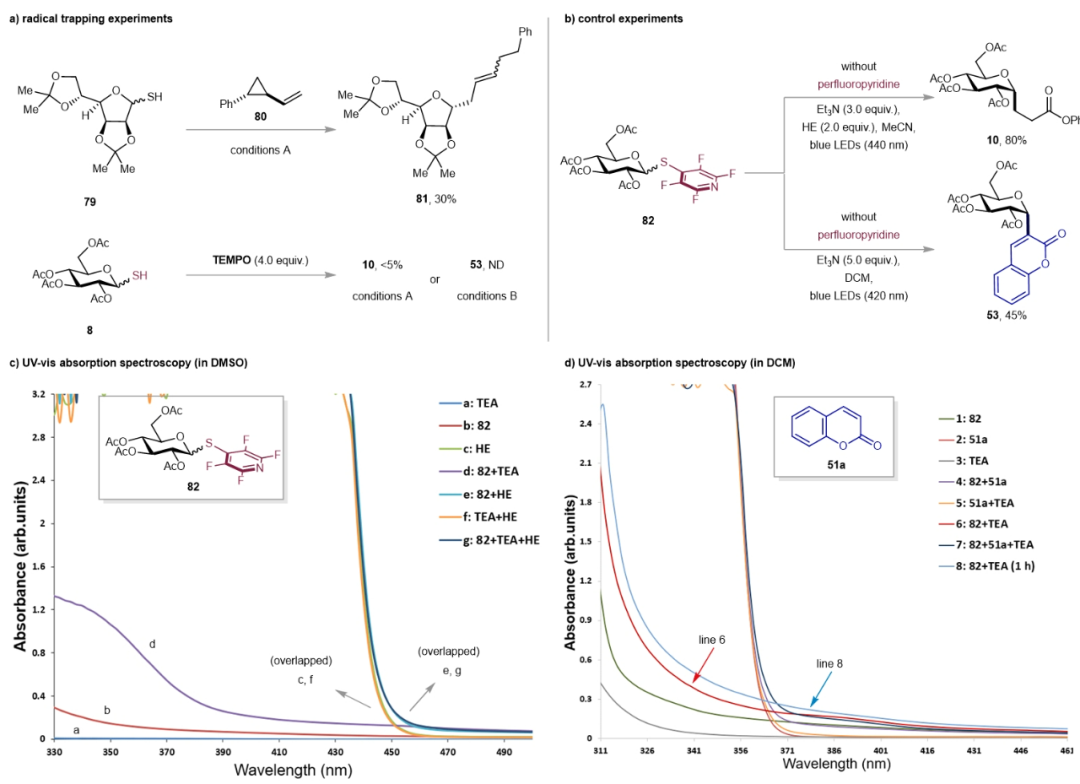

为了阐释反应机制,作者进行了一系列机理实验。糖自由基捕获实验的结果说明了该糖基化是通过糖基自由基机制进行的(图5. 机理实验a)。相关的控制实验证明了原位形成的吡啶

S

-苷是该反应的中间产物(图5.机理实验b)。由于这个过程不需要外部的光催化剂,作者接下来使用UV-Vis吸收光谱来确定可能的“光催化剂”。实验结果表明Hantzsch酯和吡啶

S

-苷中间产物形成的EDA复合物对反应起到了关键作用(图5. 机理实验c)。然而,在制备香豆素

C

-糖苷的条件下,Et

3

N代替Hantzsch酯作为电子供体与吡啶

S

-苷形成EDA复合物,从而触发糖基自由基的产生(图5. 机理实验d)。

图5. 机理研究

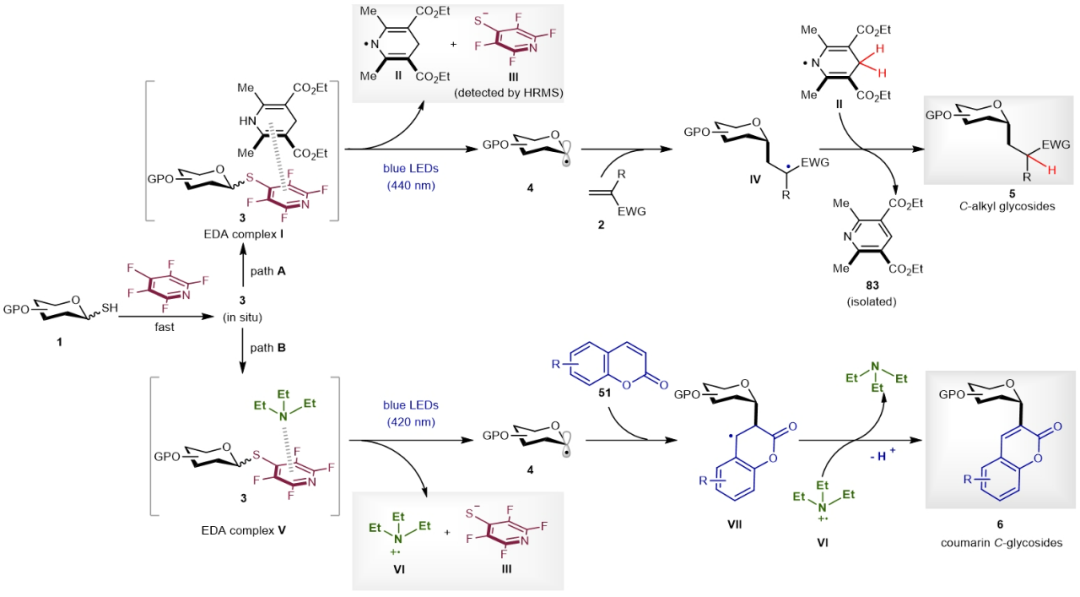

基于以上实验结果,作者提出了该反应可行的反应历程(图6)。对于

C

-烷基糖苷的制备

,按照路径A,原位生成的吡啶

S

-糖苷

3

和Hantzsch酯形成EDA络合物

I

,在蓝色LED的照射下,激发态EDA络合物

I

发生光诱导的单电子转移,产生糖基自由基

4

,伴随着

N

-自由基物种

Ⅱ

的形成和芳基硫负离子

III

的离去。糖自由基随后被烯烃受体捕获产生一个新的烷基基团

IV

,随后被

II

氢化,得到所需

C

-烷基糖苷

5

。此外,对于

香豆素

C

-糖苷的

制备,按照路径B,吡啶

S

-糖苷

3

和Et

3

N将形成EDA络合物

V

,在蓝色LED的照射下,从激发态

V

发生单电子转移,产生糖自由基

4

和Et

3

N

+•

VI

。糖自由基随后被香豆素捕获以产生新的烷基自由基

VII

。已证实三乙胺(Et

3

N

+•

)可以作为单电子氧化剂(Et

3

N: E

1/2

Ox = 0.78 V vs. SCE),因此,随后

VII

经过单电子氧化(by Et

3

N

+•

V

)和脱氢(by Et

3

N)得到香豆素

C

-糖苷

6

。

图6. 可能的反应路径

马小锋研究员团队利用可见光诱导的脱硫偶联策略,成功实现了结构复杂的药物及天然产物活性分子间接和直接的糖基化修饰。该报道以高产率、高区域选择性和立体选择性获得了一系列C(

sp

3

)-烷基糖苷和香豆素类C(

sp

2

)-糖苷。该成果近期发表在

Nat. Commun.

上,中国科学院成都生物研究所特别研究助理

谢德盟

博士和硕士研究生

曾薇

为文章共同第一作者,

马小锋

研究员为该论文通讯作者。

谢德盟

:博士毕业于四川大学(导师为钮大文教授、刘捷教授),现为中国科学院成都生物研究所特别研究助理,所在团队为药物设计与智造创新团队。主要研究方向:糖类化合物及糖类药物分子的设计与合成,在

Nat. Commun.

、

Angew. Chem. Int. Ed.

、

Org. Lett.

等期刊发表多篇论文。

曾薇

:中国科学院成都生物研究所硕士研究生(导师为马小锋研究员),在

Nat. Commun.

、

Org.

Lett.、 Carbohydr. Res.

等期刊发表多篇论文,荣获国家奖学金、国家励志奖学金、中国科学院大学成都分院院长奖学金等多项荣誉。

马小锋

:研究员,博士生导师,中国科学院百人计划,四川省千人计划获得者。2007年在兰州大学获医学学士学位,2012年在中国科学院成都生物研究所获理学博士学位(导师为邵华武研究员)。从2012年12月开始,先后在比利时法语鲁汶大学化学与药物化学系以及英国布里斯托化学系进行博士后研究,2019年9月回到中国科学院成都生物研究所工作。研究方向:糖化学、杂环化学、药物化学。主要以发展绿色、高效、高选择性新合成方法为核心,以从价易得的原料精准创制具有丰富生物学功能的高附加值化学品为主要使命。围绕杂环类化合物多样性导向的合成与转化,发展新反应、新试剂,并探索所得化合物的新功能。已在

Nat.

Commun.

、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.

等国际核心学术期刊发表论文近50篇,申请中国发明专利10余项。

欢迎关注我们,订阅更多最新消息