2017年全国高考,最红的居然不是作文题,是

“一条草鱼”。

十年寒窗的浙江考生一被草鱼眼中放出的“诡异的光”虐完,顾不上之后没结束的几场考试,就迫不及待组团杀去原作者微博

@巩高峰

讨说法,杀了他一个措手不及,也刷出了一波

#转发了那么多锦鲤,败给一条草鱼#

的热话题。

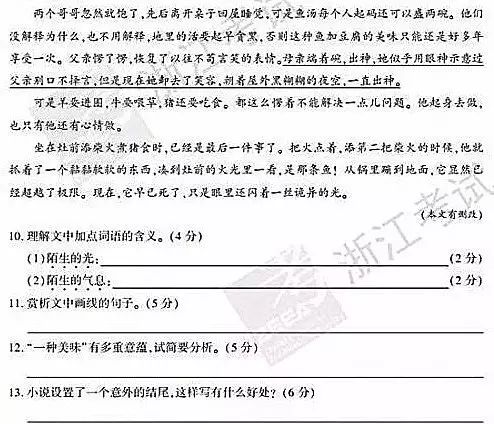

有一句说一句,这题目拿到手里,不闭目思索个一二十分钟,谁不是一脸懵逼?然而高考哪有时间给你反复思索。

后来巩高峰亲自做了题,与官方标准答案比对一下,20分也能拿下个十六七,挽尊成功,

可喜可贺!

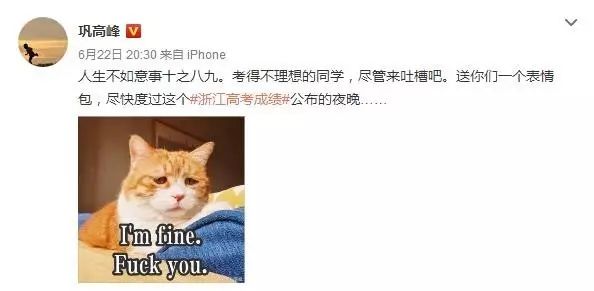

昨天浙江放榜,我们可怜的草鱼作者,已做好再次被调戏的思想准备。

然而,如今的画风早已变成了许愿池。

无论如何,考也考完了,成绩也公布了,许愿祈福声讨也都不管用了。

不如严肃点做个试后总结。既然原作者落笔时的心中所想能被高考出题老师大面积get到,可见

阅读理解这件事

果然还是有一定技巧可循

。

来,与作家巩高峰

一起

聊聊阅读理解。

今年高考语文考试,29万浙江考生被一条草鱼逼疯了。我是

巩高峰

,这条草鱼的原作者——它出现于我的短篇小说《一种美味》中,小说讲述了物质匮乏的年代,来自农村的一家人第一次喝鱼汤的经历,以“从锅里跳出来的鱼,眼里闪着一丝诡异的光”作结尾。而浙江高考的语文考试选择这篇小说作为阅读理解题,问考生对结尾设置的看法。

没想到我说“不知道想表达什么的”玩笑引发了那么多热议。事实上最后的正确答案与我落笔时想表达给读者知道的有80%相符。

作为一个创作者,能把心中所想让读者接收到,何其荣幸。而作为读者,如何阅读理解、揣摩作者意图也需要一些悟性、技巧和耐心。

我愿在此从一个作者和专业读者的角度聊聊阅读理解,欢迎向我提问。

时间捡屎:

老师您好,我是一位刚刚参加完2017届高考的浙江考生,正在焦急地等待语文成绩。我们考生也对您“标准答案不出来,我怎么知道我想表达什么”这句话有颇多感触。我想问问您,您认可现在阅读理解使用“标准答案”作为评分依据吗?这是否让考生在答题时从“自主理解答题内容”变为“揣摩出题者思维”?

巩高峰:

我留意过,除了平日里的习题集之类的地方会用“标准答案”来公布,也有用正确答案的,不过是客观题的说法。阅读理解之类的主观题,一般答案用的是“参考答案”,也就是说,主观题在答案的基础上,评卷老师是有主观给分的,比如只要按规范答题方式写了,沾点边就能给分。有的甚至因为字比较漂亮,行文整洁、清晰,都能酌情给一两分。所以很多人考完对答案觉得完了,最后分数也并不是太惨。至于出题内容揣摩出题者思维,我觉得很好理解,每篇文章作者要表达的和读者看到的,都不一样,这也是大家刷的“一千个读者有一千个哈姆雷特”的由来。所以,出题老师有自己的解读和看法也可以接受,而且回答阅读理解题有技巧和方法,大家平时多做题训练,是能看出老师的出题思路的。

六色阿波罗:

高老师,请问语文阅读究竟有没有标准答案?或者设置这种标准答案是否合理?

巩高峰:

从个人角度,语文考试的主观题里,作文每年都很热门,因为分数太多,大家重视。阅读理解的分说多不是最多说少也不少,今年因为“诡异的光”突然受到关注引起争议。个人不建议有标准答案,而且真正的答案上写的好像也是“参考答案”。不过评分老师评卷是需要短时间、快速判题的,他们需要一个标准来给分。这样主观题和得分就有了矛盾,考生难免会觉得影响分数甚至大学的选择。存在就是合理的,除非更合理的评价体系出现,否则就要接受现实,按高考的游戏规则进行。当然,我们可以期待以后的主观题可以再合理一点,比如只要考生的回答文句通顺,有自己的观点又不太出格,就尽量给分。不过这不是我一个作者能改变的,只是一个期望。

Mhmd:

诗无达诂。如果是从高考阅卷规则来谈阅读理解,揣摩作者原意之类恐怕也就不重要了。从接受美学的角度来看,一千个读者有一千个哈姆雷特,也是阅读之後的不同理解。为什么语文考试一定要设标准答案?改革开放提供了开放性思维的空间,一定要把孩子们的阅读理解纳入不多的阅卷者思维框架中,有何益处?

巩高峰:

这个问题我可能要站在老师这一方,因为这是教育制度决定的。应试教育需要考试,用分数来衡量一个学生学得好不好。目前来看还没有比考试更合理的方式来替代。那么每年参加高考的考生近千万,怎么选出最应该接受更好教育的学生?大家只能接受考试这种方式。接受了,就得面临出题和改卷这两关,出题者如果只出主观题,改卷老师就遭殃了。短期、高效、高压状态下,没有参考答案的话,很难快速给出分数。大家可以期待更合理的考试内容,但是进步需要时间。所以还是那句话,在更好的方式出来之前,我们所有人似乎都没有办法,只能遵守高考的游戏规则。这是比较让人难过的地方。

陈鹰在路上

:

我也是个写作者。现在创作都是多种手法混合,有的时候,并不是每一句话、每一个字都包含很深的含义。为什么学校老师理解不了吧?

巩高峰:

写作和考试不是一回事儿啊,是两条路上的事情。如果大家不把写作和做题混为一谈,是没有这些吐槽的。所以老师也没错,目前的教育环境和考试体系,的确没有比考试更公平的评价体系。那么老师也有工作需要完成,这是他们的职业特性,他们从事的不是文学鉴赏和文学评论,没有义务以欣赏文字的角度出题和评卷。而且平时老师肯定也没少让大家进行文学阅读,只是大部分同学做不到罢了。所以,写作者该怎么写怎么写,老师该怎么出题怎么出题,大家不要混淆,误会就会越来越少。

鱼哥的村野:

先生认为怎样才能有效消解作者和读者(理解者)之间的因代际而造成的误解/错解/不解的现象?

巩高峰:

我觉得没办法消解,因为时间的力量太可怕了,而且尤其是现在社会发展这么快,几乎三到五年就是一代人。倒不是以时间为界限,是社会环境,更新太快,背景不一样就自然会有误解。可能这个对成年人和老人要求比较高,需要他们别排斥新鲜事物,多了解,能跟上,总不能都让年轻人去了解历史,这不公平。从我个人看,只能从自己身上努力,多了解,多适应,多学习,争取不被年轻人甩下太多。对别人就没法要求了。

CoeLyn:

巩老师好~虽然在微博上看到了大家关于“诡异的光”的吐槽,不过自己去看文章的时候真没觉得所谓诡异之光有什么太晦涩的地方。大家可能也是一时当做笑谈,真正当堂的考生肯定有能答出的。这里想就此问老师,您认为高考阅读出题对文章的要求是什么呢?什么样的文章可以被当做考题呢?

巩高峰:

作为一个写作者,是没办法解释自己的作品的,所以我一直都认为,小说就像作者的孩子,写完改到觉得没法再改了,就跟自己没关系了。谁拿去看,怎么解读,都没关系,所以老师拿来出题当然也可以。但是个人还是觉得《一种美味》这种带有年代背景的作品当阅读理解,其实是有点不太合适的,它对95后没有过这种生活体验甚至没听说过的小朋友,的确有难度。建议出卷老师少以个人喜好来选择文章,多选择跟当下有关系的文章,大家做题会没那么有距离感。当然,我也能理解老师希望用难度题拉开分数,那就尽量用客观题来拉分好了,大家输了也服气。

祖龙:

读此文并非觉得甚难懂,考生抱怨我认为多有矫情!难道对苦难不该有所理解?难道浙江已经是共产主义?忘记历史就是背叛,既然是出题就不是根据学生的需要来的!您认为呢?

巩高峰:

也不能这么说。我个人的确觉得这篇文章其实不太适合拿来考试,特别是给95后做题。因为他们根本不可能有这种生活体验,理解文本和内容都有困难,除了有过这种见识、平时成绩不错、很有答题技巧的同学,别的可能要靠蒙,这对大家的确难度有点高。苦难应该有展示,但最好是文学意义上的展示,而不是跨越几代人的时间隔膜在高考这么重要的时候逼着小朋友了解。所以希望以后出题老师选择阅读理解的时候,能多站在学生的立场决定,当下的文章也有不少好的可以拿来考试。出题给学生考试,当然要根据学生的需要来,这是我个人看法,不同意随便喷。

jimmy:

我一直不理解,为什么出题人特别喜欢找所谓“贫困、匮乏、落后、温饱”这种情景下所谓的人生感悟的文章,就如同老外喜欢看中国黄土高坡的红高粱、秋菊打官司一样,认为中国人就应该是苦的、贫瘠的……然后所谓鲤鱼跳龙门,咸鱼翻了身。现在是我有权利了,你们得体会老子以前的苦难,忆苦思甜开始了!

巩高峰:

这种情况可能是因为出卷老师的年纪偏大,可以理解,一代人有一代人关注、关心的事情。拿我个人举例,看书是陈忠实的《白鹿原》、贾平凹、迟子建这些比较多,当下市面上的浮夸文风、涂脂抹粉的矫情书当然不会看。听歌是许巍、窦唯、陈奕迅、苏打绿比较多,新出来的90后民谣歌手也会听,但不会一直循环。这样看的话,上个年代的老师有个人的喜好,而当下的文章的确选择余地也不大。只是希望以后出题老师可以多选一下跟当下有关系的,让大家没有太大的隔膜做题,吐槽就会少多了。也希望95后的同学多一点宽容,毕竟,有些情感是不分年代,共通的。

温照:

巩老师好,我看了你的阅读答案,有点不解。为什么他们吃的是豆腐汤?我觉得不管是标准答案还是你的答案都不能很好得解释诡异的光和蹦出的鱼。

巩高峰:

豆腐汤都理解不了,那你可能没仔细看,或者没看懂。小说从文本上看,基本的情节是一家人因为有了鱼汤,所以很高兴,这种氛围掩盖了苦难的现实。那么最后鱼其实蹦出去了,一家人没喝到鱼汤,我猜可能是老师选来当题目的一个点。很多人质疑鱼被杀了之后蹦不出来,那只能说生活里没观察过鱼,不想解释。至于“诡异的光”,陶杰老师在《锵锵三人行》里已经把它上升到很高的高度了,我不能不要脸地说那就是我的想法,但事实是,那的确是我试图想表达的东西。只是我一直觉得,一两千字的小说可能表达不出这么深的内涵。写作的人是无意识的,本能表达,至于分析出什么,是看的人和评论的人,跟作者没关系了。

大楊哥:

请问巩老师,高考试卷采用您的文章,事先有和您沟通吗?文章应该有著作权保护吧。

巩高峰:

很多人在我微博(@巩高峰)问这个,有的把考试的情绪还带了进来,很激烈。我统一回答一下:我参加过出版专业的中级考试,大概明白,考试,或者不以盈利为目的的教辅书,选择作者的文章放进试卷和书,是不用提前得到作者的同意的。中国的法律是这么规定的,需要遵守。至于提前跟作者沟通,或者作者参与出题,不太现实,哪怕从保密上看,也不太可能。而且从作者角度说的话,有人能理解并喜欢自己的作品,是件很开心的事情,不会在意稿费哈。

张施雨:

巩老师,这篇小说的创作背景是源自您自己或周围朋友的生活阅历还是纯构造的呀?

巩高峰:

《一种美味》是我一个好朋友爸爸的故事。这个朋友也写小说,不过风格跟我不一样,他觉得我能写好这个素材,所以讲给我听。小说里的故事基本上是真实的,我虚构的地方是鱼的来源,小说细节以及技巧上的处理。