点击上方蓝字可加关注

邻居的耳朵:

有观点的聆听

文

:晨光荣耀

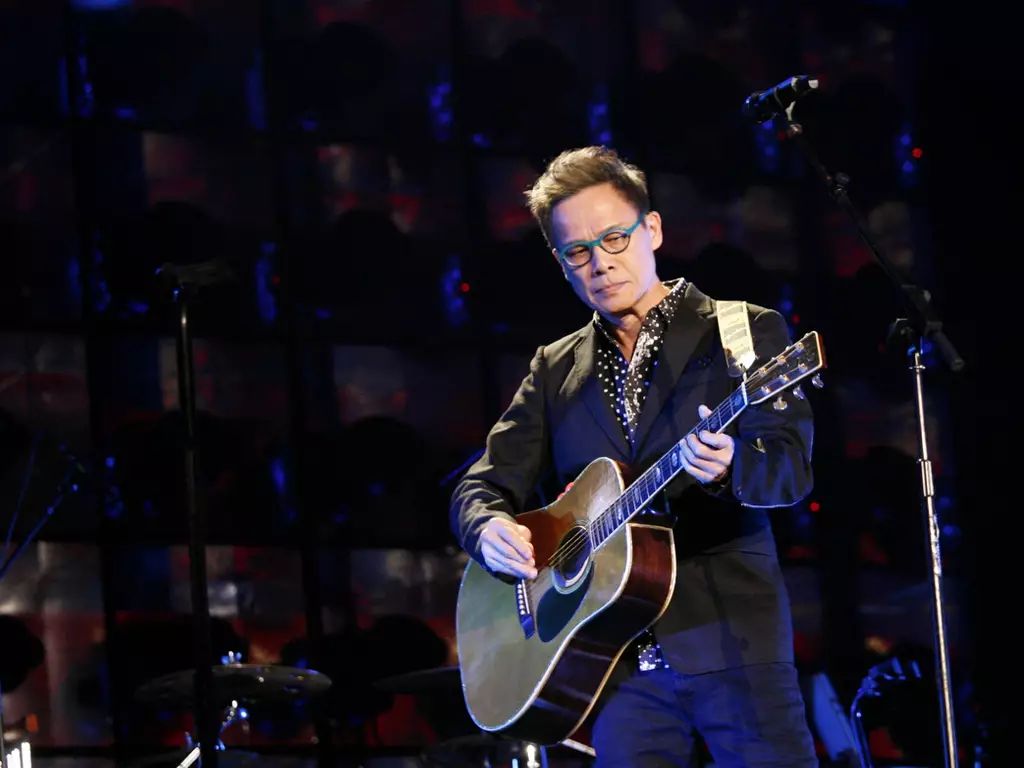

只有浮云下的游子才渴念故乡。从《之乎者也》,《未来的主人翁》,《家》,到“中国三部曲”(皇后大道东,原乡,首都),在纽约,台北,香港四处逡巡的这个歌者,已经登临过无数望向故乡的高楼,已经把羁旅上的栏杆拍遍。重复了一遍遍的无奈而悠长的呼唤,已经让他本就不动听的嗓音变得更加嘶哑。

其实,每个人在童稚的时候,更多怀想的也许是怎么离开故乡。罗大佑说他的《童年》里最重要的一句歌词是“什么时候才能像高年级的同学有张成熟与长大的脸”。为了这简单的一句,他思考了两年。长大,意味着现在之“我”以及我所生存的“故乡”,需要更变为那个理想化的未来之“主人”以及足以安身立命的“家乡”。可惜的是,未来并不常常是理想的,而离开故乡的路却注定是不可逆的。长大的名字注定了是漂泊。

“我的家庭我诞生的地方/有我童年时期最美的时光/那是后来我逃出的地方/也是我现在眼泪归去的方向(家(Ⅰ))。”歌者和他的家的故事,从逃脱——回想——再到歌颂,构成了罗大佑音乐逻辑的源初结构。和故乡的形象互为表里的童年,是用来转化当下生存焦虑的良方,也是罗大佑乡愁美学的起点,还是一次礼拜天国的密仪。敏感的歌者选择由柔弱的童年来宣判成熟的无力,宣判它丑陋。

城市和成长带来刺眼的阳光,罗大佑却在阳光里执拗地寻找黑色:“虽然难以想象,却更想妈妈,更想回到她的体内,享受她的青春的喜悦,以及那股黑暗的,蜷曲的无知的,温暖(《昨日遗书》)。”罗大佑的黑色,是孩童被母体包裹时看到的颜色。母亲的子宫赐予他叛世的魂,也传承他归属故国的梦。他在自传里说:“這種歸屬感跟我的民族意識有很大的關聯,從小我就意識到自己不只是屬於現在這個時候,也屬於很長的鎖鏈中的一部份。”不知从何时起,他不仅梦见鹿港小镇的香火,还梦见江南三月的春帷,青石的街道,以及其他他从来未曾见过的事物。梦,是一念无着的执想在拒绝现实,因为在那个现实的大陆,威权主义的红旗遮住了迢迢青山的黛色,而他真正的“原乡”台湾,则刚刚失去联合国席位并将不会再被称为“中国”。于是,这双重的乡愁成了飞不动的杜鹃,在心中日夜长鸣,声声泣血。是以从来没有去过鹿港的歌者,决然要以一首伟大的歌曲来歌颂它想象中的美德——它的善良,纯朴与虔诚,从而为他被台北的霓虹灯慑住灵魂的那个夜晚,为现代文明的一切设立一个凛然的他者。

文明在演进,却常常并不像是进化,因为今天的我们是这么频繁的发现昨天的自己是“他者”,恨不能“砍去我那万能的双手”换一对飞往昨日的翅膀。我们的脚步,一旦离开“那个”故乡,就进入了不断“设立”新的故乡和只能回到“陌生的”故乡的循环。在歌曲的最后,罗大佑也只能感叹红砖的鹿港将要变为一座水泥墙的新城了。正是因为没有找到故乡,所以才要一遍遍呼唤故乡;正是因为永远不能回到故乡,所以故乡永在。海德格尔在阐释荷尔德林的诗时说:“返回的行进就是家乡的持存”。于是,“原乡”从地理性质的存在,彻底变成音乐和诗意的存在,并只能如此而在。而每一首对故乡唱出的歌都是挽歌——“诗乃是存在者之无蔽的道说”。

坟墓,曾是罗大佑释放记忆的祭坛。「清明節我們去掃墓的時候,面對滿山家族的墳墓,總會覺得有一股肅然的敬意,好像是面對過去許許多多的我,每一個我都有一段生死的夢幻之旅,這些喜怒哀樂的記憶留存在我的血液裡,當我的指尖觸到鋼琴鍵的時候,它就像一縷煙般地飄散在空中。我想,這就是中國人的存在狀態,既是責任,也是詩情畫意。」