本文是2023年秋季学期北京大学通识核心课程“政治分析中的重大问题”(系列II.现代社会及其问题)的优秀课程作业,作者为北京大学政府管理学院本科生林胤志,授课教师为北京大学政府管理学院刘颜俊老师。通识联播经作者授权发布。

摘要:

城市化与流动性的趋势,引发了对异质性及其影响的讨论。本文提出了四类在中国社会语境中具有显著意义的四项显著性:城乡异质性、地域异质性、民族异质性和年龄异质性。为探究上述异质性对公民政治参与的影响,本文基于中国综合社会调查(CGSS)2018、2021年两期混合截面数据,采用多水平模型进行估计。实证结果表明,城乡、地域、民族三种异质性对社区内公民投票参与行为的初始可能性有显著负向作用。对城乡样本分别回归结果表明,在城市社区,城乡和民族异质性继续发挥显著的负向作用;在农村社区,民族异质性发挥正向作用,而年龄异质性发挥负向作用。本文期望对异质性和政治参与的社会结构解释做出贡献。

关键词:

异质性;政治参与;城乡;地域;民族;年龄。

上世纪

80

年代以来,人民公社制度逐步瓦解,农村社会的流动性增强;同时城市社会管理重心由“单位”向“社区”转变。城乡社区管理的重大变化,引发了对社区异质性的关注与讨论。作为源自社会学的概念,异质性(

Heterogeneity

)被布劳(

1991

:

115

)定义为人们在不同群体之间的分布;社群内群体数量的增加、群体比例的碎片化,意味着异质性的增大。几十年来,中国城乡社区出现明显的异质化趋势(孙炳耀,

2012

),这一趋势的加强也给我国社区的特征带来了显著的变化。社区异质性最直接的影响是对社区稳定与团结的影响,既有研究已经发现,收入、教育、年龄、本地人口等结构的异质化对社区内联结不利,继而影响到社区稳定和社会资本,产生管理与治理的难题(孙炳耀,

2012

;贺霞旭、刘鹏飞,

2016

;蔡禾、张蕴洁,

2017

;王郅强等,

2018

)。社区团结与社会资本的变化,塑造着社区内部不同的互动状态;异质性所带来的团结与矛盾的交织,对社区中的个体而言有着难以言定的影响。例如,关于异质性与集体行动的讨论,一直以来存在两种不同的观点,一方认为异质性有利于集体行动的出现(

Olson,

1971: 3-5

),而反对者则认为异质性对集体行动的影响为负(

Varughese

and Ostrom, 2001

),还有一派则认为正负皆有(

Bardhan,

1993

)。总之,在异质性增加的背景下,人们如何做出决策和行动,仍然是一个有待持续探索的问题。

本文的聚焦点是社区公民的政治参与。

“公民因何参与”是一个经久不衰的话题,而政治社会学则尤为关注“超越个体层面”的结构性影响。帕特南的经典(

Putnam,

1993;

2000

)已经告诉我们良好的社会资本对孕育出积极参与的公民的作用,而其中社会资本的要素——信任、规范和关系网络,均与异质性有着千丝万缕的联系。此外,还有一些实证研究试图寻找异质性和政治参与程度的直接联系(

Costa

and Kahn, 2003a; 2003b; Alesina and La Ferrara,

2000

)。政治参与的形式十分多样,而本文尤为关注投票参与。在政治参与的诸多形式中,投票是制度化程度最高的一种参与形式,也是参与人数最多、最为集中的一种参与形式(王丽萍、方然,

2010

)。在中国,选举政治也是近二十年来由国家拓宽、被学界广泛关注的参与行为:

1990

年

1

月

1

日实施《中华人民共和国居民委员会组织法》,

1998

年

11

月

4

日实施《中华人民共和国村民委员会组织法》,明确了居委会、村委会作为城乡居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众型自治组织;其中,参与居委会、村委会选举是实现自治的核心。

社区异质化对基层自治的拓展构成挑战,这在人口流动性增加的当下尤为明显;然而,一如布劳(

1991

)对异质性的论述,人群可以沿着不同的方式产生分化,而何种分化在中国基层的语境下“有意义”,还是尚待商榷的问题。关于社区异质性与公民参与的关系,既有研究已经关注到了教育、职业和收入异质性(王甫勤,

2016

),然而上述三种分化都不构成布劳(

1991

)意义上的“水平分化”,而在中国社会已被证明为纵向分层(

Brand

and Xie, 2010; Xie and Hannum,

1996

),用“不平等”来作概括更合适。因此有必要找到怎样的异质性(即水平分层)在中国社会中更加重要。基于我国社会的现实,本文选取了四种具有重要意义的异质性:城乡、地域、民族与年龄,这四种异质性放在基层的语境下,既是可被感知的社区属性,也的确对社区团结等其他特质有影响。为了证明上述关系,本文使用中国综合社会调查(

CGSS

)

2018

、

2021

两年的混合截面数据,使用多水平模型,并纳入一系列个体层次的控制变量进行估计。实证结果表明,当这四种异质性单独纳入模型中时,它们都对公民参与居(村)委会投票的可能性都有负向的作用,而当四种异质性全部纳入模型中时,年龄异质性的影响不再显著,城乡、地域和民族的异质性则会降低社区内公民参加居(村)委会投票的初始可能性。

中国城乡社会一直以来都存在很大区别,改革开放以来,这一区别体现在原子化程度与社会结构的差异(周飞舟、王绍琛,

2015

;田毅鹏,

2012

;胡滨,

2012

)。根据

CGSS

提供的城市

/

农村社会信息,本文分别对城市社区内的个体和农村社区内的个体分别进行估计。实证结果表明,在城市社区中,城乡和民族异质性对社区内个体参加居委会选举投票的可能性具有显著的负向作用,而地域和年龄异质性的影响统计上并不显著,这与对总体进行回归的结果基本一致。在农村社区内,年龄异质性则对社区内个体参加村委会选举具有显著的负向作用,这可以用留守程度不同的村庄中,关心公共事务的老年人比例不同来解释;此外,民族异质性对农村社区中的个体参加村委会投票的可能性有显著正向作用,对此结果,本文倾向于以党政力量对多民族混居村庄的介入或城乡多民族社区的不同起源来解释。

本文的主要贡献有以下两个方面。首先,本文关注了几个中国社区中比较具有显著意义的几个异质性维度,并探究其对社区治理结果的影响,对异质性脉络的文献有一定贡献。

既有的异质性研究已经关注到了其对团结、社会资本形成和公共参与的影响(王甫勤,

2016

;李洁瑾等,

2007

;贺霞旭、刘鹏飞,

2016

;蔡禾、张蕴洁,

2017

),但缺乏对不同参数所造成的异质性的显著性的论证,本文则提出了四种有意义的异质性:城乡、地域、民族与年龄,并将这四种异质性与政治参与的关系进行了检验。

其次,本文丰富了对政治参与的结构性解释。

不仅是社会资本的参与、国家力量的介入就能对公民的参与产生影响,本文的启示在于还需要考虑社区本身的分化,在推广民主模式时对异质性较强的社区还应格外关注。

(一)政治参与:概念、动机与结构性解释

对政治参与的概念界定有多种,从狭窄的参加投票选举活动可以向外拓宽到表明政治立场、参加政治讨论等行动。维巴等人(

Verba

et. al,

1971

)将政治参与定义为旨在影响政治体系的活动,这是本文倾向于采取的概念安排。要讨论政治参与,需要关注其在中国的特殊语境。最早对共产主义政权下公民政治参与的研究认为,共产主义政权里公民的参与不具备利益表达的功能,因为全能的国家已经分配好一切(

Liu,

1976

);但随着多元政治参与观的兴起,越来越多的研究也发现共产主义社会公民日常生活中的公共事务参与并对其加以关注(

Inkles

and Bauer, 1959; Bialer,

1980

)。即便如此,对共产主义社会的偏见依然存在。我国改革开放的进程也伴随着政权日益开放的过程,公民的政治参与逐渐增多。随着《居民委员会组织法》《村民委员会组织法》的颁布,基层选举政治特别是村庄选举得到了中国政治研究者的关注(

Lawrence,

1994; O’ Brien,

1995

),一部分学者认为,村(居)委员会的组织使得中国具备了真正意义上的竞争性选举(胡荣,

2006

);尽管还存在对中国村庄选举民主能否推广和持续的争论,但研究已经表明选举的引入给中国农村带来了良好的公民化教育和公共参与的活力(

Pastor

and Tan,

2000

)。在理论脉络的另一边,随着城市化进程的加快,我国城市居民的政治参与也得到越来越多的研究(胡荣,

2008

),并且随着对中国政治认识的加深,公民政治参与的多元维度也得到展现,如史天健(

Shi,

1997

)就将中国公民的政治参与分为投票、竞选、呼吁、对抗性呼吁、任人唯亲、抵抗和抵制选举七类活动。

一个很重要的问题是:公民因何参与?无论是从理性选择理论还是从社会认同理论的视角出发,群体的团结及个人对群体的认同对个体是否参与公共事务都尤为关键(孙璐,

2006

)。因此,要促进公民的参与,关键在于公民所属社会的结构。上世纪前中期在美国社会学兴起、取代社区研究的调查研究具有很强的个体性,尽管会考虑所属社群与环境的因素,但由于分析主体主要还是个人,故共同体被置于次位(

Coleman,

1986

)。但随后,格兰诺维特对弱关系和嵌入性的发现(

Granovetter,

1973;

1985

),对个体政治行为的研究开始了“超越个体层面”的转向,如

Knoke

(

1990

)的研究认为公民所处的多种类型网络的结构会形塑其公共参与,此后研究逐步发现了各种类型的社会网络以及个人在社会网络中的身份与位置对于其参与到群体中的行为的作用(

Verba

et. al, 1995; Nie et. al, 1996

)。

那么,异质性特别是个人所置身的社区的异质性对于个人的政治参与行为是否有影响呢?一些实证文献已经发现了社区异质性对参与的要素的负面作用。异质性首先不利于社区共同体成员资格的分配,会导致较为严重的排外行为(

Rotolo,

2000

)。在更加多元化的社区中,人们的参与程度较低,因为人们向公共事务分配金钱和时间的意愿减少(

Costa

and Kahn, 2003a; 2003b

)。

Alesina

and La

Ferrara

(

2000

)则用经济学模型与实证证据表明,在美国社区中,种族或族群的异质性越高,那么个体参与群体的可能性就更小。但是,这些研究较多基于国外的经验,其解释是否适用于中国社会仍有待检验;除此以外,怎样的异质性能够发挥显著作用,仍然是一个值得讨论的问题。因此,有必要对异质性的概念和影响作进一步探讨。

(二)异质性及其影响

异质性(

Heterogeneity

)的概念源自社会学,在城市社会学的研究中被广泛使用。布劳(

1991

:

115

)在《不平等与异质性》一书中将异质性定义为“人们在不同群体之间的分布”;在一个社群内,群体数量越多,以及属于一个或几个群体的人口比例越小,那么由某个特定参数类别表示的异质性就越大。布劳基于美国社会来考察异质性,故他认为异质性变化的条件之一是社会结构外部迁来的移民的净迁移率中的群体差异,也即迁入群体的多元化;而在中国,异质性的增加则源自改革开放与市场化以来户籍管理的逐渐松动、单位和人民公社体制的瓦解所带来的人口流动性的增加。

政治学及社会学对异质性的社群影响的讨论,一直以来存在争议。一脉研究认为,异质性对社群的影响主要是负面的,它会减少整体社群内部中各个子群体之间的互动,以及各个子群体之间的相互信任。社会互动的降低,会导致心理状态的不同甚至冲突,继而激化了群体间矛盾摩擦的可能性(王颖,

2002

);异质性的增加同样意味着群体分布的碎片化,它会降低社群内部的关系和信任水平(李洁瑾等,

2007

;贺霞旭、刘鹏飞,

2016

),在西方其机制为“亲密度”的削减(

Sternberg,

1986

),而在中国,这一机制则是“关系”的弱化(杨中芳、彭泗清,

1999

)。反对异质性对社群具有好影响的研究者更加支持同质性团结社会的作用,认为同质性高的社区中,人们更加有归属感和集体行动能够形成所产生的集体效能,集体与个人的社会资本水平更高,也使得人们更加倾向于参加邻里组织,产生“同质—资本—参与”的良性循环(

Sampson

et. al, 1997; Alesina and La Ferrara, 2000;

徐晓军,

2001

)。

但是,这样的观点存在反对者。高度同质化的社团虽然可能在内部形成高水平的社会资本,但它排斥了他者的平等权利和机会,不利于整体社会水平的普遍信任和互惠(

Stolle

and Rochon,

1998

)。而要在更高的层次促进社会团结,异质性才是应该发挥作用的要素。布劳(

1991

)指出,异质性越大,不同群体成员之间发生偶然接触的机会越多,而接触的机会则决定了交往的机会,交往的机会影响社会关系的建立;社会的多样性是多种参数的交叉,复合的异质性越明显,个体的角色丛会越普遍,就越可能发生跨群体的交往和信任。类似地,一些实证研究也发现了异质性对社会资本的促进作用,无论社会资本采取怎样的定义(

Narayan-Parker

and Pritchett, 1997; Grootaert, 1998

)。

必须注意到的是,异质性也是多元的;也就是说,在一个社会中,基于多个参数所产生的不同分化形态是同时存在的。这启示我们应当关注多元异质性的差异性影响。就社会学最常讨论的社会资本而言,异质性对社会资本就存在着差异性的影响,它可能抑制整合性的社会资本(群内纽带),而促进链合性的社会资本(群际纽带)(李洁瑾等,

2007

)。其次,异质性要产生影响,也应当考虑一定的前提,其中最重要的前提是群体的规模与异质性得到关注和利用的可能(

Posner,

2004

),在政治语境中,分裂的政治显著性(

Salience

)并不取决于其本身性质,而取决于它能否成为被利用的工具。因此在本文中,有必要对不同的异质性做出区分,同时识别出在我国基层社区中具有显著性的异质性。

(三)四种有意义的异质性:城乡、地域、民族、年龄

怎样的异质性是有显著意义、值得讨论的?本文重点讨论四种异质性:城乡、地域、民族与年龄。

过去几十年来,我国社会极为显著的变化就是城市化与工业化进程,其后果便是城乡人口的融合与流动人口的增加。尽管人口流动性在增强,但由于户籍制度并未立刻松动,因此在城市的边缘地带出现了大量不同城乡来源与户籍地来源的公民。这种“混合社区”(或“异质社区”)旋即得到了学界的关注。在这里,本文对混合社区按照两个参数进行分解:城乡与地域。按城乡分解是因为我国一直存在巨大的城乡分野;而按地域分解则是考虑到我国社会所存在的家庭本位与“差序格局”的观念(费孝通,

2006

),即便原子化的趋势在加强,“同心圆”格局所产生的观念影响也是持久的,个体可能会对同家乡的人产生亲近,而与外乡人产生疏离,这会影响社区政治参与的模式。

有关混合社区的经验研究可谓是汗牛充栋,这些研究从城市向外扩张与农村向城市流入两个方向来进行研究。针对城乡异质性的讨论,可见于许多对城乡结合部与超大城市城中村的研究。伴随中心城市的扩张,许多原为城郊农村的社区成为了城市一部分,城市的机构和人口大量迁入;许多失地农民也转入城市,在城市社区中寻求栖居。这些变化带来个体城乡背景异质性的增加,社区以农民为主体的单一人口结构转变为城市居民与农村居民混居的人口结构,人口结构的变化不仅带来产业结构、生活水平和管理体制的变化,也由于个体城市化程度的不均而产生了思想观念的分野与治安的混乱(周大鸣、高崇,

2001

),而迁入者面对着城乡壁垒,对新的社区表现出不同的适应性和归属感(唐灿、冯小双,

2000

;张海波、童星,

2006

;陈凯仁等,

2017

),这成为其能否融入新的社区生活成为公共参与的关键。

地域异质性指社区内个体户籍来源的异质程度。针对地域异质性的讨论,可见诸对流动人口与外来人口社区的讨论,它们都显示出对地域异质性的担忧态度。户籍的属地差别首先带来的是管理制度和住房政策的差异,继而导致空间分布上的隔离(袁媛、许学强,

2008

);空间的隔离演化出不同的经济系统和生活方式,导致大社群内的本地—外来二元性(周大鸣,

2000

);空间、经济、文化与心理的隔阂,使得外来个体在社会关系和心理上难以融入本地社区(汪明峰等,

2015

),这些都对形成良好的社群社会资本极为不利。基于上述研究可以发现,社区中城乡异质性与地域异质性的增加,会使得个体难以形成利益共识与集体认同,继而不利于个体的政治参与行为,基于此本文提出

假设

1

与

假设

2a

(如下所示)。当然,也有个案研究关注到一些地域异质性强的移民社区实现融合程度高、治理后果好的状态(马西恒、童星,

2008

);近年来国家也对这些社区加大投入,试图打造“治理标杆”,因此,本文保留地域异质性对个体政治参与具有正向影响的可能性(见

假设

2b

,如下所示)。

假设

1

社区城乡异质性对个体政治参与有负影响。社区内城乡异质性水平越高,个体进行投票参与的可能性越低。

假设

2a

社区地域异质性对个体政治参与有负影响。社区内地域异质性水平越高,个体进行投票参与的可能性越低。

假设

2b

社区地域异质性对个体政治参与有正影响。社区内地域异质性水平越高,个体进行投票参与的可能性越高。

民族亦是我国社会异质性的一个重要参数。国外研究已经发现了种族(

Race

)或族群(

Ethnic

Group

)异质性对公共参与的负面影响(

Alesina

and La Ferrara, 2000; Rotolo,

2000

);而国内则有一些讨论多民族社区治理的研究。城市化进程同样带来民族人口的流动,它主要由中东部汉族人口向西部少数民族地区的迁移、西部少数民族人口向中东部城市流动和西部少数民族农村人口向以汉族为主的城镇流动三股潮流构成(马戎,

2009

),多民族社区日渐增多。对一个社区的原住民而言,在认识不足的情况下,经由流动而来到社区内的非本族移民就是社区的“外来者”,对共同体团结与生活构成潜在威胁;少数民族与汉族的语言等习俗差异造成了经济生活的一些壁垒(如就业壁垒),这些同样对形成共同利益和社区认同不利。因此,本文倾向于认为民族异质性会对社区中公民的政治参与行为产生负面影响,提出

假设

3

(如下所示)。

假设

3

社区民族异质性对个体政治参与有负影响。社区内民族异质性水平越高,个体进行投票参与的可能性越低。

最后讨论年龄异质性。西方民主国家的政治学研究曾探讨个体不同的生命周期与政治参与之间的关联。首先,对“是否参与”问题而言,年龄与政治参与的关系呈现“倒

U”

形,中年人群的投票参与率显著高于青年与老年人群(

Crittenden,

1963

),当然也有研究认为即便老年,个体的参与兴趣与投票率也不会有显著变化(

Glenn

and Grimes, 1968

);年龄不仅与投票参与相关,也和更广泛的个体政治活动有关联(

Nie

et. al,

1977

);无论结论如何,年龄都被发现与是否政治参与显著相关。进一步研究开始审视年龄与参与的质量之间的关系,发现随着年龄的增长,个体处理与政治相关的新信息的能力会下降,但政治知识也会随着经验的增加而积累,这些对个体正确投票(代表自己的利益)都有一定的影响(

Lau

and Redlawsk,

2006

)。西方研究的经验事实未必在中国成立,但可以借鉴的是其结论成立之前提,即年龄代表着不同的生活经历与社会化过程,它塑造了不同的公民偏好(

Watts,

1999

)。我国的研究目前对年龄异质性的研究相对较少,仅目力所及可见熊易寒(

2012

)关于中产阶级移民社区的研究,该研究发现年龄造成了政治参与方式的分野,老年人更倾向于居委会参与,而年轻人更倾向于网络问政。改革开放发展的剧烈变化,势必在不同的世代产生出不同的世代文化;基于前述政治社会化假设,并考虑到我国公民的宗法观念,本文认为年龄异质性的增大会影响到利益的统合与表达,继而不利于公民的投票参与。因此,本文提出

假设

4

(如下所示)。

假设

4

社区年龄异质性对个体政治参与有负影响。社区内年龄异质性水平越高,个体进行投票参与的可能性越低。

接下来将对上述四组假设进行实证检验。

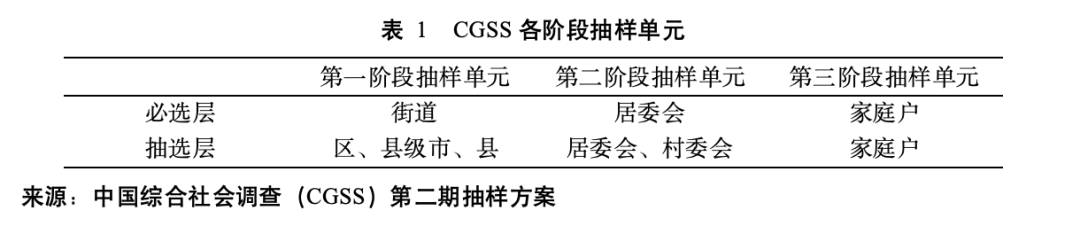

本文的数据来源为中国综合社会调查(

CGSS

)

2018

、

2021

年两期混合截面数据。中国综合社会调查由中国人民大学中国调查与数据中心负责执行,系统、全面地收集了社会、社区、家庭和个人多个层次的数据。选择

CGSS

作为实证数据来源,主要出于以下考虑:其一,

CGSS

测量了个体村居委会投票参与,且测量了个体的城乡户籍、本外地户籍、民族和年龄等属性;其二,

CGSS

采取的抽样方法使得我们具备将个体信息无偏聚合到社区层面的可能(见

表

1

),第二阶段抽样单元为居委会和村委会并保留了抽样框信息,且在第三阶段抽样时使用等概率系统抽样,这种方法使得所抽取的个体聚合起来的数据对所属社区具有较好的代表性。

本文的主要被解释变量为政治参与,使用是否参加上一次居委会

/

村委会选举投票作为代理。如前所述,作为一种制度化的政治参与,投票是政治学研究关注的重要话题,且公民的投票参与至少说明公民在一定程度上关心社区公共事务,且对投票对象代表自己的利益有一定的认识和期待。

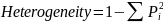

本文的主要解释变量为城乡异质性、地域异质性、民族异质性和年龄异质性。

CGSS

分别收集了个体的户籍、民族和年龄信息:城乡户籍共分为“农业户口”“非农业户口”“居民户口(以前是农业户口)”“居民户口(以前是非农业户口)”“军籍”“没有户口”“其他”七类,考虑到城乡分野才构成具有实际意义的异质性,因此本文将“军籍”“没有户口”“其他”样本设置为缺失值,将“非农业户口”“居民户口(以前是农业户口)”“居民户口(以前是非农业户口)”统一归类为“非农业户口”来计算异质性;户籍所属地域共分为“本乡(镇、街道)”“本县(市、区)其他乡(镇、街道)”“本区(县、县级市)以外”“户口待定”四类,将“户口待定”一类样本设置为缺失值后计算异质性;民族则根据其填写的民族进行分类后计算异质性。对上述三种异质性,其计算公式参考布劳(

1991

:

116

)的做法,为

其中

表示每个分类群体在总社群所占的人口比例。而年龄为连续变量,故一个社区的年龄异质性可以直接使用标准差来作为代理。本文所选取的控制变量包括个体的性别、政治面貌、个人年收入、家庭年收入和受教育水平等基础性的人口学特征:其中,性别为虚拟变量(

1=

男性);政治面貌为类序变量(

1=

群众,

2=

共青团员,

3=

民主党派,

4=

共产党员);个人年收入、家庭年收入为距比变量,采取加

1

后取对数值纳入模型;受教育水平则根据个体的最高学历转化为受教育年限(

0=

没有受过任何教育

/

私塾,

6=

小学,

9=

初中,

12=

高中

/

职高

/

中专

/

技校,

15=

大专,

16=

大学本科,

19=

研究生及以上)。此外考虑到社会信任与异质性之间存在密切联系,而既有研究已经发现了社会信任和政治参与之间也有关联(黄少华、郝强,

2016

;胡荣、沈珊,

2015

),因此本文也将社会信任设置为控制变量;

CGSS

数据库收集了个体的社会信任态度,其题目为“总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的”

5

分量表题,将其作为距比变量来代理。

表示每个分类群体在总社群所占的人口比例。而年龄为连续变量,故一个社区的年龄异质性可以直接使用标准差来作为代理。本文所选取的控制变量包括个体的性别、政治面貌、个人年收入、家庭年收入和受教育水平等基础性的人口学特征:其中,性别为虚拟变量(

1=

男性);政治面貌为类序变量(

1=

群众,

2=

共青团员,

3=

民主党派,

4=

共产党员);个人年收入、家庭年收入为距比变量,采取加

1

后取对数值纳入模型;受教育水平则根据个体的最高学历转化为受教育年限(

0=

没有受过任何教育

/

私塾,

6=

小学,

9=

初中,

12=

高中

/

职高

/

中专

/

技校,

15=

大专,

16=

大学本科,

19=

研究生及以上)。此外考虑到社会信任与异质性之间存在密切联系,而既有研究已经发现了社会信任和政治参与之间也有关联(黄少华、郝强,

2016

;胡荣、沈珊,

2015

),因此本文也将社会信任设置为控制变量;

CGSS

数据库收集了个体的社会信任态度,其题目为“总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的”

5

分量表题,将其作为距比变量来代理。

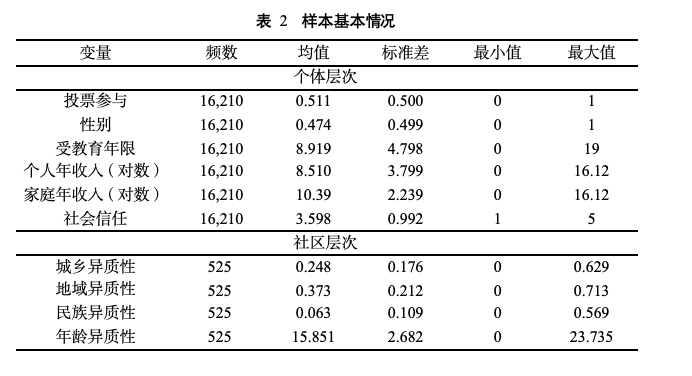

样本基本情况如下。经过数据清理后,有效样本共有

16210

个,其中城市社区个体

10501

个,农村社区样本

5709

个。经过聚合后,共收集到

525

个社区的信息,其中城市社区

386

个,农村社区

139

个。个体与社区层面的变量基本信息如

表

2

所示。其中,群众的政治面貌方面,群众样本

13467

个(占比

83.1%

),共青团员样本

756

个(占比

4.7%

),民主党派样本

23

个(占比

0.1%

),共产党员样本

1964

个(占比

12.1%

)。而在个体的投票参与方面,描述性统计表明有

51.1%

的样本参加了居委会

/

村委会的选举投票,具备足够的变异。异质性方面,各社区均具有一定程度的城乡异质性、地域异质性和年龄异质性,而整体来看民族异质性稍弱一些。

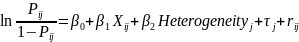

考虑到异质性为社区层次的变量,而因变量—个人的投票参与为个体层次的变量,故本文采用多水平模型(

Multilevel

Model

)进行效应估计。令因变量

表示第

表示第

个社区中第

个社区中第

个体的投票参与,其中

个体的投票参与,其中

表示参与了所在社区居(村)委会的投票,

表示参与了所在社区居(村)委会的投票,

表示没有参与,那么

表示没有参与,那么

则表示该个体投票的概率,则以投票参与为因变量的随机截距多水平模型表达式为

则表示该个体投票的概率,则以投票参与为因变量的随机截距多水平模型表达式为

其中,

为个体层次的残差,服从标准

Logistic

分布;

为个体层次的残差,服从标准

Logistic

分布;

为社区层次的残差;

为社区层次的残差;

衡量在社区

衡量在社区

中的个体

中的个体

的个体层次的因素对投票参与的影响,

的个体层次的因素对投票参与的影响,

衡量社区

衡量社区

的异质性对社区内个体的投票参与的影响。

的异质性对社区内个体的投票参与的影响。

(一)主要影响

在对统计分析的结果进行解释之前,有必要对多水平模型的适用程度进行简要交代。就本文的模型而言,零模型(即多水平模型中既没有个体层面的解释变量,也没有社区层面的解释变量)的组内相关系数(

ICC

)为

0.263

,这表明样本的投票参与存在比较明显的分层结构,有必要使用多水平模型来进行估计。具体而言,组间方差构成总方差的

26.3%

,而剩下的

73.7%

的方差则来自组内方差。同时,本文发现组间方差的比例在城市社区样本和农村社区样本中也有所不同,组间方差的比例分别为

23.6%

和

20.4%

。也就是说,接下来要进行的城市社区和农村社区样本的分别分析也是有必要的。

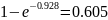

表

3

显示了随机截距模型对四种异质性影响的估计。每个模型下除了附有模型本身的组间截距方差之外,还附加了没有加入社区层面异质性变量(即只有个人层面解释变量)的模型的组间截距方差,二者经过运算即可得到组间截距的方差消减比例,它代表着社区层面异质性对公民个体投票参与的解释力。模型(

1

)—(

4

)表明,城乡、地域、民族和年龄四种异质性单独放入模型中时,对公民的投票参与都有不利的影响,会削减该社区中公民进行投票参与的初始概率。模型(

5

)则将四种异质性一同加入模型进行估计,发现年龄异质性的影响不再显著,真正有显著影响力的是城乡、地域和民族三种异质性。具体而言,城乡异质性每增加一个单位,个体层次的截距将减少

2.010

,即会使得社区内公民参加居(村)委会投票的初始优势减少

86.6%

(

);地域异质性每增加一个单位,社区内公民参加居(村)委会投票的初始优势减少

60.5%

(

);地域异质性每增加一个单位,社区内公民参加居(村)委会投票的初始优势减少

60.5%

(

);民族异质性每增加一个单位,社区内公民参加居(村)委会投票的初始优势减少

58.7%

(

);民族异质性每增加一个单位,社区内公民参加居(村)委会投票的初始优势减少

58.7%

(

)。这说明,城乡、地域和民族三种异质性的增加对公民投票参与的负面影响是相对较大的,在流动性增强的背景下,城乡户口混杂、本地与外地人口混杂、汉族与少数民族混居的社区中,越难有公民参加投票的行为。

)。这说明,城乡、地域和民族三种异质性的增加对公民投票参与的负面影响是相对较大的,在流动性增强的背景下,城乡户口混杂、本地与外地人口混杂、汉族与少数民族混居的社区中,越难有公民参加投票的行为。

那么,哪种异质性的解释力比较强呢?根据模型(

1

)—(

4

)提供的组间截距方差缩减比例的数据,本文发现引入城乡、地域两种异质性能带来组间截距方差的明显降低,模型(

1

)和模型(

2

)的组间截距方差缩减比例分别为

0.187

和

0.155

,即分别引入城乡、地域两种异质性可以分别解释社区间投票参与行为差异的

18.7%

和

15.5%

;相较之下,民族异质性和年龄异质性只能解释社区间投票参与行为差异的

1.3%

和

5.5%

,解释力相对较弱。这表明,在广大城乡社区中,城乡和地域两种异质性是更重要的因素;这两类异质性较大的社区也往往是更容易产生治理难题的社区,如何调动其中公民的参与积极性,显然是一大挑战。

(二)异质性影响的城乡之别

城乡社会在我国具有显著的区别,这种差别一直延续到今天。改革开放所带来的影响,在城乡社会也呈现出不同的形态,在农村这一影响主要是国家与资本的下乡、人口的流出和村庄静态结构的再造(周飞舟、王绍琛,

2015

),而在城市则是“单位”的消失和个体的原子化(田毅鹏,

2012

;胡滨,

2012

)。因此,异质性对公民的投票参与所带来的影响,在城乡社区可能也有不同。

CGSS

提供了所抽取的社区类型信息(居委会

/

村委会),因此可将个体根据所属社区分为城市社区个体和农村社区个体两类进行分别分析,探索异质性影响的城乡之别。

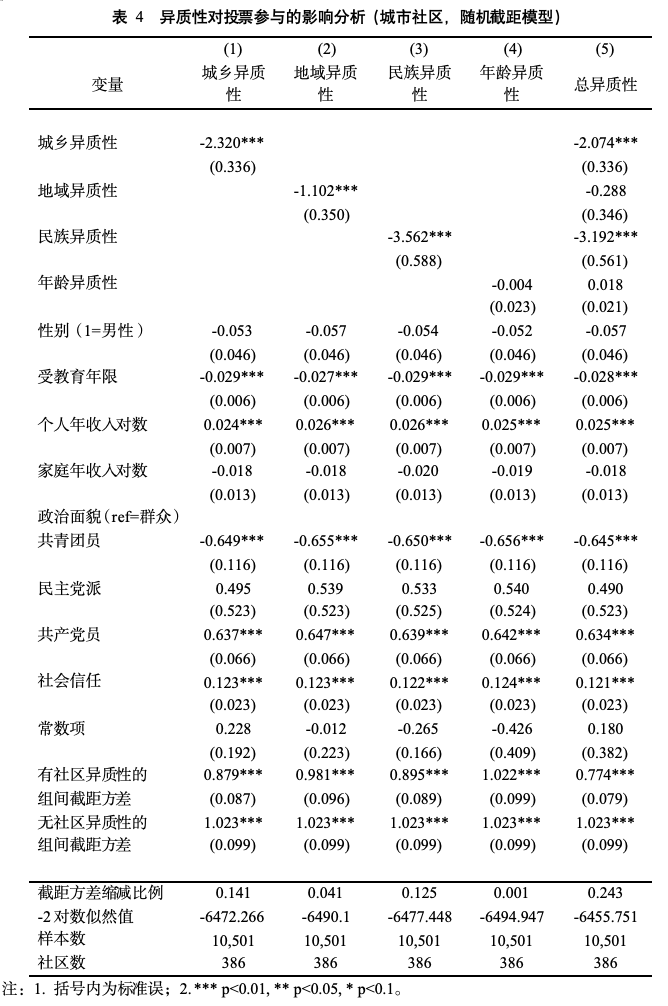

城市社区个体与农村社区个体的回归结果分别如

表

4

和

表

5

所示。

表

4

的模型(

5

)表明,在城市社区中,真正发挥作用的异质性为城乡和民族两种异质性,这两种异质性对城市社区内个体的投票参与行为都有较大的、负向的影响。具体而言,在城市社区中,城乡异质性每增加一个单位,个体参加居委会投票的初始优势就会降低

87.4%

(

);民族异质性每增加一个单位,个体参加居委会投票的初始优势则会降低

95.9%

(

);民族异质性每增加一个单位,个体参加居委会投票的初始优势则会降低

95.9%

(

)。并且,在城市社区中,民族异质性的解释力相比全样本模型有所上升,模型(

4

)所带来的组间截距方差的方差缩减比例为

0.125

,即民族异质性可以解释城市社区间投票参与行为差异的

12.5%

。这可能是因为城市社区中个体的物理距离相对更近,而持有不同生活习惯表征的个体在日常生活中可能酝酿更多的利益不相容和冲突,继而损害了社区团结,减少了个体关心公共事务、参加居委会投票的可能性。

)。并且,在城市社区中,民族异质性的解释力相比全样本模型有所上升,模型(

4

)所带来的组间截距方差的方差缩减比例为

0.125

,即民族异质性可以解释城市社区间投票参与行为差异的

12.5%

。这可能是因为城市社区中个体的物理距离相对更近,而持有不同生活习惯表征的个体在日常生活中可能酝酿更多的利益不相容和冲突,继而损害了社区团结,减少了个体关心公共事务、参加居委会投票的可能性。

表

5

的模型(

5

)则向我们展示了令人惊讶的结果。首先,城乡、地域两大异质性的影响不再显著,说明在即便在出身更加混杂的农村社区中,公民投票参与的水平都不会有显著的变化,这可能在某种意义上展现了农村社区的包容或团结。其次,在全样本(

表

3

)的模型(

5

)中统计不显著的年龄异质性在此处具有显著的负向作用,农村社区年龄标准差每增加一个单位,个体参加村委会投票的初始优势就会降低

15.0%

(

)。年龄在农村社区的影响可能有两种解释:第一种解释是当前中国的农村社会可能真的存在基于年龄的压迫结构(

Van

den Berghe,

1976

),且这一压迫结构在农村社会可能更明显,压迫的结构消减了人们政治参与的动力,但这一解释的问题在于“微观暴政”目前只被解释存在于核心家庭中,这与当前中国乡村社会宗族色彩较为浓厚的现状不符;第二种解释是,在当前的农村中,年龄异质性更低的社区是一些外出打工人口较多的社区,老年人较多(

CGSS

只调查

18

岁以上人口,故留守儿童问题不纳入考虑),这些老年人作为共和国的较长一辈,具有更浓厚的家族宗法意识,整体上相较村里的年轻人更热心公共事务,故投票参与的可能性整体上更高些。最后也是最令人惊讶的一点是,民族异质性在乡村社会对公民投票参与行为的影响显著为正,农村社区民族异质性每增加一个单位,个体参加村委会投票的初始优势会变为原来的

4.01

倍(

)。年龄在农村社区的影响可能有两种解释:第一种解释是当前中国的农村社会可能真的存在基于年龄的压迫结构(

Van

den Berghe,

1976

),且这一压迫结构在农村社会可能更明显,压迫的结构消减了人们政治参与的动力,但这一解释的问题在于“微观暴政”目前只被解释存在于核心家庭中,这与当前中国乡村社会宗族色彩较为浓厚的现状不符;第二种解释是,在当前的农村中,年龄异质性更低的社区是一些外出打工人口较多的社区,老年人较多(

CGSS

只调查

18

岁以上人口,故留守儿童问题不纳入考虑),这些老年人作为共和国的较长一辈,具有更浓厚的家族宗法意识,整体上相较村里的年轻人更热心公共事务,故投票参与的可能性整体上更高些。最后也是最令人惊讶的一点是,民族异质性在乡村社会对公民投票参与行为的影响显著为正,农村社区民族异质性每增加一个单位,个体参加村委会投票的初始优势会变为原来的

4.01

倍(

);一种解释是,民族异质性更强的村落可能引起了更多的党和国家关注,在当前,党政力量的介入会使得农村社区内产生较好的沟通和治理机制,有利于村庄团结和公共参与;除此以外,城市与农村不同类型的多民族社区起源也可以构成解释,在城市化进程中,城市所形成的多民族社区时间相对较短、较新,社区内部交流磨合有待完善,也往往被视为“民族互嵌”治理的对象(乌小花、乔国存,

2018

);而农村的多民族社区(民族村)往往有较为深厚的历史起源,社会能够形成稳定均衡的多民族交往模式(陈沛照、向琼,

2015

),前者中的公民更可能因利益冲突、认同缺乏而减少参与。

);一种解释是,民族异质性更强的村落可能引起了更多的党和国家关注,在当前,党政力量的介入会使得农村社区内产生较好的沟通和治理机制,有利于村庄团结和公共参与;除此以外,城市与农村不同类型的多民族社区起源也可以构成解释,在城市化进程中,城市所形成的多民族社区时间相对较短、较新,社区内部交流磨合有待完善,也往往被视为“民族互嵌”治理的对象(乌小花、乔国存,

2018

);而农村的多民族社区(民族村)往往有较为深厚的历史起源,社会能够形成稳定均衡的多民族交往模式(陈沛照、向琼,

2015

),前者中的公民更可能因利益冲突、认同缺乏而减少参与。

总之,我们可以看到四种不同的异质性在城市和农村两种不同的社区具有不同的影响。在城市,城乡和民族两种异质性的影响显著为负;而在农村,年龄异质性有显著的负向影响,而民族异质性的影响则是正面的。

我国城乡社区的巨变,引发了对异质性的关注;上世纪

90

年代以来公民权利的扩大,也引起了学界对公民参与的探讨。本文综合了上述两种讨论,探究

社区异质性对公民政治参与的影响

。

首先,本文回顾了影响政治参与的结构性因素和异质性对社区影响的争议,指出需要针对我国社会的情景实际找出有意义的异质性。随后,本文指出了四种不同的异质性:

城乡异质性、地域异质性、民族异质性和年龄异质性

;在城市化与现代化的背景下,这四种异质性对我国社会而言普遍且具有重要意义,因此

本文试图探究上述异质性对社区内公民政治参与的影响

。

实证检验基本支持本文所提出的理论假设。对整体公民而言,社区城乡、地域和民族异质性的增加,都对社区内公民参加居委会

/

村委会投票的初始可能性不利,其中城乡异质性和地域异质性的解释力相对较强。这启示我们在推广巩固基层民主时,需要格外关注城乡与地域异质性较强的社区,注重这些社区社会资本与集体认同的培育。

异质性分析则表明,在城市社区,城乡和民族异质性有显著的负向影响,另外两种异质性的影响不再显著;而在农村社区,民族异质性对社区内公民政治参与的初始可能性有正向影响,而年龄异质性则有负向影响。

本文的主要贡献有以下两个方面。

首先,本文关注了几个中国社区中比较具有显著意义的几个异质性维度,并探究其对社区治理结果的影响,对异质性脉络的文献有一定贡献。

既有的异质性研究已经关注到了其对团结、社会资本形成和公共参与的影响(王甫勤,

2016

;李洁瑾等,

2007

;贺霞旭、刘鹏飞,

2016

;蔡禾、张蕴洁,

2017

),但缺乏对不同参数所造成的异质性的显著性的论证,本文则提出了四种有意义的异质性:城乡、地域、民族与年龄,并将这四种异质性与政治参与的关系进行了检验。

其次,本文丰富了对政治参与的结构性解释。

不仅是社会资本的参与、国家力量的介入就能对公民的参与产生影响,本文的启示在于还需要考虑社区本身的分化,在推广民主模式时对异质性较强的社区还应格外关注。

当然,本文还存在以下不足。首先就内部效度而言,本文缺乏对异质性影响机制的讨论,尽管本文将理性选择与认同理论综合讨论,但异质性究竟是通过利益整合还是认同塑造,抑或是其他的方式影响个人的参与行为,还有待进一步检验。其次,实际的异质性未必等同于感知到的异质性,可能在一些社区尽管异质性很强,但公民对此没有明确的感知,这也会对估计的结果产生干扰。最后,在多元的参与观中,投票只是众多政治参与的一个维度,而无法反映公民公共参与的全部;因此,未来的研究还应当关注其他类型的政治参与。

一个值得拓展的问题是,鉴于我国自上而下推进政治变革进程的传统,那么社区异质性是否会对社区公共品提供的自主性产生影响?

国外研究已经发现文化的多样性不利于地方的非正式合作,多样性强地区的公共品提供会更依赖国家(

Charnysh,

2019

);国内的研究则发现了相反的现象,外来人口的增加会降低以户籍为分配依据的公共支出水平(江依妮,

2013

)。那么,异质性的社区内,谁来提供公共品?主体不同的后果是什么?这些都是值得未来进一步讨论和探究的问题。

布劳,彼得,1991,《不平等和异质性》,翻译:王春光、谢圣赞,北京:中国社会科学出版社。

蔡禾,和张蕴洁.

2017. 《城市社区异质性与社区整合——基于2014年中国劳动力动态调查的分析》.社会科学战线,期3:

182–93.

陈凯仁,龙茂乾和李贵才.

2017. 《超大城市城中村外来人口归属感研究——以深圳上步村为例》.地域研究与开发36 (5):

64-68+74.

陈沛照,和向琼.

2015. 《互动中的认同:一个多民族社区的民族关系研究》.贵州民族研究36 (2):

9–15. https://doi.org/10.13965/j.cnki.gzmzyj10026959.2015.02.003.

费孝通,2006,《乡土中国》,上海:上海人民出版社。

贺霞旭,和刘鹏飞.

2016. 《中国城市社区的异质性社会结构与街坊/邻里关系研究》.人文地理31 (6):

1–9. https://doi.org/10.13959/j.issn.1003-2398.2016.06.001.

胡滨.

2012. 《人口城市化、空间城市化与社会风险——对我国当代城市化发展的一项剖析》.社会科学,期5: 59–68.

胡荣.

2006. 《社会资本与中国农村居民的地域性自主参与——影响村民在村级选举中参与的各因素分析》.社会学研究,期2:

61-85+244.

———. 2008.《社会资本与城市居民的政治参与》.社会学研究,期5:

142-159+245.

胡荣,和沈珊.

2015. 《社会信任、政治参与和公众的政治效能感》.东南学术,期3:

23-33+246. https://doi.org/10.13658/j.cnki.sar.2015.03.004.

黄少华,和郝强.

2016. 《社会信任对网络公民参与的影响——以大学生网民为例》.兰州大学学报(社会科学版)

44 (2): 68–80.

https://doi.org/10.13885/j.issn.1000-2804.2016.02.010.

江依妮.

2013. 《外来人口聚集地区公共服务支出研究——以广东省为例》.人口与经济,期5: 56–62.

李洁瑾,黄荣贵和冯艾.

2007. 《城市社区异质性与邻里社会资本研究》.复旦学报(社会科学版),期5: 67–73.

马戎.

2009. 《关于当前中国城市民族关系的几点思考》.西北民族研究,期1:

6-19+35.

马西恒,和童星.

2008. 《敦睦他者:城市新移民的社会融合之路——对上海市Y社区的个案考察》.学海,期2: 15–22.

https://doi.org/10.16091/j.cnki.cn32-1308/c.2008.02.023.

孙炳耀.

2012. 《社区异质化:一个单位大院的变迁及其启示》.南京社会科学,期9: 49–54.