迪特里希·朋霍费尔(Dietrich Bonhoeffer,1906-1945),当代德国神学家,信义宗牧师,认信教会创始人之一。二战时因参加反对纳粹的抵抗运动被捕,并于德国投降前一个月被处以绞刑。在两年牢狱生活中,朋霍费尔历经痛苦煎熬、信仰挣扎与神学反思。其间从1944年6月到10月,朋霍费尔从泰格尔监狱先后寄了九首诗歌给他的好友贝特格,加上最后一首于1944年底从奥布莱希特亲王大街监狱寄给母亲,总共写了十首狱中诗,全部收录在《狱中诗》里。

这些诗作不只让人更加了解殉道前朋霍费尔的心境和思想,也有极高的文学价值。朋霍费尔的狱中经验是亲身受苦的十架之路,而狱中诗作充分流露真实人性的挣扎与向往,除了情感的抒发之外,还有深沉的神学意涵,身处死亡阴影威胁以及绝望受苦当中,其神学不只有血有肉,而且有血有泪。

1944年6月,朋霍费尔开始写诗,其中较早完成的《过去》反映了他在狱中心灵倍受煎熬的痛苦惨状,最深的折磨就是在美好记忆中的“过去”。当朋霍费尔告诉好友贝特格他开始写诗的秘密时,曾提到他不想让未婚妻玛利亚知道而怕她担心:“因为写诗对我而言相当痛苦,也因为我担心这会把她吓坏了,而不是让她高兴。”

在两年的牢狱生活中,青年才俊朋霍费尔历经痛苦煎熬、信仰挣扎与神学反思,其间总共写了十首狱中诗,这些诗作不只让人更加了解朋霍费尔殉道前的心境与思想,也有极高的文学价值。

朋霍费尔的狱中经验是亲身受苦的十架之路,而狱中诗作充分流露真实人性的挣扎与向往,除了情感的抒发之外还有深沉的神学意涵,身处死亡阴影威胁以及绝望受苦当中,其神学不只有血有肉,而且有血有泪。

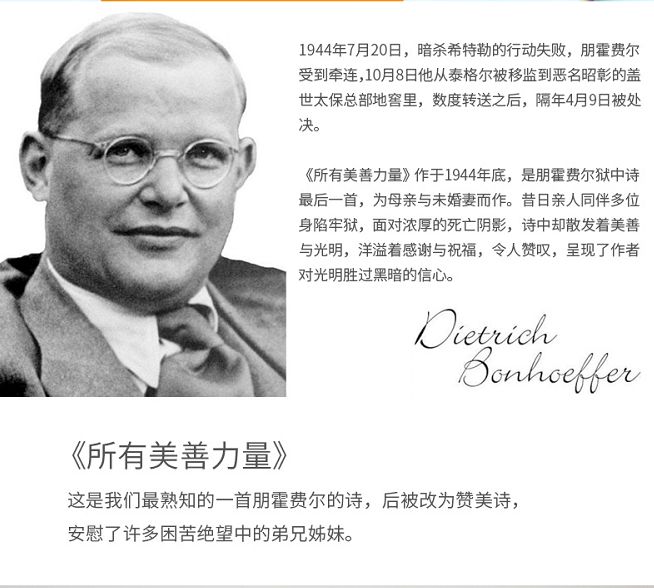

1944年7月20日,暗杀希特勒的行动失败,朋霍费尔受到牵连,10月8日他从泰格尔被移监到恶名昭彰的盖世太保总部地窖里,数度转送之后,隔年4月9日被处决。

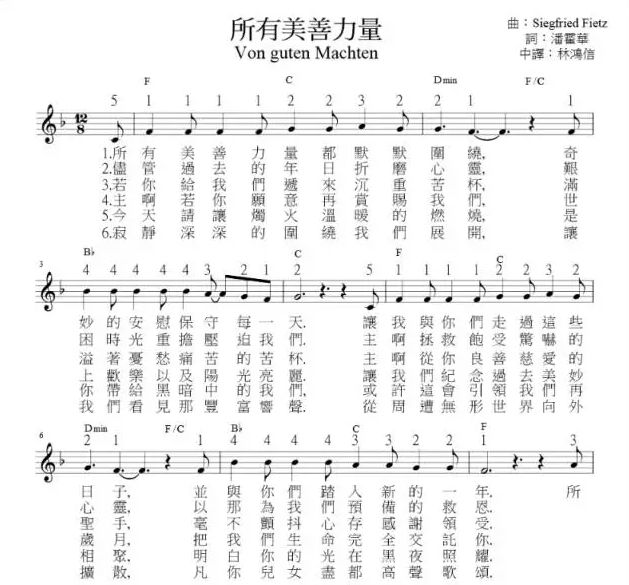

《所有美善力量》作于1944年底,是朋霍费尔狱中诗最后一首,为母亲与未婚妻而作。昔日亲人同伴多位身陷牢狱,面对浓厚的死亡阴影,诗中却散发着美善与光明,洋溢着感谢与祝福,令人赞叹,呈现了作者对光明胜过黑暗的信心。这是我们最熟知的一首朋霍费尔的诗,后被改为赞美诗,安慰了许多困苦绝望中的弟兄姊妹。

此诗写于柏林盖世太保总部地牢的严酷肃杀气氛当中,却以所有美善力量为主轴,令人惊讶。从第一段的“所有美善力量默默围绕”到最后一段的“所有美善力量奇妙遮盖”,充满着光明的感恩。

从第一段“神奇美妙安慰保守/让我与你们走过这些日子/并与你们踏入新的一年”,到最后一段的“不论如何期盼安慰/在晚上早上每个新的一天/上帝都必将与我们同在”,也是充满着光明的盼望。面对死亡,唱出这样的凯歌,极为不易。

朋霍费尔也提到“尽管过去年日折磨心灵/艰困时光重担压迫”,但总是经历主“让饱受惊吓的灵魂/得到已为我们预备的救恩”。尽管“若你递来沉重苦杯/杯缘满溢痛苦汁液”,但还是“从你良善慈爱圣手/毫不颤抖感谢领受”。

——林鸿信,《狱中诗》译者

朋霍费尔对很多人来说一直是谜一样的人物。这不是因为他做了那些超乎寻常的事情,而是因为在他生活的那个严酷的年代,他身陷囹圄的处境中,基督信仰及其信仰中的思考在他生命中所散发的迷人的力量。这对于生活在差不多是同样时代下的我们,就成为一种无法抗拒的吸引力,让我们想要去了解他内心的深处。

确实,我们很多人都读过他的《团契生活》、《作门徒的代价》以及《狱中书简》等书,但这里所推荐的《狱中诗》却更能让我们了解他内心深处的真实。相比之下,诗歌更能反映一个人心灵的境况,特别是对一个身处通往死亡之门的纳粹监狱中的人来说。基督信仰是否真实地进入到一个人的生命中,就看他处在这种似乎要压碎他生命的处境中,信仰是否能够成为他的依靠而让他站立得住。

基督信仰并非让人成为一个众人面前的圣人,却让人成为一个上帝面前的真实的人。这本书中所选的十首狱中诗,向我们呈现出一个活生生的、艰难处境中也会与我们一样经历内心挣扎的朋霍费尔。这些鲜活的诗句,似乎把我们的心也带向他所在的那间囚室,一同去经历失去自由所带来的绝望,一同在身不由己的环境中问“我是谁?”并且最终看到上帝那只无形的大手为他开出的通往自由的坦途。

我们今天能够读到这些鲜活的诗句也得益于译者林鸿信教授精美的翻译。林教授当年留学德国多年,倾心研究宗教改革及现代神学,无论在德语还是神学方面都深得造诣。本书是译者直接从最新德文版《狱中书简》中所收录的十首诗歌翻译而成。由于是直接从德文译来,所以更传神地表达了朋霍费尔内心的情感。并且更可贵的是,林教授在每首诗后面的诗评中,不仅让我们了解到作者当年写这首诗的情境,以便让我们更好地体会作者在诗句中表达的情感,同时,也站在宗教改革的立场上,探讨了作者在诗句中深藏的那些神学意涵。

盼望这本《狱中诗》能够让我们更深地认识朋霍费尔的内心世界,走近这位谜一样的人物。

——孙毅

第一次听到“十架诗学”的提法,是在王yi牧师的“基督教与诗歌”的课堂上。十字架,充满了悖论性和反合性,体现了最大的张力:基督既是神又是人;神是三个位格也是一体;基督死亡而又复活;十字架是耻辱也是荣耀。王yi牧师认为这种悖论性的福音思维里,有着“丰富的模糊性”,悖论彰显了痛苦、绝望,也显明了绝处逢生。

以“十字架”为意象的诗歌,是将真实的寻常东西里的污秽、苦难翻转为神圣,生与死、大能与无能,都是十架意象的表达。哀歌,是十架诗学的主要形式,比如《约伯记》。哀歌不是单调的,而是带着十字架的复调,它并不肤浅地拿掉那些苦难的印记,而是显明“黑色绒布上的钻石”。

━ ━ ━ ━ ━

上帝允许他自己被推出这个世界,被推上了十字架。上帝在这个世界上是软弱而无力的,而且这正是他能够与我们同在并帮助我们的方式,唯一的方式。……人的宗教性使他在自己的苦难中企望上帝在这个世界上的力量;他把上帝作为一个Deus ex machina(舞台机关送出来的上帝),然而圣经却使人转而看到上帝之无力与受难;只有一个受难的上帝,才能有助于人。

——朋霍费尔,《狱中书简》

朋霍费尔的《狱中诗》是不是“十架诗学”呢?有人认为朋霍费尔是路德宗,他的神学苦弱有余,但复活的力量不足。王yi牧师认为,只有深刻认识基督复活的力量,才能有受苦的力量,“使我认识基督,晓得他复活的大能,并且晓得和他一同受苦,效法他的死,或许我也得以从死里复活。”(腓3:10)所以朋霍费尔受苦的力量,是源于复活的力量,因着得着自由而去承受奴役。

《所有美善力量》这首诗就体现了这种苦难和忧伤中的盼望,与基督的死联合,基督的生就在我们里边发动。如同译者林鸿信所言,《狱中诗》除了情感的抒发之外,确实还有深沉的神学意涵。

这里朋霍费尔的狱中诗歌十首,基本上也就是他诗歌的全部了。朋氏虽极富文学天赋,对绘画、音乐等艺术样式亦涉猎甚多,援笔作诗却始自被处死不久前的纳粹狱中。然而,如此区区十首,却毫无疑问蔚为人类诗歌史上可遇不可求的壮观。

这里呼号弥漫着的是一场情感、思想、意志的完美风暴,而信仰风暴正是其风暴之眼。若说陀思妥耶夫斯基的小说是一场力量伟大的思想旋风(别尔嘉耶夫语),朋霍费尔诗歌的思想力量相比当不逊色。

因正是待宰羔羊般在希特勒囚牢中的非常时刻,朋霍费尔的生命情感、意志力量、思想求索、信仰激情,火山般猛然迸发,抵达了新的思想峰顶,完成了其哲学、神学最具创造力量、最富创造品质的攀升,以至于围绕着他的死囚书信、死囚诗歌,会生展出一种全新的神学流派。

圣经当中常可看到耶稣基督“时候将到,如今就是了……”的话语,也许做纳粹的囚徒,也就是上帝要他完成新的精神创造的“时候”?也许这就是朋霍费尔的“监狱文学”堪称“‘监狱哲学’或‘监狱神学’”(何光沪语)的涵义?

朋霍费尔让我们醒目地看到:为什么创造性的思想对于伟大文学不可或缺,为什么在神学的理论形态之外会有诗歌神学——对于中国文学,尤其对中国有基督信仰的文学,朋霍费尔该都是可长久阅读、长久思索的吧!

——刘光耀,《神学美学》主编

诗,是一种让人望而生畏的文学体裁,我们通常不了解诗,也担心自己读不懂诗。为了能排除不必要的顾虑,我们整理了一些与诗歌相关的问与答,与您分享:

问:什么是诗歌?

答:使用可见的文字和意象去揣摩和想象不可见的超验世界的语言艺术。

——王yi牧师

问:诗歌与圣经的关系?

答:整部圣经有三分之一的内容是诗歌体,《诗篇》是最典型的诗歌体。诗离我们并不遥远,我们平时读经,其实就在自然而然地读“诗”,多了解“诗”,对我们读经也有所帮助。

有一点需要特别强调,诗篇的体裁是诗,写来咏唱的诗,它不是教义的论述,也不是讲章。有人提议把圣经当“文学作品”读,这若意味着不注重经文的中心意旨——就像读柏克(Burke)的书,不理会他的政治思想;读维吉尔的史诗Aeneid,却对罗马的建国不感兴趣一样;在我看来,当然荒谬。但是,若意味着除非把圣经当“文学作品”读,意识到不同的经卷是以不同的体裁写成的,必须顺应个别体裁的要求加以研读,才能妥切领会,那么,这种说法实在不无道理。

尤其不容忽视的,诗篇必须当作诗歌读,它具有一切抒情诗的特色,例如尽情倾吐、对仗工整、文辞夸张、以情思的铺陈而非义理逻辑贯串全篇等;若要妥切领会它,必须把它当诗读,就像法文必须当法文读,英文必须当英文读一样;否则,我们会错过其中真正的意涵,而自己以为懂得的,却往往与诗中的指涉无关。

——C.S.路易斯,《诗篇撷思》

问:诗歌和信仰的关系?

答:“诗歌里面有没有信仰的元素呢?诗歌里面一定有与信仰有关的内容。因为对于信徒来说,信仰就是他们真实生活的一部分,诗歌中不能不有所表达。每个人的心中都有信仰,诗人对一切终极问题的思考,成为这些诗歌的真实内涵。诗歌就是信仰的表达,只是并不是标签化的,那么明显的,都藏在里面呢。诗歌是心灵之树所结的果子,若树根坏了果子也就坏了。这世界和其中的种种潮流都会消散,只有追求真理和真诗的心永不会磨灭。”

——宋晓贤,《日悔录》

《狱中诗》

朋霍费尔(Dietrich Bonhoeffer)著

林鸿信 译注

ISBN 978-7-5426-5788-6

上海三联书店,2019.1

1. 由德文直译,更重神学性。

2. 诗歌题材,洞悉作者内心与情感。

3. 林鸿信的评述和解析不仅增加了诗歌的内涵和厚度,还帮助我们理解诗歌。

迪特里希·朋霍费尔(Dietrich Bonhoeffer,1906-1945),当代德国神学家,信义宗牧师,认信教会创始人之一。二战时因参加反对纳粹的抵抗运动被捕,并于德国投降前一个月被处以绞刑。着有《狱中书简》《作门徒的代价》《团契生活》《伦理学》等。

希特勒上台之后,一步步残害犹太人,蹂躏整个德国,甚至欧洲大陆。面对惨无人道的暴政,身为牧师和神学家的朋霍费尔,起初奋起抗击纳粹政权对于教会的侵入和控制,建立认信教会联盟来对抗帝国教会的妥协。随着纳粹暴政的巨轮碾碎无数人的生命,朋霍费尔和反抗组织的其他成员一道,越过抵抗的边界,采取了刺杀希特勒的密谋行动,试图从内部瓦解第三帝国,力阻狂轮。朋霍费尔倾听良心的声音,寻求上帝的旨意,在纳粹的邪恶面前挺身而出,为了捍卫真理和正义,付出了生命的代价。

想了解更多,请阅读橡树和上海三联合作出版的《朋霍费尔》。本书构思精巧、描写生动、内容详实,既扣人心弦,又发人深省,出版后很快荣登《纽约时代》畅销书排行榜,并获得多项图书奖。

每次重新阅读朋霍费尔的《狱中诗》,就再一次地经历心灵深处的共鸣与震撼,因为那是出自诚挚无比、生命丰富的灵魂心声,而绝非孤芳自赏的喃喃自语,乃是存在于许多真实生命关系中的灵魂。