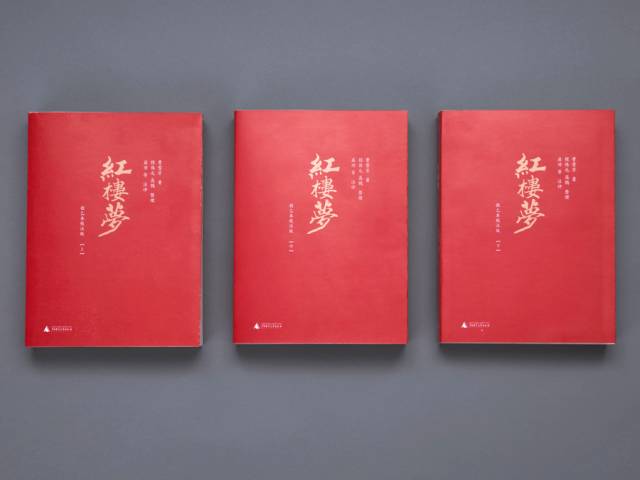

一说起《红楼梦》,总也说不完。7月底,我们邀请郑铁生(

北京曹雪芹学会副会长,天津外国语大学教授

)和宋广波(

中国社会科学院近代史研究所副研究员,中国红楼梦学会理事,胡适研究会副会长兼秘书长

)两位知名红学研究者,做客单向空间一起聊了聊。

原是想讲讲《红楼梦》的百年流传,没想由此生发出许多问题,《红楼梦》的版本系统、后四十回是不是补写、为什么至今没有超越八七版的《红楼梦》电视剧、大众该怎样欣赏《红楼梦》、红学家真正需要研究什么……两人既有相互认同,又有激烈交锋,故事、引证、历史顺手拈来,现场读者朋友也有不少提问,主页菌全程听下来,感觉如不是活动时间限制,可以一直讨论下去。

根据两位嘉宾发言,整理了10个《红楼梦》相关话题,文章很长,但若喜欢《红楼梦》,也许有你感兴趣的问题。

十问《红楼梦》 | 一块“石头”引发的百年悬案

郑铁生、宋广波 讲述

现场视频回顾

1.

为什么长久以来

通行的《红楼梦》一直是程高本?

郑铁生:

《红楼梦》版本系统大体分为两个系统。

一个是我们平常说的

脂本系统,最明显的特征就是它大部分都是在八十回之内

,除了山西的梦稿本是一百二十回以外。而且它都是手抄的,在手抄本上还有许多批注,批注最多的人叫脂砚斋。因此就把这个系统的版本叫脂本。

脂本系统发现以后,对我们了解曹雪芹和他的创作过程是很有帮助的。因为在脂本之前,曹雪芹到底是一个什么人物,我们并不知道。“壬午除夕,书未成,芹为泪尽而逝”,是从这一条批语中我们才知道曹雪芹是在1762年除夕去世的,也就是乾隆二十七年。

在这段批注之后,我们又根据他的朋友写的一些诗歌和记载,推断他大约活了不到五十岁。再往前推,又推出了曹雪芹的生年大约是1715年。然后基本上可以考究出曹雪芹的家世,也就是他的曾祖父曹玺、祖父曹寅、以及他的父辈曹顒和曹頫的生平事迹。

胡适考证了整个曹家的历史,就是基于脂本。因此,脂本被红学家特别地看重,尤其是乾隆年间的三个脂本:甲戌本、己卯本和庚辰本。

程乙本

不属于脂本,属于红楼梦的另一个版本系统,也就是印刷体的

程高本系统

。程高本的最典型特征就是:

一百二十回,是铅印的,没有批语

。长久以来,《红楼梦》的普及本是程乙本,一直到1982年,改革开放初期,通行的《红楼梦》一直是程乙本,直到1982年以后才改了庚辰本为底本的校注本,后四十回由程高本补上。

曹雪芹造像 立轴 设色纸本 王子武/绘

宋广波:

关于《红楼梦》版本的两个系统,脂本和程本,郑老师讲得非常好,画龙点睛。

1791年程伟元、高鹗出版排印版之前,《红楼梦》一直是稿本流传。就像程伟元、高鹗在序里面说:“藏书家抄录传阅几三十年矣。”流传了三十年了,而且一本抄本就是差不多几十两银子,是非常昂贵的,这在出版物的流传史上是很难得一见的现象。

《红楼梦》的程甲本是1791年问世的。我们今天印的这个程乙本是在1792年对程甲本的一个修订版。程甲本问世以后,程伟元、高鹗发现里面有很多前后矛盾的地方,譬如说他说到贾元春,就是宝玉的大姐,她的年纪和宝玉相差一岁,但事实上宝玉跟元春是相差十几岁。发现这个错误以后,程伟元和高鹗就立即做了修改。这个修改过的版本就是程乙本。

胡适曾经说程乙本是最适合大众阅读,他的意思是什么呢?就是对大众来说,一本小说不能有很多矛盾、很多歧异、前言不搭后语的地方,否则,读者是不能接受的。程乙本的好处,就是修订了程甲本很多来不及改的一些错误。但吊诡的地方在于,因为《红楼梦》太受读者钟爱,程甲本一问世,就遭到各种盗版。所以,程乙本1792年问世以后,反而被那些程甲本的盗版书给覆盖了,在后来的一百多年里,程乙本是不流行的,流行的是程甲本。

到了1917年,胡适在《新青年》杂志发表了《文学改良刍议》,揭起了文学革命的大旗。文学革命的核心意义,就是用白话文学、俗语来创作新时代的文学。胡适先生为了贯彻他的这个主张,就把传统的这些小说,像我们耳熟能详的《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》,给它标点、分段、注释,考证它的作者,然后排印重新流传。

在这样一个大背景之下,胡适推动亚东图书馆排印了程甲本《红楼梦》。这个亚东本当时是非常流行的。但到1927年的时候,胡适认为程乙本比程甲本要好,亚东图书馆就把原来的版毁掉,重新排版,这对出版商来说损失很大。胡适很赞佩这种行为,特意为这个程乙本写了一个序。从此以后,

1927到1981这几十年,我们大陆通行的人民文学出版社排的《红楼梦》都是程乙本,而且必须要参考1927年的亚东版。

所以说,程乙本在《红楼梦》版本史上是一个有过光荣历史的这么一个版本。

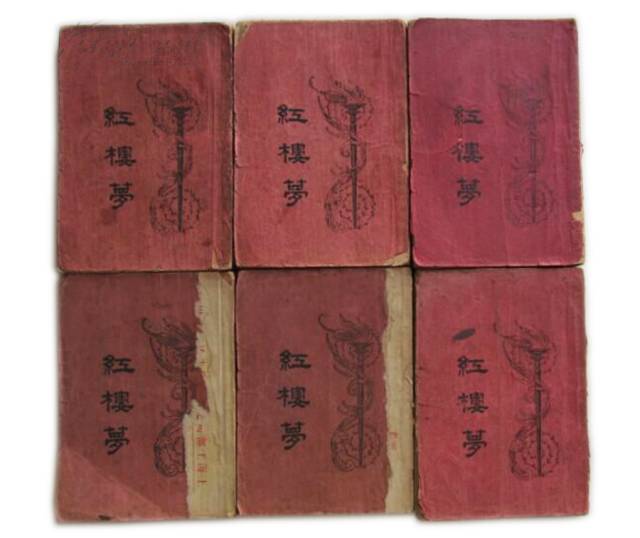

民国亚东版程乙本《红楼梦》

2.

《红楼梦》在学术史上曾承担过怎样的角色?

宋广波:

《红楼梦》在稿本流传时代,就已经证明了它是一部非常脍炙人口的小说。1791年之前的三十年且不说,1791年之后的这一百多年,中国人如何喜欢《红楼梦》,真是有很多典故,为了谁喜欢黛玉、谁喜欢薛宝钗,两个老朋友挥拳了,类似的故事很多。到了20世纪,《红楼梦》还有这样一段历史,就是说它在新的学术史上,起到了一个关键而重要的作用。有三个例子可以说:

第一个,最早用西方观点解读《红楼梦》的是王国维,他用叔本华的哲学解读红楼梦,1904年发表了《红楼梦评论》。

第二个,也是对中国学术史影响最大的事情,就是

新红学的创立

。胡适创立新红学的意义不是单纯地研究《红楼梦》,他的目的很明确,要教给别人考证研究中国传统小说的一种方法,用《红楼梦》来做例子,从而开启了中国小说研究、中国古典文学考证的新范式。

自从有了胡适先生的新红学,对其他小说影响也非常大,比如《水浒传》、《三国演义》、《西游记》、《镜花缘》、《醒世姻缘传》、《聊斋志异》这些小说。任何研究这些中国小说的人,都能从胡适的新红学、他的《红楼梦考证》里得到一些启示。胡适先生研究的对象就是这些小说的作者和版本。自新红学开创以来,我们研究任何一部古小说,都要考证它的作者,考证它的版本,考证它的时代,这说明了《红楼梦》在为新学术建立典范的过程中发挥的作用。

第三个,1954年的红学,更凸显了在新时期、在新的意识形态之下,《红楼梦》所发挥的突出的作用。1949年以后,毛泽东主张要用马克思主义的观点来研究古典文学,来建立马克思主义的新学术,来建立一套新的话语系统。他所选的突破口,也是《红楼梦》。

他的切入点是非常普通的一篇文章,就是山东大学《文史哲》杂志登载的李希凡、蓝翎的那两篇文章(《关于〈红楼梦简论〉及其它》和《评〈红楼梦研究〉》)。毛泽东说,我可以就这个事情来批判资产阶级的红学、资产阶级的古典文学研究,建立马克思主义的古典文学研究。这个

马克思主义红学研究,就是先批判俞平伯,进而批判俞平伯的老师胡适和他开创的新红学,建立新时代的《红楼梦》研究体系。

所以说,1954年让红学史转弯,这个是红学史上的一个大的事件。

今天,《红楼梦》还要承担一个角色,就是成为研究传统文化、弘扬传统文化的一个切入点。

中国传统文化在这一百年可以说是遭到了很多的磨难:

先是“五四”时期,当时我们为了引进很多西方的思想,有的地方是矫枉过正,甚至有的人说要废掉汉字,怎么可以呢?一个民族的语言、文字怎么能够废掉呢?

其次,我们经过了外敌的入侵。特别是日本侵华,对我们文化是一个很严重的破坏。

再一个,就是对我们的文化造成冲击和摧残的极左时代。大家想一想,文革期间那个“破四旧”,抄了那么多的线装书,我们的文物都给毁掉了。这对文化的破坏是史无前例的。改革开放以后,不像以前那样了。但是对传统文化的重视还是远远不够的。其实,因为几十年的影响,我们对传统文化、对先人留下来的东西都非常陌生了。

最近这几年,国家开始重视传统文化,我相信在这样的背景下,《红楼梦》必然要承担一个重视传统文化、弘扬传统文化、研究传统文化这么一个新的切入点。我认为,在不久的将来,《红楼梦》的研究还要有一个大的飞跃。

胡适《红楼梦考证》,1935年上海印书馆版

3.

为什么胡适对各版都有研究

独独推广程乙本?

郑铁生:

刚才宋老师谈了胡适推广程乙本。我对胡适晚年研究的认识还是从宋老师开始的,他送过我一本《胡适批红集》。这本书最大的价值就是胡适晚年对红学的研究。因为解放以后,我们基本上跟台湾是隔绝的,对于胡适在晚年究竟怎么来研究《红楼梦》,我们不清楚。

胡适为什么认为程乙本好?他在1927年支持汪原放把程甲本的印刷版毁掉,然后整个换成程乙本,你想这有多大的魄力?对出版家来说是损失很大的。胡适一生很重视脂评本,他对脂评本、程甲本都有研究,但是他为什么重新要把程乙本推广出来,因为他认为

程乙本最适合大众阅读

。

我曾经做过小的探索,把几个脂评本还有程本(程甲本、程乙本)放在一起,把它们回目全部做了一下对比,对比的结果是:属

程乙本的回目最精干、最漂亮

。回目是整个这一章回的眼睛,它是把整个这一章回的叙事内容做了精干的概括。所以回目选择的好与坏,它概括的精干不精干,最能看出作者的艺术水平。只有一个回目,就是第八回,我觉得庚辰本的回目比较好(当然这个可以探讨),就是“探宝钗黛玉半含酸”,我觉得这个“半含酸”最恰当,说明黛玉那种恋爱少女的酸溜溜的嫉妒。但是,整个回目比较起来,程乙本的回目是最好的。

理想国现在出版的《白先勇细说红楼梦》,最大的优点就是他把程乙本和庚辰本做了全面的对比。第二个优点,他最重视人物的描写和语言运用,这是小说家的角度。他是从欣赏的角度来看《红楼梦》庚辰本好还是程乙本好。

为什么我觉得白先勇说的话有道理呢?我在大学时候给研究生开中国文化课,只讲《红楼梦》,从开学一直讲到期末,讲了一个学期,2005年在中州古籍出版社出版的《曹雪芹与〈红楼梦〉》,就是在这个书稿上系统地整理出来的。

我当时的引文采用的是现在流行的《红楼梦》版本(人民文学出版社新校注版)。后来偶然得到一套程乙本《新批校注红楼梦》,于是我就拿那个版本校对我原来的引文,发现每一条我引证过的文字,程乙本都修改过,修改的效果都更加通俗、简洁、明快,给我的印象非常深。

我也确实感受到胡适对程乙本的推重。胡适到了晚年,50年代在台湾的时候,他把程乙本、程甲本还有戚序本这三个版本对照,就发现一处很重要的异文。王熙凤发现了贾琏偷娶尤二姐,训斥贾琏的小厮兴儿的过程,戚序本里面就是兴儿的一整段回话,就完了。程乙本不是,兴儿估计王熙凤可能知道不多,他就隐瞒了一些,但是王熙凤又逼问,他不得不又回话,像一个戏曲的对话一样,你来我往,非常生动。整个这一段异文的对比,胡适都把它择出来了。

《白先勇细说红楼梦》,理想国,2017年

4.

大众需要什么?

郑铁生:

关于脂评本,我具体说一下庚辰本。因为曹雪芹是乾隆二十七年去世的,他去世前后的三个脂评本都很重要。一个就是甲戌本,提到了曹雪芹死的年份,一个是1759年的己卯本,还有一个1760年的庚辰本。

冯其庸先生考证说庚辰本是从己卯本抄过来的,但是己卯本现在只有四十多回,而庚辰本大概有七十八回多一点。为什么红学家怀疑后四十回是高鹗补写的呢?就是因为脂评本没有后四十回,所以有这样一个大胆的怀疑。乾隆年间三个脂评本中间,庚辰本保留的回数最多,而且离曹雪芹逝世的年代是最近的,因此红学家认为是最好的。持此观点的代表人物就是冯其庸先生。

冯先生对这个版本的重视,影响到了《红楼梦》研究所和《红楼梦》的通行本

。1975年,就是文革时代,毛泽东特别重视《红楼梦》,从全国调来专家,在北京恭王府成立了《红楼梦》校订组,是国务院文化部直接领导的。校订组认为版本太多了,要做出一个最好的版本,但讨论选哪个为底本的时候,意见非常不同,争论很激烈。当时的牵头人、组长是李希凡先生,还有就是冯其庸先生。冯其庸先生就主张用庚辰本,他用了很短的时间写了一本《论庚辰本》,从理论上论证了庚辰本是最好的。于是校订组就以庚辰本为底本。

打倒四人帮以后,红楼梦校订组面临一个情况:要么撤销,要么继续。后来没有撤销,冯其庸先生努力把它放在了中国艺术研究院,就形成了现在的中国艺术研究院的《红楼梦》研究所,一些主要的先生,比如吕启祥先生、胡文彬先生等对校注本起了很大的作用。这本书出来以后,人民文学出版社认为很好,经过这么多红学家校订的,于是就把过去的通行本——程乙本给废了,改成了庚辰本为底本的《红楼梦》,推行到现在。这个版本发行量非常大,据说是达到700多万册。

但是这个本子,台湾学者早就有批评,说以庚辰本为底本校订《红楼梦》,不用程乙本,影响比较大的就是白先勇先生。大陆也有很多人批评,但是形不成比较强有力的声势。我们今天主要讨论的就是这两个版本。

我认为程乙本最适合大众阅读。

在前几年的时候,我曾经写过一篇文章《胡适与〈红楼梦〉程乙本》,就提出一个观点,叫

“小众学术,大众欣赏”,学术研究和大众欣赏应该分开来。

比如说曹雪芹到底死于哪一年,有胡适说,有周汝昌说,不一而定,但这个让学者去探讨就好了,不用把它推广到让全民都去考证。后来全民考证达到顶峰时代,就是刘心武说《红楼梦》。刘心武是从《红楼梦》引发到了秦可卿的探佚,他说的根本不是《红楼梦》,但是影响非常大,这实际上等于说是把学术性的问题引向大众,耗费大众的精力和浪费时间,没有任何作用。大众没有那么多的资料、没有那么多的信息来研究这个东西。

大众需要的是什么?是欣赏《红楼梦》。

左:《红楼梦》(人民文学出版社新校注版);右:《刘心武揭秘红楼梦》

宋广波:

我还是围绕整个话题,对原程乙本通行本和1982年新校注本这两个版本谈一点点看法。

我们都知道,《红楼梦》是一个未定稿,就是曹雪芹没有写完就死掉了,他死之前的稿本就是不完整的。曹雪芹没有写完,对于我们研究《红楼梦》的人来说,就有义务整理出最接近曹雪芹原著的这么一个本子。程伟元和高鹗做了一部分工作,在1791年的时候,程、高买了不同版本的《石头记》,后续的书也买了很多,他们就做了一番整理,出了第一个公开印刷出版的程甲本。

但这也带来了一个不好的结果:就是从那以后,读者就再也不去关注曹雪芹手稿的情况了,读者就是看这种排印的程甲本、程乙本,然后程甲本的儿子本、孙子本、曾孙本、侄孙本。为什么呢?程甲本问世以后,他要翻印,翻印的过程中,书商为了让这个书畅销,会做一些改动:有些前言不搭后语的地方,做了一些妄改;有的字很粗俗,改得文雅一点——实际上大失作者的原意。所以说子本、孙本、侄孙本、曾孙本对于原著而言都有一些篡改。

到了1927年,胡适发现了甲戌本,又隔了五、六年以后又发现了庚辰本。1940年代己卯本出土。先补充一句,程甲本、程乙本、甲戌本、己卯本、庚辰本还有戚序本这些名字都是胡适先生命名的。其后,又发现了舒序本、郑藏本、梦稿本等等十多个本子。

这么多接近原稿的本子出来以后,研究《红楼梦》的人就有义务、有责任根据这些本子理出一个最接近曹雪芹原著、最能反映曹雪芹文采的这么一个本子。

我以前跟参与校注的老前辈私下聊天,他拿出他1973年的日记给我看,说现在这个新校注版的最早推动人是江青,不是别人。就是因为这样一个背景,四人帮被抓起来以后,《红楼梦》校注组面临郑老师刚才说的情况:是解散还是继续工作?

有一次听冯先生还有一些其他的前辈跟我讲,当时冯先生去找人,找袁水拍、贺敬之这些文化部的领导,说要继续工作。然后他们在这个基础上进一步工作,到1981年这个工作是完竣了。完竣了以后,就是人民文学社的新校注本,当然这个新校注本也是有很多问题的。

是谁提出校注一个最好的《红楼梦》版本呢?是周汝昌先生,1947年周先生就提出来了,他跟胡适说:我要做“集本校勘”的工作。胡适先生就说这个工作太难了,不好做啊,如果你想做,我就尽可能地帮助你。首先,胡先生是有甲戌本的,就借给周汝昌看。

周汝昌跟他四兄两个人将甲戌本抄了一个副本,抄完了以后就给胡先生写信,说我们在不经过您同意的情况下抄了一个副本,如果您不同意,我就把您的原本跟我们抄本送给您。胡先生说你这个抄本没有什么,我就送给你们了,而且在抄本上写一个序或者一个题跋都是可以的。然后他也试着把庚辰本和其他的本子给周先生看。

周先生校注《红楼梦》不是以一个本子作底本,他是把现存所有的这种脂本,包括版印的程本都放在一块儿,有几个版本就有几个人,在一个屋子里大家团团围坐,主校人念一句,然后看甲戌本的人说这个甲戌本这句是什么,看庚辰本的人说庚辰本的这句是什么,如此,把异字都检出了。

因为周先生反对后四十回,他最后出了一个校本是八十回,这个八十回的本子对学者、专家是有用,但

对我们普通的老百姓来说,还是要看有后四十回的,谁要看一个残缺不全的故事呢?读《红楼梦》不只专家在读,也不需要读者成为专家。

所以

我觉得一个方面要有后四十回,同时前八十回一定要有更多的底本,不要局限于某一个底本

。我们看现在的庚辰本,错句很多,并不是脂本系统里最好的一个本子。冯公有一个观点,他说己卯本是庚辰本的底本,是它的原稿。这种观点有很多驳议,是不确的。

在将来的日子里,我们有更现代化的条件——就是各种版本的数据化对校注《红楼梦》是非常有意义的,不需要像周汝昌当时那样。而且几十年来,对版本有那么多的研究,一定能够有一个更好的版本来满足读者的需要。

《红楼梦》(程乙本校注版),理想国,2017

5.

后四十回究竟是不是补写?

郑铁生:

后四十回,我这么看:

第一个问题,现在很多人把前八十回、后四十回隔开。如果这种说法成立的话,应该说后四十回和前八十回中间有一个裂痕,应该有一个接缝,就是你接得再好也有痕迹。但是实际上《红楼梦》并没有这个接缝,到七十八回抄大观园,晴雯之死结束以后,这个故事转入了薛家,从七十九回一直往下,这些单元非常完整。

第二个问题,

假使没有后四十回,前八十回绝对没有像你们今天读起来那么荡气回肠。因为《红楼梦》很多人物性格都是在后四十回完成的。

举个例子,贾母在前八十回,是会享福的贵族老太太,跟隔辈的在一起,嘻嘻哈哈的,吃喝玩乐。到一百零五回,贾府被抄了,宁国府被封了,荣国府这一被抄得哭哭啼啼的,都连主事的王熙凤也躲在一边病怏怏的。贾母也没有想到会变成这样。

在贾府里看过五代人的,只有贾母和焦大。第一代人是创业的一代,也就是贾母的公公这一代,他们靠着战功取得的勋爵;到了贾母丈夫的这一代是平庸的一代,既没有战功,但是又没有破家;到了第三代贾母的儿子这一代的时候,贾赦承袭了荣国公后荒淫无耻,贾政是唯一的正人君子,第三代开始分化了;到了第四代,也就是“玉”字辈这一代,什么贾琏、贾环,除了贾宝玉以外,这些人都是吃喝玩乐、荒淫无耻之徒;第五代贾蓉贾芹更花哨,不论是尤二姐还是王熙凤都敢染指。所以这五代人一代比一代垮。

贾母总结了五代人,她认为贾府为什么垮?因为教育。所以贾母首先忏悔这个问题。你这个国家、这个民族、这个家族为什么没有搞好?关键问题就是教育问题。另外贾母把自己从当姑娘的时候的体己钱全拿出来,这一部分给邢夫人过日子,这一部分给宝玉读书,那一部分给李纨……还有一部分给自己留下来,死了作丧葬费。

很快,混乱的场面就安定下来,贾母把当姑娘时候的体己钱这时候全派上用场了。安定下来以后,家族又开始平稳地过日子。这时候你看出来什么?贾母当年年轻时绝不亚于王熙凤,而且这个家族最关键的时候,能够指引大家的还是贾母这样的人。像贾母这个形象,假使没有后四十回的话,立不起来。

八七版《红楼梦》剧照,中坐者为贾母。

《红楼梦》后四十回争议最大的,就是

宝玉科举

,还有就是

林黛玉赞赏过八股文

,这都被认为是认为违反曹雪芹本意。实际上,我们的一些评论家,都是从概念出发,比如八股文,你们谁见过八股文?启功先生写过一本书《说八股文》,八股文有很多好处,八股文告诉你文章写多少多少层次,马上就可以点题。

你们在座的人可能没读过八股文,但是阅读过类似八股文的散文,比如《岳阳楼记》。从滕子京怎么请他写岳阳楼记,他写岳阳楼的春夏秋冬四个季节,最后引到人走到这个地步的时候,就是居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。这就是文章点题了。我们现在有些文章,开头看了好长时间还不知道说什么呢。

所以八股文有八股文的好处,八股文把上面四六句和下面四六句对偶,这个对偶训练你永远不能用同一种词汇来描写一种事物。假如说上面用“红”,下面就用跟红相对的“赤”,上面用“天”下面用“地”,训练你的双向思维。八股文培养了中国几千年的进士。所以八股文并不是当年说的“老太太裹脚布又臭又长”,不是,它只是一个思维方式的产物。所以启功他们给八股文平反过,但是影响不是特别大。

林黛玉说八股文好,那是历史上的一种真实的反映。再说,贾宝玉出家去参加科举考试之前,他已经想到了出家了。科举这只是个形式,是安慰他母亲,安慰抚养他的人、爱护他的人,最后他的结局还是出家了。

所以

我们不能从概念出发,而是真正去读《红楼梦》的文字。

像宋老师说的,他不喜欢后四十回,有很多人有这种观念。但是我觉得后四十回你仔细读一读,并不是像有些人说的狗尾续貂,假如没有后四十回,《红楼梦》绝对没有像现在这么让人读起来荡气回肠。后四十回的问题,我觉得还是胡适说的对,后四十回是不是曹雪芹的东西,应该找“内证”。所谓“内证”就是《红楼梦》中的人物、语言、叙事结构,前面后面要接茬儿。

王蒙先生说得非常好,别说是两个人写一个故事,就是一个人年老补年轻时候的作品,能不能补?也补不了。王蒙先生写的《青春万岁》,一派朝气蓬勃的精神状态,等他右派几十年平反回来以后,把这个社会看得这么透的时候,你再让他写一部青春的作品?写不出来。白先勇也是这样的作家,他也认为不可能这样。

学界有很多搞红学的人,并不是从文艺理论的角度、高度来评论《红楼梦》的内容,他们是从历史的角度、从其他的角度,抓住《红楼梦》一点一点的考证,却并没有把《红楼梦》真正的审美价值揭示出来。

作为版本来讲,庚辰本有庚辰本的价值,它对研究者来说是很重要的。但是对于大众阅读来说,我个人认为还是程乙本。

所以人民文学出版社把庚辰本替代程乙本,我觉得至少考虑得不是特别周全的。后来人民文学出版社副编审写了一篇文章发表在《光明日报》,认为他们出的版本是越来越精。我认为这个说法不对,只能说你出了不同的版本,而不能说越来越精,因为庚辰本并不能代替程乙本。

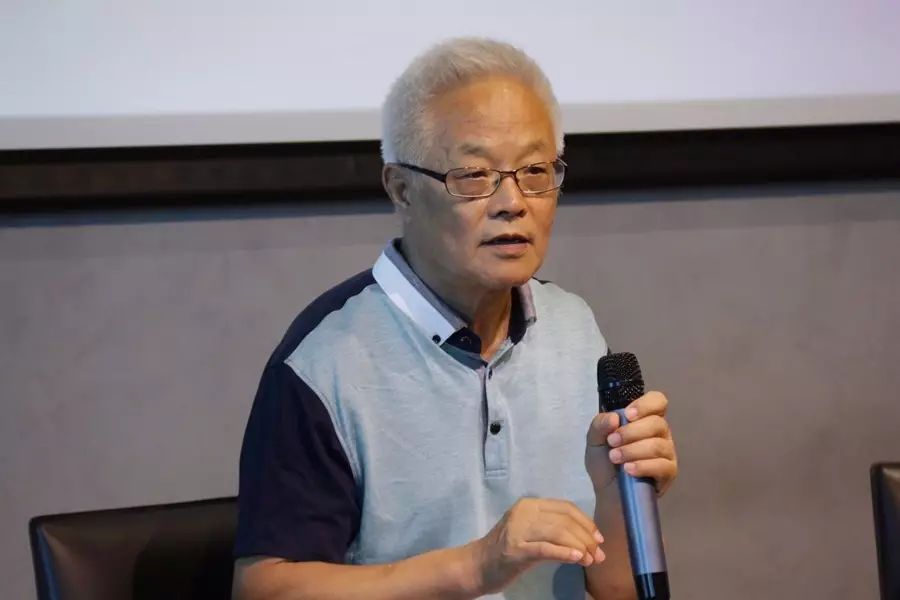

郑铁生。王萌拍摄

宋广波:

《红楼梦》这个话题是最不应该迷信权威的人。任何不同的观点可互相激荡,我们没有必要跟着非要跟着谁的观点走。人人都是红学家,人人都可以发表自己的观点,这是最重要的。

我跟郑老师认识很多年,没有必要掩饰我们之间的分歧。

我承认大众流行的《红楼梦》必须是一百二十回,必须是全本。

我们不能看一个十六回的甲戌本,也不能看一个四十回的己卯本,我们就是要看一百二十回,我承认对大众来说是这样子。

但是有一条

,我还是认为后四十回不是曹雪芹的原笔。

后四十回的作者和前八十回的作者不是一个人。前八十回我们应该叫做《石头记》,整本的应该叫《红楼梦》。《石头记》里每一个字、每一个词都是经典,是中华文化的经典,是艺术经典,而后四十回是叙述一个故事,前八十回有大量的诗词歌赋,后四十回几乎没有了。

我们可以举出很多的观点来说《红楼梦》不是补的也不是续的,它是一个整体。我们也可以举出很多观点来说后四十回就是伪续。

比如《红楼梦》的结局。接触过《红楼梦》的人就知道,《红楼梦》的第五十四回绝对是一个转折点,从五十四回以后就走向一步步衰了。我不同意有的人的观点,说《红楼梦》是讲由盛而衰的过程,我的观点是盛极而衰。

为什么这么说呢?《红楼梦》这个故事一开始就是说鼎盛已经到极点,它之前的兴盛都是虚写的,都是通过冷子兴的嘴说出来的,通过《红楼梦》主人公的来路来回顾、体现的。你看贾府的小姐像探春、像黛玉、像薛宝钗,有很多丫鬟,饮酒做诗,吃东西多讲究,那是富贵人家。但是王夫人还跟凤姐说,我虽然没有享受过大的富贵,但是比你们还是要强的。这要比现在的黛玉、薛宝钗、探春还要强,还用一句画龙点睛的话,咱不要比别人,就比你现在林妹妹的母亲,那当时是一个真是千金小姐的体统。也就是说,当时的富贵是在那个时代,但是这个富贵是通过别人说出来的。

贾府最盛的一件事就是元妃省亲。元妃省亲已经到顶了。元妃省亲这一年是一年,第二年又是一年,这一年发生了很多的故事。春天的时候贾宝玉和林黛玉的爱情由彼此的互相猜测,发展到了心心相印。后来贾宝玉对林黛玉有一个表白,说妹妹我知道你心里面只有我,我心里面为你也生了一场病。从那次以后他们之间开始相亲相爱,没有在里面互相猜忌,这是推进的故事,然后到秋天,就写了一年的故事。这一年的年底“宁国府除夕祭宗祠,荣国府元宵开夜宴”。

到了来年的春天已经是明显的下坡路了。来年的春天第一件事就是探春来理家,理家这件事情就是说让仆人来包下大观园,有管竹子的、有管池塘的等等,这已经是穷了。到了七十一回以后就明显穷了,为什么这样说呢?贾母每次吃饭的时候,各房像贾赦、贾政,还有宁国府的贾珍都要孝敬一道菜,贾母说,我早就说这话了,比不得从前,不要再这样做了。这已经是很穷了。

贾元春,八七版《红楼梦》剧照

我相信周汝昌先生的观点,《红楼梦》只有一百零八回,有的人也说过,《红楼梦》是一百一十回,而不是一百二十回。像贾府那样的人家,前面写了荣华富贵大喜,后面是大悲,衰到极点。衰到什么极点呢?就是贾宝玉沦落到打更,吃饭要喝凉的粥,还吃不饱。贾府里面很多的小姐,甚至是丫鬟都卖身为奴,为妓,又跟前面形成了一个鲜明的对照。

再说到王熙凤,《红楼梦》最重要的是两个人物,一个是贾宝玉,再一个是王熙凤。因为贾宝玉的线是代表了爱情的线,王熙凤的线就代表了从盛到衰的线。前八十回王熙凤是很贪婪的,为了给别人做事,一开始她就索贿三千两银子,而且她放高利贷,她有很多很多的钱。

为了把尤二姐治死,她让张华出来打官司,告贾琏,像这样的罪名难道不应该休吗?她肯定应该被休掉,而且她肯定会败得一无所有。前面很富贵,后面一无所有,打这么一个前后对比的效果。前面的人物和后面的人物都有对应的,所以我是说什么都不能把后四十回和前八十回对比。

张爱玲说人生有几恨:一恨鲥鱼多刺,二恨海棠无香,三恨《红楼梦》未完。《红楼梦》没有写完,后面根本不是曹雪芹写的。

王熙凤,八七版《红楼梦》剧照

6.

港台、海外汉学家有着怎样的红学观?

宋广波:

《红楼梦》研究是属于世界的学术,不同地区和国家的学者都会对它的一些基本的问题作出一些回答。在1950年代,香港的新亚书院做了一个《红楼梦》的研究组,包括在《红楼梦》研究界非常有成就的法国的陈庆浩先生,在台湾的王三庆先生等。

香港和台湾,在1950—1970年代没有政治运动,《红楼梦》研究是不受非学术的因素干扰的。但是有一个情况,当时台湾才几百万人,香港也没有像现在人那么多。他们不会把大量的精力投入到校注不同的版本、新的版本。

庚辰本是1955年在大陆就有排印版,大陆有了这个版以后,台湾立马翻印。翻印之后它卖不出去,1961年胡适先生印甲戌本的时候,找那个书局帮忙,问他们承印吗?那个书局不干,说我翻印了庚辰本没有人买。但是这个书局就没有想到,甲戌本刚开始影印了500本——胡适先生可能当时也认为会卖不出去,但是打了广告——在港台两地来发售,一打出广告立刻抢购一空。那个书局反而吃了大亏。

郑铁生:

我再补充说几句。胡适从1927年推行程乙本以后,在大陆和台湾、香港凡是华人集中的地区都使这个程乙本。所以胡适曾经自豪地说,说程乙本一直是华语世界里面唯一的《红楼梦》标准本。

1982年以庚辰本为底的新校注本第一次被台湾引进以后,台湾的《红楼梦》作者才出现了两个名字,过去台湾版的《红楼梦》都是作者曹雪芹,但是1982年以后,就变成了曹雪芹和高鹗。

我认为《红楼梦》的作者只有曹雪芹。但是他死之前,前八十回是校对过的,后四十回没有校对过,因此遗留下来很多前后不一致的地方,但不影响作品的完整性。曹雪芹并没有写下他自己的创作历程,所以有人提出了好多的疑问。另外,这么长达几百万字的作品,对一个作家来说前后不一致非常正常,不应该成为我们后来有些学者抓住一点,把整个作品否定了。

那些活得年龄大的,比如托尔斯泰,他怎么写的、怎么改的,把整个创作过程都记录下来了。托尔斯泰原来特别讨厌《复活》里面的玛斯洛娃,她是个堕落的女人。因为她浪荡,所以他写她拿围巾围住头部以后,有一丝头发故意耷拉下来,这丝头发的位置,从原来一点一点往上移动。他后来同情玛斯洛娃,因为玛斯洛娃的堕落悲惨是社会造成的,而不是她个人的品质造成的。他把整个过程修改了,这个人物的肖像改了二十多遍,如果他要是早死的话,他不留下这些,我们就会有很多疑问。

当然这是我个人的观点。宋老师是学界的青年才俊,我读了宋老师的著作,他写过很多的文章。但是我们俩的观点并不一致,这既不影响我们对《红楼梦》的看法,也不影响我们给大家的介绍。希望我们这些不同的看法都能引起大家思维的活跃。

宋广波。王萌拍摄

7.

为什么说“人人都是红学家”?

宋广波:

“人人都是红学家”,这话是我说的,我现在来回应一下。

《红楼梦》是小说不假,但是《红楼梦》更是文化,没有一部小说像《红楼梦》一样能把中华的文化那么出神入化地、那么完美地用一部小说来体现出来。如果用文化来说《红楼梦》,我认为比小说更加合适。

中国文化是博大精深的,《红楼梦》也是博大精深的。自从有了《红楼梦》以来,研究《红楼梦》的人有王国维、胡适,其他的还有一些大家。也有一些通过研究《红楼梦》成为大家的人,比如说俞平伯、周汝昌。但是有哪一个大家敢说我对《红楼梦》的研究就完全是符合曹雪芹原意的?这是第一。

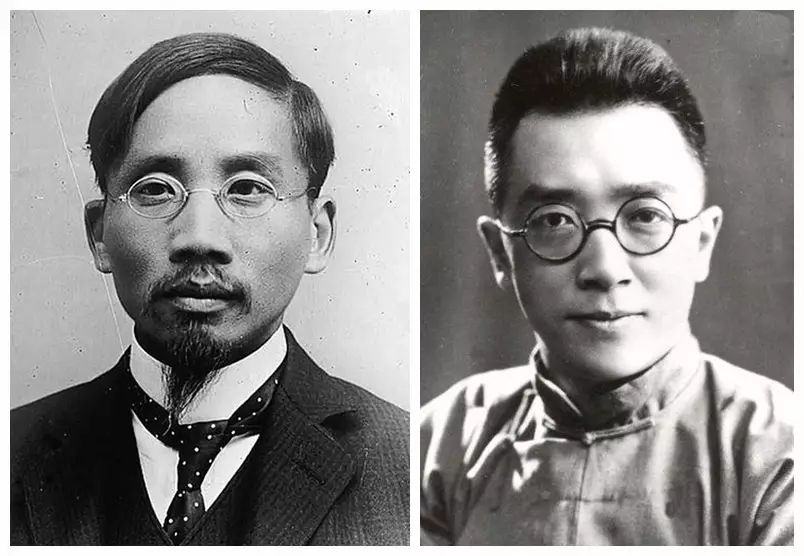

第二,不同的专家之间往往观点是针锋相对的,往往是不统一的,比如说蔡元培跟胡适,蔡元培是索隐派的代表人,胡适是反对索隐派的人。考证作者固然很重要,但是你考证小说的情节也很重要啊。

读《红楼梦》,任何人都不敢说我把《红楼梦》读明白了、读透了,

就是有不同的观点。每个人的处事、背景、年龄不同,比如你二十几岁读《红楼梦》是这样的看法,四十几岁读又是那样的看法,六十几岁又有不同的看法。

《红楼梦》就是有这样丰富的内涵,就是这么广、这么大,让我们回味无穷。所以说

读《红楼梦》读自己的,其他的所有专家的研究作为你的参考,不要跟着别人走

,这是我的看法。

蔡元培和胡适

8.

为什么至今没有超越87版的《红楼梦》电视剧?

郑铁生:

今年是纪念87版的《红楼梦》电视连续剧30周年,87版电视连续剧确实是有过人之处,特别是它的音乐创作,一部新的《红楼梦》要想超越它,首先在音乐上面要有天才,这是第一。

第二,87版的演员基本符合人们心目中的形象,比如林黛玉、贾宝玉、王熙凤,演员本身选择的形象就符合老百姓的欣赏口味。第三,这部电视连续剧完整地把《红楼梦》故事形象地传达给人们。但刚刚拍出来的时候,专家们并不看好,为什么?这部电视连续剧只是把故事讲出来,但是并没有把《红楼梦》的丰富的底蕴、伟大的思想传递出来。另外就是有人批评它,你说后四十回不好,但后四十回流行了二三百年了,你现在自己新编了一个后四十回,形成了这部电视连续剧,这是狗尾续貂了。

但是过了这么多年,87版不但没有降低它的威望,反而越来越升高了。新版《红楼梦》本该拍得比87版的更好,它要严格地按照一百二十回拍,但是它违背了很多原则:第一,选演员的时候,是谁给钱多请谁,所以林黛玉选了一个胖嘟嘟的小女孩,这个形象跟《红楼梦》的形象完全不一样,一播出来人们对林黛玉的形象就不满意。据说是因为背后有大量的资金,你不让她演不给你这个资金。

另外,87版当时聚集很多学者,民俗学者、建筑学者,各方面中国优秀的学者都集中起来了。王扶林先生他都听取了这些学者对《红楼梦》的意见,因此这一部拍得非常好。新版那些编剧连《红楼梦》都没有看清楚,他写的剧本和原著都是矛盾的,就稀里糊涂拍出来了。这种现象就表明了我们的悲哀,从1987年到现在,没有拍出更好的来,人们只好歌颂、纪念87版。

为什么会这样呢?这说明中国本身的文艺理论基础非常薄弱,搞创作的人看不起理论,不是捧臭脚就是打棍子,文艺理论不能给创作者提供指导。

中国这么多理论家,这么多评论家,为什么不能把更好的东西推给人民大众来欣赏呢?这

和中国的文史理论上不去有关系。我们50年代跟着苏联跑,浪漫主义加革命现实主义,浪漫主义一举例子,古代作品就是《窦娥冤》,前半截是现实主义,后来天上六月下雪,那是浪漫主义;现代作品就是《白毛女》,前面是现实主义,后面是浪漫主义。简单地用理论来套文学作品。改革开放以后,这些东西就淡化了,大量地引进西方的新的东西。

国门打开的时候,国外一百多年的东西,一下子拥堵了过来。翻译界和理论界翻译的东西,也许弄不清哪些是爷爷辈的,哪些是孙子辈的,有的时候把孙子辈的翻进来了,过一会儿又把爷爷辈的翻进来了。理不清国外理论的发展脉络,哪些是有用的,哪些是没用的,哪些可以跟中国结合,哪些是结合不了的。

在80年代,在改革开放那个年代,中国出现了很多理论学的著作。中国社科院文学研究所的一个所长叫刘再复,他出过一本书《性格组合论》,谈到人性的变化。他举了俄罗斯的一个例子,有一个苏联的女红军,跟着她的小分队押送德国俘虏,结果遇到了敌人的突袭后,别人都作战牺牲了,就剩她押送这个德国军官。

他们走过一个孤岛的时候,被大风浪把船弄坏了,这个孤岛上就剩下一个男人、一个女人,这个男人和女人共同抵抗恶劣的生存环境,在孤岛上生存下来。这时候两个人互相吸引了。后来,两个人看到远远的轮船来了,高兴得不行,可当轮船越来越近的时候发现才发现这是德国军官的船,跟红军没有关系,所以这个红军女战士一步步往后退,掏出手枪,在德国俘虏身后开了一枪。这是第13颗子弹,记录她打死的敌人第13颗子弹。

这个描写的是什么?就是人的共性,人性的变化和人在复杂的环境下的变化。他就曾经解释这部作品,就说人性在不同的环境下是不同的表现的。人性的东西很多恶劣和优性跟他所处的特定的环境是有关系的,要写出人性深层的东西。而中国的文学理论很苍白。

所以我是在这个角度觉得,国内红学界现在研究的东西,不能说没有好的东西,而是和这样一部作品和这个时代所赋予我们的使命,我觉得不相符。

八七版《红楼梦》剧照

9.

《红楼梦》适合所有年龄段的人吗?

宋广波:

其实我个人认为有喜欢《红楼梦》的,有喜欢《水浒传》的,有喜欢《三国演义》的。这根据个人喜好,有的人就特别喜欢武侠小说。胡适先生说,武侠小说写的是很下流的东西,他说了这个观点以后,香港、台湾的报纸把他骂得一塌糊涂,特别是写武侠小说的人。

我觉得完全是根据自己个人的习惯来的,我上初中的时候,我的一个语文老师,他能背《林海雪原》,《三国》也滚瓜烂熟,他说我就是读不下去《红楼梦》去,一打开书就是二奶奶、三姑娘,老婆舌头,太没意思了。这是一个自己喜好的问题。没有必要刻意非得读。

现在还有一个说法叫“少不读胡适,老不读鲁迅”。其实这种说法是最没道理的,什么都应该读,我们《水浒传》也读,《聊斋》也读,鲁迅也读,胡适也读,

《红楼梦》只要你喜欢就读,你看不下去就不读。

但我个人的感想是,

你要是想了解中国文化的话,《红楼梦》是一个非常好的一个方式。

我们中国人对莎翁的戏剧,对托尔斯泰的《战争与和平》,对巴尔扎克的小说都是耳熟能详的,也有很多很好的译本。

但反过来

为什么外国人对我们的《红楼梦》那么陌生?

其实他们很讨厌林黛玉,觉得贾宝玉太费劲了,直接对林黛玉说“我爱你”就够了,干吗互相试探,还对林黛玉那么的体贴?为了给林黛玉报个信,让晴雯去林姑娘那里看她在那里做什么,晴雯说白眉赤眼的我去了怎么说,要么取一下东西,要么送一下东西。贾宝玉说,你去送两块手帕过去吧。晴雯就说你送两块旧手帕,林姑娘又恼了怎么办?贾宝玉说不用管,你去了以后林姑娘绝对不恼。

去了以后林黛玉已经睡下了,说干吗啊?晴雯说二爷让我送两块手帕过来。黛玉就说,这肯定是上好的,我这儿不需要,你叫二爷送给别人吧。晴雯说,不是最好的,是家常用的。林黛玉仔细一想就悟出宝玉的意思来了,就是我挨打以后,现在已经好多了,让你放心。因为就在之前,林黛玉匆匆忙忙从贾宝玉的房间后门出去的,两只眼睛哭得像桃,她怕王熙凤奚落她,话没有说完就跑掉了。

表赠私物,就是贾宝玉挨打的原因。礼教之下,最忌讳就是青年男女互送私物。林黛玉悟出宝玉的心意后,就在帕上写了情诗。中国人表达感情的方式跟西方人是不一样的,西方人就是“林姑娘,我爱你”,就好了。看看当时中国青年男女恋爱何等含蓄,何等曲折!

《红楼梦》还有一回就是贾母带着贾府的太太、少奶奶、小姐还有刘姥姥游大观园的时候,说起窗纱的时候,说道一种叫“软烟罗”的纱,这是中国历史文化的一个部分。但是外国人根本不懂这个,这是文化的隔阂和差异的问题。在中西文化交流方面,我们做的更多的是输入,做的少的是输出。今后我们要把《红楼梦》的翻译工作做的更好些,以便外国人能够感受我们中国文化的魅力。

其实文化都是相通的,只要是人,都有共同的情感。