淘大花园,建于1981年,有4896套住宅,共两万多名住户。在非典肆虐之前,这里只是香港的一个普通住宅小区。

2003年3月14和19日,一个携带非典病毒的33岁男子,两次到淘大花园E座某户探访自己的弟弟。在弟弟家中,他因为非典造成的腹泻使用了洗手间,把携带病毒的粪便冲入马桶。

非典病毒顺着水流进入大楼的污水管道,大部分排向城市管网,但仍有少部分附着在污水管道内壁。

同样在E座,其他几个住户的洗手间地漏里,正向外吹出阵阵微风。他们曾向大厦管理处投诉,说自家洗手间里散发臭味,但显然还没得到妥善处理。

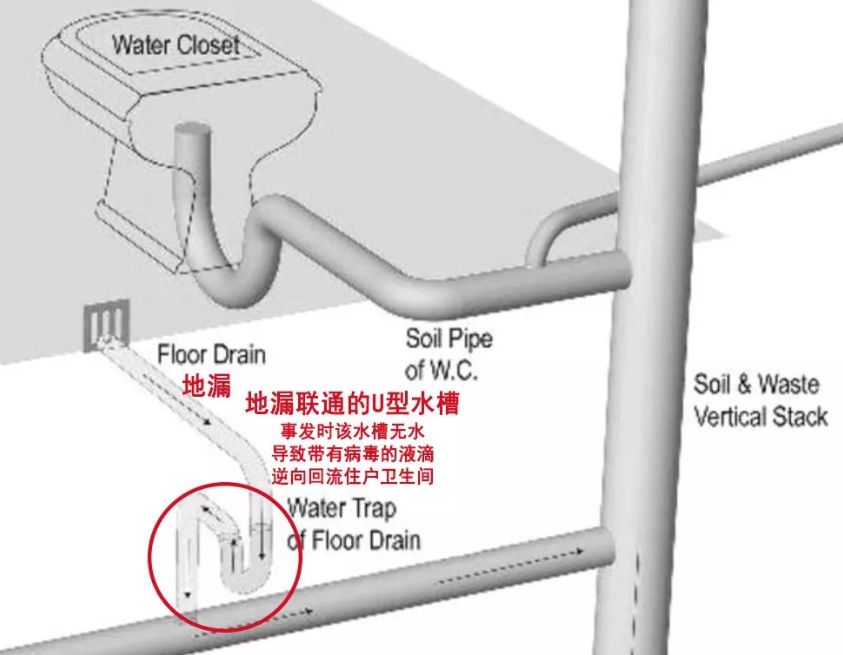

洗手间地漏与污水管道,正常情况下应该被一段U型水槽隔开。U形聚水器里存贮的这些水,能够防止污水管中的异味、昆虫和污水液滴,逆向回到洗手间里。

但是,大多数家庭只会在洗手间中拖地,轻易不会洒水清洗地面。因此,流向地漏的水经常不够。在那个时刻,不少E座洗手间地漏的U形水槽里,已经干涸没水了。

卫生间U形水槽示意图(图片来源:The SARS epidemic in Hong Kong: what lessons have we learned? Lee Shiu Hung, MD FFCM

)

就这样,附着在污水管内壁的非典病毒,寄身于细小的液滴里,随着这阵微风,逆行飞回了这些住户的洗手间。住户吸入这些带有病毒的液滴,不幸感染非典病毒。

更加不巧的是,3月21日黄昏开始,为了修补冲厕水管的破损,淘大花园E座暂停冲厕用水供应16小时。

马桶断水后,污水管道内粪便等污物的流动减慢,带有病毒的液滴更加容易凝聚和飞散。住户也不得不用水桶冲厕,溅起更多液滴,让空气中的病毒浓度进一步加大。

带毒液滴的旅程还没有结束。

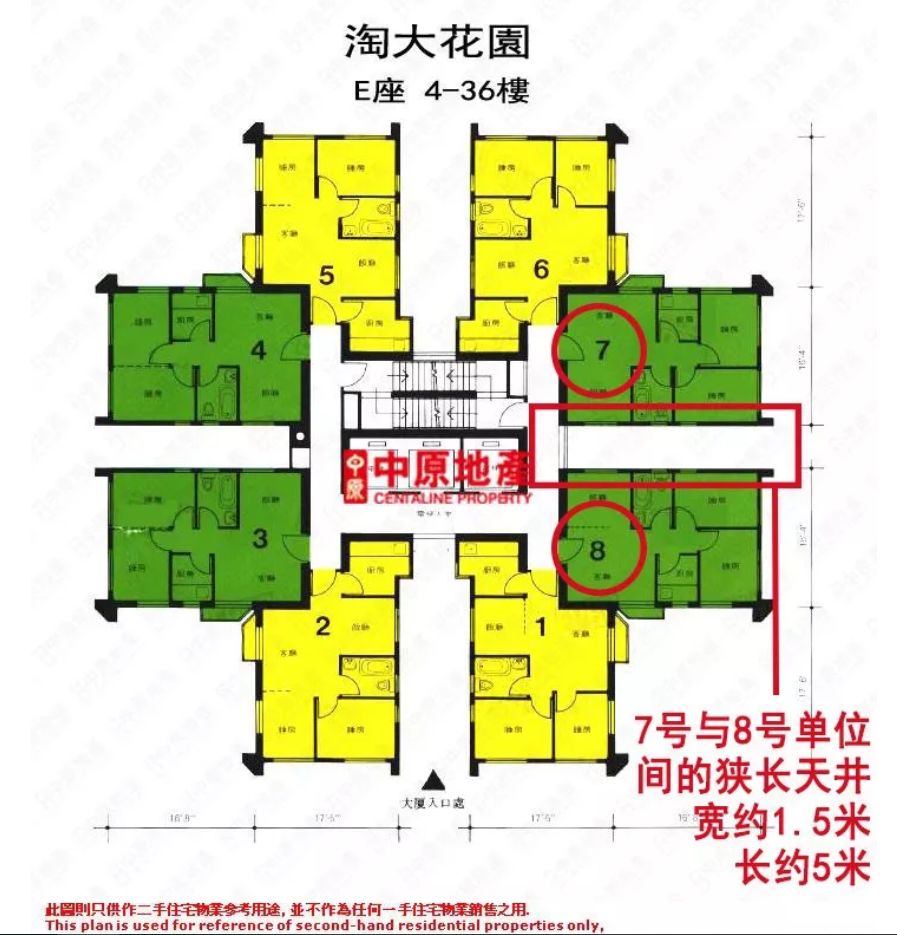

它们在空气中飞散,其中一部分又被洗手间换气扇吹入了E座7号与8号单位之间的狭长天井里。

红框中所示,就是阻拦病毒飘散的天井(图片来源:香港中原地产网站

)

这段三面包围的天井,通向外界的出口只有约1.5米宽,却有至少5米长,与外界空气交换不畅。类似的狭长天井,在香港同时期的住宅楼中非常普遍。

更糟糕的是,E座和F座两栋大楼之间的距离也很小,加上当地盛行的东南偏东风,导致两座大楼间产生每秒约3-5米的快速气流,急速掠过两楼之间,形成一堵无形的风墙。

这道风墙恰好阻拦了天井与外界的唯一出口,使得天井内空气的横向流动更加缓慢。换句话说,病毒被困在天井中,不得不寻找其他出路。

横向流动被阻挡,带毒液滴只能随着气流向上移动,在到达顶楼之前,其中部分又被楼上的换气扇吸走,进入另一个住户的洗手间。还有一些液滴,附着在天井内的墙壁内侧,等待着下一趟由下而上的顺风车。

就这样,来自一个腹泻病人的非典病毒,经过马桶-污水管-地漏-换气扇-天井之间的层层交换,最终传染了其他住户。

其他不幸染病的住户,同样产生了腹泻症状。他们排向马桶的粪便,也加入了这个魔鬼般的循环中。

住在E座的邻居们,哪怕已知疫情凶险而选择闭门不出,也会在浑然不觉中染病。

在极短的时间内,E座住户感染非典的人数飞速上涨。2003年3月26日,香港特区政府卫生署宣布,淘大花园E座有5个家庭共7人感染非典,两天后这一数字就飙升至63人。

被困在极度恐慌中的淘大花园住户,哪怕业主委员会出面组织,每天进行两次全面消毒,每次花费十几万元,情况也毫无改善。

淘大花园业主叶兴国曾对媒体说,那段时间里,小区内气氛非常严峻,居民们无事不会外出,偶尔碰面都自动相隔很远,只用哀伤的眼神打招呼。

他与邻居到附近商场饮茶,一摘下口罩,邻桌客人立即买单离开。

淘大花园楼下的牛头角路,平常是一条人车密集的主干道,在非典时期从街头到街尾都没有行人,社区楼下的淘大商场更是空无一人。

在当时的香港人眼里,这里近乎一座“死城”。

3月31日,淘大花园感染人数已经达到213人。

这段可怕的循环链条,直到这一天才被斩断。香港政府在当天宣布,对淘大花园E座实行封楼隔离,全体仍在家中的住户被集中迁往在香港西贡麦理浩夫人度假村设置的郊外隔离营。

藏在背后的病因,直到5月16日才随着世界卫生组织的报告而公之于众。

即便并非所有淘大花园中的非典病人,都因为洗手间里的液滴而感染,但根据香港卫生署的事后调查,淘大花园的感染者中,只有4%曾接触过其他非典病人。同时,除了发烧、发冷和呼吸急促等非典的典型症状,其中有约66%的个案出现了腹泻症状。

最终,淘大花园中共出现了329例非典感染者,其中42人死亡。仅仅最早发生疫情的E座,就占到全部病人的41%,以及死者中的过半数。

而包围狭长天井的E座7号和8号单位住户,承受了最惨痛的代价。在73%的8号单位和42%的7号单位中,都有住户感染了非典。

惨遭非典侵袭后,淘大花园的业主们,除了要承受亲朋患病甚至离世的悲剧,还迅速遭遇了巨大的财产损失。

2003年3月到12月,淘大花园共有160宗二手房成交,其中有139宗总价低于100万港元,4宗低于60万港元,最大跌幅超过腰斩。O座的一套“凶宅”,在2003年5月以50万港元的最低价售出。这位胆气惊人的业主,在持有14年后,以300万港元的总价出手,净赚5倍。