本世纪之前,中国的钢铁产量还在一亿吨及以下徘徊,国际铁矿石巨头与钢铁企业的关系是

“

国际范儿

”

的供应链协同模式,也就是长协定价模式。这种成熟的定价模式源自日本。上世纪中叶,日本企业赢得在国际铁矿石市场的主导权,遂借鉴本国供应链协同模式,与铁矿石巨头协商形成

“

定量不定价

”

的长协模式,买卖双方签订

10

年

~20

年的供应量协议,价格每年一定。当接力棒传到中国以后,情形发生了改变。由于中国钢铁产能的高速增长,铁矿石在相当长时间内供不应求,导致长协价连年暴涨。最初中国钢企是跟随日韩的长协价格走,后中国

钢铁工业协会委托宝钢代表中国钢企参与到长协谈判,

但一直未能建树。

2010

年中国拒绝了三大矿山协定的长协价,铁矿石长协价模式至此退出历史舞台,转为季度以至最终月度以指数挂钩的定价模式。至此,铁矿石定价模式正是进入市场定价的新时代。

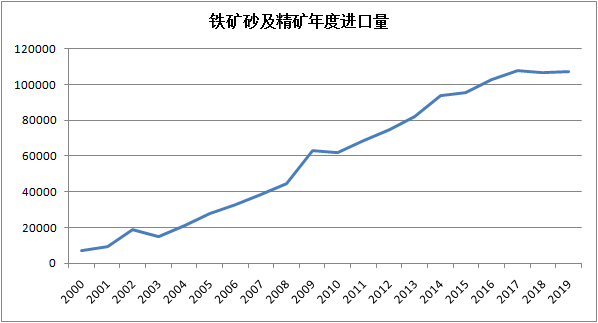

本世纪的二十年,是中国钢铁工业高速发展的

“

黄金二十年

”

。从

2000

年到

2019

年,中国的粗钢产量从

1.3

亿吨到

9.8

亿吨,净增长

8.5

亿吨,增长

6.5

倍;同期,进口铁矿石也从

0.7

亿吨,一路增长到

10.7

亿吨,净增

10

亿吨,增长

14

倍。毫不夸张地讲,

中国钢铁行业的黄金二十年,同样造就了国际铁矿石行业的黄金二十年

;从另一个层面讲,也正是由于国际铁矿石行业的充足供应,才有中国钢铁工业稳定的供应链保障。

中国的钢铁行业和铁矿石行业(包括国内、国际)是唇齿相依,互相成就的

。

但双方的矛盾却是越积越重

。长协价期间,三大矿山定价连年上涨丝毫不给庞大的中国钢铁行业留存颜面。市场定价后,三大矿山借以普氏之手继续维持铁矿石定价权。过去的二十年,中国的钢铁行业一直在谋求化被动为主动。这也成了整个钢铁行业必争的一口气。追本溯源,双方的矛盾来自于产业链利润分配的控制权上。

作为加工型工业,钢铁企业的利润本质就是加工费,而超额利润的来源,则是钢材与原材料的价格差。

处于产业链核心地位的钢铁行业,是断不会满足只赚取加工费的。

扩大钢材与原材料的剪刀差,赢得超额利润,才是钢企孜孜以求的目标

。钢企希望的铁矿石,是满足供应、价格合理、温情脉脉的绅士。而实际上,铁矿石是虎视眈眈的野蛮人、市场的食利者。本世纪前十年,铁矿石在钢铁市场中一直处于主导地位,通过连年蚕食中国钢铁工业高速发展的红利,赚的盆满沟平。

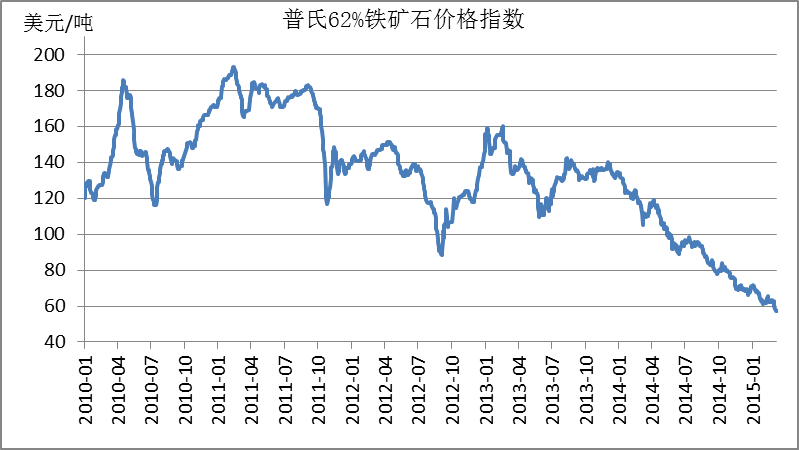

2010

年以后,铁矿石江河日下,就在钢铁企业以为铁矿石从此退出强敌之列时,

2016

年与

2019

年铁矿石卷土重来,两次强势上涨,时间均超过半年。二者的江湖恩怨又浮出水面。铁矿石重新成为行业的焦点。

整个钢铁产业链的中心是钢铁生产企业,产业各端的利润源头也来自钢铁生产企业,如同太阳的光普照太阳系一般。

产业链各端所获取的利润本质上是钢铁企业利润在产业链平均化的结果。行业平均利润化是一个动态的过程,衍生出钢铁行业交错缠绕的景气周期和季节性行情。

中国的钢铁行业大体属于充分竞争的行业,这种竞争格局全面提升了中国钢铁企业的经营能力。这个市场化进程,是在强大的计划经济基础上发展而来,其中铁矿石在其中起到了非常重要的作用。在中国钢铁市场各要素中,铁矿石是唯一一个无法被

“

计划

”

的商品,张扬而野蛮的铁矿石带给中国钢铁行业的市场化冲击是史无前例的。这也可以解释在中国的大宗行业中,为什么钢铁是市场化程度最高的行业。而由此形成的钢铁市场中

“

钢企

—

铁矿石

”

二元对立关系,构成了市场博弈的主线。

钢铁企业利润形成的

“

扩张

—

收缩

”

利润周期,吸引其他行业周期围绕这一轨迹公转。所有产业链协同共振的结果,最终形成拥有典型行业特征的景气周期。从这个意义上讲,钢铁行业的景气周期,并非完全由钢铁企业主导,而是包含整个钢铁产业链的全息场

。所以在研究其它行业景气周期的时候,一定要以钢铁企业为核心;而研究钢铁企业景气周期的时候,要充分考虑整个产业链的特征。

由于铁矿石在钢铁企业成本项中所占的比例在

40%

左右,这个比例在不同区域的钢企中是有差异的,比例大小就是企业成本竞争力所在

。由于成本权重足够大,所以钢铁企业感受到的铁矿价格压力是直接显性的。而由于固定资产折旧费通常构成铁矿山成本的主项,铁矿石价格对于铁矿山利润边际的影响就比钢企小多了。

在市场博弈中,钢企看重的是铁矿石价格,而矿山关注的是钢企利润

。算笔账:在钢材价格不变的前提下,铁矿石采购价格每降低

100

元

/

吨,每吨钢直接增效就达

160

元(概算)。而通常认为,钢铁企业的合理利润区间是以

300

元为中轴。假设年度铁矿石平均价格比上年度上涨或者下跌

10

个美金,对应到

1000

万吨规模的钢企,直接降本增效就是

10

亿级别规模。即使对于财大气粗的钢铁企业来讲,这也是个非常惊人的数字。过去二十年,凡是经营能力强的企业,创利能力也强,钢企降本增效的第一要务就是降低铁矿石采购成本,努力保持和扩大铁矿石与钢材的剪刀差。

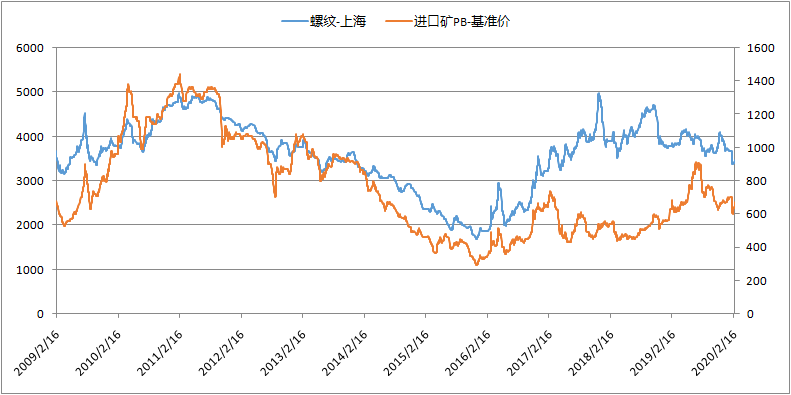

2016

年以来的钢材走势与铁矿石走势形成的剪刀差是非常显效的,这段时间,也是钢铁企业盈利最好的时期之一。其中,

2018

年钢铁行业总利润为

4704

亿元,利润率

6.93%

,均创历史最好水平

。

前面讲过,钢铁行业利润平均化的过程,是产业链各端形成周期的第一推动力。这里不讨论更大的行业周期,而是聚焦于跨年度的景气周期和每一个年度内的季节性周期。景气周期,指一个行业从

复苏期

、

繁荣期

、

滞胀期

到

衰退期

的过程。钢铁行业的景气周期

大约介于宏观的基钦周期和朱格拉周期之间

。我们对中国钢铁行业景气周期的研究表明,

行业每一次上行期基本是三年左右,与基钦周期大致相仿;

而下行期却没有特定的规律。从另一个研究中得出的结论是,钢材表观需求量与货币增量高度正相关。这也充分印证了,

中国的钢铁产业发展的主驱动力还是来自基建、房地产等行业的投资拉动。大约这也是中国钢铁行业独特的发展路径依赖。

铁矿石属于采掘业,是一个更多依赖自然禀赋和资本支撑的行业。一个大型矿山的勘探和达产周期一般要数十年。表现出来的行业大周期就比钢铁行业的周期要长,我把它比喻成跑外道的选手。由于两个行业在周期上的差异,铁矿石行业表现出来的上升或者下降周期就常常与中国的钢铁景气周期错位。几乎每一次中国钢铁行业的复苏,都会带动国际范围内的

“

开矿热

”

;而投资的矿山经常未到产出期便遭遇钢铁市场衰退期,造成许多项目中途搁浅甚至破产;另一方面,在钢铁行业衰退期由于矿山投资的停滞,又会在钢铁市场复苏期造成长时间供不应求的局面。(矿山投资失败的案例不胜枚举,其中就包括五矿、中铝这样的央企。原因就是决策者没有深入研究行业景气周期规律,从而造成决策重大失误)。由于铁矿石增产是一个相对长周期的事情,在整个产业链中,

铁矿石是真正的计划型经济

;突然增加的需求无法满足,必然会造成价格的暴涨;如果叠加钢铁复苏周期,二者互相助力,一路会把整个产业链各商品价格全部拉高。

这就是所谓的行业

“

成本支撑

—

需求拉动

”

黄金发展期

。

2002—2008

年就是典型的这样的周期。同样,

2012

年以后,铁矿石行业又紧随钢铁市场步伐,共振形成

“

需求坍塌

—

成本下移

”

的衰退期。

为什么铁矿石价格会出现暴涨暴跌?行业周期错配是最主要的原因。

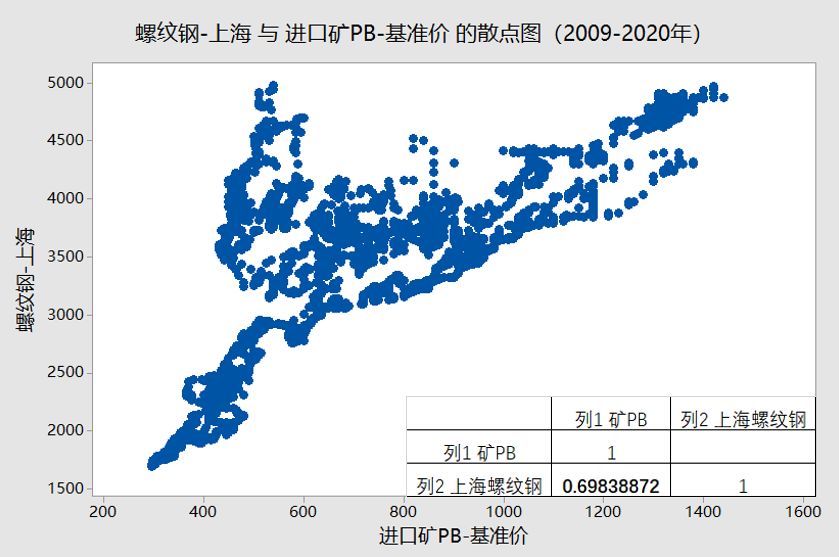

随着中国钢铁产能进入顶部区域,国际钢铁产能也阶段性触顶。前期投资的铁矿山也基本进入稳定的产出期。世界范围内铁矿石供需进入一个供略大于需的平衡期

。这就是为什么

2016

年以来,中国钢铁行业进入复苏期,但同期铁矿石并没有出现明显的供求紧张局面(其中也有废钢比大幅度增加的原因)。由于中国钢铁市场存在明显的季节性周期,铁矿石季节性周期也随之形成,两个周期交错缠绕,既有一致性走势,也有差异化行情。我们的研究成果显示,螺纹钢和铁矿石价格的相关系数为

0.698

,呈现弱相关。既相关,又不高度相关,

二者经常走出价差惊人的

“

背离

—

回归

”

周期;这为铁矿石现货市场、期货投资以及各种套利行为提供了广阔的市场空间

。无论是铁矿石的现货还是期货,总是能够吸引大量资金参与,彰显了铁矿石市场的魅力。

魔鬼藏在细节里,市场机会藏在波动率里。波动率与选择的观察周期有关。而观察周期要与交易周期匹配。

先看景气周期

:这里选择

2009

年到

2019

年的十一年间作为黑色产业一个完整的景气周期来观察,这个周期包含完整的复苏、繁荣、滞涨、衰退四个周期。

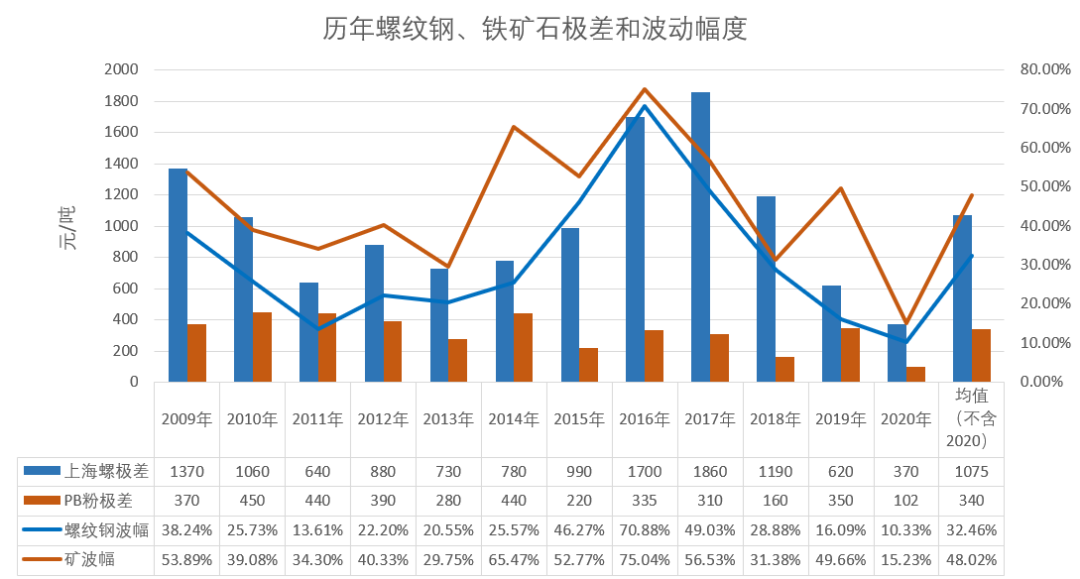

这里以每一个自然年度铁矿石市场最高价与最低价的价格极差为年度波动率观察指标之一

,从中可以发现三个特点:

1

、铁矿石的年度极差平均大于螺纹钢极差,铁矿石是

45.29%

,螺纹钢是

30.61%

;

2

、每一个年度的铁矿石极差都大于螺纹钢,概率

100%

;

3

、二者的极差都呈现明显的周期特征,走势基本一致。从以上的三个特征可以得出如下结论:在过去一个完整的景气周期中,

铁矿石的波动率和投机度均高于钢材

。

2020

年至今,铁矿石价差只有

10%

,按照本周期最低极差(

2011

年)

34%,

最高极差(

2016

年)

75%

,平均极差

48 %

;则可以初步推算,

2020

年铁矿石的仍然存在最少

30%

价格极差的波动机会

。

如果方向把握准确,无论是现货还是期货交易,以波动率为参考,定会有非常好的交易机会

。

再看季节性波动率:

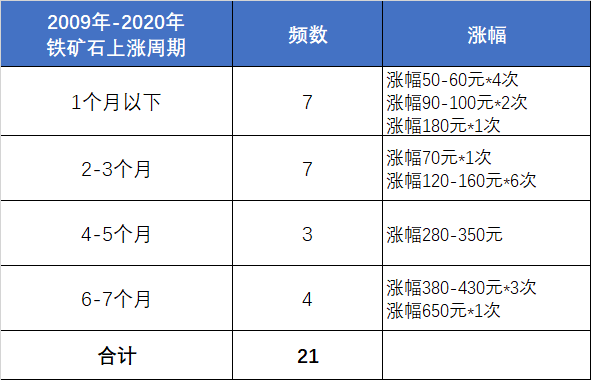

这只是我们研究基本面算法的一个角度。鉴于保密原因也鉴于篇幅所限,本文不做过多描述,仅举一个角度,以期带给大家启发。我们把

2009

年到

2019

年铁矿石上涨周期按照月度分为

4

组,找出各组分布的次数,从中可以发现,铁矿石上涨在

3

个月以下出现的机会是

14

次,概率为

67%

;而超过半年以上的有

4

次,概率

19%

。

我特别把上涨6个月以上的四次机会做了分析,分别出现在

2009~2010

、

2010~2011

、

2016~2017

、

2018~2019

四个跨年度周期里。其中从

2

季度启动到次年一季度结束的占

3

次;从

4

季度末到次年

6

月份的

1

次。

这四次长周期的上涨行情,均包含了

“

元旦

—

春节

”

这一时间段

。这个结论是有些令人意外的。因为,冬季通常是钢铁市场的淡季,而且过去的几年还叠加了秋冬季限产,应该说是铁矿石需求的淡季。那就说明如果铁矿石供给出现减量,叠加钢企高利润情形下的追产,铁矿石的上涨长度是非常值得期待的。又认真回顾了去年铁矿石的价格走势,从

11

月初发动上涨行情,一直到

2

月

22

日均保持上涨态势;而价格下跌是从

23

号才开始,非常巧合,那一天也是武汉封城的日子。结合去年四季度钢铁市场亮眼的走势,以及钢铁及铁矿石供需面良好的判断,

这次的疫情,极有可能阻断了一次铁矿石的牛市行情

。那么被阻断的行情,在疫情之后会如何演绎呢?非常值得期待。

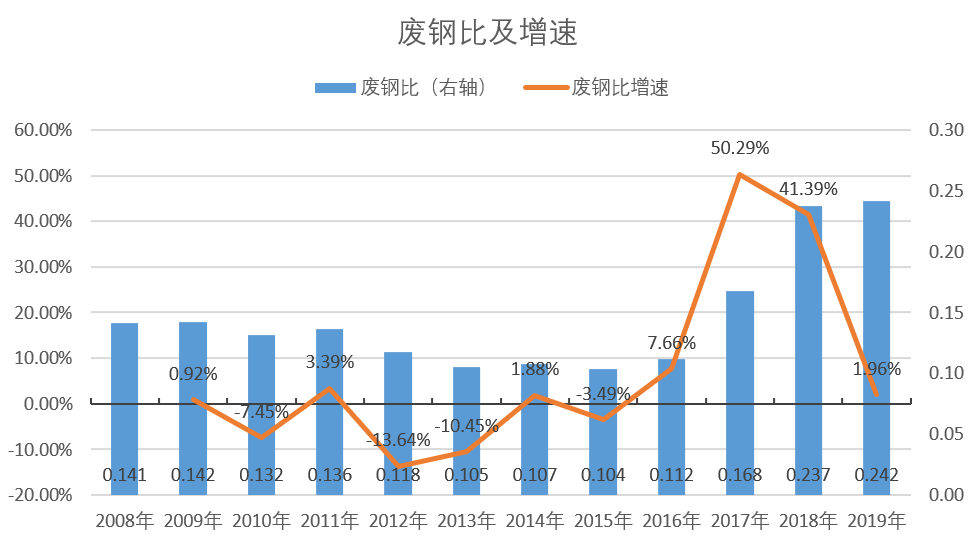

如同自然界一样,市场中也有天敌,比如,废钢就是铁矿石的天敌。二者在贡献铁元素的价值方面是等同的。废钢在全世界范围内,广泛应用在于电炉钢。在中国,由于短流程占比不到

10

%

,废钢的价值一直没有显现。从

2016

年开始,中国的钢铁企业天才般地将长流程改造,加大了高炉环节的废钢使用量。先是福建系,然后民企,最后全行业,在短短的几年时间里,废钢比从

15 %

左右增加到

25%

。一举改变了废钢在钢铁行业中的地位。

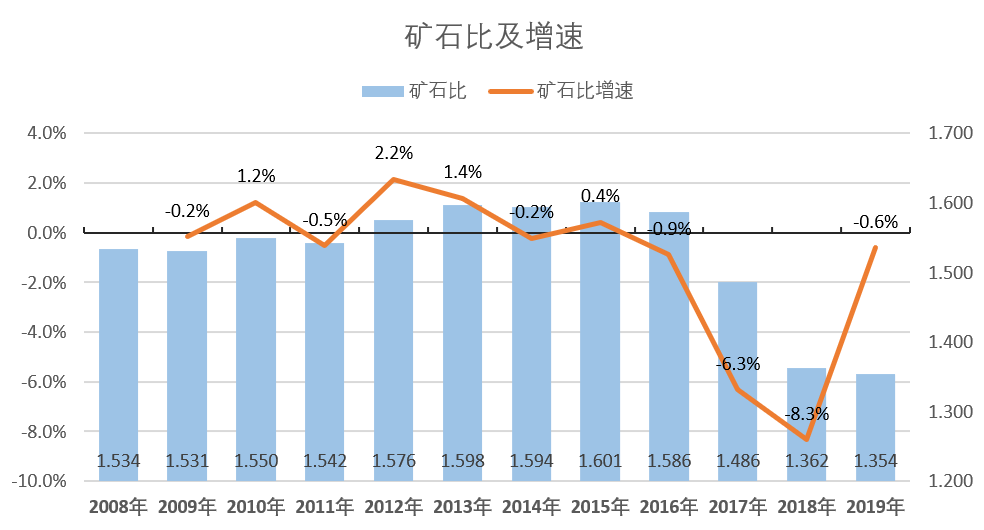

废钢大面积地替代铁矿石,成为钢铁企业增产增效的利器,有效地抑制了铁矿石的用量和价格。矿石比是我们的一个发明,体现的是吨钢矿石用量比例,从下图可以清晰地看出,从

2017

年开始,矿石比急剧下降,到

2018

年以来,趋于稳定,总体比

2015

年及以前降低了

15%

左右。这就意味着

2018

年以来,通过矿石比的降低,中国钢铁行业每年可以减少

1

亿吨的铁矿石用量。

对于钢铁行业来讲,废钢在长流程工艺中的大比例使用具有重要的战略意义:

1、

铁矿石价格上涨的空间被极大抑制,钢企的利润得到了极大的保障;

2

、在我国进入废钢循环产出期后,每年新增

2000

万吨以上的废钢资源,中国长流程钢铁企业的原料资源得到极大保障,碳排放总量极大降低。

2016

年以来钢铁企业的利润水平总体保持较好水平,宏观层面是因为供给侧改革出清了大量落后产能,改变了钢铁市场的供需关系;从微观层面讲,主要是废钢比上升所做的贡献

:

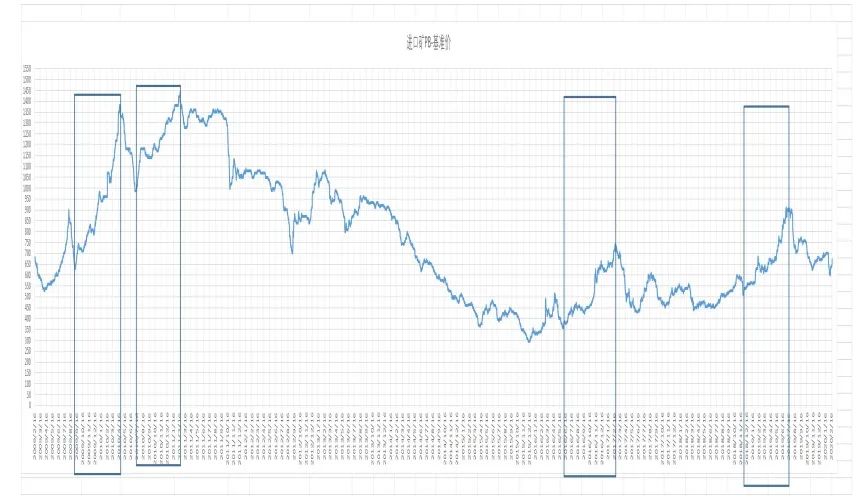

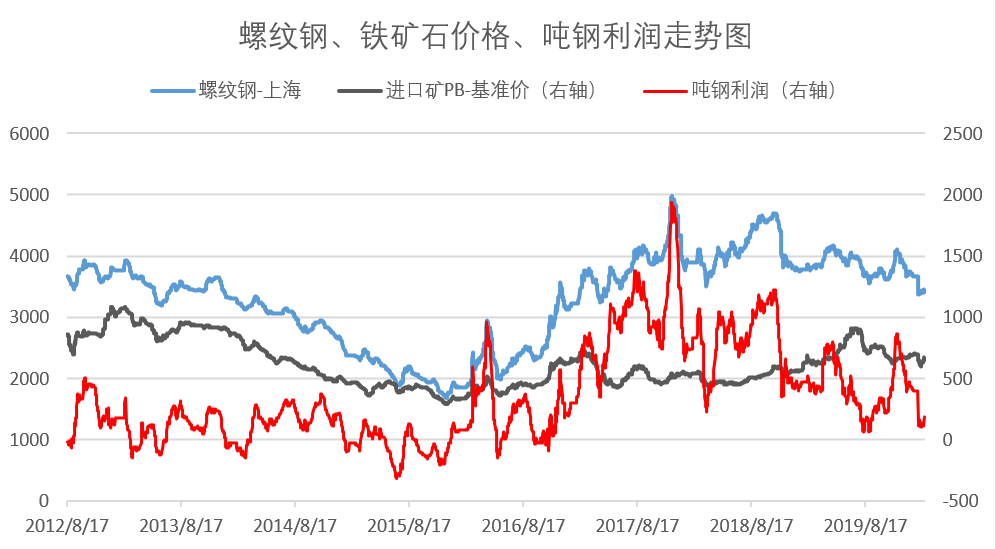

既能帮助企业增产增效,又能有效抑制铁矿石价格,扩大原料与钢材价格剪刀差,获取吃超额利润。从下图可以直观地看出,从

2016

年到

2018

年的大部分时间里,钢材价格稳定上升,而同期铁矿石价格在一个箱体内震荡,二者形成巨大的剪刀差,为钢企贡献了巨大的利润。着眼于未来,随着我国废钢存量的逐年递增,可以确定地是,对铁矿石的依存度将逐年递减。这对于世界铁铁矿行业来讲,是长期的利空,极有可能导致铁矿石行业进入衰退周期。

今天是

2

月

28

日,阴历二月初六。明天开始就进入公历

3

月份。再过一周就到惊蛰了。时间在一天一天过去。钢材市场在缓慢复苏,但成交量距离正常的年份还相差很多。从几大电商平台的数据看,目前的日成交,不及正常情况的四分之一。

PB

粉现货市场价格从

680

一线昨天跌破

650

。期货

26

日走出一根大阴线,收盘

645.5

,次日跌至

633

,比最高位

684.5

下跌了

40

个点,降幅

7.5%

。

市场一改原来的预期,看空者日增

。应该说现在的钢铁市场已经进入一个新的阶段。需要判断铁矿石价格究竟是顶部向下,还是上升过程中的阶段性回调?

随着时间推移到

3

月份,疫情发展的态势逐渐明朗,以半个月为一个窗口期,每走过一个新的窗口期,确定性东西就越多。大约在下一个窗口期,也就是

3

月中旬,恐怕市场的大部分假设都可以被证伪了。

其实

3

月份或者一季度的行情现在已经很明朗了。而现在及未来的两周,将是决定二季度走势的关键窗口期。

先来谈疫情。

目前阶段一切市场研判的基础都是疫情态势。最新公布的疫情数据显示,全国除湖北外,疫情基本处于可控状态,但随着复工潮的到来,各地又有反复迹象。总的来看,形势朝着最好的方向发展。但是现在需要格外关注疫情在世界范围内的快速扩散。尤其是疫情在日韩两大邻国日益蔓延,中国极有可能受到疫情输入的影响,为夺取疫情战役的全面胜利增加了诸多不确定因素。目前疫情防控的态势,并非想大家想的那么简单,昨天钟南山院士提出,疫情全面结束的时间是四月。这和我

2

月

10

日文章的预判基本相符;其中我的一个观点,前几天也得到专家的佐证,那就是疫情全面结束的前提,是在全国范围内无新增确证病后,尚需要

2~4

周的观察期。

乐观估计,全国范围内疫情战役结束应该在在4月份。其他区域提前恢复常轨,大约在

3