针对当前城市专项规划实施评估研究较为薄弱的现状,文章结合城市总体规划、控制性详细规划和专项规划,提出了一种“自上而下”与“自下而上”相结合的新型评估模式,并引入灵活性评估方法,结合珠海市专项规划编制、实施与管理现状,探索专项规划实施评估的应用方法。

《中华人民共和国城乡规划法》和《城市规划编制管理办法》均明确了专项规划在城乡规划编制体系中的地位与作用,但未明确制定专项规划评估尤其是实施评估的相关内容。

近年来,很多学者对规划评估做了一系列研究讨论,孙施文等人认为规划评估能全面地考量、检测和监督规划实施的过程与效果,并将问题反馈到规划的内容、政策设计中,为规划成果的制定、规划实施机制和制度的改进提出完善建议,同时将评估类型分为规划实施前评估和规划实施后评估,前者针对备选方案(内容合理性、经济价值)、规划文件进行分析;后者侧重对规划编制过程、政策分析和规划实施结果(定量、定性地) 的评估。贺璟寰基于“规划—现状”一致性的评估方法和基于表现性能的评估方法,指出应从规划编制和规划本身的评估、规划效果的评估和实施的评估三个层面开展规划评估。林立伟等人梳理了我国城市规划实施评估研究进展,指出应加强对城市规划实施评估制度、评价标准和评估机制的研究,促进规划进入“编制—审批—实施—评估—整改—提高”的良性循环。曹春霞基于多规协作的角度,从规划政策及实施建设两方面构建了分类、分级的总体规划实施评估模式。

在针对专项规划实施评估的研究中,陈有川、邱强等人从城市建设实践中的问题入手,分析了城乡专项规划的内涵和特点,从编制主体、编制层次和编制内容三个方面对城乡专项规划的编制、协调、整合进行了初步探讨。严明昆总结了专项规划实施中存在的编制基础薄弱、规划内容局限、审批机制不畅和实施效率低下等问题,提出了专项规划的角色定位、内容、审批及实施保障措施等一系列改善措施。吴敬晖等人通过梳理专项规划与总体规划、控制性详细规划的关系,提出建立完善的城市规划编制体系、法律法规体系和多部门协作的联动编制平台。黄亮华、崔博等人以某一专项规划为例进行评估,分析专项规划编制、管理与实施中的问题,从规划管理制度入手,提出通过制定专项规划编制指引来加强部门间的合作,促进专项规划与各层级规划内容的衔接。

目前,专项规划的研究主要是针对其编制及实施中存在的各方面问题,从编制主体、编制层次、角色定位、内容、审批及实施保障措施等角度提出解决方法,而规划评估则主要集中于总体规划层面,已有文献均未对专项规划实施评估展开深入系统的研究。在以空间治理和空间结构优化为主,新的国土空间规划实施监测、评估和预警体系的要求下,本次研究提出一种面向“多规合一”的,结合城市总体规划(以下简称“总规”)、控制性详细规划(以下简称“控规”) 和专项规划,“自上而下”与“自下而上”相结合的新型评估模式,并结合灵活性的评估原则,探索专项规划实施评估的应用。

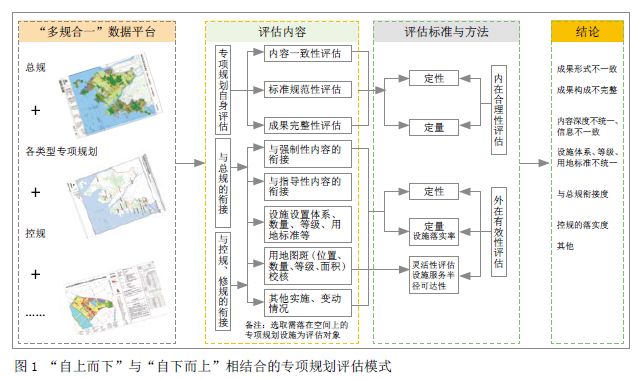

综合考虑专项规划具有承上启下的地位,专项规划需落实上位规划的强制性内容并向下位规划传导控制要求,专项规划成果质量直接影响传导效率,以及其在规划实施中面临诸多不确定因素等情况,研究以内在合理性、外在有效性为标准,采用定性与定量相结合的评估方法,构建了一种面向“多规合一”的,“自上而下”与“自下而上”相结合的新型评估模式。考虑到规划实施环境的复杂多变,为了客观地评估实施效果,研究引入灵活性评估方法,以增强评估模式的适应性与实用性,揭示规划编制、实施中的深层次问题。

鉴于专项规划的实施效果受其成果自身质量高低和实施环境变化的影响,评估一方面从专项规划自身出发,挖掘由管理主体、编制主体多样及专项规划指引缺失带来的内容深度问题;另一方面从规划编制体系层面出发,分析专项规划对总规的支撑作用,以及对详细规划的指导效果,从实施环境层面探寻专项规划编制及管理中存在的深层次问题。

研究通过将总规、各类需评估的专项规划(本次研究只探讨涉及空间布局的) 及控规纳入“多规合一”数据平台,形成工作平台,采用定性与定量相结合的评估方法,检测各级别、各类型设施在空间上的衔接和落实情况(图1)。这一模式具有三个特点:一是简单易操作,易于开展评估工作;二是定性定量地分析成果自身的问题、衔接情况和实施落实情况;三是考虑到规划实施是一个长期过程,各阶段建设发展会有不同的需求,故引入灵活性评估方法,对规划实施中遇到的具体变动、调整情况再次予以评估,进而对规划实施的效果给予全面、客观和公正的评估,具体步骤如下。

1.成果自身评估

成果自身评估是指对编制成果自身的评估,即定性、定量地评估规划内容的内在合理性,主要包含成果完整性、内容准确性/一致性和标准规范性(含设施等级、用地红线、配置标准、占地面积及名称等) 等方面。

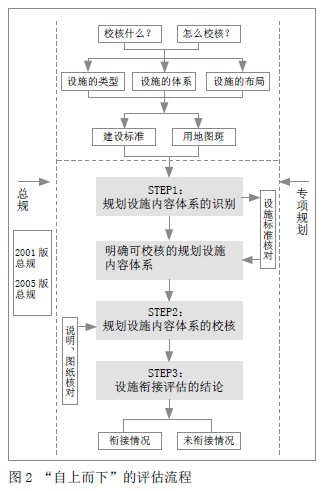

2.“自上而下”的评估

“自上而下”的评估指评估专项规划与上位总规的衔接性,包含专项规划对总规中强制性要求及指导性要求的落实情况;专项规划与总规中各级设施的建设标准、设施类型、体系、布局及用地图斑等信息的衔接情况,形成专项规划与总规的衔接评估结论(图2)。

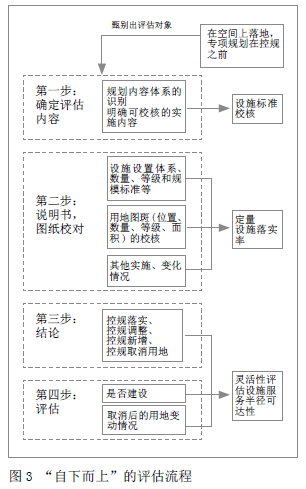

3.“自下而上”的评估

控规作为法定规划,是政府作出规划行政许可、实施规划管理的依据。专项规划的实施就是通过控规来传递对设施用地的控制,发挥传递指导建设行为的作用。研究提出“自下而上”的评估方法,可以评估控规与专项规划的外在有效衔接和落实情况,从而评价专项规划在行业管理方面对控规的指导作用。

“自下而上”的评估方法(图3) 包括:①评估控规对专项规划中设施图斑(含设施体系、等级、占地面积、位置及名称及设置标准等)强制性及指导性要求内容的落实情况。针对控规调整专项规划设施位置的情况(含调整的设施数量、占地面积或取消及新增的设施等),通过评价该设施的布局与规划设施布局的空间关系,以分布和服务半径符合规划目的为标准,满足一定的服务半径则认为满足设施功能,超过服务半径则认为不满足设施功能,对规划实施程度进行评估。评估结论分为对专项设施用地“落实、调整、新增、取消”四类。②鉴于专项规划与控规在编制时序上的差异,评估规划实施后已建设施的布局效果,与规划方案进行对比,分析已建设施的使用率、服务半径等信息,调查居民的满意度,以增强评估模式的适应性和科学性,揭示出规划编制、实施管理中的深层次问题,最后得出专项规划评估结论。

珠海市专项规划评估实践

研究以珠海市已批复的公共服务、交通和市政类13 项涉及空间用地的专项规划为例,将各项规划成果纳入“多规合一”平台后,开展评估工作。

通过对已批复的13项专项规划逐一进行自身评估可以发现,规划成果内容基本全面,对行业设施的建设起到了一定的指导作用。但因其存在以下四类问题,导致规划指导效果大打折扣(图4,表1)。

(1) 成果表达形式不一

,部分规划缺少图则。

通过评估发现,13项专项规划成果主要由“说明书+文本+图纸”构成,图则并未作为成果的必要构成。除公共服务设施类专项规划有图则外,市政类设施规划缺少图则,导致部分设施因缺少空间坐标而无法落地。

(2) 成果内容深度不一,部分无用地红线。

例如,在教育设施专项规划中,珠海市东部地区的中小学设施落实到设施图斑,而西部地区仅进行了设施布点。这一情况会弱化专项规划向控规层面的传导作用,控规在进一步论证片区设施需求时“自由裁量权”过大,“随意”调整设施布局、规模及标准,使设施布局打破了原专项规划设施的整体布局及体系。

(3) 专项规划的设施布局重视中心城区,忽视新区,布局标准不一。

例如,在新开发地区内缺少医疗专项设 施和体育专项设施的配置,或配置数量低于标准要求,导致新区基本公共服务设施不足。

(4) 专项设施用地存在“相互打架”现象。

通过“多规合一”平台,可以检测出独立用地的专项设施之间存在“用地红线”叠加的问题,表明在编制专项规划的过程中,对现状摸查不清楚,跨部门合作深度不够,缺少统一的工作平台,从而造成规划失效。

因此,在下一轮专项规划的编制中,需要建立规划协同编制和反馈机制,上一层级的规划要明确需在下一层次中落实的控制性内容,下一层级的规划未落实的或经论证需做出调整的,则需即刻反馈到这一平台上,并对其成果进行修正和论证。各层次规划不能随意做出调整,避免多个法定规划之间产生矛盾。

研究以《珠海市文化设施用地布局规划(2008—2020)》(以下简称《文化设施规划》) 为例,分别与珠海市2001版、2015版总规进行对照和评估,发现如下问题:

(1) 在规划设施体系方面

,珠海市2001版总规采用“市级—片区级—居住区—居住小区级”的等级体系,2015版总规采用“市级—区级—城市组团级—一级、二级邻里中心”的等级体系,而《文化设施规划》在细化总规等级体系的同时,为系统地配置设施,增加了等级内容,确定了“市级—区级—片区级—居住区级”的等级体系,但同等级设施所对应的设施定位、数量和服务人口是不一致的。相比而言,《文化设施规划》与2015 版总规的标准基本一致,因此两者的内容体系一致性较好(表2)。

(2) 在设施标准方面

,通过梳理珠海市2001版、2015版总规和《文化设施规划》中对各等级设施建设标准的要求发现,《文化设施规划》与2001版总规差异较大,两者衔接情况不佳;但与2015版总规在设施名称、服务人口、设施用地及建筑面积等方面基本一致,两者的控制性要求衔接良好。

由此可见,不同层级、不同行业的专项规划均需由编制指引来规范行业设施的表述及配置标准,只有统一标准了,才能实现有效衔接,发挥传导作用。

(3) 在设施图斑落实方面

,通过对比珠海市2015版总规中各等级设施在《文化设施规划》成果中的落实情况发现,《文化设施规划》对图则中已明确用地红线的市级设施均进行了落实,如图5所示的5个市级文化设施均得到落实;而区级、片区级设施因未确定用地红线,导致《文化设施规划》未落实上位总规的控制性要求内容,设施落实度直接受内容表述深度的影响(图6)。

研究仍以《文化设施规划》为例,对“自下而上”的评估展开探讨。《文化设施规划》在珠海市中心城区(香洲城区+ 南湾城区) 内共规划文化设施55处( 规划占地面积为739093m²);在控规中落实文化设施用地共61处( 调整后占地面积为1397913m²), 如图7和表3所示。在珠海市中心城区,《文化设施规划》在控规中的落实情况如表4所示。经统计,控规对《文化设施规划》的设施落实率约为69%,市级设施的落实率为88%,区级设施的落实率为80%,片区级设施的落实率为58%,居住区级设施的落实率为59%,表明设施等级越高,落实用地红线的概率越高,其在控规中的落实率也越高。

控规对专项规划设施做出调整的,需要进一步论证分析,调整后的设施若可达性良好,则要修正专项规划成果。控规取消专项规划设施的,要结合现状建设情况进行判定,若为现状设施,则需进一步论证控规成果能否取消;若设施未建,则控规需给出可取消的合理理由,否则将启动控规修正。这种方式可以全面覆盖专项规划实施中的各种情况,实现对控规与专项规划衔接情况的全面评估。

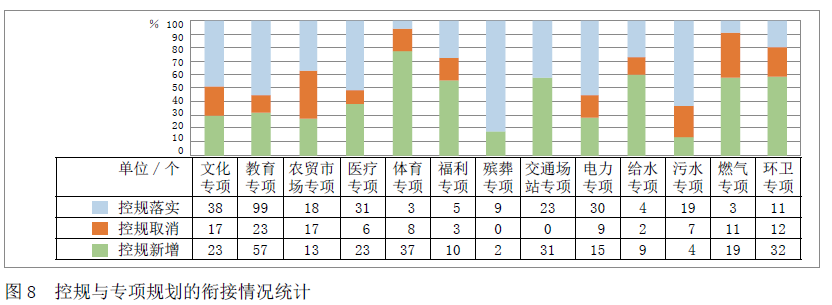

通过对13项专项规划进行“自下而上”的评估,得出控规与专项规划的衔接情况,如图8所示。总体而言,因设施等级体系、设施标准存在差异,控规中对部分设施规模、等级、面积或位置进行了调整,部分设施被取消,衔接情况不佳。

控规对各类专项规划的落实度差异较大,不同规划对实际建设的指导力度不一样,这一方面凸显出专项规划自身对行业发展需求预测的不足,控规为应对新的发展需求而做出合理调整;另一方面体现出专项规划实施监管过程的漏洞。其中,教育、医疗、殡葬、交通场站、电力和污水专项设施落实率超过50%,殡葬专项的落实率82%最高;控规对农贸市场专项设施的取消比例远大于新增数量,导致设施总量供应不足;控规对文化、教育、医疗、体育、福利、交通场站及给水专项新增设施超过30%,其中体育专项的新增率77%最高,体现出规划对市民生活方式的引导和体育设施高需求的满足。

通过对珠海市已批复的13项专项规划进行评估发现,在专项规划管理工作中,因缺少专项规划编制指引和规范的约束,导致专项规划成果自身存在深度不一、完整性不足的问题;因在专项规划编制中缺少审查环节,设施级别不统一,导致产生“自上而下”不衔接的问题,最终使得设施难落地。通过“自下而上”的评估发现,在控规编制中,对专项规划设施有大量的调整/取消/增加,控规基于片区自身发展角度考虑各类设施需求,扰乱了专项规划从整体层面对设施配置的平衡,导致行业监管失控。从某种程度上看,控规“架空”或“取代”了专项规划行使行业规划的职能。同时还发现,评估是双向的、动态的,需要明确的依据和标准。这就需要制定专项规划编制规范,解决专项规划编制主体众多、跨部门协调难度大等问题。