点击上方青年电影手册关注!

▷ 金扫帚奖火速投票通道 ◁ 点击投票!

姜文 摄影:逄小威

姜文最近又被炮轰了,是他关于美国电影以及IP的一些看法,被断章取义之后,他的“航母轮”又成为众矢之的。

姜文并不介意这些议论,也不做回应。

还看到姜文最近做的访问,回答记者的提问还是按照自己所思所想回答,不往提问中预设的坑里跳、姜文的个人意志很强大,很难被别人左右。

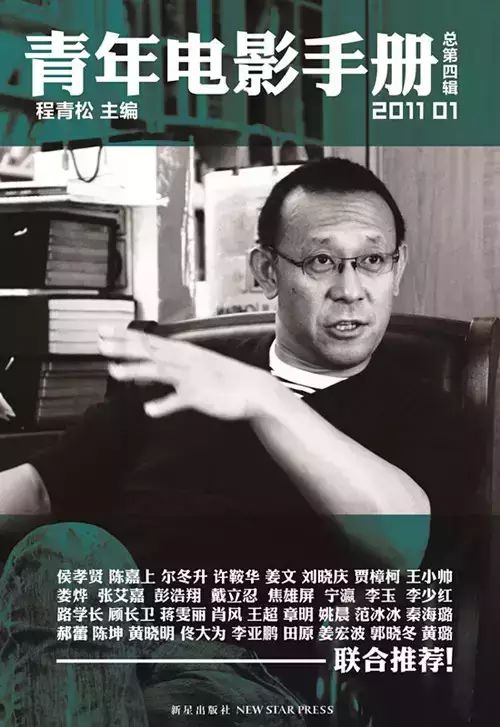

曾经和姜文聊过两次,一次聊天内容放在《我的摄影机不撒谎》一书里,一次聊天内容放在《青年电影手册》第四期。是不是毛粉,姜文也说得得很清楚。

今天把两次聊天的内容放在一起,或许你可以对姜文多一些了解。

——程青松

《阳光灿烂的日子》

《鬼子来了》

《让子弹飞》

《一步之遥》

一个导演拍东西越主观越好。什么是客观存在?一切都是主观的,客观存在于主观里面。

姜文的前世今生

——程青松、黄鸥对谈姜文

时间:2002年

黄:姜文,我们知道你刚刚拍完《天地英雄》,非常感谢你今天能接受我们的采访。

姜:你们说说这本书想谈些什么吧?

程:个人成长的经历和电影创作本体,两方面的内容。在年轻的导演当中,有一个特别明确的共性,就是创作和个人的成长经历密切相关。

姜文:有点意思。

程青松:你是在贵阳长大的吗?

《天地英雄》

姜:我6岁以前在唐山,6岁到10岁在贵阳。我母亲是随军家属,跟着我父亲的部队走。

黄:我以为你在唐山生活了20年,从《鬼子来了》中,我感觉到你对唐山的感情很深。

姜:挺奇怪的,6岁以前的记忆特别深。当然,我相信许多事情是被大家反复说过之后,改变了我真实的印象,变成了对儿时的回忆。

程:小的时候有电影看吗?还有最早看电影的记忆吗?

姜:我走上电影道路其实和父母有关。在唐山的时候,我母亲经常带我看电影,我爸回家休假就更要看了。《红灯记》、《兵临城下》,还有纪录片《珍宝岛的故事》印象都很深。我和许多人一样,小时候在姥姥家生活过一段时间,最早看电影就是在农村,那种看电影的气氛特别感动我。几天以前就期盼着,到了那一天,从早上就等着天黑。有时候是在另外的村子里放电影,于是大家一起走夜路。路上要过青纱帐,黑暗中有人用手电筒放在下巴底下吓唬人。

程:感觉看电影是一个很盛大的活动。

《红灯记》

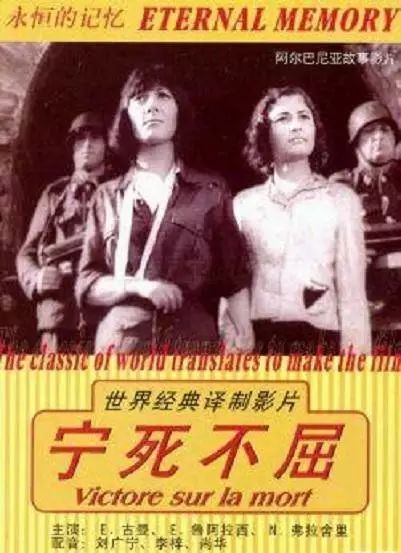

姜:兴奋。我记得我多半是在舅舅或者姨的背上,晃晃的,离得老远就看到一个白点,亮着光,越来越近,然后看到上面晃动的人影。看《白毛女》,有个情节是谁在"咣咣咣"敲门,说是有人死了。当时觉得特恐怖,把我吓哭了。你们看过《宁死不屈》吗?阿尔巴尼亚的,里边有两个女战士,衬衣扣子解到胸前,弹着琴,唱的歌我现在还记得,特浪漫。尤其觉得帅的是她们被俘虏后,披头散发的,脸上还有一些伤痕的样子。黑白片子,所以我对黑白电影有感觉。

我爸在贵阳支左,我们家住个大仓库,开开灯从这头照不亮那头。屋后有4个篮球场,我可以躺在床上从小窗户看出去,看那些当兵的训练。部队有放映员,有一次我看他对着墙倒片子,距离很短,所以墙上的影像比电视还小。我觉得特别神奇,电影怎么能这么小还能那么大!从那时候起我就开始不自觉地做电影了,我拿厚的信纸剪成小人,把屋里的灯关上,猫在蚊帐里用手电筒斜着打光,让剪的小人影映在蚊帐上,编的故事主要是打仗的。我还用放针剂的药盒做过小电影,把里面的格子撕下来,然后在里面写上"八一电影制片厂摄制"。

程:编过多少故事?

姜:那记不清楚了。印象中,童年时代几乎是陷在电影里了,弄不清真假。所有的游戏都和电影有关,老学电影里的词儿,净是坏人说的。我看完《奇袭》,特迷恋里边的坏人墙上挂着地图,有个帘子,要研究战略形势的时候,把帘子一拉开,帘儿往左右两边走。于是我就研究怎么把绳子绕在滑轮上,居然无师自通,我也画了张地图挂在墙上,帘子一拉往两边跑。后来又羡慕"敌人"指挥官的沙盘,拿个木棍在上面指指点点。我就站到房顶上看全院,自己做了个大院的沙盘。那让我意识到俯瞰的角度和平视的不同。

自己有了孩子以后,我发现这并不奇怪。其实小孩子每天都是在演戏,他们不用自己的真实身份来生活。所有的小孩,你去看幼儿园、小学,孩子们在一起,很快他们的身份就转变了,今天你是什么、我是谁的,他们没有"我"的概念,他们喜欢互相之间改变关系。我的女儿和小朋友一起玩,她拉我过去,让我当钓鱼的,她和小伙伴当鱼。然后他们就趴在地上,学鱼的样子游泳。她相信那个下午她自己就是一条鱼。所以我特别相信每个人都是演员。

黄:人都有希望变换角色的心态。

姜:人的这种心理,可能会随着年龄的增长被隐藏掉一些,但我不相信它在成年后突然消失,它会埋伏在潜意识里。当你做白日梦、或者坐车想事儿、或者看一个作品的时候,很容易把自己置身其中,以为那个虚像就是自己。我对"我"的意识很晚,是到大学的时候才真正意识到"我"意味着什么。别看从小就"我、我"的,这个字也早就会写。

程:你在贵阳读的小学,读书的时候好玩儿吗?

姜:好玩儿,我觉得小学生活特别好。我们学校特漂亮,是二层的大洋楼,整个二层有几个柱子都是石头做的,拧着弯儿的那种。白色的楼前面有棕榈树,树的前面是一个大足球场。拍《寻枪》的时候我回去看了,还是很漂亮,就是楼里面装修了一些瓷砖,有点庸俗了。

陶虹、姜文

陶虹、姜文

程:你自己会不会到贵阳拍个电影?

姜:有可能。我觉得我的小学校特有电影画面的味道。我在拍《阳光灿烂的日子》之前去了次美国,我有个朋友在大学里教导演。我就问他,导演怎么教?他说导演实际上是一直在拍心里面的故事,童年的故事、长大后更深层的故事。他说,教导演也是让学生们讲故事。他举了个例子,有一次大家轮流讲故事,班上有位韩国学生,英文不太好,他特别害羞说,最后轮到他了,他讲了他奶奶的故事。虽然他的语言里有很多错误,但他全身心地带领其他人进入到他的故事中了。甚至让人在他不够标准的语言里感到有种美感。

我的另一位朋友说,什么是导演?导演就是有话要说。把话说利索了就是好导演;嗑嗑巴巴,词不达意就是坏导演。这跟那种职业导演,那种什么本子都能拍的导演没什么关系。所以我一直有疑惑,我算不算一个导演?我觉得可能在很多意义上我不算,所以我一直强调自己是个业余导演。对我来说,在我想表达的时候,在我拍电影的时候,我是。我有时候去现场看别人拍戏,我觉得我什么都不会。但是当我抓到一个我喜欢表达的故事,我什么都会。就像我说的拉那窗帘、做那个沙盘似的没人教就会。

每当我看到电影的评论文章,我总是弄不明白这跟我有什么关系。评论经常把作品肢解,然后格式化了。我觉得它们已经变成别的东西,不是原来的作品了。如同把人肢解。我愿意恢复对作品本身的感觉,恢复创作本身的状态。举个例子,我在美国,有一次和马丁·斯科塞斯谈黑帮片,我问他是什么让你感动呢?他说,其实我说出来可能你会觉得奇怪。他说,我记得小时候看到一群黑帮在街上走,他们的皮鞋底儿是新的,他们老穿新鞋嘛,底子新的时候亮亮的,硬硬的,踩在有沙粒的柏油路上,发出咯叻咔啦的声音,他觉得那种感觉太美妙了。后来他在《好家伙》里用高速拍过这个场景,他没法忘记那个记忆,一想起来他就激动。

《好家伙》Goodfellas

黄:电影就是感觉?

姜:我拍电影从来不按照分镜头来,我也不相信这个方案。我觉得大部分分镜头剧本都是后来按照拍好的画面扒下来的。我是睁着眼睛能看见电影,然后能把它写下来。我看到这个镜头是这样,那个镜头是那样,我会把它都拍下来,再去剪。比如,我愿意把我们的谈话全部拍摄下来,可能你没有控制好的瞬间正是我想要的。就是你刚想歪过头,放下手,但是又犹豫了一下,头又回过来。我觉得这是你,我要电影里面拍这个。

我希望一上胶片就是10分钟。当然,会有不可避免的设计。但是拍到后来,我发现几条下来我的设计不一样了,甚至最初的设计找不着了,而事先没想好的,没注意的那些瞬间都特别妙。《鬼子来了》全部都是这么拍的。日军小队长在那儿讲话,联欢大会上那段,200人都在。我反复跟他们说戏,就是没和演小队长的演员说,他在那儿看大家对他的反应,从他开始跟大家吃饭、碰杯、解帽子,到最后站起来说,让他出个节目,问他你为什么关在这儿等等,那些自然的转换是没法写出来的。

《鬼子来了》

黄:演员的台词事先背下来吗,还是即兴发挥?

姜:我拍戏都让演员排练,把词都背好了。我觉得只有在把词掌握透了,它不是一个负担的情况下,你才可以自信,完全深入到里面去,这也是一种心理暗示,暗示够了你才能根据这些思路去出神入化,即兴发挥。所以我很看不上那些所谓纪实片,找个业余的演员说车轱辘话。我觉得这根本是错别字,满篇的错别字,这不是艺术,什么都不是。

上中戏的第一年就是这种训练,你上台来,不要直接告诉我你是谁、和别人是什么关系,通过你的动作和对话让别人明白。这个时候会调动你所有的创作状态,但是如果你没在状态里的时候,你就老说一句话,来掩饰你的空虚。这是一个很简单的心理活动。说重复和无意义的话掩饰自己的不自信。可惜的是,大批的纪实电影里面,演员都这么演,我觉得这简直是垃圾。

拍片子,就是给记忆的箱子仔细地打蜜腊、上封条

黄:你拍片是不是同时有几个机位?

姜:不,我基本上就用一个,大场面可能会有几个机器,但是有时候布光不允许。我都是一场戏从头演到尾。

程:姜文是说保持连贯性,不是按照分镜头一个一个拍。

姜:这样演员演得也比较轻松,你就演吧,也不知道你什么时候拍,也不知道你什么时候用我,不会在乎镜头。10分钟的戏可能等于我拍了20倍的10分钟的戏。

程:拍《阳光灿烂的日子》之前你演了很多电影,是什么让你自己想导片子?为此准备了多久?

姜:不太好说做了多长时间的准备。都是一点一滴的,当然,我应该承认大部分是因为别人的暗示和鼓励。

上戏剧学院的时候,我们有一些自选片断的练习和小品练习,我的老师有一个特别好的习惯,就是让我们做观察生活练习,观察生活你得写剧本,每星期交一个,有的排演。可能是我演,有可能请别人,这个时候我就变成导演了。4年都是这样。记得有几回在四楼排练,别人说我导演得比导演系的还好。我就问为什么,他说你调度得好。当时我不明白什么是调度,我觉得人物他该在哪儿就让他在哪儿。毕业前开始演话剧,吕丽萍演我的老伴,剧本上写的我叫她"老伴",我觉得叫着别扭。我琢磨以后叫她"我说",有人说太绝了,你管吕丽萍叫"我说"!我说这是在生活中观察到的。

演《芙蓉镇》,我老改词,谢晋鼓励我。他让我改,他说光改不行,你得写下来,还得排练。我和刘晓庆、徐松子就排练给他看,他边看边说那里改得好,明天就这么拍。现在我还留着被写得乱七八糟的剧本呢。到了谢飞的《本命年》,谢飞就直接说,你小子早晚当导演。和田壮壮拍《大太监李莲英》,壮壮说,你导戏,我来给你演。我听着就像听玩笑。在柏林电影节,陈凯歌来看谢飞,跟我们住一块,他说你当导演干吗,演员好几百年才出一个,导演多得是。你70岁以后再当都来得及。我特纳闷,没想干这个事儿呀,怎么已经有人在鼓励,有人又说你别动,把它说成真的了。

《芙蓉镇》

《红高粱》给我的印象也特别深。我第一次拍电影的时候,我说这个道具不对,他们说这不该你管。我们演话剧,道具都是自己设计,这在话剧里是传统。可是电影不这样,我觉得特别奇怪。后来拍《红高粱》,我觉得张艺谋挺好的,许多设计都是大家一起商量一起弄的,甚至还会争吵,都忘了谁是谁了。结果"哐"一下就轰动世界了!原来这就是出色的电影,这样的话,那回头我也拍一个。(笑)

巩俐、莫言、姜文、张艺谋

黄:你是个特别自信的人啊。

姜:做导演,一是出于别人的暗示,另外也是出于很大的意见。

程:对特权的不满?很多圈里人觉得拍电影是少部分人的特权。

黄:打破特权也需要有驾驭的能力。

姜:你错了。就像你乘出租车,有明确的方向,只要告诉司机你的目的地就行,他自然会送你到站。你不用去管他何时拐弯、怎么挂档。越是注意技术操作的人越说明他不知道自己的方向。《阳光灿烂的日子》刚开机时我心里特慌,剧本写好了,我说坏了,我不知道怎么当导演了。到了现场,我发现,一切在瞬间迎刃而解,那些顾虑太不是事儿了。一半是你愿意当导演,自己努力;另一半,甚至是更多的一半是别人需要你当导演,大家需要有个人驾驭全局,并且帮助你去驾驭。就像社会需要领导者,这对我演《秦颂》起到了帮助作用。秦始皇怎么就成功了?是历史的需要,他顺应趋势就做了。水到渠成。《鬼子来了》也是这么拍成的。

《秦颂》

姜文与昆汀

黄:我记得你那会儿看了好多历史书,在《鬼子来了》开拍前。

姜:我从小就对历史感兴趣。我想拍《鬼子来了》,其实是想对自己35年来做一个总结,对恐惧、对爱、对死亡的感受。是什么引起恐惧?为了摆脱这个恐惧,是远离死亡,还是接近死亡?这些都是我35年来脑子里和心里的感受。我想把它表达出来,正好有这么个故事,往里面一装,合适。想找到一个特别适合的故事并不容易,《鬼子来了》里的这些人,翻译官、鬼子兵、小队长、马大三、村长,他们都不是在他们原有的位置上,都在超乎自己能力之外的位置,又必须对自己的命运做出决定。谁能说马大三碰到的问题不是自己的问题?中国人几辈子都喜欢一个错误,为了自己想要的一个结果,明知道它存在的理由不充分不合理,就先找个借口说服自己,然后以为别人也能接受这个理由。马大三就是这样。他以为他养了日本人半年,人家肯定会给他粮食,会感谢他。可别人不是这么想的,别以为别人都会顺着你的思路走。

我看过一本书叫《前世今生》,觉得这部电影可看作是我的"前世"。为什么?因为拍戏的时候,我跟在那个时代生活过的人有共同语言。我像经历过,我能闻到那股味,能感觉到那个时候的光线。甚至拍戏的时候我跟演日本兵的日本演员说,这句话你能不能用带有"嘎"的音来说,有没有那种拐着弯的语气。他说了好几句意思相同的话,最后我选定了一句。他告诉我那句是大阪的口音,不常用。而他正是演一个从大阪来的兵。我不懂日语,你说我哪儿来的这个感觉?所以,我相信人在某些创作的极端情况下,可能跨越时间。后来我看了《东史郎日记》,我发现他的内心活动和我做剧本时想到的完全一致。时间并不是不能跨越。

《鬼子来了》

《鬼子来了》

程:《阳光灿烂的日子》就像是你的"今生"?

姜:我老婆对我说,你看,拍《鬼子来了》对你的摧残挺大的,能不能拍点放松的。其实,我每拍一部电影都是为了让自己放松。像鲁迅说的"为了忘却的纪念"。《贝托鲁奇如是说》里也讲,拍什么东西是为了忘记它。《阳光灿烂的日子》拍出来,那种挥之不去的情怀就被我锁进去了。

《阳光灿烂的日子》演员合影

还没拍《鬼子来了》的时候,我去了趟日本。看靖国神社,还到一家卖武士刀的店里去,店里有把400年的刀,我特想买。但它是文物不能卖。陪我去的是个叫山本的日本人,晚上吃饭他问我,你为什么对那把刀有兴趣?我说,这把刀给中国人带来恐惧,直到现在,摆脱这种恐惧的最好办法就是把它攥在手里,跟我的手合一,属于我。

也巧了,《阳光灿烂的日子》里王学圻演的角色也姓马。也许他是马大三的儿子。

黄:《鬼子来了》有一段特别精彩,好多人在背诵:我出了村,过了河,我过了河……这些幽默的细节也是你设计的吗?

《鬼子来了》工作照

姜:演这个角色的人是我们的制片主任。我选谁演戏,就会锁定他。工作过程中,我发现他说话有一个特点,我问他结果,他跟我说过程;我问他过程,他跟我说结果。我说你怎么打岔,他还很有道理,说不说过程怎么知道结果。另外,我老家人说话也有特点,不是说"一二三四五六七八九十",而是说"一二三,二三四,三四五……"叠着说。我觉得这种感觉特别好。就把它们结合到一起,编了这么一段,要特别,还要说得精彩:"我出了村,过了河,我过了河,上了岸,我上了岸,我……"我觉得这是生活,这是人物的性格。

我老家人有这个特点,爱把这事儿掰扯开了自问自答,我也不知道为什么,而且他们说话特别幽默。不是成心的幽默,比如说你黑,他不说你黑,他说"这人长得咋跟刚果人似的",还不说像非洲人,那就没意思了。这是他们的生活给我的印象。

程:《鬼子来了》在国外放映,观众的反应怎样,你觉得他们对影片理解吗?

姜:我觉得特别奇怪,只有中国人问这个问题。外国人直接就把自己放在里面了。在戛纳电影节期间,一名外国记者说,马大三的困境就是我的困境。我演话剧《科诺克医生》的时候,有位老外朋友连续看了3场,我说你看这么多次干吗,他说他是通过看戏洗自己。而我的一位中国朋友和我说,你演法国戏干吗,这跟咱们有什么关系呀。我说我觉得这个戏写的就是中国。这可能就是观赏角度有很大的不同吧。

我喜欢坐在影院的侧面,看观众和银幕的关系。我参加过好多电影节,我觉得《鬼子来了》放映的效果基本上相同。在韩国,前两个小时大家笑得乱七八糟,后面一脚踹在心窝上。

有人问我,你为什么把悲剧拍得特别可笑呢?我给你讲一个故事,就是13的故事。一个傻子在井边绕圈儿,嘴里不停地念叨"13、13、13……"一个聪明人路过,说你傻子真是傻,怎么老数一个数。好奇,到井边看看。结果,"咣"一脚被傻子给踹井里了。然后傻子继续绕,就念叨"14"了。我每次讲这个故事,在场的每个人都乐,无论是哪个国家的。我说你觉得你该乐吗,这不是谋杀也是恐怖的事儿。你根本不该乐。乐跟乐还不一样,有的乐完就完了,有的乐后紧张。我希望影片的前面有意思,充分调动观众,以后再喊13,就注意点儿了。鲁迅写阿Q,大家都看,像看热闹,讥笑阿Q。笑什么呢,其实你也是阿Q。

人的直觉很差,人没有你想象的聪明。你看《鬼子来了》,要是换了动物,日本动物怎么能在中国呆这么长时间?俗话说,啐口唾沫也把它们给淹死了。尴尬的是,我们是人。

《鬼子来了》部分主创

程:这两部片子和你本人是一个什么样的关系和距离?

姜:《阳光灿烂的日子》赏心悦目,我觉得很多女孩子特别喜欢,在网上也看到一些反应,我到大学讲课也能感到。《鬼子来了》就不是了,它走得深了一步,可能让一部分女性观众不喜欢。

这两个片子对我来说都是--怎么说呢,好像是心理治疗。把心里的事儿捣腾出来,不单单是有叙述的愿望,是整理出来,在某种状态下表达它。也许我还回去捣腾,往里挖。不然我心里越积越多,我得往外掏。

程:我是觉得,60年以后出生的导演,创作和自身的经验密切相关,而四代和五代的导演很少表现自我经历。

姜:所谓文如其人,不管第几代,你只要仔细地探究他的作品,会发现都是他们心里的某一个"结"。可能他不是坦诚地表述出来的,可能他拐的弯子多些,别人不容易意识到。我在做演员的时候,发现导演要拍什么东西、怎么去拍,都是和他心里的"结"有关系,心灵的写照,没错,都与生活背景有关,不可逃避。

黄:你的这两部影片为什么都很长,而且片比都很高?

姜:我本人爱看长片,一个半小时的电影不够过瘾。我说拍片就像打仗一样,打仗的目的是赢,不会节约子弹和枪支。《泰坦尼克号》、《拯救大兵瑞恩》都用了好几百万卷胶片,所以《鬼子来了》用48万卷并不稀奇。我觉得一部近3个小时的电影用50万卷胶片,这比例还算可以。

《鬼子来了》主创在戛纳

程:《阳光灿烂的日子》票房成绩非常好,1995年国内的票房第一。《鬼子来了》你是否考虑过国际上的票房问题?

姜:作为电影的创作集体来说,当然要考虑投资的风险是不是值得冒,在决定投资以前,大家对影片本身要有一个判断,由投资人负主要责任,拍的时候,导演,演员,摄影师要把这个东西拍好,负这个责任,使之成为一个高质量的影片,接手的是发行人员,他们应该是非常专业的人员,应该把影片发行好。为什么说电影是一个集体的创作,集体的艺术?我觉得,如果非得让导演这一个人,或者主演的人来担负这样的责任,本身也不符合电影的规律,也不是特别有好的结果。我觉得,应该专业化,一个萝卜一个坑,大家共同操办一个电影的事情。我一般认为,导演老去想挣钱这个事情,反而会适得其反,没有好结果。问题是我们需要特别专业的电影人员,包括投资人员、拍摄人员、发行人员。美国大公司的发行人员是占百分之七八十,这些人从来不跟制片人员有更多的交流,有一句话叫做给你一泡屎,你也得发行好。要强调发行人员自身的素质。只有这样,电影才能被称作是专业的,不是靠一个名导演,一个名演员来负责全局的,这不行。如果导演有这个杂念是拍不好电影的。

另外,我是觉得导演不一定是科班出身。像国外,许多出色的导演证明了这一点。奥逊?威尔斯是个优秀的演员,昆汀?塔伦蒂诺干过出租过录像带的买卖,伍迪?艾伦是讲脱口秀的。我不认为在电影学院里学导演和将来你是不是个导演有直接的关系。因为你总是生活在同一个小范围内,就像看电视剧,怎么许多演员的行为举止都类似呀?其实他们不是刻意地相互模仿,它是潜移默化的影响。所以,我个人到是把对电影的希望寄托在大批的非导演专业的人身上。我觉得这是正常的,是好事。

黄:你对《鬼子来了》满意吗?

姜:到目前为止是,而且相当满意。

黄:为什么用黑白胶片?看到这些彩色剧照和工作照,我觉得影片是彩色的也会很好看。

姜:其实在拍《阳光灿烂的日子》的时候过能不能拍黑白的,因为当时的技术手段和人员设备都不是特别齐全,其实黑白片对摄影师来说是一种挑战。这次在戛纳电影节上人家认为我们的电影来来拍黑白片,是对全体影片的挑战。因为很难,不容易拍,你很不熟悉。洗印都特别,我们的胶片是从美国的伊斯曼公司特定来的。为什么这么做?不是形式的问题,是因为内容。看过的人都可以意识到,根据《鬼子来了》的故事,它的色彩本身就是内容。再者,以往中国电影太靠色彩、靠美术、靠美女等等来渲染气氛,以至于有些电影,我们剥去了包装以后里面没有什么内容。大家已经处在这样的失望过程中,有一点应该提醒的是,这些让西方人民感受到的色彩,大部分出自顾长卫的手,他本人对这个也有一定的厌倦。所以我们决定拍黑白的。

《鬼子来了》演员姜宏波

程:你对声音是不是非常重视?《阳光灿烂的日子》的音效就很复杂,《鬼子来了》更具有震撼力。

姜:《鬼子来了》是6声道的。我对电影里的声音一直很敏感。画面中缺一格我都能听出来,音乐哪儿缺了点尾气,我也能听出来。在拍电影时,无论是镜头的调整还是场面的设计,我都希望有声音,否则我看了会很难受。当然,突然的安静也是一种声音。这部电影也有很安静的瞬间,只有鸟叫,只有风声。我比较迷恋声音,但我不会为了声音而做声音,而是要让它合适,对于一部电影来说,声音也是一种心理节奏,就像一个人的呼吸一样不可缺少。可惜很多人告诉我,他们看的是盗版碟,声音尤其糟糕。早知如此,我该做个单声道的版本。(笑)

黄:不工作的时候做什么?

姜:没事的时候,我会很迷恋老电影,包括那些滥片。只有20年,一切都变得不一样。我琢磨那时候为什么用那样的光、为什么戴着粘一脸胶水的胡子还能一本正经地演戏。当时的人们是认真地,那么他们认为这样就是真实。人们生活在虚构里面,人的眼睛是有取舍的,虽然看到同一张照片,但他们看的是虚构的一面。一旦有机会去描绘现实生活,而现实生活本身已经是虚构的了,还有什么是客观的吗?这样,你就会明白当时为什么那个时代不能接受安东尼奥尼拍的《中国》。

所以,我说一个导演拍东西越主观越好。什么是客观存在?一切都是主观的,客观存在于主观里面。

原文刊登于《我的摄影机不撒谎——先锋电影人档案》(2002年出版)

2002年1月,我和黄鸥在姜文家和他有过一次对话,我们把对话《姜文的前世今生》放到了《我的摄影机不撒谎——先锋电影人档案》这本书里,那时候,姜文导演的电影作品只有两部,《阳光灿烂的日子》和《鬼子来了》,但是都锋芒毕露,才华横溢。

八年过去了,姜文在这个时间里,拍片的速度并不快,《太阳照常升起》和《让子弹飞》是他在这八年里拍摄的两部电影。两部作品出来,依然成为众多观众热议的影片。《太阳照常升起》上映之后的“生不逢时”和《让子弹飞》获得的七亿票房形成了极大的反差。

2011年1月。我和黄鸥再度来到姜文导演的工作室,有了我们的第二次对话。

《青年电影手册》对话姜文:让梦想继续飞

对话者 / 姜文 程青松

程青松:《让子弹飞》的票房很惊人,已经到7个亿了。

姜文:我不知道数,马珂(制片人)他们管着票房的事。

程青松:昨天晚上睡得很晚,把《太阳照常升起》和《鬼子来了》又看了一遍。听说最近很多人都失眠。

姜文:我睡得着。

程青松:其实我们今天还是主要围绕你的几部电影来谈,但票房还是大家现在最关注的东西,它肯定会创国产电影的最高票房。很多人说要拍续集,您好像也说会拍续集。

姜文:我瞎说的,有可能拍,有一些是在跟观众见面的时候,观众强烈要求拍续集,我就说好,说着说着就出现了一些续集里的情节,比如说葛优剩上半身了,我们可以把他上半身扔来扔去的,同时还可以开枪。有句话说得非常好,说葛优的下半身丢在了树上,说他到了上海以后,用上半身来讲述下半生,葛优这个角色已经有定位了。

程青松:电影上映后反响很强烈,可以感觉到,人民群众的智慧是很厉害的。《让子弹飞》上映之后,网络的讨论相当地热烈。关于鹅城,关于马拉火车,关于黄四郎,关于铁门,关于上海及浦东,关于子弹,长刀和短刀,有很多的阐释都出来了,你肯定没想到会有这么多的阐释?

姜文:会有很多议论,这点是想到了。

程青松:故意设计?

姜文:也不是故意设计,比如我们盖一个黄鹤楼,有人就会写“故人西辞黄鹤楼”,也有人会写成“黄鹤一去不复返”;你也可以盖一个岳阳楼,也会有人来写一个《岳阳楼记》。我觉得大家的评论有很多其实跟电影没关系。其实,就是这些人面对一个美景,怎么来写他的黄鹤楼和岳阳楼。有些人还真就写不成,有些人就写得让你觉得已经超过这个建筑了,可这个电影,本身不过就是那个“建筑”而已。唯一在拍之前我们就知道的是:你只要刺激到,让他(观众)足够兴奋,他(观众)就可以想得各种没边没沿。其实现在这种解读,我觉得都不叫过度,因为太集中在政治解读了,这反映出我们在这个地区人的生活状态和心理世界的狭窄。

程青松:也可以是别的方面。

姜文:但是我觉得就局限在一个范围里面,完全不够夸张。

程青松:我知道肯定不是。

姜文:当然人家绝对没有恶意的,只是岳阳楼和黄鹤楼往那里一放,他聊成“孤帆远影碧空尽”了,那个聊成“白云千载空悠悠”了,他们各聊各的,但是还是有不同的境界。

程青松:电影发生的年代在民国。所以也难免有各种解读。

《让子弹飞》

姜文:这种解读我多少有点觉得把我们的电影给聊低了。我在香港跟一个学生就说,我说蒋介石不值得我用一个电影来影射,太不值得了,哪个政治人物值得我用电影影射?我不是狂妄,我是觉得他们不值。我觉得作为艺术高于他们,不会影射他们。他们这么想我不怪他们,我是觉得本地区的想象力太单一。

程青松:但是我发觉《让子弹飞》的不少观众都是这样参与进来的。

姜文:这个也没有错。整个世界就存在在误读当中,这也算是一种误读,但是误读不代表他不兴奋。

程青松:(不管怎么误读),这些还是建立在《让子弹飞》这个电影文本的基础上,这个电影本身给观众带来了刺激和兴奋。

姜文:《阿凡达》在中国都能读成拆迁,太具有想象力了。

程青松:听说是他们宣传团队在中国调查市场的时候说最热门的话题是拆迁,宣传上是有预谋的。

姜文:这也充分暴露了我们的观众在感受《让子弹飞》层次上比较狭窄,这同时反映了当时他们为什么说看不懂《太阳照常升起》。因为他们不知道什么叫精神世界,不知道什么叫你用真实的眼睛看生活,这个电影的生活,跟你所受的教育的生活是不一样的。

程青松:也就是说《太阳照常升起》你并没有迁就观众看电影的习惯。

姜文:比如他们说黄秋生这个人怎么就这样死了,其实生活当中大量是这样死的,观众看惯了其他电影当中死的例子,习惯了之前被教育的那一套。

程青松:好莱坞电影在叙事上也是有模式的,早期的明星要么是性感的,要么是冷艳,都设计好。

姜文:这多讨厌,一辈子按照规则活,不是白活了吗?

程青松:尤其是观众的经验,《鬼子来了》,马大山的头砍掉了,还眨眼睛,《太阳照常升起》的结构也是,故事的结尾实际是故事的开头,两个女人骑着骆驼在沙漠相遇,然后分开,到不同的地方去,然后有各自的故事。对于电影经验很狭窄的观众来说,就会接受不了。

姜文:为什么说艺术片有意义?是因为它把不同的世界呈现给你,这是一种诚意。而不是说你习惯这个事,我给你来这个,你看着挺爽的那种电影,其实可能没什么大意思。

程青松:就是一个思维定式把人框住了。《太阳照常升起》有可能是他们准备不足。

姜文:《太阳照常升起》是尊重了生活的本质,《让子弹飞》是遵守了电影的本质。

“我不是任何人的粉”

——姜文

程青松:有人说姜文有崇拜毛泽东的情结,说里面的张牧之就是毛泽东,你个人对毛泽东是有那样的崇拜吗?

姜文:如果要把这个当做问题的话,那就请给我一点时间来回答。第一我得这么说,毛泽东是一个了不起的人物,但他不是我的偶像。这是两回事,人物是人物,我很多时候强调毛泽东是个大人物,那是针对很多人去贬低他,或者说是廉价地批评他,我很反感这种对毛泽东的态度。

程青松:简单的、粗暴的批评?

姜文:现在有一些人旗帜鲜明地表态,称不觉得毛泽东很了不起,并且这种说法正在成为一种流行,这种态度我不赞成。作为人物,如果大家理解什么叫“人物”的话,毛泽东是出众的,当然,这也不意味着他没有问题。

程青松:你觉得别人肯定是误读了,关于毛泽东这一块。

姜文:我觉得毛泽东确实是一个人物,但我不是毛粉,我不是任何人的粉。粉丝是特别容易变心和不理智的,粉丝也基本上是不动脑筋的,无条件的,我不是无条件的。

程青松:你要演毛泽东吗?

姜文:我是一个很愿意演戏的演员,但是要有好剧本。

程青松:《让子弹飞》里出现的军刀,还有自戕的场面。有人说你受日本电影影响很大。

姜文:我根本不喜欢日本电影,他们还说我像莱昂内(《美国往事》的导演),你去看看他的电影,节奏特别慢,我所有的电影就没这么慢过,我怎么会喜欢他呢?

《美国往事》

程青松:很多人会把《阳光灿烂的日子》和《美国往事》在叙事上联系起来,比如,偷看女孩子跳舞。

姜文:我小时候还偷看过很多次,我亲身看过,那肯定是在莱昂内拍《美国往事》之前了。好几次别人给我放他的片子,我看到一半,就说别让我看了,如果让重新再剪一遍,一定比现在好看。莱昂内是手艺,我做的不是手艺活。他太迷恋手艺了,做的东西特别有手艺感,哨吹半天,帽子折腾半天,枪弄半天,我是不喜欢玩手艺的。我的电影不手艺,是从《阳光灿烂的日子》开始,好看的东西不要老得瑟(得意纠缠),差不多就走,所以剪接的节奏都很快。

程青松:还有人说姜文的电影是向《教父》致敬。

姜文:我致什么敬啊?这不是因为狂,这是因为我有创作者应有的心态。这和我拍完电影再去看《教父》,觉得这个片子不错,是不矛盾的,就像你打仗的时候说我肯定打死他,但是你打完之后说这个对手挺了不起的,是两个心态。你拍戏的时候,就准备好向谁致敬,这个电影就不可能拍出来了。

《教父》

程青松:每个观众都有自己的一些观影的体验,还有两个导演被大家提到的比较多,一个是库斯图里卡,一个是昆汀·塔伦蒂诺。《太阳照常升起》被联系到库斯图里卡电影狂欢的气质,《让子弹飞》则被拿来跟昆汀的《无耻混蛋》比较。

姜文:我觉得这不是我的事。

程青松:是读解人的事?

姜文:这就是看见黄鹤楼的人能写出什么来的问题,咱们举的都是那些流传下来的美文,很多人看到黄鹤楼,其实可能也写不出什么来。我觉得当一个人评论作品的时候,跟创作者没有关系,是这个评论者内心世界的暴露,如果他的心里只有他想去比较的那个导演,他这么说也没有错,在他的心里那个导演可能占有90%的位置,是一个坐标,但是我的心里,那个导演可能是没有位置的。

程青松:观众,影迷,影评人都有解读的意愿,做自由的阐释。今天跟你聊天,发觉你是反好莱坞体的,反类型化,反模式化,你最不喜欢听到有人把你的作品归类成像某个导演,你不是这样的,你就是你自己。也许解读你电影的人,不知道一个创作过程是从心灵到头脑的主观体现,你的电影其实是自己创作出来的,跟别的导演没什么关系。

姜文:这样说可能清楚一点,但恐怕很容易又被别人理解成狂妄。

程青松:不喜欢被人归类。

姜文:事情是这样的,如果一个人只是一个粉丝,哪怕是影迷,他是当不了一个好导演的,这是有区别的。我爱看电影,一部分,但是我绝不是所有电影的粉丝。大部分的电影我看完后,还是觉得没什么意思。恰恰是觉得这个电影做得不够好的人,他才有可能将来成为一个导演。我根本就不是一个粉丝。我虽然喜欢《教父》,可我最喜欢的不是里面的电影技巧,我一般会极度地欣赏一个人的世界观,比如在《教父》里面,白兰度是怎么认识、理解和表达教父,他用怨妇的方式表达教父,从这一点上我觉得这个人很牛,我喜欢他。不是说我崇拜他,因为他很多电影也演得很烂,但是他演教父的这个世界观让我佩服。科波拉的镜头是否平庸,这都不重要,关键是他用什么样的态度来表现这个家族,以至于带出某种世界观或者某种情怀,这是我喜欢的,具体技术那一套很容易,不用去考虑,你把《教父》拍成黑白的它也牛。

《教父》

程青松:电影中的世界观,他看世界的方式和看人的方式很重要。

姜文:他是怎么认识世界,这个我很看中。至于他们如何表达,是在我欣赏的东西之外的,像莱昂内他们,我没有说他们不好。

程青松:我们也没有探讨他们不好。

姜文:他们已经算是很好的导演了,但都是我不愿意反复看的导演。另外还有一句话叫做“文人相轻”,当然相轻有点贬义,但是文人如果不相轻,怎么百花齐放呢?怎么各式各样呢?

程青松:你谁都喜欢,就成不了自己了。

姜文:李白可以说我喜欢杜甫,但是实际上,我觉得李白可能心里认为杜甫怎么能写得那么唧唧歪歪,他们俩可能互相都不欣赏对方的诗歌。但可能他们对人会互相欣赏,吃顿饭可以,这个是好的。

“我觉得世界就是长在误读的这个营养上的。”

——姜文

程青松:虽然你不是任何人的粉,可我还是想知道你比较喜欢的电影是什么?

姜文:我喜欢《教父》,喜欢《末代皇帝》,几部片子就够我反复看了,我每回不留神看了一个什么烂片,我就把这几部片子搁进去,重新看一遍,心情就好了,我觉得全世界好电影就那么几部。

程青松:读书也这样?

姜文:我读书比看电影多很多。

《末代皇帝》

程青松:所以我觉得你的世界观跟你的阅读还是有关系的。

姜文:我也不完全相信这些写书的,看着好看的就喜欢,不好看的就不喜欢,或者真的能启发我一下,在头顶上掀个盖的,我就觉得他很牛,但这样的东西比较少。

程青松:很多东西是被别人命名成这样才成这样,但是艺术家其实看世界完全不可以去参照这个,可以自己用自己的那一套规则,自己的那个系统去阐释。记得看完《让子弹飞》给你发过一条短信,从民国可以看到当下。你当时回的时候说“民国和当下都是道具”。我从这个回复里面感觉得出来,其实你要讲的本来就是想拍一个电影,并不是想在电影当中说这些现实的东西,现实要读的话是观众自己的事。

姜文:这里面还有一个根本上的观点问题。那样去理解这部电影的人首先认可了以皇帝、政治来概括整体人类历史,对我来说不是这样,那只是其中的一个说法,民国、爱新觉罗、朱元璋,那只是你们定义的概念和说法而已。对我来说,我有我对这一套东西的说法,我可以拿朱元璋当一个道具而已,我不知道这么说是否清楚?

实际上我们人类世界是不断被强权者归纳成一种东西,说这叫欧洲,这叫资本主义,这叫什么,他希望那么做,没有关系,因为他的位置、职位或者他的需求决定的。但对艺术家来说,他们永远有他们自己一套系统在解释,什么是人,什么是强盗,什么是组织,什么是妓女。你不能说你用“五讲四美”这一套来解释莎士比亚,这就没法聊了。

老百姓这么想无所谓,我们很多所谓搞文艺批评的,搞创作的还这么聊,是肯定没有出路的。这杯水我们可以起8个名字,爱新觉罗起的名字叫清朝,我们起的名字就叫杯水,我跟爱新觉罗不是一个系统,莎士比亚跟他们的英国皇室也不是一个系统。我更愿意从莎士比亚或者是莫扎特,米开朗基罗这一套东西,来理解人类历史而已。所以我说,民国也好,什么也好,只不过是个道具而已。

程青松:我能够理解,有一段时间我看到凤凰卫视(微博)会请很多人讲口述史,就是个体对于抗战或者是对于“文革”个人的记忆,可能跟官方的说法,或者是专门负责写这个的人是不一样的,我经历的这个东西是我自己看到的东西。就个体来说,他的记忆和历史记忆和公共记忆是不完全一致的。那是他的一种解读,姜文的解读是用自己的眼光。

姜文:莎士比亚写丹麦王子哈姆雷特,丹麦王室肯定跟他急了,这不是瞎编吗?但莎士比亚其实聊的是另外一回事,而且对莎士比亚来说,也不是在影射丹麦王室,说你们丹麦什么样,根本无所谓,丹麦爱怎么样怎么样,莎士比亚只是找一个王子来说这个事,莎士比亚一定觉得他自己对世界的看法比丹麦王室要重要。根本就是两种聊法。

程青松:王子只是一个载体,只是借用。

姜文:所以如果有人在那里说,莎士比亚是别用有心,影射丹麦,把丹麦搅得一团糟,其实根本和莎士比亚不在一个语言系统里对话。

程青松:丹麦王室这点事这个对哈姆雷特是一个小事。莎士比亚自己的思考是最重要的,这样说就很清楚了。历史不是教科书写的那样,历史也不是强权者说的那样的,其实每个人的感受是不一样的。

姜文:他聊他的,我聊我的,不是一回事。

程青松:卡夫卡写过,一战爆发的时候他在游泳,别人的话都会说我在躲避战争,或者参加抵抗运动,而他是在下午游泳,一个生活的状态,他那个个体那么自在的存在着。我当时看了很震动。

姜文:卡夫卡没有生活在制式化里。

程青松:很多作品写战争,好像每天都在撒传单,没有打酱油的人。

姜文:说句很简单的话,民国不属于蒋介石,但是有些人会拿蒋介石时代来说民国,那是搞政治研究的,搞历史研究的。但对我来说,民国肯定跟蒋介石的关系不大,我看到的是另外一些东西。

程青松:《让子弹飞》的结尾,大家都走了,牧之很孤独,有这种感觉。

《让子弹飞》

姜文:我觉得是这样,每一个人都是孤独的,除非有人回避他的孤独,那我没办法了。回避孤独有各种各样的办法,包括上网,找对象,乱七八糟吃喝玩乐,这些大体除了基本的温饱,都是回避孤独。如果说张牧之孤独从他第一句话就孤独了,他们说“没打中”,牧之说“让子弹飞一会儿”,这就已经是种孤独了。

程青松:在中国的银幕形象当中张牧之这个人物还是很独特的,他这样一个状态。原来的那种领袖人物在电影中会有前呼后拥。

姜文:其实《盗官记》原来拍过一个电影,我们这是第二次拍,同样一本小说,你们先看看那部,再聊这个话题可能会不一样。

程青松:那个电影叫《响马县长》,我看过,完全是不一样的类型。

姜文:那才有意思,一个小说诞生了两部电影。

程青松:《响马县长》那个年代,80年代拍东西比较老实,基本按照小说的线索,导演个人的东西比较少。可能看了《让子弹飞》,大家会发现,同样一个小说,姜文是这样来发挥和理解的,看到的东西不一样。

姜文:甚至都不是发挥和理解,我读了一遍小说,我读出来就是《让子弹飞》,“误读”。

程青松:就是你看到这部小说就开始创作了,你在想像。

姜文:对于我来说,仅仅就是“误读”,我把《生存》读完了我脑子里面就是《鬼子来了》,这也可以理解成是创作,但对于我来说基本上是一个误读。

程青松:不是“误读”,是你的读解。

姜文:是“误读”,因为我觉得世界就是长在“误读”的这个营养上的。

程青松:我以前写过一句话,“世界是由误解构成的”,充满了误解。有的人一生就在做这个事,都要让别人理解自己,有人就无所谓,就不让别人理解自己。

“《太阳照常升起》是上帝送给我的礼物,《让子弹飞》是我们送给观众的礼物”

——姜文

程青松:拍片的速度会加快吗?从导演电影处女作《阳光灿烂的日子》到现在,十八年拍了四部电影。《让子弹飞》的剧本也磨了一年多。

姜文:至少。

程青松:当时我收到了很多条你发的短信,都是古体诗。

姜文:那都是在做剧本的过程中写的。

程青松:我收到的有七八首。哪天还可以搜集起来?发表在《青年电影手册》上。

姜文:平仄都有问题,有谁会发表一个平仄不对的?

程青松:我不介意平仄。我们这个杂志从不删减大家聊的东西,因为我觉得一旦你写的文章编辑要给你改,你是一个完整的结构,你要拿掉一块骨头特别可怕。

姜文:那我整理整理给你。

程青松:讲讲您这四部作品在你心目当中的份量。

姜文:我觉得《太阳照常升起》是上帝送给我的礼物,《让子弹飞》是我们送给观众的礼物。《太阳照常升起》是无法复制的,而且在精神生活里面永远是一个营养。我觉得大家没有看懂,没有机会看是大家的损失,不是我的损失。《鬼子来了》聊的还是人的事,虽然有非现实的手法,但是聊的都是人家说的一个阶段的事,《太阳照常升起》真的是一个心理和精神的事。

程青松:你是说在精神上的东西吗?

姜文:对于创作来说。

程青松:创作上投入了更多。

姜文:如果拿自己当材料往里面剁的话,那里面剁的全是自己的肉,都是述平我们一起做的,《鬼子来了》基本上还是剁别人的肉,剁历史的肉,《太阳照常升起》剁的是我们自己的肉。

程青松:《太阳照常升起》是你自己心灵的东西,但是看《鬼子来了》的时候容易看到中国人的状态。

姜文:更加公众一些。《太阳照常升起》是精神和心理的东西,我有时候看这个片子,拍成这样,谁拍的?我都佩服,我起码是《太阳照常升起》的粉丝,如果是的话,我就是他一个人的粉丝,他跟我现在已经不一样了。

程青松:太不一样了。

《太阳照常升起》

姜文:已经很久了,我现在不在那个状态,我是《太阳照常升起》那个导演的粉丝。我们是用第四人称写的剧本,第四人称复数写的剧本,不是在一个现实中的状态。不知道你们同意不同意,假如一个导演的价值在于他能够通过电影创造一个世界。我们知道,上帝也创造了一个世界,上帝的世界也有各式各样的毛病,我们当然不是上帝,正因为我们不是上帝,我们才努力的也创造一个世界看看。当然也有人说人类一思考,上帝就发笑,没有关系,上帝笑比别人笑强点。我们也试图创造一个我们的世界,这个世界是有迫切愿望和真实感受的一个世界,我们有机会去做,而且是一般商业片都达不到的一个投资去做。我很幸运有机会在2005年把太阳拍了,这个年代是绝对不允许,是不可能产生拍这样一个题材的这样的一部电影。也许到2050年,大家钱多了,人们心情也好了,说要不也拍这么一个片子吧。但当时是2005年,什么样的投资人可以这么做呢?这个人首先真有钱,让导演去花,现在很多制片人投资电影是要拿钱变钱的,拿一个要变两个的,因此本质上是不可能出现一个精神产品。太阳的主要投资人是王伟,他自己后来在家看了好几次太阳,看完了之后给我发短信说老姜,值!这个作为一个导演,我已经满足了,我应当感恩。

程青松:《太阳照常升起》的情感,这个电影按照故事,其实可以做成很写实的故事,不是现在你拍出来的那种状态。我觉得看那个电影的时候,我们是60年代出生的人,从那一代走过来的人,对它的理解还是有一些。现在的人,你使用的那些音乐,包括出现的那个时候女性的大腿的那些场面,令人想入非非,可能确实对于80后的人,对于那个东西他们可能缺乏一些了解。

《让子弹飞》工作照

姜文:其实我一直不这么认为,我可以跟你讨论一下。《让子弹飞》卖了快7亿了,难道他们对北洋都是了解、熟悉和理解的吗?不是。那个年代比《太阳照常升起》离得还遥远。美国片《阿凡达》在中国卖了12亿多,他们对那个环境熟悉和了解吗?不是的。《太阳照常升起》写的不是华侨的事,也不是“文革”的事,是一种心路历程,是一种你脑海中的经历,这个经历跟你的精神和肉身有关系,我拿出来,试图跟大家分享。我们可能忽视了一点,在这次分享的过程中,没有充分的创造好大家跟你分享的环境和心情,大家没具备我们同样的心情,所以没有形成分享的情况。我们也不说谁做得不对,只能说是心情的条件没有达成。

不过呢,任何你碰到的结果,其实都是你所期待的,只不过你忘了你最根本的期待。再换句话说,如果你的希望和你的手段是朝一个角度的,没有办不成的事。如果你的希望和你的手段无论因为什么原因有了偏差,就会产生不是心想事成的情况。后来我看了当时我们谈剧本的60万字的那些记录,太阳上映后的反应实际上是我们期待的,我们就期待是一个别人说,啊,我们怎么看不懂啊?这是我们最根本的东西,当时确实想跟人家分享,但是没打算跟那么多人分享,这是非常微妙的一件事,所以我跟年轻人会说这句话:你想做的事一定能做成。你稍微检验一下,你的目标和你的努力方向是不是有偏差?如果把偏差调得笔直,就一定会心想事成。如果不是笔直的,那你就要承担你事先设计好的这个结果。其实多少我们做《太阳照常升起》的时候是有某种宣言感,有这个潜意识,这个潜意识最后就造成了这个结果。

《让子弹飞》

程青松:宣言感是说拍给50个人看的?

姜文:也不是,我们对未来也没有那么多期许,是我们想好了能理解的观众可能没那么多,现在是这么多,可能比《太阳照常升起》上映的时候会多点,但绝对不会像《让子弹飞》那么多,是两种类型的东西。如果《太阳照常升起》有《让子弹飞》这样高的票房,那我们就彻底“崩溃”了。

程青松:电影不是单单以票房来证明价值的。

姜文:感谢上帝给我们一个《太阳照常升起》最完美的结果,其实它是最完美的。

程青松:也有人很喜欢这部电影。

姜文:有很多人,对《太阳照常升起》的感受,跟我的表达有共鸣,我觉得我还是有很多分享者共鸣的。我觉得这些都是正常的,非常好。

《太阳照常升起》工作照

程青松:以前我有一个好朋友就说,经常有人拿我看不懂某个东西是批评某个东西,那是因为你自己没有准备好。

姜文:你只能看加法,你不会乘法,你说这个叫什么?我看不懂,因为它是乘法,你应该有些自卑。他这么说对我没有伤害,对他自己伤害更大。拍挣钱的戏是容易的,拍《太阳照常升起》还真需要点本事,或者需要上帝给你机会。

程青松:真要说票房,《阳光灿烂的日子》1995年就是冠军。那个时候的物价不是现在的物价了,折算下来也是好多亿了。

姜文:咱就不折算了吧。

程青松:《让子弹飞》拍完了肯定要准备下一部吧,下一部的方向是什么?

姜文:我现在还没想这个事,我还要歇会儿。我这半年剪片子颈椎问题很大。

程青松:现在很多导演都不自己剪片子的。

姜文:如果剪接导演不参与,甚至不去做剪接,这个导演其实不应该叫导演。所以好莱坞为什么老剥夺那些烂导演的剪接权,剪接真的十分重要。

程青松:剪辑可以让电影起死回生。

姜文:一个导演,不参与剧本,不参与剪接,不参与表演,那都不能叫导演,不会演戏的编剧不是好导演(笑)。

《让子弹飞》工作照

程青松:中国的导演比编剧多很多。

姜文:中国不知道从什么时候开始,道听途说把导演当成事了,我很反感,你先别说你是不是导演,你会不会写剧本?你能不能剪接?你能不能演戏,如果不能的话就不是,你就不叫导演,就不能叫导演,你凭什么跟人家说?你凭什么跟人家说你要这么做,你不能说我有这个职位,那是胡扯。

程青松:但是你现在的精神状态也很好,期待能看到你新的作品。今天我们不仅仅聊了《让子弹飞》,也聊了《太阳照常升起》。很久没有一部电影能激起大家这么多的话题,可见我们的生活是多么的贫乏,我们的精神生活在日常生活中是多么的匮乏。

姜文:其实我的电影,年代和故事看上去是离现实生活最远的,但是观众看完了后,却有很多可聊的。很多电影内容看上去是贴着生活拍的,看完了,却觉得跟生活一点关系都而没有。

程青松:电影是梦,也是现实,谢谢姜文和我们分享了他的创作经验,我们期待他的电影,让太阳像子弹一样继续飞吧。

昨天开始,姜文出演的第一部好莱坞电影《侠盗一号》在中国上映,我第一时间看了这个片子,姜文一出场,一开腔,我就忍不住笑了。即使说英文,还是听得出来是姜文的声音。

姜文导演简历

1980年,进入中央戏剧学院表演系,曾经凭借《春桃》和《芙蓉镇》两度斩获大众电影百花奖最佳男主角;

1995年,执导《阳光灿烂的日子》,获得第33届台湾电影金马奖最佳导演和最佳改编剧本奖;

1998年,执导《鬼子来了》,获戛纳国际电影节评审团大奖和金棕榈奖提名;

2007年,执导《太阳照常升起》,获威尼斯电影节金狮奖提名,第44届台湾电影金马奖最佳导演、最佳改编剧本和最佳剪辑三项提名,并斩获最佳剪辑奖;

2010年,执导《让子弹飞》,获第48届台湾电影金马奖最佳改编剧本奖,青年电影手册2010年度华语十佳影片;

2013年,执导《一步之遥》,获得青年电影手册2013年度华语十佳影片;

2016年,出演美国电影《侠盗一号》。

▷ 金扫帚奖火速投票通道 ◁ 点击投票!

青年电影手册公众号

总 编:程青松

内容总监:安宕宕

视觉总监:马文放

实习编辑:乔怡然(北医)廖晓伊(北大)

阅读原文,进入酷炫的H5投票页