一直纠结于是否要写这篇文章,最后决定写出来。

以下摘自于一个大V公众号中的文章:

“培训管理者很少见到最顶尖名牌大学的毕业生,为什么?根本原因在于,培训管理不是企业的核心业务。那培训管理者还负责培训所谓“素质”层面更高的业务人员,何德何能?

如果不从思维境界超越,不从理论体系超越,不从知其所以然超越,仅仅靠一套表层的方法论,我们的视野是否太局限,我们是否太甘于成为一个辅助部门的角色,培训管理者的征途应该是星辰和大海。”

你看了后感受如何?

某知名培训机构的老板和我至少说过两次这样的话“

尽管我是服务于培训经理,但是我从内心看不起他们

,如果有能力就去做业务了,干嘛做培训?要不自己跳槽出来创业做培训。”尽管我不认同,但是在他内心中,培训岗位负责的就是支持性工作,事务性工作,是一份低技术含量的容易操作的工作,价值不高。

我当年决定是否要加入国药大学(中国医药集团的企业大学)时,很多朋友劝我“凭你的能力,应该去做业务,或者是公司里更核心的工作,而不是去做支持性工作。”尽管我到国药大学后做了很多开创性的,能够帮助业务发展的,离业务核心更贴近的工作,但是他们还是不理解,当然我不知道他们是否在内心里也会看不起我。

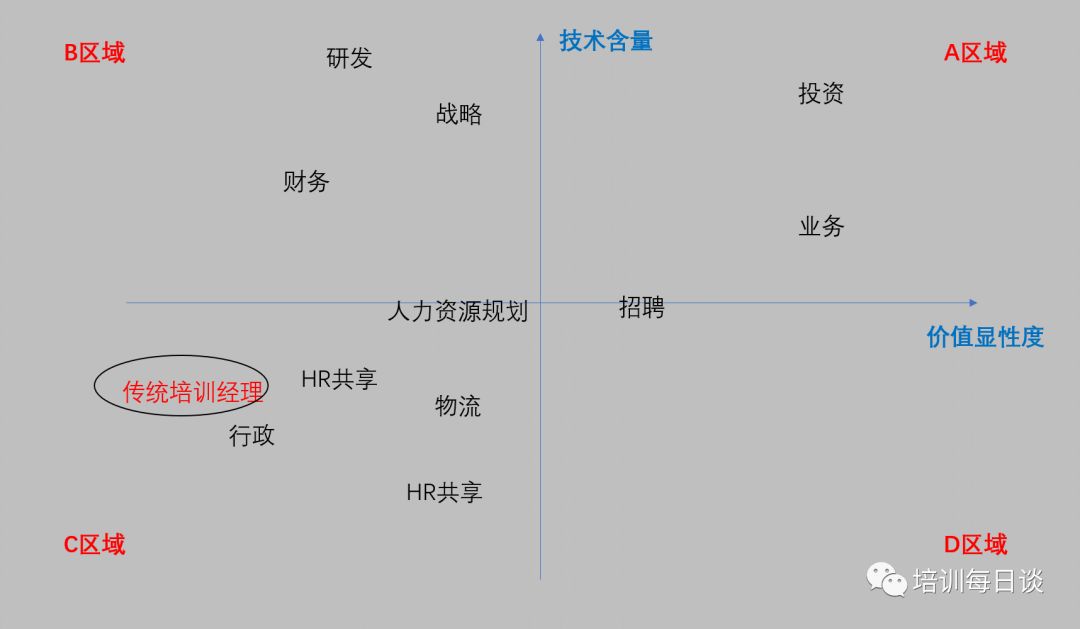

如何衡量一个岗位的价值?当然这与其工作水平也成正比。我认为有两个维度,一是技术含量,或者称为可替代性,具备这项能力需要学习和锻炼的周期以及付出的时间精力;二是价值显性度,即该工作能够在商业交易中体现为商业价值的可评估性。这样我们就可以把工作分为四个象限。

比如研发人员,他们工作的技术含量高,尤其要成长为技术专家,需要付出超乎寻常的时间和精力。

但是研发的工作未必马上可以转换为商业成果,所以他们的工作处于B区域;

而销售人员,其工作技术含量未必算最高的,可替代性也很强,不管什么专业和背景的员工都有可能成为顶级销售人员,但是他们工作的显性度很高,做销售成一单就为公司带来一旦的收入。

相比来看,处于C区域的工作一般为职能支撑性工作,比如行政、人力资源中的劳动关系岗、传统的培训经理岗位。

这类工作很难直接直接体现为商业结果,而且在老板看来,技术含量不高,可替代性比较强。

所以,培训经理的背景相对多元化,什么专业毕业的都有,而且有一些是在其他岗位转岗过来的,具体原因有的是因为自己喜欢,有的是因为老板不喜欢他。

所以,在这个模型我们可以看出,提升一个岗位的价值度就有两个大的路径:

一是提升价值显性度

,多年来,培训圈一直有一个困扰人的问题,就是培训效果如何评估。大家的逻辑是正是因为价值不容易显性化评估,所以在组织内的地位不高。但这是个“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题,我们主要思考的还是你的工作是否真正支撑了业务,是否有价值。如果有价值的话可能就不需要评估,业务也会认可你的工作不可或缺。所以要让工作内容离业务部门近一些,直接支持他们的工作,比如培训部门基于胜任力模型或者是课程体系组织单门课程的培训班,这样的工作就离业务很远,他们感知不到到底这些内容与他们的工作有什么关系。要离业务近,就需要切入业务,挖掘业务的真实需求,让培训的每一个内容和每一个活动都有业务价值链紧密相连。

二是提升技术含量

,如果你的工作都是事务性工作,坦白说技术含量很低,你全身心投入去做,关注每一个细节,将这项工作做到极致,那也是一个事务性工作者。我知道很多培训经理在参加外面的认证班,包括学习设计师、引导师、课程开发、案例开发等等,在组织中实践这些技术,引来一众培训机构的担忧“客户都自己做了,我们做神马?”这是一个趋势,我们应该拥抱这种趋势。

培训经理要提升自己工作的技术含量。

我在国药大学以及离开后,在众多场合,包括论坛分享、上课、写书和文章,都在为培训经理正名,希望通过自己的努力能够影响培训经理,提升这一群体的组织价值。而这也正是很多培训经理的困惑。我多次说:

定位决定价值。

最重要的是要想明白以下问题: