后来,乌镇做了一个统计,整个乌镇,包括东栅和西栅,最不受游客关注的“小景点”,就是“矛盾故里”。原因是,年轻人不喜欢,外国人看不懂。

乌镇戏剧节演出

这个调研结果出乎意料。所以后来,乌镇做了戏剧节(不是传统的京剧,而是国际化的歌剧话剧)、木心美术馆、当代艺术展等等,

一系列年轻人喜欢,但和“主流乡村文化”格格不入的怪物。

但结果呢,这些活动不仅产生了巨大的品牌和经济效益,还一举奠定了其“文化小镇”的格局和地位。在中国,乃至世界上,形成了自己独有的符号。

有专家说:现在最没文化品位的乡村旅游活动,就是各地最热衷的“某某文化旅游节”。

木心美术馆

专家的话虽然刺耳,但“中伤者”似乎并没有可以反击的炮弹。

这倒不是因为其“成功者的开火权”,而是国内乡村旅游,包括休闲农业中,数不清的血淋林的现实。

现在很多乡村旅游者和庄主(以下统称庄主),提到自己的项目时,一方面融入各种自己的各种乡村情怀,另一方面又津津乐道自己已有资源可以依托。

但最后呢,他们按照自己情怀打造的庄园,以及颇为自豪的民俗文化项目,主流的80后、90后消费者压根无人问津。或者只当作新鲜事物,瞄了一眼之后淡然而过。

这时很多庄主一腔怒火油然而生:现在的年轻人啊,太没有文化素养了。这么好的东西,怎么都不懂?说着说着,还要上升到“影响国家民族文化传承”的高度。

那么,到底是谁错了?

继承传统文化,发扬民俗文化、保留乡村文化……这是现在做乡村旅游时最常听见的词汇。

但很少有人探讨,究竟什么才是传统文化?

以文字为例,到底是繁体字是传统文化,秦时代的小纂是传统文化,还是更久远之前的甲骨文是传统文化?

以建筑为例,秦汉、隋唐、明清以及民国时期,房屋风格样式包括用料都不尽相同,那么到底哪个年代的东西才是传统建筑文化?

这两个例子看似胡扯,但至少说明了一个问题:

作为文化的载体,所有事物都是随着历史的演进,随着生产力的提升,随着材料和生产方式的改进,而不断以实用为目标进行改进的。

就像房子一样,从茅草屋到木制砖瓦结构,再到现在的钢筋混凝土,这个演进过程,是和人们的需求——住的更安全更舒适紧密相关。

至于所谓文化,也只物质富足者的一种“显摆地位”的追求。试想,如果代代都要原汁原味传承,岂不是到现在仍是尧舜禹时代的茅草屋了?

对于现在追求精神享受的人们而言,传统文化的美必不可少,但是

因为过于追求所谓传统文化,而忽略时代的进步和现代的需求,就有些“过”了。

比如算盘、比如毛笔、比如千层底鞋、比如太师椅,这些都是传统的东西,但在现代生活中,除非给予它们新的定义和内涵,否则,都难逃消亡的命运。

所以,对于乡村旅游和农庄而言,以与时俱进的实用需求为“纲”,传统文化和民俗为“目”,才能让传统中真正美好的东西得以传承。

“推己及人”本是一个褒义词,指的是用自己的心意去推想别人的心意,设身处地替别人着想。

但是在多元文化中,“推己及人”又很容易弄巧成拙。

比如在乡村旅游中,作为主流游客的80后、90后,和做为庄主的70后,他们的成长背景、生活场景、思维模式、爱好习惯、格局视野等等几乎全都不一样。如果70后去“推己及人”,那么很可能闹出尴尬。

现在的庄主,大多都是农村出身的70后,白手起家,事业有成之后,一方面想转型追风口,另一方面意欲回报家乡。

这时,

他们“衣锦还乡”的背景和心理决定了,他们对于儿时乡村、对于田园生活、对于逆城市环境的由衷喜爱。

但对于现在出生在农村的80后、90后而言,他们对于乡村的印象,几乎都是负面的——贫穷、落后、愚昧等等。正在追逐事业的他们,心中最大的理想不是追求乡村生活,而是逃离农村,改变命运。

对于出生在市区的80后、90后,他们对于乡村的概念更是模糊的。这种模糊大约就相当于我们想象朝鲜人的生活状态。

习惯了都市品质生活的他们,愿意到农村去,更多是出于新鲜感和好奇,而绝非对于农耕文化、对于破门板当桌子、粗瓷大碗喝茶之类生活方式有多热衷。

曾问一位对农村颇具情怀的庄主:如果在田园环境里,你是愿意喝一杯大碗茶,还是喝一杯咖啡?

这位庄主毫不犹豫地说,当然是喝大碗茶。

但是现实是,

我们发现,真正把“咖啡”和田园风光柔和的庄园,要远远比“大碗茶”和自然景色结合的项目,更受游客欢迎,生意更好。不管是台湾,还是乌镇等国内案例,大都如此。

我们从不反对传统文化的价值,但是在时代的浪潮中,如果背离现代需求,一味地追求传统事物的形式,那就有点南辕北辙。

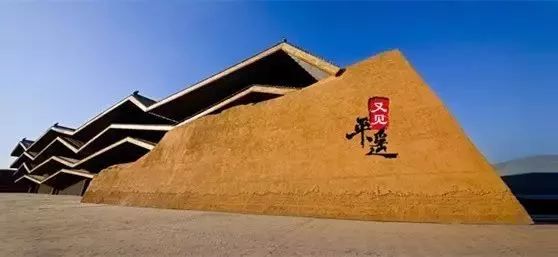

事实上,只有把传统文化的精髓和现代审美结合起来,才能够产生新的生命力。比如王潮歌的印象系列、又见系列,比如张艺谋的一些文艺节目,不仅年轻人喜欢,连国外游客也赞不绝口。

所以在乡村旅游中,文化打造最大的痛点和难点,不是对传统文化的挖掘,而是对现代消费的理解,以及如何让其嫁接。

所以,对于当下的乡建人,即便要卖大碗茶,也要让用户喝出咖啡的格调。

素材来源:

一诺创意农业旅游规划设计院