阿拉伯沙漠里的一场降雨,在两年后,却让数千里外的中国人感受到了恐慌。

2018年中,因为连续的强降雨,在阿曼、也门和沙特阿拉伯三国间的沙漠地带,土地湿润起来,土中的沙漠蝗虫开始从卵中孵化。

到了当年年底,沙漠蝗虫的数量增长到了400倍,开始成群聚集起飞,总数达3600亿。

虫群沿着南北两个方向移动。

过去两年,它们向南越过红海,到达东非,致使肯尼亚、索马里、埃塞俄比亚在内国家,遭遇了25年来最严峻的蝗灾。

向北则渡过波斯湾,感染了伊朗、阿富汗、巴基斯坦以及印度北部的土地。

目前,蝗虫袭击了印度西北部的拉贾斯坦邦,将造成今年印度粮食减产30%-50%。

据联合国粮农组织估算,如不加以控制,到今年6月份,虫群数量会扩张到现有的500倍,蔓延至亚非30多个国家。

更坏的消息是,虫群距离中国仅1000公里,且有不断向东蔓延的趋势。

这场蝗灾,会逼近中国吗?

阿拉伯沙漠里的一场降雨,在两年后,却让数千里外的中国人感受到了恐慌。

2018年中,因为连续的强降雨,在阿曼、也门和沙特阿拉伯三国间的沙漠地带,土地湿润起来,土中的沙漠蝗虫开始从卵中孵化。

到了当年年底,沙漠蝗虫的数量增长到了400倍,开始成群聚集起飞,总数达3600亿。

虫群沿着南北两个方向移动。

过去两年,它们向南越过红海,到达东非,致使肯尼亚、索马里、埃塞俄比亚在内国家,遭遇了25年来最严峻的蝗灾。

向北则渡过波斯湾,感染了伊朗、阿富汗、巴基斯坦以及印度北部的土地。

目前,蝗虫袭击了印度西北部的拉贾斯坦邦,将造成今年印度粮食减产30%-50%。

据联合国粮农组织估算,如不加以控制,到今年6月份,虫群数量会扩张到现有的500倍,蔓延至亚非30多个国家。

更坏的消息是,虫群距离中国仅1000公里,且有不断向东蔓延的趋势。

这场蝗灾,会逼近中国吗?

联合国粮农组织最新蝗灾传播地图。

相关专家认为,接下来,沙漠蝗群可能向埃及和北非蔓延。

农业部在第一时间给出了答复:

随季风可能有少量迁入我国,但危害的概率很小。

这个判断是经得起推敲的。

此次在西亚肆虐的蝗虫,如想抵达中国,有两个迁徙方向,一个是沿印度北上进入西藏和新疆,另一个是转向东南亚进入云南。

无论哪一个方向,都有天然的地理屏障,前者是西藏高原和帕尼尔高原,后者则是云南的茂密雨林。

沙漠蝗虫的对于暖湿气候有格外青睐,一般活动在温度40℃左右、湿度60%-70%的条件下。

高寒的山脉是阻隔他们的天然屏障。

另外,蝗虫主要以水稻、小麦、玉米、高粱、谷子等禾本科植物为食,这是因为其体内拥有大量的名为糖苷键转移酶的代谢解毒酶类。

这类酶能降解禾本科植物中存在的特定次生代谢物。

而在热带雨林,其赖以为生的禾本科植物稀少,且充满天敌,不利于虫群迁移。

一言蔽之,大可不用担心。

相信科学,新冠肺炎之后,中国并不会被东非蝗灾盯上。

但在社交媒体上,关于蝗虫的讨论却开始泛滥。

近日,多家媒体报道了东非蝗灾的消息,有人开始设想,如果蝗虫来到中国,该怎么办?

遥远的危机变成了饕餮们的脑洞盛宴。

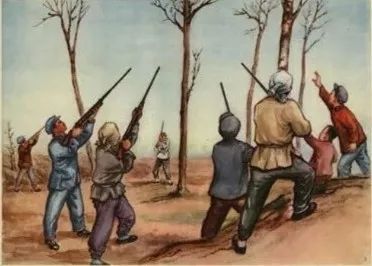

人们翻出旧事,2017年,山东潍坊出现大规模蝗虫泛滥,当地村民集体出动捕蝗,引起附近市民前来收购,10元一斤非常抢手。

除了人吃,家禽也可以参与。

有媒体报道了二十年前,新疆北部发生蝗灾,当地引进了十万只鸭子,前往捕食蝗虫,效果显著。

作为八卦,这些报道可以当作谈资。

但作为科普报道,上述讨论其实是不靠谱的。

靠天敌消灭蝗虫,仅限于蝗虫泛滥,但未起飞时。

蝗虫一旦成群起飞,其内会释放一种名为苯乙腈的挥发性化合物。

这种物质会改变蝗虫的体色,让平常绿色的蝗虫呈现出黄黑色的样貌,同时也会令蝗虫表现出更强的攻击性。

更可怕的是,其散发出来的气味,会让以其为食的天敌闻之而生畏,甚至一旦被捕食,苯乙腈会最终转化为剧毒物质氢氰酸,令捕食者感到不适。

这时的蝗虫,不仅动物不能吃,人也无法食用。

甚至,私自捕食蝗虫,不小心还会造成病症。

1998年,哈尔滨就有十多人在吃过蝗虫后,引起过敏反应,经抢救才脱险。

目前,针对蝗灾的防治,更靠谱的方法主要还是化学防治、生物防治、遥感技术与生态防治。

农药,特别是化学农药,是过去数十年来蝗虫主要的杀手。

在大规模蝗灾爆发时,主要通过飞机喷洒农药的方式来进行防治。

如1953年,新中国爆发第一场蝗灾,即出动了四架飞机进行农药喷洒。

农药可在短期内控制蝗虫,却会给土壤及其出产作物带来污染。

如著名的666农药,它曾是被全球广泛使用的杀虫剂,但其对生态环境有巨大危害。

1970年代后,多国开始禁用此类农药,中国也在1983年停止了其在农业上的使用,但直到今天,许多地区的土壤和水体中,依旧残留有它的成分。

取而代之的办法是仿生农药。

仿生农药是一种昆虫生长调节剂,昆虫学家基于蝗虫体内的病原微生物以及可抑制其生长的真菌,侵入蝗虫体内,达到控制虫群规模的效果。

近年来,基于无人机的遥感技术的进步,也推动了蝗虫预防方法的进展。

这次东非蝗灾,联合国粮农组织即利用无人机搭载的遥感工具,做出了及时反应。

这款遥感工具名为eLocust3,是一款手持平板设备,内含自定义应用程序,可使用英语、法语或阿拉伯语操作,通过卫星实时记录数据,并将其传送到国家蝗虫中心和罗马粮农组织总部的沙漠蝗虫信息处。

2015年来,该组织已在北非、近东和亚洲西南部24个国家,发放了450台这种手持设备。

eLocust3设备的屏幕截图。

红色区域代表新鲜的绿色植被,深受沙漠蝗虫喜爱。

黑色区域代表老一点的植被,蝗虫对此没有兴趣。

此类遥感图,可帮助追踪与定位蝗群。

仅靠防治无法阻挡住蝗灾的脚步。

这种肆虐了人类数千年的灾难,它为什么会形成,目前还无法确知。

我们能够了解的是,蝗灾是生态恶化的副产品。

所以,更长期的治理办法是生态防治。

中科院动物所曾对中国北方特有的亚洲小车蝗进行研究,发现,该类蝗虫青睐植物氮含量低、土壤中氮已经耗竭的过度放牧草地。

这项研究,也部分解释了内蒙古草原退化与当地蝗虫成灾的关系。

完成这项工作的是中科院动物所的康乐研究组。

2014年,康乐牵头破译了飞蝗的全基因组序图谱,围绕种群暴发成灾机制等世界难题,取得系列重大突破性进展,成为了国际上生态基因组学研究的主要开拓者。

目前,在蝗虫防治领域,中国正处于世界领先水平。

而自1953年以来,蝗灾并未成为困扰中国的重大灾难性问题。

农业部的监测数据也显示,未来中国爆发大规模蝗灾的风险很低。

但在过去四十年,蝗虫从未远离中国。

在全球生态发生变化时,蝗虫阴影依旧会笼罩中国。

1986年,国务院下发紧急通告,通报了建国以来第一次蝗虫起飞事件。

接下来的两年,全球性蝗灾爆发,非洲多国遭遇粮食危机。

2003年,随着气候变化,非洲再次爆发蝗灾,中国在当年也遭遇局部蝗灾。

当年非典期间,在锡林郭勒草原,蝗虫大量出现在沙化的草原上。

蝗虫研究专家、中科院院士康乐认为,中国依然没有完全从蝗灾的阴影当中解脱出来。

「如果你去内蒙古、新疆就会看到每年草原上都发生很严重的蝗灾;

在黄河的出海口,在滨海的荒地上,蝗虫也会经常造成灾害。

」

除了异常气候影响以及土地荒漠化,在中国,蝗虫的出现,还是一场「人祸」。

与疑似导致新冠肺炎的原因一样,它也是与非法捕猎、食用野生动物有关的一个恶果。

新世纪以来,中国的蝗灾多发在北方干旱退化的草原地带。

为什么会发生这里。

「在草原上,百灵鸟是蝗虫的天敌,但是随着人类对百灵鸟的大规模捕杀和对草原生态的负面影响,百灵鸟已濒临绝迹,生态链关键环节的要素缺失,使蝗虫没有了天敌,肆意繁殖。

」

百灵鸟是少数在干旱地带能够生存的鸟类。

在内蒙古,曾经存在大量的蒙古百灵,因其是荒漠化草原代表性鸟类, 是维护草原生态平衡的重要一环,且以蝗虫为食,可防治害虫,上世纪八十年代,曾被内蒙古定为区鸟。

百灵鸟不仅吃蝗虫,它还是一种歌声婉转、肉质鲜美的鸟类。

后者为它带来了灭顶之灾。

1999年,内蒙古自治区野生动物资源调查报告显示,整个地区仅存蒙古百灵522万只,而在过去二十年,这个数字更是继续下降。

2019年底,内蒙古自治区公布了当年公益诉讼十大案件,其中之一就是发生在锡林郭勒盟的「毒杀百灵鸟案」。

此前一年,当地森林公安局抓获了三名鸟贩,三人在用苜蓿草籽与克百威配成约60斤毒饵,在百灵鸟栖息地,毒杀了4400多只百灵鸟。

这起案件造成了生态经济价值损失、国家财产损失等共计440余万元。