![]()

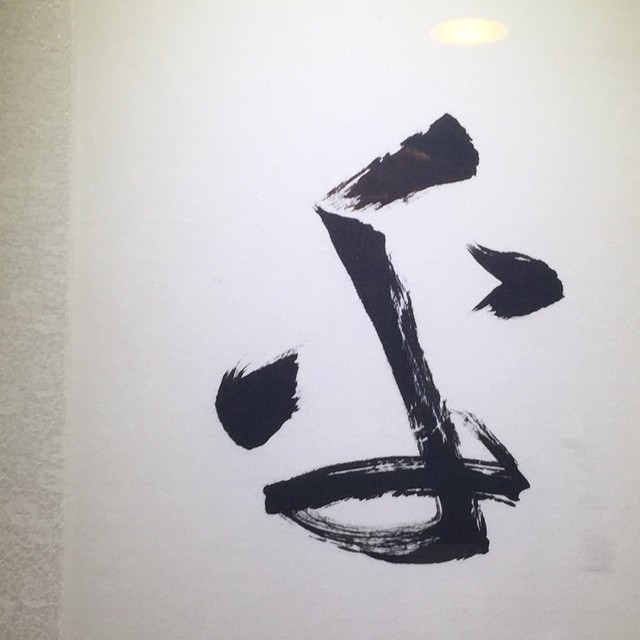

俞可平|文

中共十八届三中全会通过了全面深化改革的重要决定,公布了60项重大改革任务,具体的任务有320多项。

除此,还成立了全面深化改革领导小组,下面有六个专项改革小组,政治、经济、文化、社会、党的建设和纪律监察。

所有这些改革任务有一个总目标,就是“发展和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”。

我自己一直是“治理”、“善治”和“治理现代化”的倡导者,对十八届三中全会把“推进国家治理现代化”当做全面深化改革的总目标,尤其高兴。

我认为,这是一个具有重大战略意义的部署。这实际上提出了第五个现代化——政治现代化。

政治现代化比起原来的工业、农业、国防、科技四个现代化来说,更深刻、更重要、更带有长远性。

十八届三中全会通过的《决定》是有重大战略意义的,但全社会包括很多的领导干部都还认识不够。全面深化改革的总目标要牢牢坚持,并且努力通过具体的制度来实现、落实、推进。

政府治理是整个国家治理现代化的关键。尽管“更少统治更多治理”是人类政治发展的普遍趋势,但是到现在为止,政府还是最重要的公共权力,公共权力依然是决定国家政治事务最重要的手段。发达国家不例外,对于中国尤其如此。

我有一句口号——“善政是善治的关键”,没有好的政府就没有好的治理。 实现国家治理现代化的关键是政府自身的治理要现代化。然而,恰恰在这方面我们遇到的挑战、存在的问题还很多。

-

政府公信力流失

大家都有感慨,现在人与人之间缺少了信任,坑蒙拐骗这么多,朋友、同事、上下级之间都不可信了。

很多人都惊叹社会堕落,世风不古了。

我认为最关键的原因,就是政府公信力的流失, 如果一旦觉得政府不可信了,这个社会就无法信任了。

现在有些地方、有些部门,政府的公信力陷入了“塔西佗陷阱”。政府一旦公信力流失,社会诚信就会缺失,最后受伤害的是政府自己。

我知道官员辛苦,起早摸黑,礼拜六保证不休息,礼拜天休息不保证,“5+2”、“白+黑”。官员的压力非常大,居然成为自杀率最高的群体之一。

对那些自杀的官员,网民们还要说“查一下,有没有问题”。这种现象真的要深思啊!

2.政府创新动力不足

我主持中国地方政府创新奖16年,到了去年举办第八届,和前七届完全不同。

过去地方政府非常踊跃地来申报,但是到了第八届倒过来了,不是大家踊跃申报,而是课题组一个个去求人家申报。只有广东和浙江两个省创新比较多,但是这两个省创新的动力比起以前也明显弱化了。

从全国范围来讲,弱化就更明显。政府改革创新一旦动力不足,后果就很严重。中国社会就像一辆火车,火车头是政府,官员是驾驶员,动力不足了,列车前进就会变慢,甚至会停下来。

那样,经济发展就会遇到困难,整个社会就缺少活力。

3.行政成本过高

最近公布了公务员数量只有700多万,但是事实上不包括合同制的政府雇员和事业单位人员,这些加在一起是个天文数字。

我讲的行政成本不光是人头费,在转型时期,这么大一个国家, 公务员数量多一点可以理解,关键是整个的行政成本太高。

比如, 现在的维稳,大多不是以疏为主,而是以堵为主,致使社会管理的成本巨大。

4.形式主义泛滥

“群众路线”首先反“四风”,形式主义、官僚主义要反,但是很多机关的形式主义怎么反而又回潮了呢?

前段时间网上疯传江西一对新婚夫妇洞房抄党章,把一个很严肃的事变得很庸俗。后来人家说,抄党章算什么?还有人说每个党员必须做五万字笔记,而且要手写。

我在中央机关待这么多年,从没有搞过这些形式。

我们得反思:刚刚反过形式主义,怎么还有如此严重的形式主义?到底有没有找准原来产生形式主义的原因?