为了明确

交流中的肢体语言和用词

对宝宝的影响,在第二轮验中,“努力组”的“戏精们”省略了浮夸的演技:不再跟宝宝进行直接的眼神交流,也不会特别用婴儿式的语言跟宝宝对话。

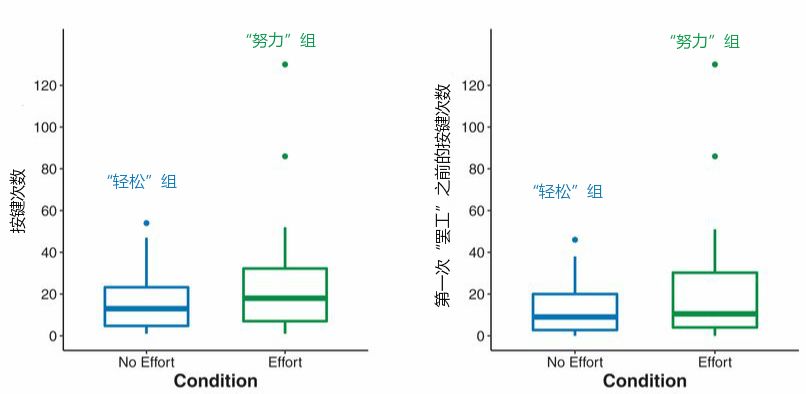

结果发现,

“努力组”的宝宝仍然会比“轻松组”的宝宝作出更多尝试

,但是差距没有第一轮实验中的大。

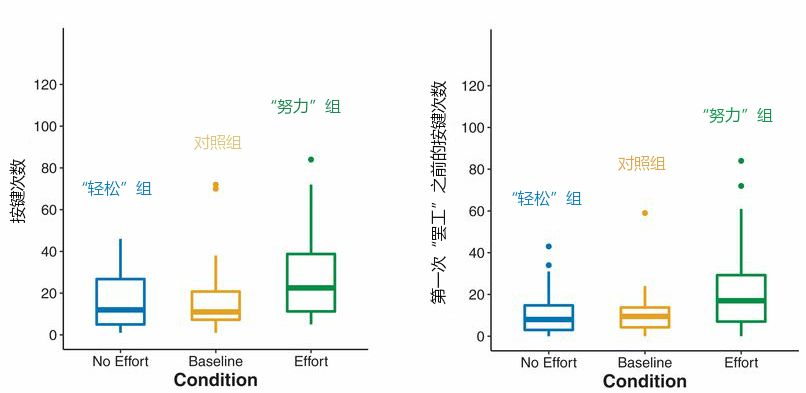

第一轮实验,无论是整个音乐盒实验过程中,还是在宝宝第一次“罢工”之前,“努力组”的宝宝相比与“轻松组”和对照组的宝宝会更多次地去尝试摁假开关[1]。

第二轮验,“努力”组的研究员不再跟宝宝进行明确直接的交流,但努力组”的宝宝仍然会比“轻松组”的宝宝作出更多努力,但是差距没有第一轮实验中的大[1]。

这项研究表明,简单的两个例子就可以让15个月大的婴幼儿领悟到努力的重要性,并且明确了

直接的交流有助于宝宝对这一概念的理解。

当然,这项研究还有很多局限性。比如,我们无法得知宝宝具体的内心活动,他/她们对成人完成任务的理解可能不完全与努力有关。“努力组”的宝宝可能会觉得与成人所展示的任务类似,音乐盒本身就比较复杂,值得多次尝试;然而“轻松组”的宝宝经过成人演示简单的任务完成,会反过来认为音乐盒应该很容易触发,但是如果无法触发,可能会怀疑是音乐盒坏了,因而不愿意作出更多“无谓”的尝试。

与此同时,参与这项实验的宝宝们都来自城市地区,样本数目有限。实验中也只比较了成人行为对宝宝是否会作出更多努力的即时效果,至于这种效果能否持续更久,能持续多久还是未知之数。解答这些问题都需要未来更多更全面的实验研究。

尽管宝宝“努力付出才会有回报”这一观点的形成还可能受多方因素影响,但

宝宝每天确实会关注爸爸妈妈的行为

。

他们看到的大部分事情对成人来说可能都是稀疏平常因而不会去刻意注意,或者有的爸爸妈妈还不好意思让宝宝看到自己失败的一面,这或许难免让宝宝感到成功对于成人而言是一件唾手可得的事情。

通过这项研究,家长们可以学习到的是:其实不妨让宝宝多感受到一点自己的辛勤付出,传达给宝宝“

爸爸妈妈真的非常努力!

”的信息,这样更有可能会给予宝宝莫大的鼓励,让他/她们在面对困难的时候,更不会轻易放弃。

(本文漫画插图均为作者手绘)

参考文献:

[1] Eskreis-Winkler, L., Shulman, E. P., Beal, S. A., & Duckworth, A. L. (2014). The grit effect: predicting retention in the military, the workplace, school and marriage. Frontiers in Psychology, 5, 36.

[2] Julia A. Leonard, Yuna Lee, Laura E. Schulz. Infants make more attempts to achieve a goal when they see adults persist. Science, 2017; 357 (6357): 1290 DOI: 10.1126/science.aan2317

[3] Leon J. Yarrow, George A. Morgan, Kay D. Jennings, Robert J. Harmon, Juarlyn L. Gaiter, Infants' persistence at tasks: Relationships to cognitive functioning and early experience, In Infant Behavior and Development, Volume 5, Issues 2–4, 1982, Pages 131-141, ISSN 0163-6383,