方言能力与流动儿童的学业表现——来自中国教育追踪调查的证据

(照片由作者本人提供)

柳建坤

(上图)

清华大学社会科学学院

西南财经大学社会发展研究院

摘 要

:

本文以就读于八年级的流动儿童作为研究对象,考察了方言能力对其学业表现的影响及作用机制。通过对中国教育追踪调查2014—2015学年数据的分析,本研究发现,掌握流入地方言可以显著改善流动儿童的学业表现,但其影响主要体现在语文和英语两个科目上。同时,来自教师和同学的支持是方言能力影响流动儿童学业表现的作用机制。本研究从语言环境的角度揭示了流动儿童人力资本积累的逻辑,为相关部门完善与流动儿童相关的教育政策提供了经验证据。

改革开放以来,我国流动人口规模不断扩大,经济要素的空间配置效率得到显著提升,推动了宏观经济的持续高速增长。成年劳动力作为流动人口的主体,其中一部分人选择携带子女一同向外流动。随着家庭经济状况的改善和交通设施的发展,家庭流动的成本不断降低,两代人共同流动的模式变得越来越普遍。国家卫健委发布的《中国流动人口发展报告2018》显示,2018年全国流动人口数量为2.44亿,其中“90后”“00后”和“10后”分别占24.3%、19.3%和20.9%。在流动家庭中,成年劳动力首要考虑的问题是就业,而教育则是影响儿童健康成长的关键问题。近年来,中央政府和流入地政府制定了一系列旨在保障流动儿童受教育权利的政策,这些相关措施使流动儿童在入学阶段的教育不平等问题得到了缓解(

邬志辉、李静美,2016

)。然而,这一群体仍面临较为严重的学校融入问题。以农民工子女为例,相较于本地儿童,该群体不仅心理健康水平更低(

柳建坤等,2020

),学习成绩也相对更差,进而可能引发频繁转学、升学困难甚至是教育退出等问题(

谢建社等,2011

)。因此,提高流动儿童在学校层面的融入程度和学业表现对于个体健康成长和城市可持续发展具有重要的现实意义。

已有文献在讨论影响流动儿童学业表现的因素时主要关注家庭和学校的作用,包括家庭经济状况(

张绘等,2011

)、父母的教育期望和教育投入(

蔺秀云等,2009

)、父母教育的内容和教育方式(

龚继红、钟涨宝,2016

)、学校设施和班主任所发挥的作用(

袁舟航等,2019

)等。不可否认的是,作为儿童接受教育的主要场域,家庭和学校对个体在初始阶段的人力资本积累具有直接影响。但与本地儿童不同的是,流动儿童开展学习活动是以融入新的学校环境为前提的,因此,该群体的学业表现与其融入学校的能力存在联系。语言是人际交往的基本媒介,对本地语言的熟悉程度反映了流动儿童适应新的生活空间的能力。特别是在基础教育阶段,学生与教师、同学的互动需要以当地语言为基础,因而流动儿童融入学校的能力很可能受到方言能力的影响,并最终反映在学业表现上。虽然一些学者注意到了流动儿童难以融入学校的现象,但其主要关注认同感缺失、自卑心理等主观因素的作用(

钟涨宝、陶琴,2010;汪长明,2013

),对语言这种客观因素的重视程度不够,即方言与学业表现之间的联系被忽视了。另外,以往关于流动儿童学业表现的研究采用的数据大多来自于针对特定城市的问卷调查,由此得到的结论很难推广到全国范围,特别是对广泛分布在各个地区的流动儿童群体缺乏解释力。

鉴于此,本研究讨论的核心问题是:流动儿童的学业表现是否受到方言能力的影响?如果方言能力与学业表现之间存在因果关系,哪些机制在发挥作用?对此,本文使用中国教育追踪调查(

CEPS

)2014—2015学年数据,将研究对象设定为八年级的流动儿童,考察方言能力对学业表现的影响。研究发现:(1)流动儿童的方言能力对其学业表现具有显著影响,但主要体现在语文和英语两个科目上,在处理了内生性问题并进行一系列稳健性检验后,这一结论仍然成立;(2)从影响机制来看,较强的方言能力可以使流动儿童获得来自教师和同学的支持,为该群体开展学习活动提供了有利条件,最终反映为学业表现的改善。总之,本文从方言角度展示了流动儿童人力资本积累的逻辑,为政府部门完善关于流动儿童的教育政策提供了经验证据。

本文余下的内容安排如下:第二部分是从学校融入的角度分析方言能力影响流动儿童学业表现的逻辑,并提出可供检验的研究假设;第三部分是研究设计,介绍数据来源、变量操作化和模型设定;第四部分报告数据分析结果;最后是本文的结论并对其中涉及的重要现实问题进行讨论。

(一)方言与社会融入

随着改革开放的深入,户籍制度对人口流动的限制逐渐减弱,大量人口开始向城市集聚。但受到严格的落户政策的限制,流动人口很难转化为城市户籍人口,市民化进程较为缓慢,呈现为一种“半融入”甚至是“不融入”的格局(

李强,2011

)。国内学术界对社会融入的研究主要以在流动人口中占绝大多数的进城农民为研究对象,从多个维度分析了该群体在融入城市社会时面临的困境。张文宏和雷开春(

2009

)考察了城市新移民在经济、文化、心理和身份四个方面的融入情况。杨菊华(

2010

)综合经济、行为、文化和身份四个方面构建了衡量流动人口社会融入的指标体系。李培林和田丰(

2011

)考察了农民工群体在经济、心理、身份和社交四个层面的融入程度,并比较了其中的代际差异。

在影响因素上,以往的研究从微观和宏观两个层面解释了流动人口的“低度融入”现象。在微观层面,流动人口在融入城市的过程中所遭受的不平等待遇与其自身的弱势地位密切相关,包括人力资本匮乏(

任远、邬民乐,2006

)、城市社会网络缺失(

李树茁等,2008

)、异质性社会交往不足(

王春光,2001

)等。除了对流动人口自身的分析,还有学者强调应从本地市民的角度入手分析流动人口存在融入困境的原因(

宋月萍、陶椰,2012

)。在宏观层面,大量文献考察了制度环境对社会融入的影响。一方面,除了传统的城乡二元社会结构,户籍制度在城镇内部塑造了本地户籍居民和流动人口之间的新二元分割。相关研究表明,流动人口在获取就业机会、福利待遇和公共品等稀缺资源时所遭遇的不平等主要是由户籍身份造成的(

陆益龙,2006;彭希哲、郭秀云,2007

)。另一方面,陈云松和张翼(

2015

)关注城镇化的宏观效应,并在实证研究中发现传统的粗放型城镇化推进模式在社会融入方面产生了不平等效应,即随着城镇化率的上升,进城农民与城里人在经济地位、文化生活、心理接纳以及身份认同等方面的差距不断拉大。

文化环境也是影响流动人口融入城市社会的重要因素。个体进入新的生活空间后需要调整自身的行为、技能、价值观和态度,以实现自身与环境的一致性匹配(

Kristof-Brown,et al.,2005

)。文化环境是地方社会运行的基础性要素。帕克(

Park,1928

)指出,融入的本质在于不同类型的文化框架之间的整合,也即具有不同背景的个体“通过共享历史和经验,相互获得对方的记忆、情感、态度,最终整合于一个共同的文化生活之中”。语言是文化的重要组成部分,也是文化得以跨越时空进行传递的基本媒介。在区域层面,某一地域的文化特征首先通过方言来呈现。因此,个体对地方性语言的掌握程度直接体现了其对当地文化环境的适应能力。

社会认同理论认为,个体成员通过组织内的成员身份可以得到组织或群体提供的物质支持和精神支持,由此摆脱生活困境并实现更高层次的发展(

Kidner,2013

),而方言正是一种强化社会互动和构建身份认同的机制。方言具有沟通交流和社会团结的双重属性(

DiMaggio,1997

),也即某种语言既可以作为组织内部成员沟通交流的工具,又是一种赋予组织成员集体身份和识别成员身份的符号。方言所具有的这两种属性会对个体间的互动产生重要影响。如果不同个体拥有共同的语言表达习惯,使用相同的语音语调、语言内容,双方在互动时会自然地产生隶属于同一种文化背景的认知,从而拉近彼此的心理距离,形成集体身份认同,并且在行动上表现出明显的合作取向。例如,一项对上海市劳动者的研究发现,对吴语的熟练使用增加了个体的经济回报,但是方言带来的经济收益因个体对吴语的表达能力而产生,而非初步的理解能力(

Chen,et al.,2014

)。反之,语言不通则会降低个体之间社会互动的效率,增加交流成本,造成心理隔阂甚至产生敌意,因而很难从外界获得支持。

中国地域广阔,各地区的差异巨大,这不仅体现在地理环境和经济发展水平上,在文化层面也非常突出,其中最明显的就是语言的丰富性。《中国语言地图集》和《汉语方言大辞典》的数据显示,中国现存的主要方言有17种,比如北京官话、中原官话、西南官话等,其中又包括105种次属方言。由于中国的人口流动具有长距离、跨省份的特点(

段成荣、程梦瑶,2018

),高度分散的方言片区使流动人口在经历地理空间变换的同时还承受着语言环境的转变。因此,掌握地方语言对于人们在陌生的生活环境中构建关系网络并建立文化认同具有重要意义,进而影响其融入新生活空间的能力。例如,李煜(

2017

)基于对上海市的研究发现,本地市民对新移民和非户籍人口的排斥态度主要受到语言隔阂的影响,与自身是否受到利益威胁的关系不大。卢盛峰和陈悦(

2019

)对2015年流动人口动态监测数据的分析发现,讲本地方言不仅可以提升流动人口的融合意愿,也能够在客观上改善其社会融入状况。

(二)方言能力、学校融入与流动儿童的学业表现

除了主观努力外,外部提供的支持对儿童发展也具有重要作用。在本文的语境下,社会支持指的是被支持者所感知到的来自他人或组织的尊重、关怀和帮助(

Pierce,et al.,1996

)。团体动力理论认为,个体的心理和行为会受到其所属团体中其他成员提供的支持的影响(

Lewin,1945

)。在流动家庭中,成年人主要关心如何融入流入地的劳动力市场,而儿童的活动主要围绕流入地的学校展开,与其进行互动的对象主要是教师和同学。因而,能否处理好与这两类主体的关系将直接影响到流动儿童在学校中的适应能力以及行为表现(

Roberts,2006

)。但在现阶段的中国城市地区,流动儿童对本地学生有很强的疏离感,并且很难适应新教师的授课方式,与教师交流的频率较低(

钟涨宝、陶琴,2010;柳建坤等,2020;方中雄等,2013

)。因此,作为一种重要的社会融入工具,方言有助于改善流动儿童与其在学校进行互动的各方主体之间的关系,增强流动儿童对学校的适应能力,进而取得更好的学业表现。具体而言,较强的方言能力可以通过获得教师和同学的支持来改善流动儿童的学业表现。

首先,课堂教学是学生获取知识的主要途径。作为教学活动的主导者,教师的行为直接影响着学生对知识的吸收和理解。在对教师行为与学生学业表现关系的研究中,学术界的关注点经历了从教师的消极行为到积极行为的转变,前者包括过度干涉学生的学习活动、不允许其有批判性观点(

Assor,et al.,2005

)等,后者包括教师向学生提供合理的学业指导和心理支持(

Perry,et al.,2010;Allen,2005

)。在中国,教师支持对学生学业表现的影响也得到了大量经验证据的支持。已有研究表明,教师给予学生的支持既体现在精神层面,比如期望、包容、接纳、关爱等(

刘丽红、姚清如,1996;张野、张焕,2008;王晓辰等,2008;雷浩等,2015

),也体现在教学方法上,比如向学生积极提问、与学生进行讨论、提高表扬频率(

李琼、倪玉菁,2006;郑太年等,2013;白胜南等,2019

)等。

流动儿童在课堂教学中的参与程度普遍较低,缺乏与教师的互动。除了自卑、疏离等心理原因,语言差异是客观层面的重要原因。在教学活动中,知识主要通过教师口头传授,特别是在基础教育阶段,本地语言常常被教师有意或无意地用来授课。由于尚不熟悉本地语言,外地学生在消化教师传授的知识时面临一定的困难,很容易出现“一知半解”的情况。而且,较弱的方言能力也限制了外地学生课上及课后与教师进行交流的机会。另外,由语言差异导致的师生互动缺失的问题也会导致师生关系趋于紧张,赵婷(

2017

)对青岛市433名流动儿童的研究表明,该群体对自己与教师关系的评价较为消极,倾向于将教师描述为权威而非友善的形象。进一步来说,这种不协调的师生关系限制了流动儿童的学习机会,且会抑制其学习的动力,从而对其学业表现产生消极影响。相反,提升方言能力可以减少流动儿童与教授不同文化课的教师进行交流的障碍,促使其积极地向教师进行提问并主动回应教师提出的问题。流动儿童积极地参与教学活动不但能够使自己对知识的理解更加透彻,而且能够获得教师的关注和提问机会,进而获得肯定和表扬,这种隐性或显性的激励是提高学习成绩的重要外部条件(

Rivkin,et al.,2005

)。因此,流动儿童掌握本地语言有助于其参与到由教师主导的教学活动中,由此提升知识获取能力,带来学业表现的改善。据此,本文提出了有关师生互动机制的假设。

假设1:

对流动儿童而言,掌握本地语言可以获得教师支持,进而改善学业表现。

学生在与教师在互动的过程中处于相对不对等的位置,特别是在中国这样强调尊师重道价值的儒家社会中,教师对学生具有支配地位,这在某种程度上抑制了教师支持的供给。与之相比,学生和同学在互动过程中处于平等地位,这可以减轻被支持者在接受同学支持时的心理负担。因此,虽然来自教师和同学的支持对学生的学业表现均有促进作用(

Dubow,et al.,1991

),但随着年级的增加,教师支持的作用减弱,而同学支持的作用逐渐增强(

Landsheer and VanDijkum,2005

)。这一点也得到了一项针对中国学生的研究的支持,郭雯婧和边玉芳(

2013

)对杭州市初中生的研究发现,相比于来自父母、教师等权威身份的社会支持,同学的社会支持对儿童的学习成绩影响更大。

互动是一种仪式,其背后隐藏的是个体的工具性仪式功能和表达性仪式功能(

Ji,2017

)。一致性的语言可以为互动双方提供共享的地方性知识,促进互动仪式的顺利完成(

Garfinkel,1964

)。与师生互动相比,同学之间的互动需要进行大量的日常对话,掌握本地语言的重要性得以凸显。当学生们拥有共同的语言表达系统时,兴趣爱好和价值观就会趋同,进而产生“内群体”的身份认知,增强其获得来自其他同学社会支持的可能性(

辛自强、辛素飞,2014

)。因此,在同学互动过程中,本地语言往往成为身份识别的工具,这使得流动儿童很容易被打上“外群体”的标签,更可能遭受互动排斥。反之,熟练地掌握方言可以帮助流动儿童建立良好的同辈关系网络,与其他同学讨论学业问题、交流学习经验,获得同学的关心。这种通过一致性语言获得的同学支持有助于提高流动儿童的学习能力和学习意愿,进而改善其学业表现。有关同学支持机制的假设如下:

假设2:

对流动儿童而言,掌握本地语言可以获得同学支持,进而改善学业表现。

(一)数据来源

本文所用数据是由中国人民大学中国调查与数据中心设计,并于2014—2015学年实施的第二轮中国教育追踪调查。该调查于2013年开始在全国范围内实施抽样调查,旨在揭示家庭、学校以及社会结构对个人教育的影响。CEPS项目组在2014—2015学年开展实施的调查以2013年的全国调查为基础,成功追访原7年级学生9449人。由于CEPS仅在第二轮调查中询问了学生的方言能力信息,本研究选择对2014—2015学年的调查数据进行分析。在后续分析中,我们首先通过匹配两期调查中的学生、学校和班级信息,将2014年调查中参加过2013年调查的学生性别、年龄、学校地区排名、学校资源等信息匹配一致。然后剔除户籍在本地的学生数据和调查中存在的缺失样本,最后选定可用于本研究的1400个样本。

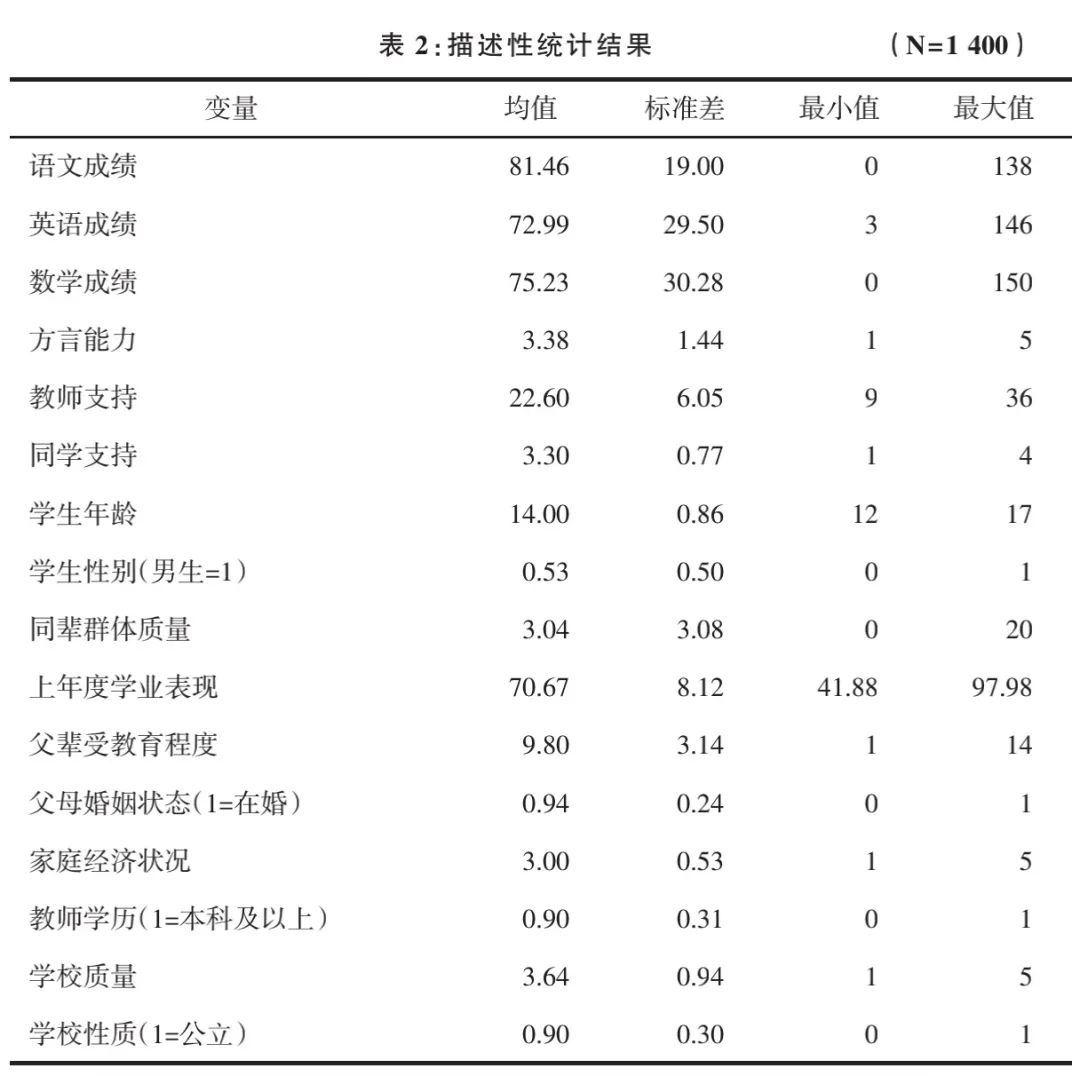

(二)变量说明

1. 因变量

学业表现 本文以学生在2014年秋季学期的期中考试成绩为指标来测量学业表现,包括语文成绩、数学成绩和英语成绩。考试成绩满分为150,这三个变量的数值越大,表示受访儿童的学业成绩表现越好。

2.自变量

方言能力 CEPS询问了受访儿童是否会说本地方言,并提供了五个答案选项(

完全听不懂、能听懂但不会说、只会说一点、基本会说水平一般、会说很流利

),分别赋值1—5。该变量的数值越大,表示学生的方言能力越强。

3. 机制变量

教师支持

CEPS询问了学生数学、英语、语文等主课程教师对自己的关注、提问和表扬的程度,答案选项为:1=完全不同意,2=比较不同意,3=比较同意,4=完全同意。本文将上述评分进行加总,形成一个综合指标。该变量的数值越大表示教师支持的力度越大。

同学支持

本文以受访学生对班上同学的友好程度的评价来测量同学支持程度。问卷的题项是受访学生对“班里大多数同学对我很友好”的评价,赋值方式为:1=完全不同意,2=比较不同意,3=比较同意,4=完全同意。该变量的数值越大表示同学支持的力度越大。

4. 控制变量

控制变量是学生、家庭、教师以及学校的特征变量。学生特征变量包括年龄、性别、同辈群体质量和上年度学业表现。家庭特征变量包括父母最高受教育年限、父母婚姻状态和家庭经济状况。教师和学校的特征变量包括教师学历、学校性质和学校质量。表1展示了上述变量的操作化说明,包括在问卷中对应的题项以及编码方法。表2报告了主要变量的描述性统计结果。

(三)分析策略

接下来,本研究将对流动儿童的方言能力与学业表现的关系进行因果识别,并进行一系列的稳健性检验,最后检验教师支持和同学支持这两个中介机制。需要指出的是,本研究使用的数据是个体嵌套于学校的两层形式,因而理想的方法是使用多层线性模型(

HLM

)进行估计。但由于目前HLM无法采用工具变量进行估计,因而本文仍使用多元线性回归模型进行基准回归。

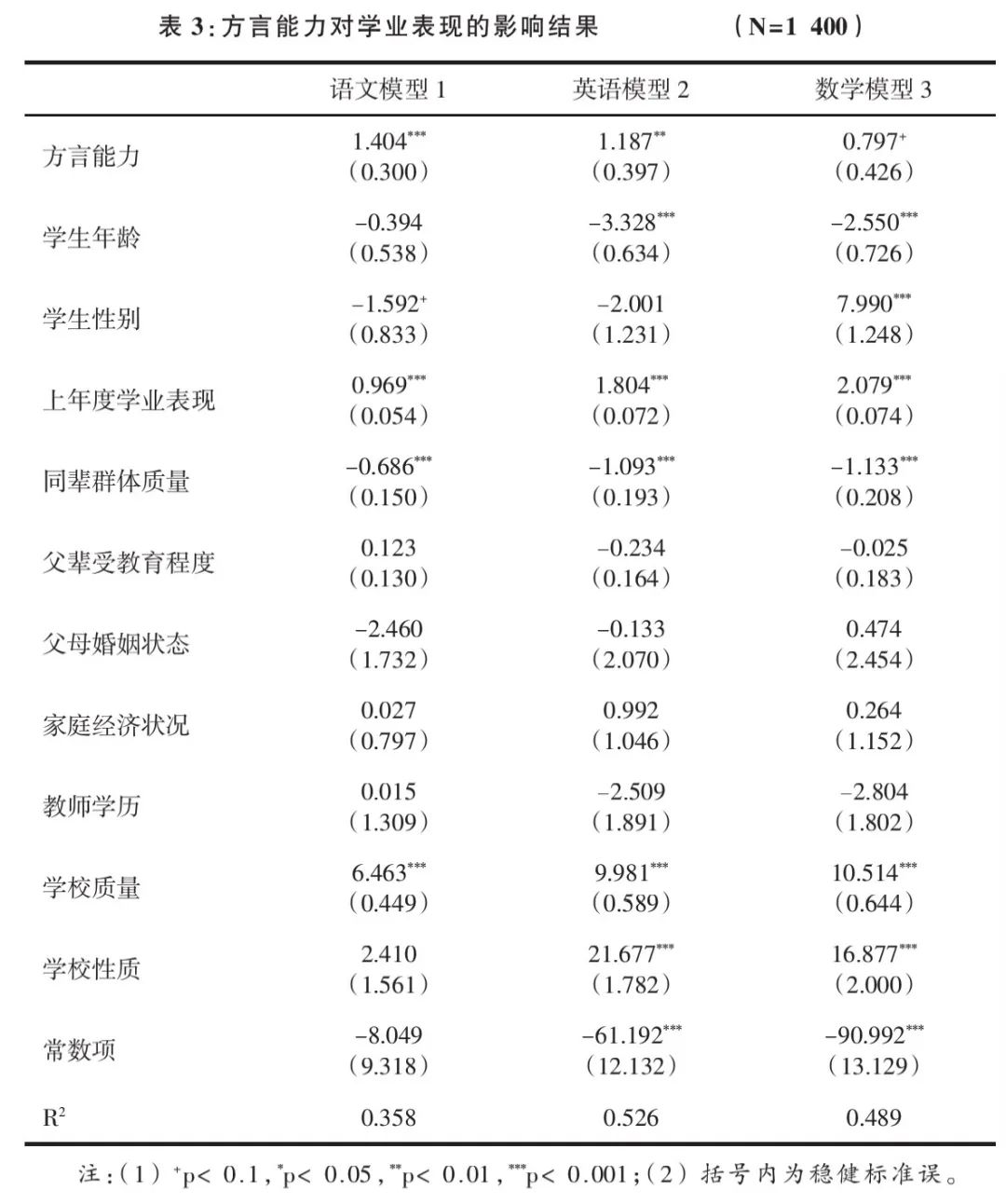

(一)基准回归结果

表3展示了使用多元回归模型估计方言能力对学业成绩影响的结果,模型1、模型2、模型3的因变量分别是语文、英语和数学成绩。结果显示,方言能力变量在三个模型中的系数分别为1.404、1.187和0.797,分别在p<0.001、p<0.01和p<0.1的水平上显著。这表明流动儿童对本地语言的使用越娴熟,其在语文和英语考试中的成绩越高。相较之下,方言能力对流动儿童数学考试成绩的影响并不是非常明显。由此可知,就流动儿童而言,较强的方言能力对其在语言类课程中的学业表现具有显著的提升作用,这意味着掌握迁入地方言的儿童在接受学校教育时处于有利地位。

在三个模型中,控制变量结果均显示,流动儿童的年龄与英语和数学成绩存在显著的负相关关系,男生在数学成绩上的表现好于女孩。上年度的学业表现与当前的学业表现存在显著的正相关关系,而同辈群体的质量则与流动儿童语文、数学和英语三科的成绩存在负相关关系。从学校层面来看,学校质量越好,流动儿童语文、数学和英语三科的成绩越好,另外,就读于公立学校的流动儿童的英语和数学成绩均显著高于就读于非公立学校的流动儿童。

(二)稳健性检验

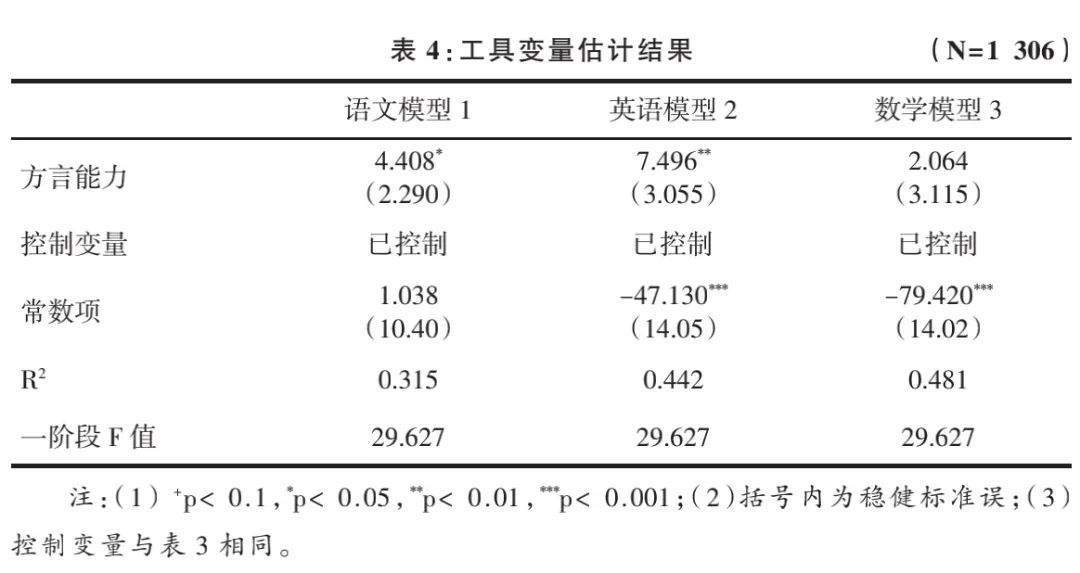

1. 工具变量检验

基准回归结果显示,流动儿童的方言能力对学业表现有正向影响,但其中存在明显的内生性问题。导致内生性问题的原因有两个:一是遗漏变量,尽管基准回归模型加入了尽可能多的控制变量,但在现实中仍存在一些不可观测的因素会同时影响因变量和自变量;二是反向因果,因为良好的学业表现表明学生有很强的学习能力,也更容易掌握新的语言,特别是语文和英语成绩直接反映了个体的语言学习能力,在这两个科目上表现优秀的人可能有更强的方言能力。上述两个问题都会导致模型估计不准确,进而造成研究结论很难反映现实情况。为此,本文采取工具变量法来提高因果识别的准确性,将“与父母用家乡话进行日常交流”作为本地方言能力的工具变量,该工具变量满足了相关性和外生性两个条件。一方面,学习任何一种语言都需要投入大量的时间,如果频繁地使用家乡话与父母进行交流,则会影响对方言的学习;另一方面,在家使用的语言并不会直接影响个体在学校的表现。

表4报告了使用工具变量的回归结果。在三个模型中,Cragg-Donald Wald F统计量大于10,表明本文选取的工具变量是合适的,不存在弱工具变量问题。采用两阶段最小二乘法(

2SLS

)进行重新估计的结果显示,方言能力变量在模型1和模型2中仍显著为正,但在模型3中不具有统计显著性。这表明在考察了模型可能存在的内生性问题之后,方言能力对流动儿童的数学成绩没有显著影响,但对语文和英语成绩的提升作用是显著存在的。

笔者推测,上述情况的出现很可能与知识习得方式有关。数学的知识体系是由各种公式和定理组成的,其考核的主要是学生对这些规律性知识进行推导和论证的能力,因此逻辑思维在其中发挥着关键作用。这意味着对于那些方言能力差的流动儿童而言,即使他们与教师和同学的交流不够顺畅,仍可以运用逻辑思维获取数学知识,因而与方言能力强的流动儿童的数学成绩的差距并不明显。相反,语文和英语这两个科目都是基于特定语言形成的知识体系,知识内容主要涵盖“听”“说”“读”“写”四个部分,对个体的认知、理解和表达能力都有很高的要求。但这些能力的培养很难通过学生自己来完成,通常需要教师引领学生才能实现。因此,在语文和英语的学习过程中,如果流动儿童缺乏与教师的课堂互动以及与同学的课后互动,那么获得语言知识的效率将大大降低,也就很难取得理想的考试成绩。

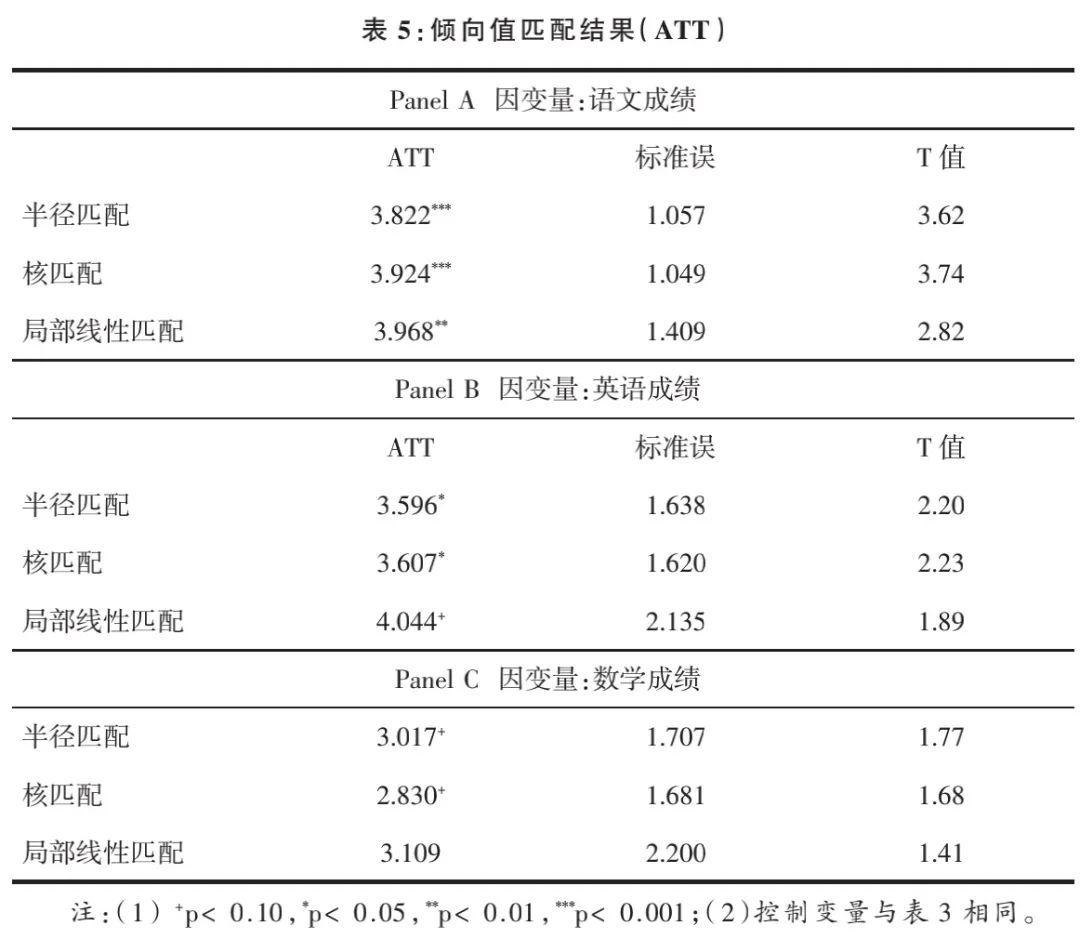

2. 倾向值匹配

样本选择偏差问题也会影响基准回归结果的可靠性。在本研究中该问题体现为流动儿童能否说方言并不是随机的,很可能受到其他因素的影响。因此,如果直接比较“方言能力强”(

实验组

)和“方言能力弱”(

对照组

)这两组流动儿童在学业表现上的差异,所估计的结果很可能存在偏误。为此,本文采用倾向得分匹配法(

简称PSM

)来处理这一问题。在此之前,我们将方言能力这一连续变量转化为虚拟变量,即将“完全听不懂”“能听懂但不会说”“只会说一点”视为方言能力弱,将“基本会说,水平一般”和“会说,很流利”视为方言能力强,并分别编码为0和1。为保证估计结果的稳健,本研究采取了三种匹配方法:半径匹配(

半径为0.01

)、核匹配(

使用默认的核函数和带宽

)和局部线性匹配(

使用默认的核函数,带宽=0.5

)。

笔者在进行匹配后发现,实验组与对照组的协变量之间的偏差大幅缩小,且都不具有显著性差异,这样就基本达到了组间协变量的平衡性要求。表5报告了采用三种匹配方法计算的ATT结果。可以看到,Panel A 和Panel B中ATT的取值都大于0,且在较高的水平上显著,但Panle C中ATT的显著性水平较低。这说明在各方面基本相似的情况下,方言能力强的流动儿童语文和英语成绩明显好于方言能力弱的流动儿童。

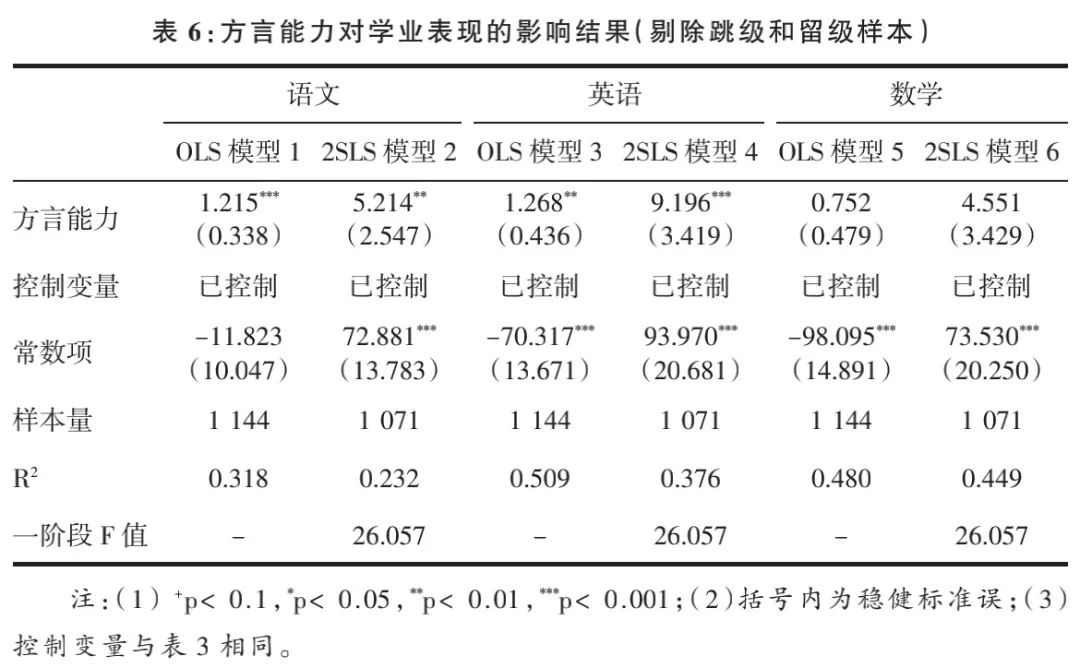

3. 剔除跳级和留级样本

本文使用的数据样本都是八年级学生,他们的年龄通常是14岁或15岁。但描述性结果显示,学生的年龄区间为12—17岁,这表明样本中有一部人曾经跳级或留级。显然,这些儿童的学习能力与多数儿童是存在差别的,因而可以剔除这两类儿童后评估研究结论的可靠性。由于CEPS(

2013—2014

)询问了学生在小学期间的跳级和留级经历,我们可以将这两个变量匹配到本文使用的CEPS(

2014—2015

)数据中,表6报告了剔除有这两类经历的学生样本后的回归结果。可以看到,无论是基于OLS还是2SLS估计方法,回归结果与表4和表5的结果基本一致。这表明在学习能力相差不大的流动儿童中,方言能力对学业表现的影响仍存在,尤其是在语文和英语两科中表现得更加突出。

(三)异质性分析

1. 性别差异

表7报告了分性别估计方言能力对儿童学业表现的影响结果。可以看到,在以语文成绩为因变量的模型1和模型2中,方言能力变量的系数均显著为正,说明在流动儿童中,男孩和女孩的语文成绩都可以通过掌握方言获得提升。但模型3和模型4的结果显示,方言能力对英语成绩的正向影响在男孩样本中明显更大。另外,方言能力对流动儿童数学成绩的提升作用主要存在于女孩样本中。