编者按:

8月12日,南京南站候车室内发生的一起涉嫌猥亵女童案件引起了民众的大范围关注。照片中,涉事嫌疑人抱着一名女孩,并将手伸进了她衣服里“抚摸”。8月14日,南京铁路警方公布将嫌疑人段某某抓获。经调查,其同行的两名成年人为段某某父母,女童为段某某父母的养女。

这件事之后,几天之内,在互联网上就又相继曝光了若干起猥亵、性侵儿童的事件。面对针对儿童的猥亵和性侵,我们做了什么?我们该做什么?希望这篇梳理有关儿童性侵现状与应对方法的文章能给我们带来一些启发。

在文章开头,必须说一句很打击人的话,那就是——所有数据所表现出来的现状,都不足以说明这个事件的严峻程度。

2017年4月27日,在遭受抑郁症折磨多年后,台湾作家林奕含在家中结束了自己的生命。她的作品《房思琪的初恋乐园》描写的,是13岁主角房思琪被补习班老师性侵的故事。而这个故事的原型,正是她本人童年被老师性侵的经历。

关于性侵儿童,我们该做什么?

这里首先引入一个概念叫PTSD,也就是创伤后应激障碍。或许很多人在一些战争电影中有见过这个词频繁出现,但是要注意的是——PTSD可不只是要历经战场才有几率得上,在大部分性侵案件中,受害者也都会有PTSD的表现。

其实从全国层面来看,我们对于性侵,特别是儿童性侵的心理辅导是严重不足的。先不说严重匮乏的心理咨询师资源,就连受到性侵害之后需要辅导的意识,许多家长也根本没有。

我们来看两个报道:

新闻摘自《大洋网》

新闻摘自《大洋网》

新闻摘自《广州日报》

新闻摘自《广州日报》

我想看过类似调研数据的读者都应该还记得,有一部分儿童性侵发生在留守儿童之中。新华社去年6月的《儿童性侵现状调查报告》中提出了这样的观点:

2015年统计的儿童性侵害报告中,农村儿童占比23%

。而专家指出,

农村性侵案件公开的数量少,更大原因是因为缺乏曝光条件。

公开的都已经有23%,那么更多没公开的呢?不难想象,在这样一个普遍缺乏教育的人群中,“家丑不可外扬”的思维是主流,当发生性侵之后,更多是急着想如何去掩盖,而不是诉诸于法律。更不用说在后期考虑受性侵孩子的心理伤害了。

我在一篇文章中曾经看到一句话十分震撼,大致上是这么说的:“一个成年混蛋一小时的兽行,会导致一个孩子一辈子的恐怖回忆”。

不要小看性侵的伤害,这和受害者的心灵强度无关,这种伤害真的会伴随一生。

即便是心理辅导师介入,他们的作用也并非是完全消弭痛苦回忆,而是让受害者可以用更积极的态度去面对。

面对一些已然发生的悲剧,当务之急是必须要找到一套能够不让孩子们受到二次伤害的方法。所以我们当下比较要紧的是两件事:

第一,通过教育和宣传的方式,让整个社会有“儿童性侵必须严惩”、 “错的不是孩子,不是家丑、不用掩饰、更不丢人”的大环境;

第二,完善、扩充现有的心理辅导体系,特别是性侵害这块。

我们做了什么?

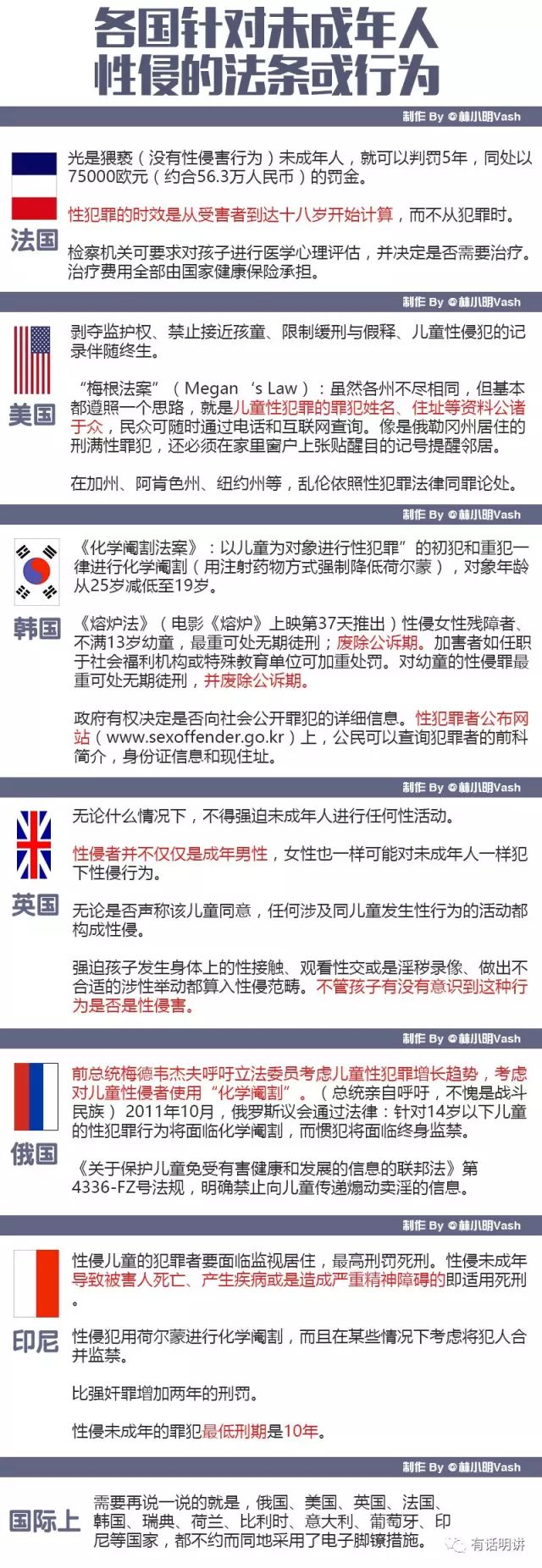

很可喜的现象是,现在我国对于儿童性侵的判罚是从严、从重的趋势。不过我国对于儿童性侵的严罚重判,相对于世界各国来说真心还只是起步水平。我做了个表格,简要翻译出了各国对于儿童性侵的措施或刑罚规定。

“熟人作案”的熟人到底是什么?儿童性侵犯有什么特征?

在国内的很多报告中多次提到了“熟人作案“这样的概念。 说了很多“熟人作案”,那熟人到底是什么人? 如果大家看到的“熟人”就是出现在文章中的一个标签的话,未免也太过形式化。一份比较著名的报告如下:根据中国少年儿童文化艺术基金会“女童保护”基金(下面简称“女童保护”)统计,2016年公开报道的433起性侵儿童案件中熟人作案的有300起,近乎七成。其中,

师生27.33%、邻里24.33%、亲戚12%、家庭成员10%。以及校车司机、学校厨师、幼儿园工作人员等,全年有98起,占总数的22.12%。

女童保护的这份资料清晰显示了熟人作案的“熟人”到底是什么——囊括亲属、师长、邻居,以及能够用职业之便接近孩童的工作人员等。

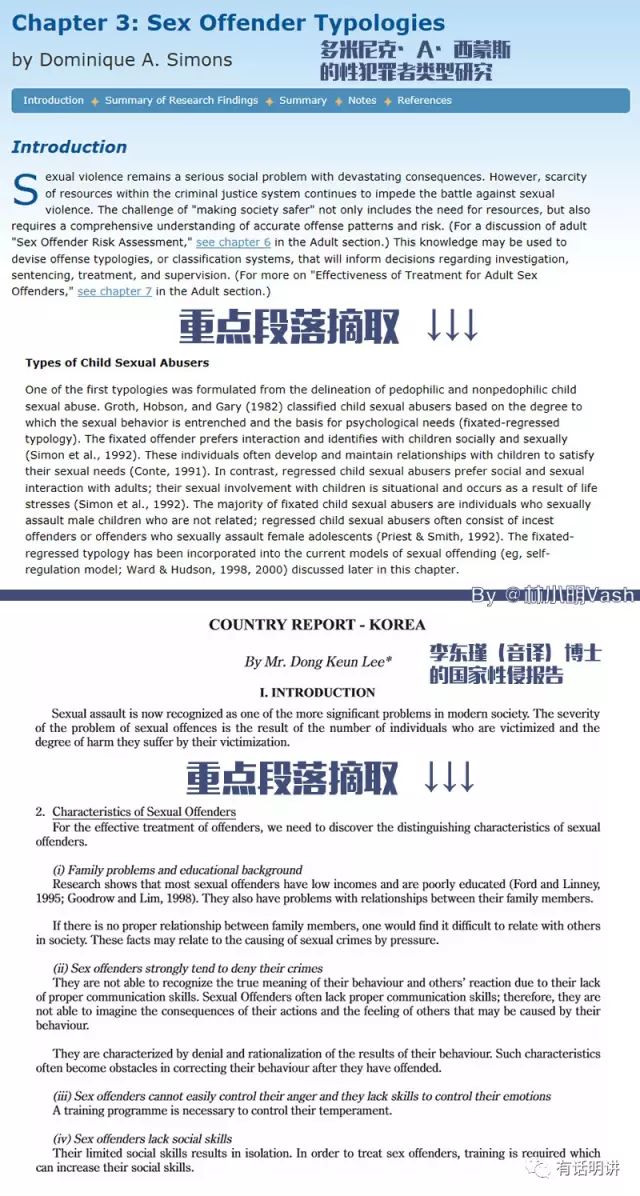

那么明确了“熟人”的概念后,必须知道他们的动机与特点,才能更好的分辨这些人。目前就国际上来说,比如多米尼克·A·西蒙斯的分类与李东瑾的分类就很具有参考性。(英文懒得看可以直接跳过,后面有简单翻译。)

多米尼克·A·西蒙斯(图上半部分)在他的《性犯罪者类型》研究中提出这样的划分观点:1、以是否为恋童癖为划分方式展开;2、以对儿童的心理需求程度以及性行为的表现类型为划分方式(即固定型与回归型的区分,固定型的性侵者特点为:对成年男女不感兴趣、只愿意与儿童交往也只能从中获取快感、一般下手对象是熟悉的儿童、会先通过买东西和逛街的方式先建立起友谊然后再进行性侵;回归型的性侵者特点为:和常人无异也善于交际、有正常婚恋史、学习工作方面出现巨大压力或是精神刺激、表达感情很不成熟、一般下手对象是陌生儿童。);3、回归型恋童癖侵犯的通常是男童,而固定型恋童癖侵犯的通常是女童。(西蒙斯也参考了其他几个研究者的划分方式,但是他最大的问题在于把恋童癖和性侵犯画上了等号。)

李东瑾(图下半部分)教授在他的《韩国国家性侵报告》中提出的性侵犯的特点为:1、性侵罪犯的收入与教育水平都普遍偏低,而且大多数都存在家庭成员不和的问题。2、缺乏沟通能力,不计后果,无法体会到受害者的感受。3、容易暴怒,难以自控。4、缺乏社交技能。(资料与案件研究都是基于韩国的数据上的。)

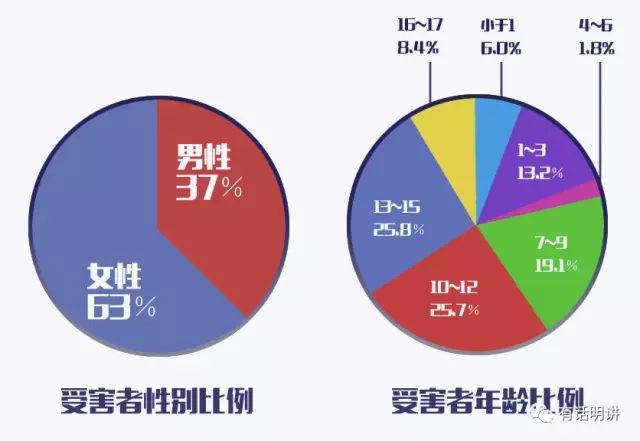

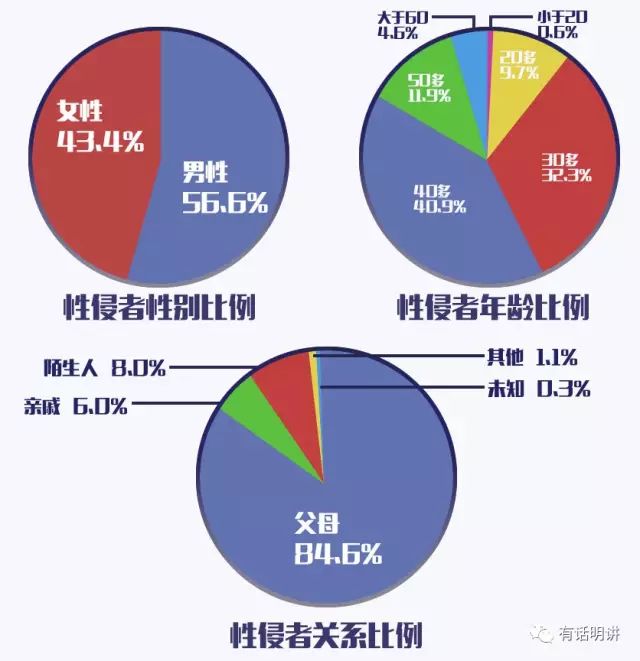

在2013年的《韩国儿童性侵数据》中,比较详尽地记录了研究数据中各类受害者的比例,我根据比例重做了如下饼图。

来自于2013年《韩国儿童性侵数据》

很可惜的是虽然国外的参考不少,但目前在我国,还没有人提出类似的划分。上面提到的两种划分方式虽然合理,可毕竟社会、文化、经济情况都不尽相同, 难以直接对照到我国的案件中。

我在这里引入一个词,恋童癖。很多人看到这个词会自然而然地和儿童性侵犯联系到一起,甚至完全把他们等同到一块,这是

极大的误会

。 比如牛津大学的《精神病理学教科书( 第二版 ) 》就给出了一个观点,

一些猥亵儿童的案件中(特别是涉及乱伦的),并没有体现出对某一年龄段的特别偏好

。而一些专门研究恋童癖的专家也表示,因为研究数据大多是基于已经触犯刑罚的犯人,所以很多隐藏的恋童癖难以被统计到。

恋童癖未必就等于是儿童性侵犯,而只是儿童性侵犯的一部分。

儿童性侵犯的作案动机另有他因。其实恋童癖里只有一部分会将这种倾向转化为实际的犯罪行为。

不过这也正是我所担心的问题,

目前国内把“恋童癖”和“儿童性侵犯”几乎是混为一谈了,这样一来,反而容易忽视其他更大比例的非恋童癖犯罪人群。

我国的儿童性侵犯分类

在我国进行儿童性侵的,到底是什么人? 他们为什么要这么做?他们自以为这样做的目的又是什么? 只有知道了进行儿童性侵的人都是什么人,我们才能针对性地防范。

在结合各类资料后,我个人将出现在我国的儿童性侵犯划分为5种类型——

第一类,在性资源的占有上比较弱势的群体

。这些人对于成年的异性,或是自卑,或是完全没交流,所以他们转而向更弱的更容易下手的出手。

他们性侵孩童的缘故并不是对这个年龄段有独特嗜好,而单纯是因为幼儿比成年人好欺负太多。

儿童性侵犯中有很大的占比是老年人,这类案件极多。男性的性需求是伴随终生的,而怎么解决老人的生理需求问题,当下还真的是一块空白。再比如有心理或是生理上残疾的成年人,这类人和老人是同一类性侵群体。

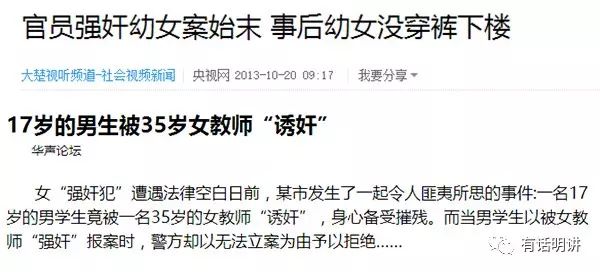

第一类的新闻摘抄

第一类的新闻摘抄

第二类,权威者。

这类多为孩童在学校或是生活中的长辈,比如老师、校长,还有各类学校工作人员(司机、厨师)的比例也不少。近年来,政府工作人员强奸幼儿的案件也越来越多的被曝光出来。

这类人更多是为了满足自己征服施虐的权力欲望,而非性欲。

面对一个弱小而毫无抵抗力的对象时,他们会有一种变态的施虐快感。代表案件就是河南镇平县政协原副主席强奸36名幼女案,被判死刑的吴天喜认为嫖宿幼女有利于采阴补阳而让自己的权力“官运亨通”。

第二类的新闻摘抄

第二类的新闻摘抄

第三类,亲属。

这类亲人通常是有酗酒、好色、赌博、家暴情结的人,最主要特征为无法有效地控制自己欲望。

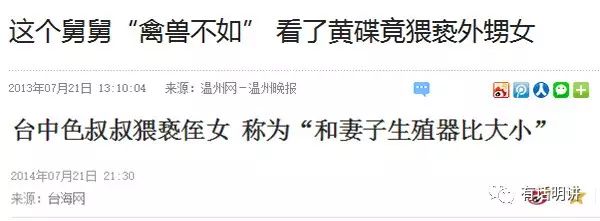

第三类的新闻摘抄

第四类,才是恋童癖罪犯。

恋童癖的概念我就不赘述了。这类人是恋童癖中把欲望倾向付诸以实际行动的犯罪者。但是请注意一点,虽然敢进行犯罪行为的恋童癖占比不大,但是这一比例是在变化的。

越安全的地区,恋童癖敢犯罪的比例越低

,反之,则越可能付诸实际兽行。

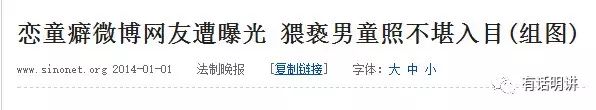

第四类的新闻摘抄

第四类的新闻摘抄

第五类,是普通性犯罪者。

这类性犯罪者的对象不分长幼,而进行儿童性侵的缘故只是因为遇到了幼童。不过这种类型同样重要——因为他们

针对儿童性侵的成功率比其它都要高

。他们的身体与精神超过上述几种,而幼儿又有着难以抵抗这类成年人的生理弱势,所以这类案件一旦发生,幼儿的身心受害往往都比较严重。

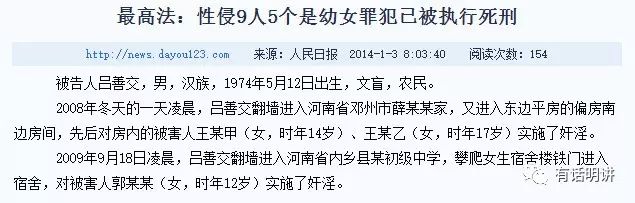

第五类的新闻摘抄

第五类的新闻摘抄

我们能做什么?

如果社会上对儿童性侵行为加以高压,例如严格立法、公开信息等,真的能让儿童性侵的事件迅速大幅度减少。

儿童性侵案件和一般刑事案件不同,它在社会上能够实战的空间要大出太多。

现在普遍存在的一个误会就是,觉得儿童性侵就是对幼女的性侵,这是错误认知。

对儿童的性侵其实是无关性别的

,有性侵幼女,也有男童,有男对女,有女对男,有男对男,当然也有女对女。

儿童性侵最难防范的地方在于,如果一个成年人真想要对一个孩子进行性侵行为,哪怕孩子知道,当时能抵抗的可能性也真的很低。如果说女性防身术好歹是两个成年人之间的话,对于儿童来说,无论是体力、精神还是社会经验,都难以和一个成年人抗衡。所以对于儿童性侵,很遗憾地说,我没有任何能够从防务方面提出的办法。

之前在一些其他的文章中,我经常看到将“儿童性侵”与“儿童性教育”联系在一起的观点。我不否认说,

普及儿童的性知识的确有利于控制性侵,比如能让孩童及早告知亲属与长辈等自己可能受侵害的事件,进而阻止恶化

。

但我个人反对“普及性知识对性侵害有特大帮助”这种观点,因为很大部分的儿童性侵犯,正就是孩童的亲属、老师,甚至家长。当求告无门的时候,孩童的性知识即便再丰富,能对阻止侵害有什么帮助吗? 更不用说,有很多受害儿童的年龄甚至是学前阶段。

就我国来说,从小合理地普及性知识,的确是必要且急需的,但这是另一个论题。针对儿童性侵现状,

普及性知识是必要的,但也只能是辅助手段

。

如果我们对于儿童性侵的态度是寄希望于“孩子自己能够保护自己”上,那真的就是纯纸上谈兵了。虽大而化之,且政治正确,但毫无用处。如果一个社会真的让孩子去扛起防范儿童性侵的主要责任,那我们这些大人是不是太闲了点?

无论什么国家什么政体,防范儿童性侵的主体,绝对就该是成年人。

遍观各国的公共安全措施,我们有何种优势?

在这里我必须拿出韩国对于女性、儿童的保护政策来说说。单纯从这个方面来讲,真的有很多值得我们学习的地方。

依旧是来自于2013年的《韩国儿童性侵数据》。国情不同,但有类似,单纯作参考用。

依旧是来自于2013年的《韩国儿童性侵数据》。国情不同,但有类似,单纯作参考用。

韩国最近非常重视性犯罪,特别是针对儿童的性犯罪。那么,他们认为最有效的办法是什么?很让人惊讶的是,不是上面提到的那些镣铐和阉割,他们公认感觉最有效的治本办法是——

利用社区体系,将社区制度与女性、幼儿保护融合到一起

。

我们来看看中新网在2016年关于韩国女性安全的几篇报道:

据韩联社报道,日前韩国首都首尔出台

“女性安心特别市”政策

,首尔的女性不仅可以在家享受安保服务,深夜回家也可享受保镖的贴身护送。

据报道,首尔市表示,之所以

把便利店指定为女性避难所

,是因为与住宅和旅社相比,性犯罪更多发生在道路上。而便利店随处可见,比较好找,而且全部设有监控录像;可以有效利用便利店内设置的自动报警器。女性在遭遇性犯罪时,只要躲进便利店,就会有职员向警察报警,从而得到帮助,安全回家。

以去年3月世界妇女节时发表的“女性安全特别市综合对策”为开端,首尔市先后推出了低收入女性家庭防范服务、安心回家护送服务、任命快递员做村庄把守员、女性安心送货、没有女性暴力的安全村活动等一系列举措。

2004年至2008年,韩国性暴力犯罪复发率为14.1%。而2010年至2016年,复发率骤降为1.7%,减少至原数据的1/8。这类方式在降低性犯罪率上的表现,可谓是立竿见影。

而看到这里,大家不觉得,我们比起韩国有太多的优势吗?

我们的居委会、街道办遍布程度之广、覆盖程度之高、运行程度之流畅,是世界上任何一个国家都无法比拟的。

如果我们使用类似的社区制度推广开来,是否也能达到让女性和孩子们在每个社区附近都能有安全感的效果?

如果在我们的社会中,不管孩子是出门玩耍还是读书上学,都要背负着“坏人太多,注意安全”的担忧,我们又谈何让下一代无忧无虑、健康成长? 我们不能对儿童性侵有半点儿侥幸心理,更不应该让孩子成为防范性侵害的主人公。

每

个成年人,无论是个体,是组织,还是政府,在这件事情上都有无可规避的责任。

我们的未来,我们来守护。

面对被侵害的过往,孩子们不是不可以坚强。

但这种坚强的后盾,应该是法律、是惩戒,更是一个对受害者理解、支持、接纳的大环境。

让孩子们感觉不到安全的环境,是这个社会上所有成年人的耻辱。

经作者授权转载,略有删减,全文请点击“阅读原文”。

编辑 | 合子

微信最具影响力女权公号

回复关键词,获取精选资讯

高跟鞋| 反逼婚 | 直男癌| 乳头 | 女歌

女权ABC | 腋毛 | 女足 | 同性婚姻 | 女博士

性骚扰 | 荡妇羞辱 | 家务 | 冻卵 | 性工作 | 男孩危机

校园霸凌 | 妇女节 | 二胎 | 月经 | 剩女 | 防狼手册

| 同工同酬

微信号:genderinchina

邮箱:[email protected]