3月买书34本,看完的书12本。

01 | 我在拍电影时思考的事

这本书我断断续续看了两个月才看完,属于不舍得一下就读完的那种。

是枝裕和在书里很详尽地回顾了自己拍电影至今的经历和心得,有很多坦诚的观点。在这本书里你能看到一个对电影痴迷的年轻人是如何一步步成长为享誉国际的导演的。他属于那种想得很多也很深的人,不管是对待电影,还是对待社会问题,乃至自己的人生。

是枝裕和起初是拍纪录片的,后来才开始拍剧情片。他认为,执导纪录片时最大的课题是,

“面对现实,能够让自我开放到什么样的程度”,

所以,他拍纪录片,并非一味只是拍下自己所看到的,从而累积空泛的真实、中立和公平,很多时候他都会带入创作者的观点。

剧情片给了他更大的创作空间,但他拍的电影,有不少又都是取材于新闻纪实,这一点想必跟他纪录片导演的经历不无关系。

是枝裕和做自己的电影时,希望每部都能有所不同,能挑战一些新的题材,

所以,他最近拍了那部《第三度嫌弃人》就一点也不奇怪了。

不过我个人还是最喜欢他拍的那些家庭题材的电影。不管是故事本身,还是他在这本书里写到的那些幕后故事,都让人很感动。

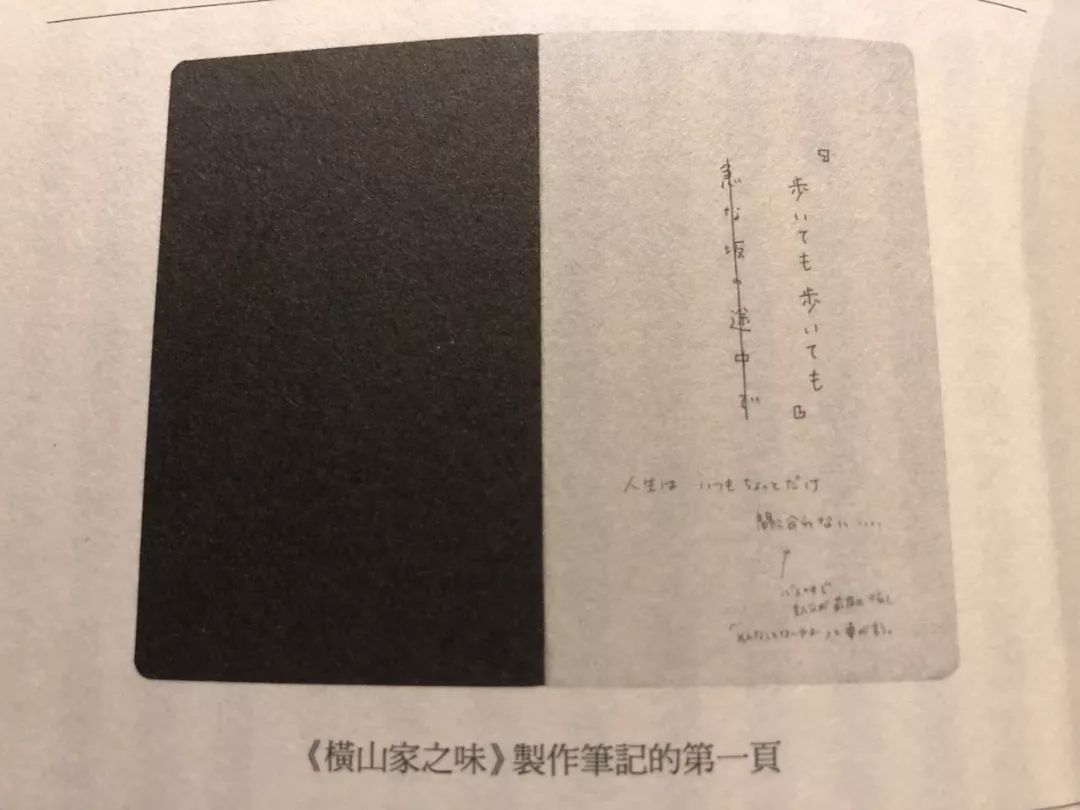

是枝裕和的《步履不停》是献给母亲的。母亲一直担心他搞电影将来会无法维系生活。是枝裕和因《无人知晓》获得了金棕榈奖的提名,但在这部电影没完成时母亲就过世了。

后来,写《步履不停》的剧本时,是枝裕和在笔记本的第一页写下了一行字:

人生总是有点来不及。

这行字后来也被放在了电影的海报上。

02 - 04 | 遗落的南境三部曲

看完电影版的《湮灭》后,我就去找来了这三部曲看。

平心而论,抛开原著的话,电影版是个挺不错的科幻惊悚片,又是变异动物又是视觉奇观的,配乐也不错,并且还浅尝辄止地探讨了下生命的何去何从,存在的意义之类。

但《湮灭》的原著就很好看了,并非以情节取胜,而是靠神秘气氛的酝酿,以及甚至有些诗意的文字,把读者带入了一个不可言说的坑。很克苏鲁的设定,恐怖之外,又有些虚无。

《湮灭》挖了个坑,是以生物学家的视角来写的,故事的发展是在神秘的X区域,这点跟电影版一样。第二部《当权者》则是切换成了另一个人的视角,继续挖坑,并且故事的发展大多是在南境局。

到了第三部《接纳》,用多个人物,多个视角来填坑,大致解决了读者的疑问。X区域没有首领,没表明任何目的,不可谈判;X区域出来的人,是副本,拥有部分原来母体的记忆和人格。这跟传统科幻小说里那种“外星入侵”大相径庭。

三本看下来,跟电影版一比较,高下立现。

电影版大概为了在有限时间里自圆其说,于是把故事说得太通俗了点。

05 | 后来的事

夏目漱石“爱情三部曲”的第二本。

《三四郎》里的三四郎初入社会,是个旁观者,始终让自己处于一个舒适的安全地带,不做什么主动的举措,去掌握自己的命运。这本《后来的事》里的佐助,则是不断推迟面对现实,他唯一比三四郎更积极的,是在追求女人这件事上,终于做了个选择。

爱情呐,哎。

06 | 浮世画家

画家小野在战时追随过军国主义,战后被社会主流否定了他的过往,在嫁女儿的事上也遭遇了挫折。在奔走消除隐患的过程中,小野开始回顾往事,反省自己的所作所为,哀叹自己的不幸,勉为其难地承认自己的错误,诚恳,但不深刻。

人太容易遗忘和原谅自己了,并且为之找个借口,谓之芸芸众生的局限。

07 | 鬼作家

这是菲利普·罗斯所写的“祖克曼系列”的第一本。

我跟一个朋友说,有的作家写的书让你有冲动也想开始写作,会有那种“咦,也许我也可以试一试”的想法,而有的作家写的书,你看完之后会感到全然的绝望。什么都被他写完了,不管是题材,叙事手法,还是词语和句子本身。

菲利普·罗斯就是这种让人绝望的作家。

08 | 一匹马走进酒吧

脱口秀演员当然是希望自己的观众在场内留的时间越久越好,但这本书的主角,脱口秀演员多瓦莱赫似乎不是。

他在自己57生日的那天,邀请自己的儿时好友,已经退休的法官来观看自己表演,并希望他在之后能说说看完表演后的感想。而在表演的过程中,瓦莱赫似乎是在跟观众对着干——观众只对他的那些笑话感兴趣,但他却在其中不断穿插着自己的回忆。

多瓦莱赫的母亲是大屠杀幸存者,有精神病,父亲脾气暴躁,经常对他拳打脚踢。他去参加军训,又被人欺凌……多瓦莱赫一辈子经历了种种创伤,但一直到了其脱口秀生涯的最后一场演出,才由寥寥无几的观众聆听了他的不幸。

显然这不只是一个个体的故事。

09 | 爱的阳台

荒木经惟和妻子阳子搬入豪德寺的住所后,就开始用照片拍摄自家的阳台,一拍就是三十几年,期间经历了阳子的去世。阳子在世时,阳台空旷,整洁,宛如一处度假胜地,阳子去世后,阳台拥挤,混乱,成了一片废墟。

很喜欢其中这张照片,荒木经惟拍的鞋。大的那只是他的,小的那只是阳子的。荒木经惟说,看照片看不到细节是不行的。这张照片里的两只鞋,就像是两个人在牵着手一般。

10 | 我的爱情生活

这本书是荒木经惟的妻子阳子的随笔集。

但凡写到荒木经惟的部分,都能感受到深深的爱意。

比如这么一段:

我并非因为深信丈夫拥有非凡的才能而跟随他至今。一旦拥有了如此悲壮的心情,有时就会显得不自然。我不认为我是一个跟随任性丈夫的妻子,就像世人常说的那样。我也不是对他的照片和行为有多么深刻的理解,我仅仅只是一个对这些感兴趣的观众而已。

母亲曾这样问过我:

“经惟会如此有名,你从一开始就知道了?”

我回答道:

“其实,我也不知道他会不会出名。我只是觉得和他在一起,我会很幸福的。”

我至今都这么认为,这世上除了他,没有第二个人如此了解我了。这不是幸福,是什么呢?

11 | 我变成了笨蛋

北野武的诗集,

之前推送里介绍过了,

就不多说了。

12 | Devotion

Patti Smith的书总让人看得很平静。一向都是不急不慢的叙述,于是即便一些简单的话语,从她笔下写出都能打动人心。

这本「Devotion」是她在去年出的书,薄薄一本,跟写作有关。在Patti Smith看来,

写作就像是作茧一般,让人沉迷于孤独,但又是在寻求文字以填补虚无。

「Devotion」里提到的那些作家都是如此,Patti Smith也是。

这本书有三个部分。第一部分讲述的是她如何收集灵感并付诸创作的过程。一段电影的片段,一次旅程,一本书的作者,一块墓碑的铭文……都是她点石成金的素材。第二部分是她由此写出的一个短篇小说,跟她的非虚构写作比起来,这篇小说弱了些。第三部分是她接受加缪家人的邀请,去加缪生前的别墅作客的经历。

除开那些有诗意的书写,书里还有很多让人会心一笑的段落:

比如她习惯旅行时要带些书看,她觉得一本对的书某种程度上就像是个向导一样,会奠定那次旅行的基调,甚至会变更旅行的进程。但她在临行前又遭遇了选书的焦虑,于是就胡乱抓了两本去赶飞机。

又比如她跟朋友坐火车,写东西的间隙,见朋友睡得香甜,突然意识到

“年轻人睡觉时怎么睡都漂亮,而老年人,比如我,则像是死了一样。”

真是难得见到她这样的幽默,不过,也有一点伤感。

之前看过的书:

这个月看的书|2016.8

这个月看的书|2016.9

这个月看的书|2016.10

这个月看的书|2016.11

这个月看的书|2016.12

这个月看的书|2017.1

这个月看的书|2017.2

这个月看的书|2017.3

这个月看的书|2017.4

这个月看的书|2017.5