作者丨思想地图

来源丨微信公众号:思想地图

转载丨加个人微信:sixiangditu666

4月19日,中国科协生命科学学会联合体秘书长、免疫学家王小宁在一个内部座谈会上对科学界的 “卡脖子” 问题表示担忧,“如果美国政府不让我们使用PubMed,我们该怎么办?”

据了解,目前国内有数家基础研究机构

已经不能正常使用

PubMed,“他们

选择性地给你封掉

”,王小宁表示。但 “我们查文献基本靠PubMed,”中国现在既是PubMed最大的原始数据的提供方,又是最大的数据购买方。

PubMed是全球科研人员使用的免费论文引文数据库平台,生物医药领域的科研人员发表论文后,一般都会将论文上传至PubMed,从而方便更多的人检索,提高论文曝光以及下载量。中国生命科学乃至

整个

科研领域都

高度依赖

这一数据库平台。

PubMed由美国国家生物技术信息中心

(National Center for Biotechnology Information,NCBI)

开发和管理,NCBI是美国国立卫生研究院(NIH)的一个下属单位,而NIH

直属美国卫生与公众服务部

,其主任

由美国总统直接任命

。

2018年,NIH成为调查在美华人学者与国外合作的 “急先锋”。

今天,我们不得不面对的一个假设是:如果中美在基础科研领域的关系进一步恶化,那么PubMed中断该怎么办?

毕竟,上世纪50、60年代,中西方隔阂很深时,

中国科学家的论文曾被拒绝发表在西方英文期刊上。

而现在,

90%以上的中国SCI论文发表在国外

……

科技期刊问题,或许是比论文数据库被美国卡脖子

更严重

的问题。科技期刊是知识与信息的

中枢与载体

,推动着科技创新和科技成果的转化及应用。

世界原创的理论与技术几乎都在高等级科技期刊发表,拥有了顶级期刊就掌握了知识、技术与研究的

最新动向

,率先收集到了全球才智的

最新成果

。

例如,华为5G,它

的基础什么呢?

是

一篇学术论文

。

2008年一个土耳其教授发表了一篇数学论文,刚刚发表就被华为专家看到,并迅速将其专利化,封锁了一批专利,奠定了目前

5G核心基础

。

然而,现在中国最顶尖的科学学术研究论文绝大多数都发在国外,

阻碍

了国人更方便地表达和交流最顶尖的科研成果。

据SCI数据库,2018年中国发表SCI论文42万篇(2017年36万篇),增幅17%,连续第十年排在世界第2位,占世界份额的

20%

。排在第一位的美国,其论文数量为55.20万篇,是我国的1.3倍,占世界份额的26.7%。

(学术圈外的人士,不知道SCI是什么没关系,你就理解为质量最高、最牛逼的论文,就行了,发SCI论文是所有科学家的目标。

)

2018年里多大比例发表在国外我没找到数据,我找到的一个数据是2007—2016年91%的中国SCI论文发表在国外,同期中国SCI论文的总被引次数仅占中国全部论文总被引次数的

4%

。现在这个比例大概率比91%还要高。后面我会详细解释。

现在中国绝大多数最顶尖的科技论文都发表在国外,质量越高的论文发表在国外的比例越高。

学术界,甚至流传着“一流二流论文投国外,三流四流论文投国内”的说法。

这造成中国广大基础科研人员与最新的科技之间存在巨大的鸿沟。

其中之一是语言的鸿沟。有人可能会说,这个没问题啊,做科研都看不懂英语论文,那说明水平比较低。我觉得这是个

认识误区

。(另一个重要的负面影响是,

中国处在信息流的边缘,而

信息中枢相对边缘有巨大的优势

,而从历史上看,信息中枢往往就是文明中枢)

最高等级、最高水平的科研人员,英语的确没问题。但是

绝大多数申请专利的人的英语水平读英文学术期刊都有障碍

,我拍脑袋估算,这个比例应该高于95%,甚至99%。

是不是有语言障碍,就问一个问题:

你平时消遣阅读的时候会不会读英文内容?会不会读英文小说?看国外英文报纸或者音频节目?看美剧和英美电影要不要字幕?会不会有事没事逛英文论坛?会不会经常和国外网友在群里辩论?

如果存在一点,就说明存在语言障碍,就会影响知识的吸收,就存在知识障碍。

我个人本硕都毕业于985大学,英语算不上好,但也大概率比绝大多数本科生要好一些。要是硬着头皮看英文论文也行,但

不到万不得已,我是不会去英文文献看的。

我一个好朋友,英语硕士,留美经历,读英文专业文献都没有读汉语轻松,一般情况下也不愿意读英文学术期刊。

极少有人能做到读英文学术文献能和读中文学术文献一样,快速检索,一目十行。

而做

科研,不止是金字塔尖那极少数人的事情

,他们做的巨大创新当然重要,

塔身塔底做的都是中创新、微创新也非常重要

。比如应用于工厂实践创新专利等。所以,对于申请专利的大多数国人来说,最好的论文都发在国外,是非常巨大的“损失”。

为什么国内学术论文都发在国外?

因为国内科研学术期刊差到惨不忍睹。

2018谷歌学术影响力前100名期刊,

无一

中国期刊。

2018年期刊引用报告(Journal Citation Reports 简称JCR)影响因子前500名期刊,中国仅占

1.8%

,最高排名的期刊仅第94位。(JCR的影响因子是评价学术期刊最权威的指标)

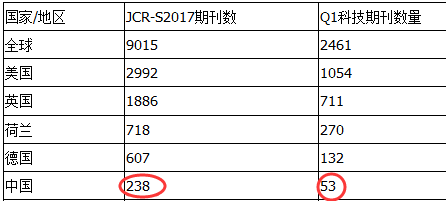

2017年JCR收录中国期刊仅238种(包括港澳台,去掉港澳台只有197种),占总数

2.6%

,世界第5;前4名的美英荷德分别是2992、1886、718、607种。差距极其大。

而据《2019年中国科技论文统计结果》显示,2018年,SCI数据库收录中国科技期刊

187种

(取得“国内统一连续出版物号”即CN号的期刊)。

现在国内科技期刊这么差这么弱,要求国内的SCI论文转发在国内也不现实。

42万篇SCI论文,9成多发在国外,如果一半回到国内发,国内的期刊根本容不下这么大的量,编辑水平也跟不上。

美英荷德分别占据四大学术出版集团(SpringerNature,Elsevier,Wiley-Blackwell,Taylor & Francis)中的一个,而这四大集团占全球SCI期刊总量的

40%

以上,占四国总量的60%以上,共约

4000多种SCI期刊

(我个人的估算数据)。

还有个统计,是世界五大出版商控制了全球

50%

的科学出版:

-

【英国&荷兰】的爱思唯尔(RELX Group);

发表的科研文章数占全球总发表量的

16%

,拥有《柳叶刀》《细胞》(医学方向)在内的

2500多种

学术期刊。

-

【德国】的斯普林格出版社(Springer-Verlag);

拥有超过

2900种

期刊。

-

【美国】的约翰威立父子出版公司(Wiley & Sons Inc.);

-

【美国】的世哲出版公司(SAGE Publishing);

每年出版

1000余种

学术期刊。

-

【美国】的IEEE。

出版有70多种学术期刊杂志,每年发表的论文著作数量占全世界该领域当年发表量的

30%

左右,已制定了

900多

个行业标准。

而我国仅有238种SCI期刊(包括),更落后的是期刊运营极度分散。我国5020种科技期刊共有1375个主管单位,3232个第一主办单位,4381个出版单位,每个出版单位平均出版

1.15种

期刊,

仅出版1种期刊的出版单位有4205家

,“小、散、弱”特征明显。

我国最大的科技出版集团是北京中科期刊出版有限公司,出版期刊品种300种,具体有几种被JCR、SCI收录,我没找到,我去他们官网看了下,有个2017年的新闻,说是有种期刊在某期刊收录后,又被收录。言下之意是2017年才

2种

SCI水平的期刊?这点欢迎大家指正。

小散弱的特征导致:

几乎没有规范的制度、编辑水平低、运营水平低、难以吸引高水平人才、效率低、协同性差等一系列问题。当然更重要的是导致“腐败”

,有的期刊就几个十几个编辑,打招呼走关系发篇论文不要太简单。

如果是大集团规模化运营,不能说完全排除“腐败”,但是腐败的难度会随着规模的扩大而急剧升高:

一是人多就不好走后门。

找一个人好找,找几个人就比较难办,如果一个期刊牵涉到大几十上百人,走关系就没那么好弄。

二是牵涉到整个集团声誉、期刊声誉的问题。

期刊质量越高,越会珍惜自己的声誉。这是正循环。

三是如果是大规模的市场化运营,低质量的论文会影响赚钱,腐败会因小失大,得不偿失

,也增加腐败的难度。

俨然,我国科技期刊“小农”经营方式难以和国际“集团军”竞争。

为什么我国科技期刊是小、散、弱的小农经营方式?

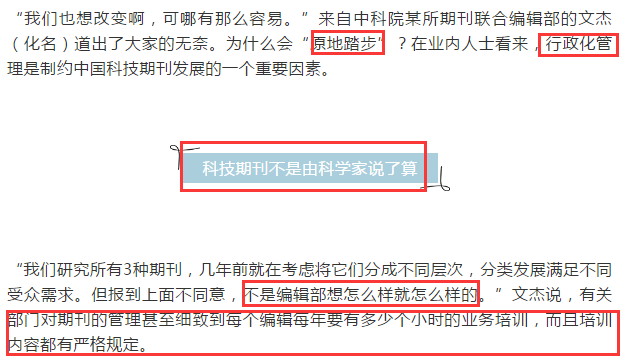

因为行政化管理制度给管的。

所以,从国际经验上看,科技期刊

集群化、市场化

发展是主要趋势,是全面提高竞争力的

唯一

方式。

当然,你也可以说我们要开辟自己的独特道路……这个就没法讨论了……不是说完全、绝对不可能开辟自己的独特发展道路,但是从经验统计上算,概率极低。

有现成的桥,就不要去摸石头过河。

哪怕自己建个自己特色的桥,也不要去摸石头。

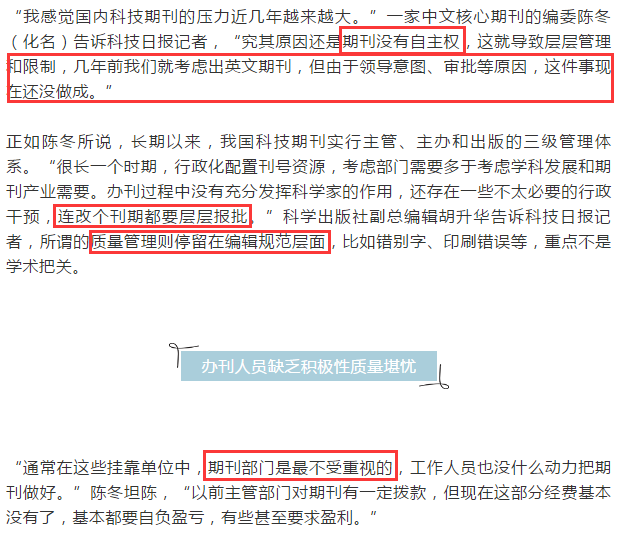

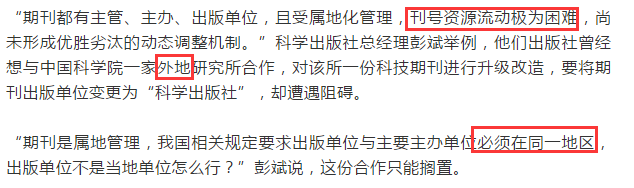

我国科技期刊实行主管、主办和出版三级管理体系,产权(主管主办权)与经营权混乱,“学术资源—编辑出版—市场经营”三个环节的分工不明确、契合度低。

刊号审批过度严格,不能根据市场需求及时调整。

主办和出版属地管理,难以跨区域集群化发展,难以形成集约经营、市场合力与规模效益。

导致的“小、散、弱”局面致使管理、审稿、编辑低水平,吸引不了高质量论文。

说人话就是,现在科技期刊的行政化管理体制,把各个期刊管的死死的。

打个不是十分恰当的比喻就是,每个期刊相当于一个“农奴”,被死死的束缚在各自田庄的“土地”上,不能流动。

每个期刊都被“冰冻”在各自的方格里,处于冰冻状态,差不多是“半死”的状态,怎么可能有活力?

怎么可能发展的好?

来源:

《戴着“行政化”脚镣跳不了“市场化”的舞 | 中国科技期刊现状调查》2018年9月《科技日报》