摄影|徐昕

撰文|轻舟

编辑|

迦

沐梓 周安

出品|腾讯新闻

谷雨工作室

在哪能拍到最有魔都味道的照片?

上海人徐昕有自己的答案。

那绝不是夜晚站在外滩上,隔着黄浦江拍摄的陆家嘴“三件套”,哪怕它们散发的光芒冷峻又迷离。

因为那更像是幻境,不是藏在“魔都”里的上海。

如果把上海比作一只吐司,徐昕会选择沿着虹口区哈尔滨路的方向,在相隔百米的位置切下一刀。

在那里,你依然能看到东方明珠闪着的紫光和环球金融中心幽幽的夜蓝。

但天幕之下,离你更近的是藏着上海工部局宰牲场旧址的1933老场坊,桔色暖光是每个人心里坚实的人间底色。

几幢顶着网状围栏的景观楼夹在虚实之间,在夜晚化成憧憧黑影,像是从幻境走进人间的过渡。

紧挨着老场坊,沿着面前的那座小桥向右,半层书店里盛着哲学和文学,那是上海人精神生活的地标。

向左,SNH48星梦剧院,宅男乐园,那是现代上海的人间欢乐场。

复杂,兼容,虚实相间,光怪陆离。

那才是真正的“魔”力,是徐昕心里完整的上海。

和绝大部分生活在城市新住宅的90后一样,1993年出生的徐昕和父母生活在被他称为“公房”的地方。

很小的时候他就能分辨,公房里没有弄堂里的人情味儿,也没有外婆家那样的温情和亲切。

因此,无论是长假还是周末,他只想和外婆一起度过。

外婆住在上海慎余里,一幢三层的石库门建筑。

那是整个弄堂里最高的房子。

外婆家的屋顶花园,是童年、少年及整个青年时代,徐昕最爱去的地方。

站在屋顶花园上,可以看到半个外滩。

脚下的苏州河里,十几条驳船,一条接着一条,缓缓开过。

弄堂上空,一大群鸽子一圈又一圈地飞过屋顶。

远处,新建不久的东方明珠像来自遥远神秘的未来世界。

“xiá yī ——”,上海话里,“惬意”两字的发音本身就带着闲适恬静的味道。

徐昕喜欢用它形容屋顶花园的氛围和身处其中的感觉。

对少年徐昕来说,外婆家的屋顶像是处在日常生活与新奇世界的边界线上,他就待在那个安全自在的环境里,光怪陆离的外部世界在一双时时感到新奇的眼睛前自然展开。

这座城市生长得太快了。

乘着轻轨出门,徐昕经常发现两旁的景象又变了。

路边到处都是便利店,标准化的沟通,移动支付,顶多就是找店员加个购物袋,“上海越来越格式化了。

”他想起以前弄堂里的小店,每个店铺都是一个家庭生活的缩影,店铺里有店主的茶杯,有他们养的猫和狗,有他们爱看的电视,有些店里还搁着鸟笼。

拍老房子,那是他的情感需求。

飞速发展的上海已经经历了90年代末到千禧年的一轮拆迁。

“它们终究是要被拆掉的。

”徐昕觉得伤感。

拿起相机,他总是想要寻找那些能带自己回到过去的似曾相识的场景。

他拍白玉兰广场巨大的发着冷峻光芒的LED屏,但镜头里同时容纳了一栋低矮的老楼房。

透过窗户,柔黄的暖光下,老太太正坐在窗前读报,那扇窗户后面,窗帘上或许缀着漂亮的小碎花。

一个能看到南浦大桥的小院子里,花藤爬满墙,仔细看才会发现,原来花藤边的围墙上居然有人画上了花藤。

废弃老屋里,仍挂着带着花朵的典型的上海人家样式的窗帘,还有《还珠格格》的画片。

透过窗户,远处是陆家嘴巨大辉煌的新式建筑。

这几年,北外滩规划开发迅速推进,那里也成了拆得最快的地方。

每一次,徐昕进入那里,目光总会扫到那条挂在老阳台上的红色金鱼。

它就待在那里,注视着过去的街巷变成废墟。

而等再一次去,它被人清理了。

2012年,外婆居住的慎余里也拆了。

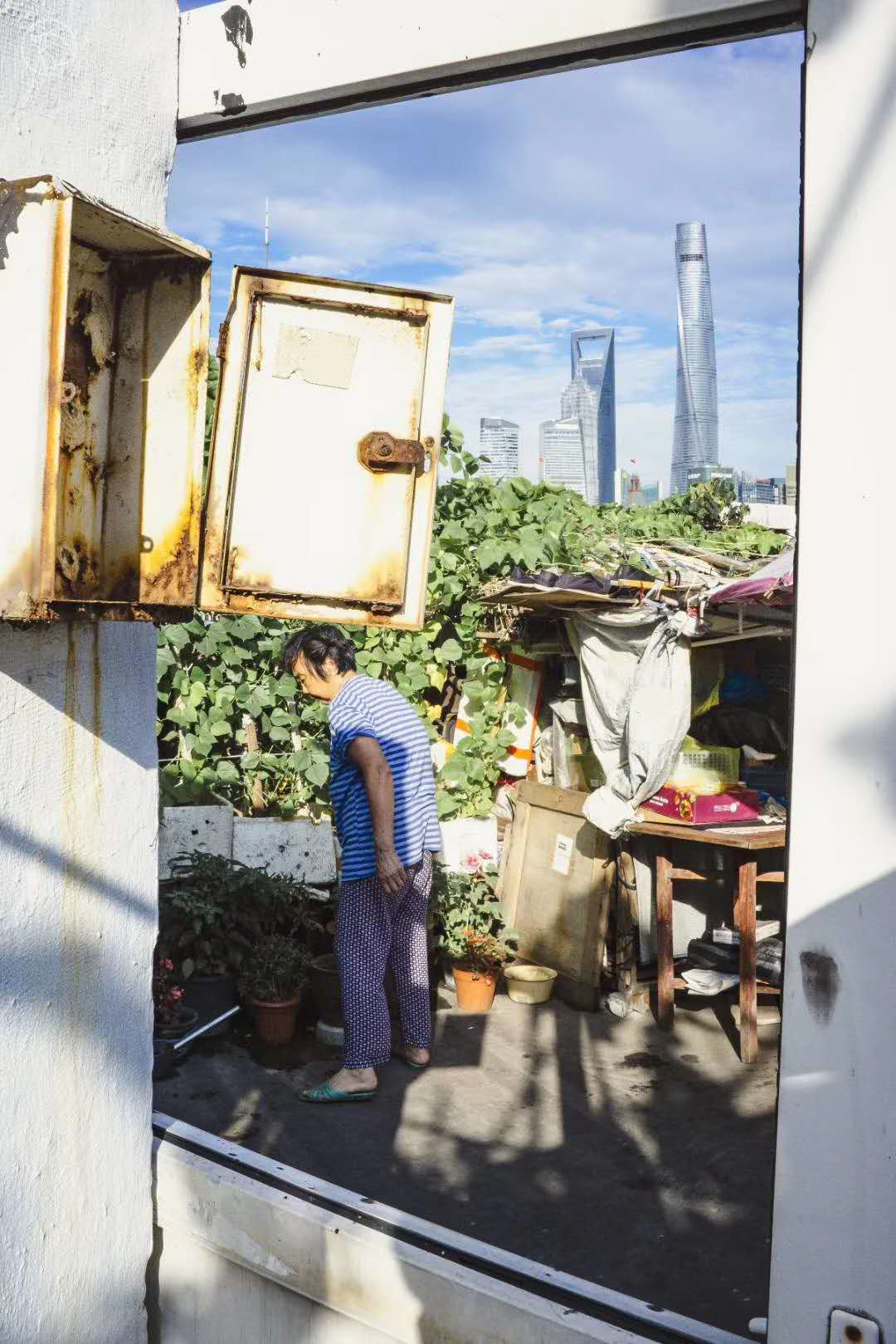

在一幢老房子的屋顶,徐昕遇到一个正在浇花的老奶奶,因为上了年纪,她弓着背。

她太像外婆了,徐昕想着,他拍下照片,脑海里全是外婆的样子。

老房子拆了,但不意味着身处其间的人的生活就不复存在。

人依然在生活,生活里依然有丰富的细节、温度和情感。

徐昕知道,老房子里的人和自己一样,对注定消逝的生活和环境有着最深的依恋。

除了魔都里的人情味儿,徐昕也会记录这座城市最光怪陆离的一面。

他觉得,那些奇异的、甚至有种“塑料感”的景象,也是城市发展中转瞬即逝的东西,不会一直存在。

上海不

断更新、升级,建筑车上堆折起来的路牌,成为上海生长过程中必须被移除的过剩资源。

还是在北外滩,徐昕在一处废墟停车场上拍拆迁,空气中有很多灰尘,保安不知道他在拍什么,也从平时看管停车场的椅子上站起身来,跟着他拍。