【影评人】这种身份,最初对中国电影业的恶劣影响,发生于上世纪80年代。

当时,正是第四代导演的代表,

谢晋

导演的创作黄金时期,《天云山传奇》《芙蓉镇》《高山下的花环》《牧马人》……每部在当时都是上亿人的观影人次,(换算到现在,等于每部40亿以上的票房),而且30多年后,这些老电影被现在的年轻人发掘出来,仍能被其贴近人民生活的真挚叙事和深刻情感所感动。

然而,一个所谓“影评人”,在报纸上发动了所谓「对谢晋模式的批判」,给谢晋电影扣上了「 陈旧美学意识」「电影儒学」等帽子,更杀气腾腾地宣布,谢晋电影是「中国文化变革中一个严重的不谐和音」「让观众被迫接受好莱坞式的道德神话」。

如此奇文,竟得到一大群同伙影评人的积极响应,摇旗呐喊,在他们的颠倒黑白下,竟鼓吹一部电影的主旨,既不能弘扬中华民族传统美德,否则就是“封建意识,对抗改革”,也不能顺畅地把一个故事讲好,让观众喜闻乐见,否则就是“崇洋媚外,好莱坞化”。

而当时刚刚起步的第五代导演,他们从电影学院就读时受的教育,便是推崇艺术电影,推崇欧洲新浪潮,鄙视好莱坞式的商业电影,恰恰与这些影评人一拍即合。于是,深受广大观众支持和喜爱的中国第一大导,在这种腹背受敌的舆论压力,就此停滞了艺术生涯。

此后,第五代导演的文艺片,得到了欧洲电影界的赏识,在戛纳、威尼斯、柏林这三大电影节上屡有斩获,摘金夺银,仿佛更验证了影评人的“前见之明”“高瞻远瞩”,谢晋这整整一代导演也就此落寞,退出了电影圈主流。

归根结底,是当80年代打开国门后,暂时的经济落后,便有很多人对被欧美国家的物质财富迷花了眼,打着“反思”旗号对民族传统历史和文化,去竭力矮化和否定,对欧美文明和欧美电影圈,更是狂热崇拜,无限推崇。

因此,欧美电影界某些“电影大师”茶余饭后的随口点评,以及欧美媒体给出的所谓“电影榜单”,也能让这些软了骨头的影评人奉为金科玉律,深信不疑,甚至盲目鼓吹电影应该脱离大众,根本不必在乎观众的观影感受。

即使是张艺谋的《红高粱》和《活着》这等艺术水准的电影,在问世之初,同样遭到了当时众多影评人们的口诛笔讨,理由居然是「故事性太强」,荒不荒谬?可不可笑?

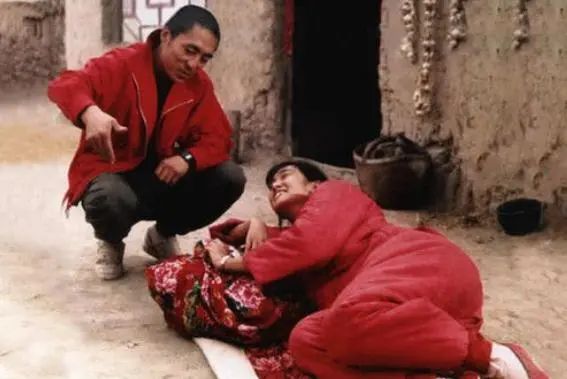

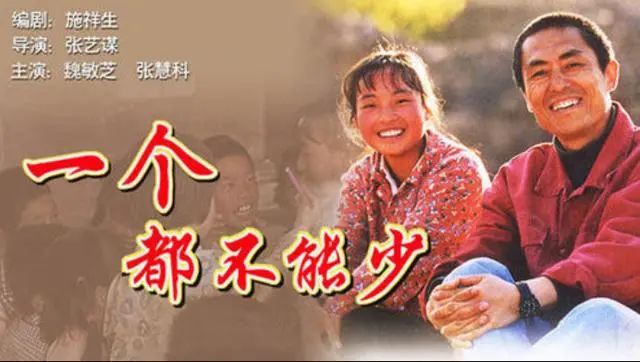

因此,上世纪90年代,这个中国电影在国际电影节连连获奖的“艺术黄金时代”,大批导演拍摄各种乡土题材影片,一门心思去国际争奖,另一方面却在票房竞争中一败涂地,竞争力甚至比不上播放盗版港片的录像厅和DVD。各大院线奄奄一息,电影院都不知被拆了多少。而别有用心的欧美电影界,同样将这些反映农村和小镇风情的影片,当做大肆贬低中国民众“盲目""落后"的工具。1999年,戛纳电影节方面,认定张艺谋拍摄的歌颂乡村教师、普及义务教育的《一个也不能少》,是“为中国歌功颂德”,而勒令他必须删改,方可参赛。

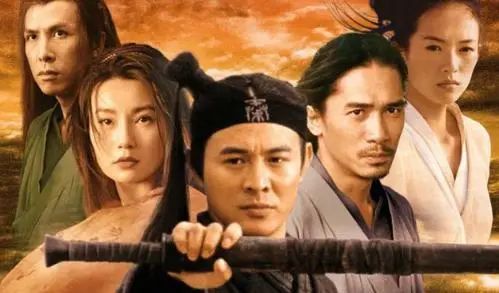

作为一个有风骨的爱国导演,张艺谋拒绝屈服,发表公开信抗议,从此和这个号称国际艺术电影最高殿堂的电影节决裂!并在几年之后,不计个人毁誉,从零开始改弦更张,拍摄出一部在中国电影史上意义无与伦比的商业大片

《英雄》

。

该片不止是在国内获得的年冠记录(2.5亿票房),而且以3100万美元的成本,在北美、日韩等世界各地都登顶票房冠军,在全球收割票房合计1.77亿美元(14.5亿人民币),

从此开启了华语商业大片时代,

拯救了濒临崩溃的中国电影院线,功勋盖世,惠泽至今。

然而,当时众多垄断电影评判话语权的影评人们,却就此认定张艺谋是“可耻的叛徒”,因而怒火中烧,对他群起而攻之,给他扣上“一心赚钱,背弃艺术”“屈从权力、纯为献媚”等帽子,对张艺谋的妖魔化攻击,自此持续了近二十年!

1994年,姜文导演处女作《阳光灿烂的日子》横空出世,又一位天才导演震惊影坛。

然而因为姜文过于任性自我,拍摄时又完全不屑控制成本,此后每部导演作品, 除了偏向大众口味,票房与口碑齐飞的《让子弹飞》,其余都是在“赔钱赚吆喝”,包括《太阳照常升起》《一步之遥》一直到《邪不压正》,却被文青影评人们竭力热捧,解析和吹嘘其各种隐喻,对他的推崇远远超过了张艺谋,也成为一直至今的常态。

只可惜,对此类不请自来捧臭脚的文青影评人,其实姜文自己都非常不屑,称之为“

一群太监上青楼

”,公开说自己只欣赏三个导演:谢飞、谢晋、姜文。

姜文电影《邪不压正》 :只会写五字影评的太监影评人

世纪之交, 早年网络尚不发达,纸媒仍有相当影响力,广大公众对电影的认识也有所欠缺。此类利用自己占得先机掌握的传媒话语权,行欺行霸市之实的所谓“影评人”, 从纸媒驾临网络,也相当程度上掌握了评价电影的话语权,

犹如跗骨之蛆一般,一直荼毒着刚刚起步的中国商业电影

,

几乎就要将我们的电影市场,引向如日本电影、欧洲电影一般的歧路,一边是艺术电影连获好评,连得大奖,一边是整个市场完全沦为好莱坞商业大片的殖民地,任由美国人去肆意收割票房。

而今,在智能手机大普及,人人可为自媒体,每个人都是影评人,亿万小镇青年才决定电影人饭碗、是电影人上帝的时代,少数影评人来决定一部新电影口碑风评,甚至是历史地位的时代,早已经

【一去不返】

!

为了推广新电影,连张艺谋都要接受papi酱专访,

连姜文都要去《创造101》卖力吆喝,

连贾樟柯都要和女团偶像展开“超时空对话”的时代,