近期,国务院出题一系列新政策,对几项旧政策做出修改。其中,以财政部对《政府采购货物和服务招标投标管理办法》修订最引人关注。该《办法》提出:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

换句话说:招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人!

相关政策自2017年10月1日起执行。

来源:住房和城乡建设领域信息公开平台

“最低价中标”再见!

财政部印发财政部令87号

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

,该《办法》提出:评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;

投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

该《办法》有如下几点,需要大家注意:

第一、该投标价格

与其他投标人相比

的价格,参照对象是

“其他投标人的价格”

,此处不是大家常说的

“成本价”

,因为“成本价”有时的确很难直接判定,争议也很大,直接与“其他标人的价格”相对比,易操作,例如:若九个投标人,八个投标人报价为1亿左右,另一位若是8000万,可能就需要进行“合理性”解释。

第二、价格明显低于其他投标人的报价情况下,

有可能

影响产品质量或者不能诚信履约。这里用词是

“有可能”

,

可以认为若价格过低,都存在“有可能”,所以免不了要澄清。

第三、应当要求其在

评标现场合理的时间内

提供书面说明,必要时提交相关证明材料。这里要注意的是

“评标现场合理的时间”

,这个意义重大,避免了场外人情,也是说“投标”是否有效,当场决定。

第四、投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。这里用词

是“应当”,而不是“可以”,

就是该《办法》直接规定这种情况就是“无效投标”。

目前,一些地方在招投标中存在的“低价中标”现象,导致在最低价中标的竞争中,呈现良者退出和劣者胡来的困局。

这已经成为企业提升产品质量的突出障碍,亟待治理和规范。

而在基建和地产行业。最低价中标往往使承建商无利可图甚至赔本吆喝,承建商的应对手段往往是工程停建、恶意拖欠薪酬等。最低价中标往往从单纯的经济纠纷,发酵成社会问题。

87号令要求有可能影响产品质量或者不能诚信履约的报价提供说明或证明其合理性,势必对最低价中标的现象带来一定遏制,“饿死同行、累死自己、坑死业主”现象有望得到改善!

新《招标投标法》:“第一名”不一定中标!!

改动:

最重要的第五十五条

现行条例:

必须确定排名第一的为中标人!!

第五十五条 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

修改草案:

在中标候选人中甲方自行选定中标人

第五十五条 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人,或者在招标文件中规定排名第一的中标候选人为中标人,并明确排名第一的中标候选人不能作为中标人的情形和相关处理规则。

依法必须进行招标的项目,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人自行确定中标人的,应当在向有关行政监督部门提交的招标投标

情况书面报告中,说明其确定中标人的理由。

意思是说

1、第一名不一定中标。

2、甲方有权决定第二名或第三名中标。

“环评资质”再见!

国务院发布《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》,对《建设项目环境保护管理条例》进行了修改。

自2017年10月1日起施行。

《决定》对现行条例主要作了三方面修改:

其中一点要求,减轻企业负担,进一步优化服务。

明确审批、备案环境影响评价文件和进行相关的技术评估,

均不得向企业收取任何费用,

并要求环境保护部门推进政务电子化、信息化,开展环境影响评价文件网上审批、备案和信息公开。

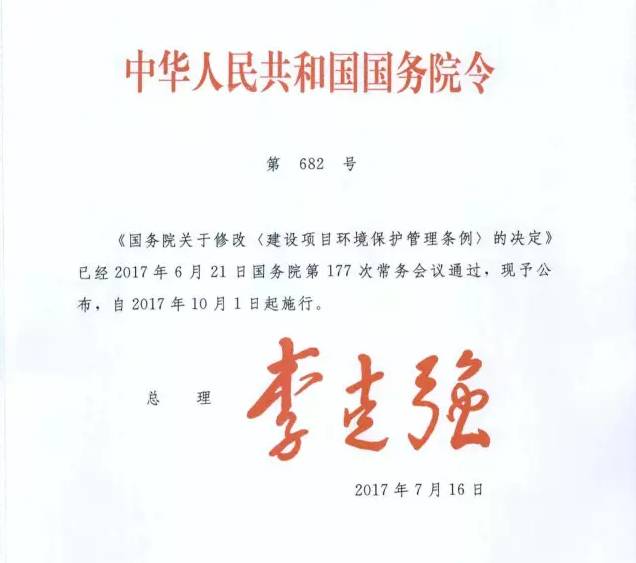

中华人民共和国国务院令(第682号)

中华人民共和国国务院令

第682号

《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》已经2017年6月21日国务院第177次常务会议通过,现予公布,自2017年10月1日起施行。

总 理 李克强

2017年7月16日

决定主要作了以下规定:

一是

删除对环评单位的资质管理规定;

二是

将环境影响登记表由审批制改为备案制;

三是

将环境影响报告书、报告表的报批时间由可行性研究阶段调整为开工建设前,“串联改并联”,

具体报批时间由建设单位根据自身情况灵活掌握;

四是

取消行业主管部门预审、水土保持方案预审等环境影响评价的前置审批

;

五是

将环境影响评价和工商登记脱钩,落实“证照分离”要求;

六是

取消建设项目试生产审批,删除条例关于试生产的规定;

七是

取消环境保护部门对建设项目环境保护设施竣工验收的审批

,改为建设单位依照规定自主验收。

与旧版《条例》相比,新《条例》主要在以下几方面作出了重大修改:

一是

删除"环评单位资质"条款,取消了资格证书审查制度的要求;

二是

取消竣工环保验收行政许可,将竣工验收的主体由环保部门调整为建设单位;

三是

增加“不予审批情形”条款,明确环评审批要求;

四是

明确环境影响技术评估法律地位;

五是

取消“试生产期间要求”;

六是