编者按|

任何社会实践都涉及到展示——这是集体策展团队“BLOOM绽”在2015年“评论展——谢英俊及其团队实践1999-2013”前言中的主导议题。将一个通常意义上的建筑展设置为评论展,并不止于策展形式上的创建,而是为了构成“对那些业已发生于社会现场,又被展示现场收缩为作品的再行动”:

来自不同学科和实践领域的评论人将在与谢英俊及其团队实践的关联中,重新激发并再度表述自身的工作。

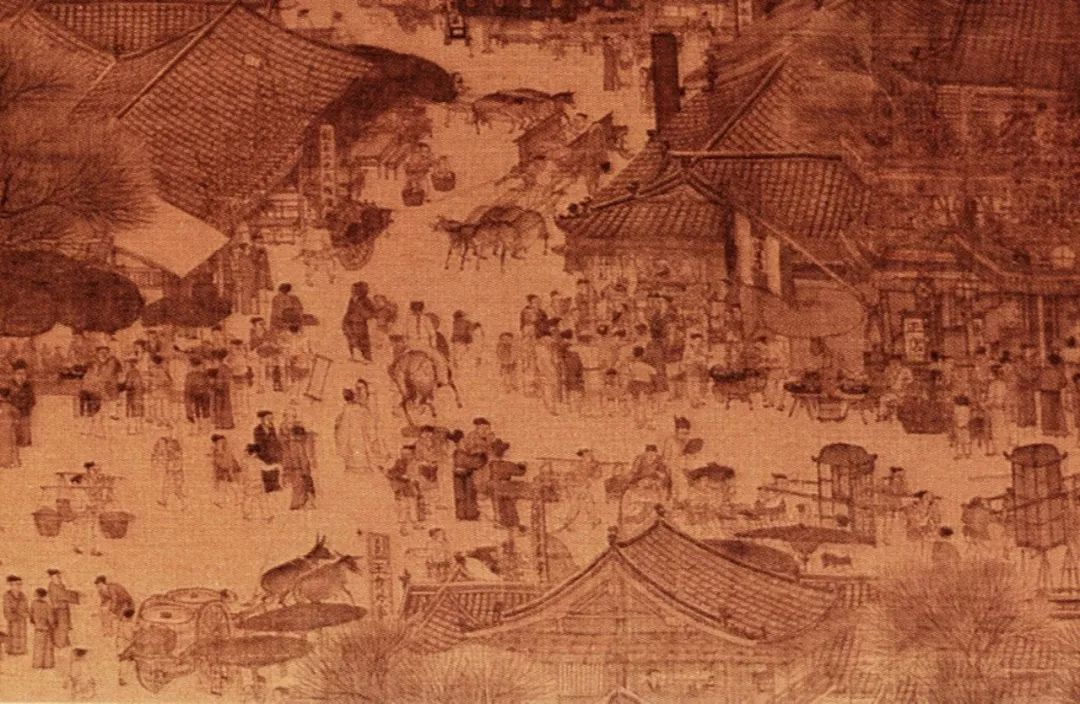

在相关的活动中,主策展组之所以总是以“谢英俊及其团队实践”去指称作为个体的“建筑师”,不仅仅是因为协力造屋的特殊性,而更是为了通过策动将建造与展示这看似分立的两个阶段,转化为一系列相互质问的社会实践中的不同面向与现场,由此逐步形成某种高密度、低成本以及远期持续、近期关联的展示工作方法。以此完成的2014年的专题“在地建造”是以谢英俊及其团队近十年来的实践为发端,梳理台湾社会都市状况及现代建筑运动以来的脉络,指出谢英俊的工作不只是建筑计划,而应以“社会性建筑”的视角将其理解为空间生产计划,进而详实剖析其应对方法与隐含却强劲的哲学基础,期待建筑师仍能保有追寻社会统合之希望。借助当代政治学为研讨基底,结合建造、展示、社会等多重维度,倡言“没有建筑的建筑师”之预设,将是从其特定行动模式的起因、持续参与到相应的后果中显现的主体化过程。由此,建筑正成为社会运动经由在地建造的副产品,规划正成为城市展示经由媒介传播而来的群劳作。本次推送的文章指出

在谢英俊及其团队提出的为70%的人盖房子的口号下面,包含着一个值得关注的与现实操作路径相关的议题:在建造、展示、社会被隔离的现况下,如何联合起在地、媒介、运动,共同推进并突破全球化的政治秩序?将建筑视作社会运动经由在地建造而来的副产品,将规划视作为展示经由媒介传播而来的群劳作,我们才得以重新审视“在地建造”这一概念及其中蕴含的潜能。

作者在原文的基础上还特地附上了补记,

院外将分三期推送。

文|王家浩 责编|

BLOOM

没有建筑的建筑师|群劳作与副产品|下|2014

本文6500字以内|

接上期

7

|

设计的表面:

自身原则的共同体

“没有建筑的建筑师”的政治,不是对已被分配成中心/边缘“民”的关怀和对社会空间的技巧性的摆布,而是由一种对现有的划分社会和共同体方式的争端带出来的想象,因此这种想象必定不只是“建筑”的。

朗西埃曾经在《设计的表面》[11]中,将马拉美的诗与贝伦斯的“型”并立在一起讨论:两者都是以简洁形式的语言、平面设计的语言对抗那种对通常已有的类型进行补充的“美观”消费。诗的形式与器物的形式,都是生命形式,“型”用以追随某种(将到来的)感性共同体的图像。贝伦斯认为,这一原则要求我们建立“风格”,反对那些与资本主义式的以及与商业的无政府主义有瓜葛的“风格多元”。这里的“风格”,是在当时 “风格”这一概念内部形成的对抗,而不是添加到多元中的一种。

因为有了作为某种新的共同生活的构成原则的“型”,所以被设计出来的器物并不是物化的,而是活化的。生命的物质形式将以一种共同的精神原则来活化,器物的形式是生命形式的某种构成原则,而不是其本身。因此,当前的“没有建筑的建筑师”的行动,正是取消建造的物与像这一区分而来的平等空间,在展示中,物与像是等价的。现代运动中的由设计的实践拉开的“艺术活动”的场所,无论其作品/产品最终被称为艺术或者设计,都是在建构生活的新形式,这也就取消了实用艺术与纯粹艺术的区分。所以,无论是象征派诗人还是功能主义的设计师,都是在这同一的“设计的表面”上,确认了依据其自身的原则所建立的共同体。

宽泛的讲,这一现代建筑运动时期所呈现的客体形式,事实上并不是此后所称的在一种缩减为符号的理性主义与反理性主义原则之间的对抗,而是生命形式与生活形式之间的对抗。因此,当前的“没有建筑的建筑师”的政治,正如朗西埃对反拟仿的现代美学的论述一样,“它破坏那种藉由将文字艺术与形式艺术、时间艺术与空间艺术予以分开,以分配每种表现形式的位置与手法的原则”,“这种同时让文字、事物得以混合的同一表面,也是艺术与非艺术的共同表面”,是与“既是自治又是他治的艺术建制”的决裂[12]。

如果我们回到城市、展示中的“没有建筑的建筑师”,它与无名者的“没有建筑师的建筑”的不同正在于,其展示、其形式、其技术是为了不再被缩减为展示、形式、技术。

[11] [法]郎西埃. 图像的宿命. 黄建宏译. 台北:典藏艺术家庭股份有限公司,2011.

[12] 同上

8

|

重组在地:

媒介与空间的意义对抗

8

|

重组在地:

媒介与空间的意义对抗

巴迪欧在“哲学与欲望”中,谈到一个以商品化作为诱饵的社会时说,它保证了一切自由,但是却没保证你自由使用这种自由的自由。这正如马克思所说的那样,个体、工人、无产阶级在选择各种工作的自由与不得不工作的不自由之间的悖论,它是资本主义社会自由幻象的断裂点。只不过,时代已经从人人的自由转移到了物物的自由。我们可以认为,尽管当前的物物商品化仍不可避免,但是,我们首先应当从商品中抽物进入到产品,其次要从产品中抽物进入到副产品。副产品是指在生产主要产品过程中,附带生产出来的非主要产品。

哈特和内格里在《帝国》中提出的“非物质劳动”,除了信息化-通讯技术的大工业生产与创造性和象征的任务,涉及当前的智能控制、日常生活之外,也打开了从身体模式上的劳动中的感情、爱,通往人际交往、集体潜能的渠道[13]。我们可以认为,尽管当前的人人工作态仍不可避免,但是,我们首先应当从工作中抽身进入到劳作,其次要从劳作中抽身进入到群劳作。群劳作可以指在社会生产结构中,由被分隔的个体联结而成的不得不以集体的方式展开的劳作。

由此,我们可以重新开启这样一种预设性的框架,将建筑理解成社会运动之副产品,将城市规划理解成城市展示之群劳作。经由副产品、群劳作,潜能之社会历史将转化为社会世界。只有社会世界,没有建筑世界,建筑只是用以构成社会世界的。当我们谈论建筑作为文化产品的再现认同时,是一回事,当我们谈论建造作为实践以及对社会关系的重组时,却是另外一回事儿。

即使当前的副产品最终会转为商品,当前的群劳作最终会转化为工作,但是作为起源即目的“此刻”,它们对于改造社会世界仍有意义。我们由此勾勒重新议定“建筑”与“规划”的路径:运动-建造-建筑,展示-媒介-规划。在地建造不再被看作是一个与建筑相关的议题,而是一个在全球-历史视野中的特定地点上的政治议题。这意味着,我们不仅仅是要用“在地建造”去抵抗全球化的生产方式,而更为重要的是“在地”在人人自由与物物自由及其双重幻象之中,并非对“本土”的简单回归,恰恰相反,“在地”对抗由本土与全球这一组看似对立却共同构建起来的文化意义上的结构[14]。

重组在地,并不是对在地与建造之关联的重申。建造的后果必然是在地的,即使考虑到建筑的生产已经采用大量的预制,但这一重新的组合也必然牵扯到在地的劳动力,技术条件,地点上的社会经济的决断等等。正如齐泽克曾提醒的那样,如果人们已经知道政治的过程是经济的,那为什么还要去分析出政治是经济的,与之相似的是,人们已经知道建造的过程是在地的,为什么还要去分析出建造是在地的。在地建造意味着,从其行动模式的起因、参与到相对应的后果中的主体化过程,而不是定义或强调建筑作为在地建造的后果。建造活动的市场化、职业分工的细化,建筑物的商品化等等现实的前提条件带来的“建造”,将如何经由“在地”重组此条件中的群体的社会关系,这一由特定地点引发的社会部署才是重申在地建造的真正出发点。

社会中的对抗结构与物物等级及其对抗无关,也不只是阶级利益带来的矛盾冲突,而是各种媒介的与空间的意义对抗。现实中的“在地建造”得以实现的前提条件,并不像通常所认为的只取决于

土地的私有化。对当前在“

抵抗的全球化”背景下出现的在地伦理及其抵抗性认同而言,曾经的土地私有化

及商品化过程,揭穿了封建领主附加在土地私有之上的浪漫主义式的自然关系,包括地域、血统等等的灵韵。换而言之,在这一对冲中具有的解放意义,释放出来的去神秘化,很快被私有财产的神圣不可侵犯替代,财产兼并了土地成为新的自然化了的神话。无需例举更多对土地私有化的批判观点,仅就对社会主义抱有同情的自由主义学者,也曾提出过有关“地产共有”的问题,意即没有一个人(群体、家族、国家)可以认领共有的地球的土地,

我们可以指出与通常所谓的在地缘、学科、政治体制之间跨越界线不同,这样一种共有的联合的重点并不在于边界,而是重心。灭点是用来构成视界的,重心是用来构成世界的,它们都不是依赖于物质的点,而是事物与主体的场域构成的原则。但是重心并非另一种灭点,如果我们把“建造”看成为历史的灭点,那么事物也就成为全景的图像而已,只有把原本属于自身历史的“重心”掏空,才可能重装上阵,因为“真历史”并不是在当代才成为了当代史,而是即使在历史中,它已经是它的当代了。

“没有建筑的建筑师”应当

最大限度地在展示中去完成。透过回溯性的视角,

展示的论述已内在于建筑的历史与思想史之中。但是这种潜能被实现了的建筑物,被作品的膜拜价值遮蔽了。只有认清作品的本质,才能反向地认清政治的本质,那就是异见的主体化模式。一边作品,另一边没有建筑师,这种简单的对立关系应当取消。

民主词源中的dèmos

是参与到并不是其中一份子的事情中的人,建筑师参与到非建筑中,非建筑师参与到建筑中……但不是退回到建筑物,或者超越性的关怀,而是要汇聚在杂众中。

“没有建筑的建筑师”应当

最大限度地在展示中去完成。透过回溯性的视角,

展示的论述已内在于建筑的历史与思想史之中。但是这种潜能被实现了的建筑物,被作品的膜拜价值遮蔽了。只有认清作品的本质,才能反向地认清政治的本质,那就是异见的主体化模式。一边作品,另一边没有建筑师,这种简单的对立关系应当取消。

民主词源中的dèmos

是参与到并不是其中一份子的事情中的人,建筑师参与到非建筑中,非建筑师参与到建筑中……但不是退回到建筑物,或者超越性的关怀,而是要汇聚在杂众中。

批判围绕着作品展开,是解开作品化的过程。悬置建筑师与建筑,回到开端的开端,超越“能力-位置”的固定秩序。取消大写建筑的展示是借助可能性的手段与场合,为了持续的目的去展示。悬置并非取消,而是投入情境并脱离情境,这两者也是背离之事物,政治主体正是在其中得以重新构型的。这一空间就是建筑所在的城市与媒介之间。每一次干预建筑现有生产体系的重新开始,不是推向更远处的非建筑师,而就在将非建筑师与建筑师区分开来的条件之中。无论是个体的欲望还是集体的想象都在突破这种区分,反建筑是破,非建筑是立,建造公共是整个过程。

批判的作用就是取消这种既定的区分,将展示空间与社会空间共同卷入社会维度。比如成像对于“建筑师”而言是直接的,但是作为想象的决断却是间接的。建造是直接的,作为中介的成像却是间接的。先于建造的批判是相对于“作品评论”的倒叙行动,将作品转化成方法。批判自身就是用来破解作品的。在脱离作品这一结果之后,成像术才真正有效。由此,批判性的成像术超出了创作,颠倒并解除了物像的不平等关系。物与像的同一或者反之,都存在相似的缺陷。空间的物理属性是对空间(媒介)之政治的(学科)警治。

某种程度上,物与像的不均衡发展反倒成为此时的优势。物在像中保留了持续开敞的方式,一种辩证的方式。然而,建造的边缘通常会被缩减为没有建筑师的建筑,或者建筑师的未建成方案。所以必须把空间的实践,展示与社会空间共同地理解成社会运动。而没有建筑的建筑师显示出未来前景中的技术位置,这就是建筑师的政治,公共地商定“建造”的社会地位。

由生命的形式形成的“型”是感性共同体的图像,它不是物化,而是对“物”的活化,并建构生活的新形式,以此取消实用艺术与纯粹艺术的区分。这是以生命形式对抗生活形式,是艺术与非艺术的共同表面,这种共同化是与“自律与他律之艺术建制”的决裂。展示中的“没有建筑的建筑师”并不是为了建筑,而是为了不被还原,不被分化为展示、形式、技术等等诸多问题。

“在地建造”就是媒介与空间的对抗。从在地的重构出发,将消费的商品转化为生产的产品,将产品转化为生命形式的副产品。将资本体系中的工作转化为劳作,将劳作转化为共同的群劳作。建筑不是商品,而是经由产品从生产变成生命形式。城市规划不是安排工作、生活、娱乐、居住等等的工具,而是经由总体的、不可分解的劳作,共同地打开建筑世界,向社会世界开敞。

建筑不是文化产品的再现之物,而是社会关系的重组。在地,这一特定地点上的政治议题对抗的是本土与全球这一组分派的对立共同构建起来的文化结构。在地建造以政治替代文化,它强调的不是果,而是起因、参与以及相对应的后果中的主体化过程。当下的前提条件是建造活动的市场化,职业分工的细化,建筑物的商品化。由此去重组群体的社会关系,并不能靠私有化土地的财产权来担保的。在地中的对抗是媒介和空间的意义对抗。共有的联合并不在于各自的边界,而出于各自的重心,那是事物与主体场域的构成原则。只不过历史中的当代,必须以去除自身历史的重心才得以重装上阵。