来源:SME

编辑:高分子科学前沿

1982年3月13日,一项叫做“计划生育”的基本国策新鲜出炉。

那一天开始,一度在部分市、县试行的限制生育政策被当成了一项“政治任务”。

虽然计划生育的政策确实有效遏制了当时人口的飞速增长,但是这也形成了中国生育政策与家庭个人生育需求之间的重大反差。

或许很多人都听说过,当初施行的计划生育计划有多么疯狂。

强迫做人流都还是好的,到了6、7个月去引产什么的也屡见不鲜。

家门口天天有人守着巡逻,各种查人口,生了孩子的妇女被强迫放上节育环。

在过去,节育环似乎是听得最多的避孕工具了,据说它不会影响生活,也“安全有效”,可以避免怀孕(怀孕几率≤1%)。

可事实上,似乎也不那么安全有效,有人因为放环导致了宫外孕。

▲ 各种形状的节育环

这样一来,也极大地促进了避孕药物产业的发展。

每天吞一片小药片,怎么也比在身体里放一个环来得容易。

但是,比起现在的毓婷广告满天飞,在上世纪50年代的时候,中国连激素都做不出来。

女用口服避孕药的主要成分即为性激素(卵泡刺激素与黄体生成素),负反馈作用于垂体与下丘脑,抑制排卵,从而达到避孕的目的。

直到他的出现,才带领着人们找到了合成激素的光明大道,还做出了中国第一种口服避孕药。

那么,他应该是“中国避孕药之父”?

不,这个称号对于他来说,未免太轻描淡写。

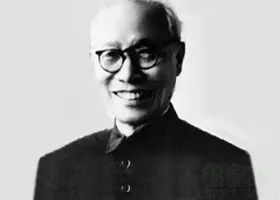

他为了中国的甾体激素合成奉献了自己的青春,为中国有机化学培养了大量人才,奠定了有机化学合成的基石。

▲ 黄鸣龙,中国著名化学家

他的名字,还在上千个有机化学人名反应中占据了一席之地。

“黄鸣龙还原”,是第一也是唯一一个以中国人命名的有机化学反应。

…

1898年,黄鸣龙出生在山清水秀的江苏扬州。

世纪交接之际,也是内忧外患纷扰的时候。

战场上,各种药物的短缺往往成为士兵死亡的重要原因,病死的士兵甚至比战死的还多。

战士们无助的眼神让黄鸣龙感到很难受。

虽然家境清贫,他还是毅然选择了学习药学。

高中毕业后,他进入了浙江省立医学专科学校学习。

以优异的成绩毕业后,当上了一名药师。

1918年,第一次世界大战落下了帷幕。

第二年,德侨们都被送上了船,被遣返回国。

黄鸣龙则作为随船的药师,也一起到了德国。

能够出国深造一直是他的愿望。

那时候的中国,还没有足够的知识能供他学习。

他的哥哥黄胜白节衣缩食,供他在柏林大学读书。

在院长汤姆斯教授的教导下,他完成了他的论文——“植物成分的基本化学转变”,还在1924年获得了哲学博士学位。

哲学博士的拥有人并不一定修读“哲学”。所谓哲学博士,是指拥有人对其知识范畴的理论、内容及发展等都具有相当的认识,能独力进行研究,并在该范畴内对学术界有所建树。因此,哲学博士基本上可以授予任何学科的博士毕业生。

▲柏林大学

学成回国的黄鸣龙信心满满,希望能有所建树。

他回到了家乡,成为了浙江省卫生试验所化验室的主任,卫生署化学科主任,浙江省医学专科学校药科主任。

他希望能进行中药的研究,或者合成新的药物。

可没有仪器设备,没有实验材料,甚至没有合适的实验室,黄鸣龙根本不可能在药学领域有所作为。

10年的时间里,他每天都过得有些浑浑噩噩。

没办法做实验,不能做研究,连想看一眼最新的期刊都几乎不可能。

1934年,他的二哥得到了公费到德国进修的机会。

得知这个消息的黄鸣龙立刻辞去了身上的职务,又一次去了德国。

由于荒废了太久的专业知识,他已经有些跟不上学校的节奏。

只好又花了一年多的时间在柏林补做有机合成和分析的实验,学习新技术。

上世纪三十年代,甾体化学是有机化学领域的热点课题。

德国的先灵药厂也进入了甾体激素药物的市场,彼时的黄鸣龙,也进入了药厂做研究员。

在那里,他研究了胆甾醇结构的改造,研究了女性激素的合成。

三十年代末期,希特勒对犹太人的迫害愈发严重,德国的形势极为严峻。

黄鸣龙不可能继续留在德国,再加上对祖国的思念之情,他取道英国,回到了国内。

那是1940年,抗战的烽火还在熊熊燃烧,回到国内的黄鸣龙留在了大后方。

他在昆明中央研究院化学研究所任研究员,在当时中国最优秀的学府西南联合大学担任教授。

战争时期的科研条件可想而知,能用于实验的设备和试剂甚至比十多年前更加匮乏。

黄鸣龙选择了山道年作为他的研究材料。

这是一种从菊科植物茼蒿的花中提取的化学物质,在当时被用作驱虫药(最初的“宝塔糖”)。

他经常跑到药房中,买上一大堆驱虫药,将其中的山道年提取出来做研究。

1942年9月,日本侵略者正从滇缅公路向中国的西南地区扑来。

昆明也陷入了一片混乱与恐慌之中,时常响起的防空警报撕扯着每一个人的心。

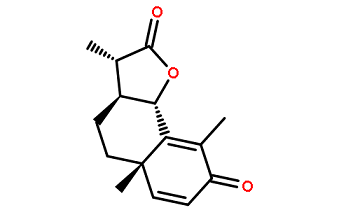

▲ 山道年结构式

人们挤在防空洞里,瑟瑟发抖,好不容易挨到了黄昏,警报解除,人们才陆陆续续都回到了家中。

天色已经渐渐暗了下来,防空洞中只剩下黄鸣龙一个人。

他还皱着眉头苦苦思索着白天的实验,思索着那个异常的现象。

天空中已经镶上了闪亮的星星,他仍然挪不动自己的脚步。

忽然之间,他像是被闪电击中,脑子里闪过了一种他从来没有见过的化合物构型。

他飞奔回自己在中央研究院的宿舍,在灯下奋笔疾书。

当黄鸣龙还在德国的时候,他就和同事一起研究过山道年,想要将山道年中的双烯酮酚反应应用到性激素的合成中。

当时的黄鸣龙没有达到自己的目的,却有了别的发现。

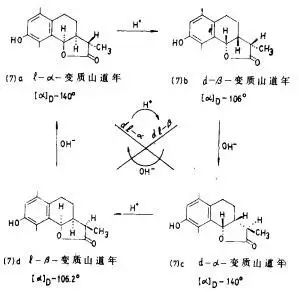

他发现了变质山道年有着不同的立体构型,经双烯酮酚反应后,变质山道年的构型会发生变化。

▲ 变质山道年结构之一

有机化学家们对变质山道年进行了探索后,提出了三种不同的构型,只是这三种构型,似乎缺了点什么,相互之间并不能互相转变。

然而,就在那个战火纷飞、警报频催的防空洞里,黄鸣龙却发现了这缺少的第四种构型,变质山道年的立体构型之间终于可以互相转变。

这在天然有机化学中是一个重大的突破,为阐明山道年的绝对构型与全合成提供了依据,也为有机物的内部奥秘的探索开拓了新的道路。

▲

变质山道年的四种异构体能够成圈地互相转变

正当黄鸣龙的研究渐入佳境,他也开始在化学界小有名气的时候,战争也进入了白热化的阶段。

中央研究院的研究经费已经低得连最基本的生活都无法保障,更别提什么科学研究。

黄鸣龙只能急得干瞪眼,却无能为力。

眼看着研究中断,进度停止,他只好接受了哈佛大学的邀请,去到了哈佛化学实验室进行研究。

如果说对山道年的研究让黄鸣龙在化学界小有名气,那么在哈佛,黄鸣龙真正让自己的名字刻在了化学研究的丰碑上。

▲

黄鸣龙(右)在德国先灵药厂实验室

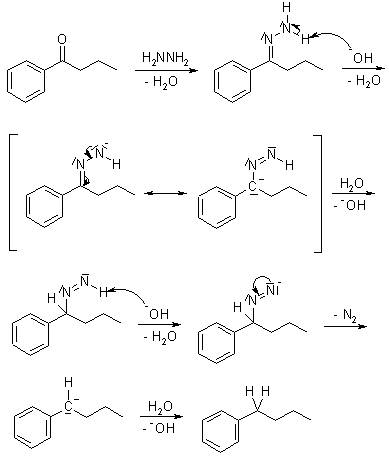

Kishner-Wolff还原,是将羰基(尤其是在酸性条件下不稳定的羰基)还原成亚甲基的一种化学反应。

这虽然是一种有效的还原反应,可却要用到昂贵的原料——无水肼和单质钠,实验的总时长更是长达3~4天。

一次,当黄鸣龙利用Kishner-Wolff还原做萘醌中间体的还原实验的时候,发生了意外情况。

可昂贵的原料已经加进去了,这时候放弃实验实在是太浪费。

他没有惊慌失措,只是想着,先试着做一下,反正最多就是浪费几天的时间而已。

▲

Kishner-Wolff还原

实验结束,结果却出乎意料的好,甚至比按部就班的Kishner-Wolff还原得到了产量还要高。

有戏!他拿出自己的实验记录本,仔细地分析原因。