根据《新华每日电讯》的报道,国际上已经将中年的门槛由之前的1985年推到了1992年,

这意味着1992年出生前的人已被划入“中年人”,

这让很多人大感惊讶。

似乎还未从“空巢青年”等打击中缓过神来,自称“宝宝”的大家便迈入“中年”了。也许,生理年龄上的划分不能得到每一个人认同,而难以否定的是,对于未来的不确定带来的巨大焦虑在拷问着大多数人,这在中年人群体中被称作“中年危机”。

你,遭遇这种危机了吗?

我国古代是这样划分年龄的:

二十弱冠,三十而立,四十不惑。

徘徊在而立与不惑年龄划线的人群,最易深陷危机深渊。由英国沃里克大学的奥斯瓦尔德和美国达特茅斯学院的布兰奇弗劳尔共同主持的一项调查显示:

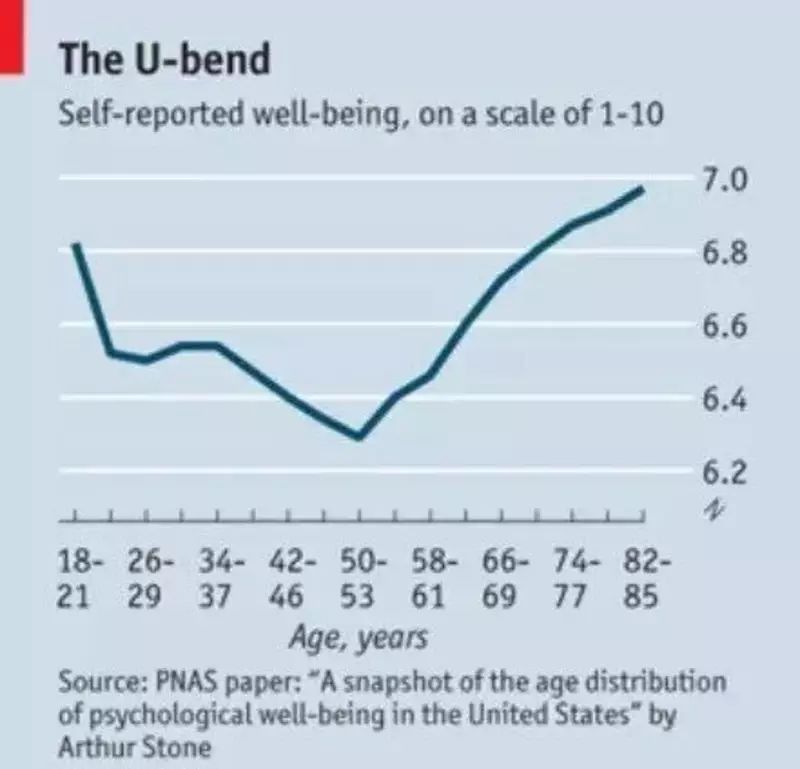

人一生中幸福感高低变化呈U型曲线。人在刚进入成年期时,普遍比较愉悦,但没过多久就开始走下坡路,40岁左右抵达最低谷。

幸福感和年龄的关系,总体上呈U型变化.图自《经济学人》

脸上开始出现皱纹,皮肤不再紧致,白发显现,体力下降……这些生理上的变化在预警着中年危机的来临。

还有研究总结出中年危机的更多特点:害怕衰老、入错行、幽闭恐惧症、不满足、离婚、挥霍、追求幸福、打退堂鼓。

与此同时,周遭的环境也在发生变化。年纪相仿的朋友罹患重症,父母那代人过逝,很多人惊醒:原来疾病和死亡距离自己那么近。于是迫不及待进入健身房,皈依“健身宗教”。

打开新闻app,那些人到中年者遭遇裁员:华为不久前传出清退34岁以上的交付工程维护人员,研发部门清退40岁以上的程序员。尽管华为迅速回应称消息不属实。但知情人士透露华为确实在“清洗”中国区34岁以上的交付工程维护人员。

而后来任正非也回应:华为没有退休金,大家不奋斗就垮了。

以华为为代表,对中年员工不友善的企业在国内还有很多很多。

人到中年者还有一种职场转身方式,即离职创业。央视的离职潮便是重要的例子:张泉灵离开央视,加入紫牛基金成为合伙人;李咏回大学读博士,同时做老师;马东转投爱奇艺,担任CCO,《奇葩说》之后自立门户……

动荡的外部环境让相关讨论甚嚣尘上,

有人问“中国的白领老了以后都去哪了?”有人发帖“非体制内的工作可以做一辈子吗?”

在这些追问背后,我们看到了中年人对未来丧失安全感和确定性的焦虑。

在日韩,也有同样的中年危机在上演。韩国近年兴起“思秋期”(韩国的青春期叫做“思春期”,“思秋期”的概念与中年危机、初老症相似)。指职场30多岁的白领开始担心身体健康、为生活担心、难以熬夜。日本的情况似乎更夸张一些,据日本厚生劳动省最新公布的统计结果,

最近15年间,日本35岁到54岁的中年待业人员激增了2.5倍,已经达到了273万余人,他们大多数要在待业状态下迎来中年危机。

如果放任中年待业人员继续“混日子”下去,早晚要在迈入老年后把日本啃空。

心理学上,瑞士著名心理学家、精神分析学家荣格曾如此定义“中年危机”:

人们在青年时期心理能量主要集中在追求物质性的兴趣上,而挤占了追求精神价值的空间;到了中年,在成功地适应了外部环境或事业有成之后,再无人生目标,这种心理能量由于没有了用武之地而陷入空虚;这就造成了价值的丧失和人格的荒芜。

而近年有学者提出,中年危机的定义不在局限于心理学范畴,如今的“中年危机”

很大程度上是全民性焦虑的宣泄,与年龄关系不大

(因年龄被划到中年而愤愤不平的你看到这里是不是松了一口气)。

让人们心有戚戚然的中年危机究竟从何而来?首先,我们所处的社会环境充满未知。在国民经济进入新常态,改革进入深水区的时代面前,社会利益机制变得越来越复杂,同时社会阶层的分化与固化让人难有喘息余地。今天的朝阳行业,明天可能就被淘汰掉。看似拥有众多社会资源的中年人,实际上已不再像初出茅庐的年轻人一样仅仅依靠体力工作,他们一念之间的判断可能会对目前的生活造成巨大冲击。

特别是在社会风气倡导财产性收入将大于劳动收入的今天,略有积蓄的中年人目睹着身边一夜暴富的先例,盲目跟风,将财富自由天天挂在嘴边,但往往结果失败,将自身置于更大的危机之中。

此外,进入中年的人群身兼多种社会角色,他不仅仅是员工,还是儿子、丈夫、父亲,在多重责任下,生活负担极重。房价的上涨、孩子读书的问题、医疗的问题、老人退休的问题……中年阶段的压力与无奈,让他们变得极为敏感。在日夜的操劳中,他们的自我也无处可寻。久而久之,这极易导致心理问题。

而中年危机的一大成因,更在于职业上的种种陷阱。华为的例子让不少职场中年人感慨万千,而据媒体报道,阿里、腾讯、百度,这些在世界前沿的非国有公司,员工平均年龄基本不到28岁,30岁以上如果不是个团队的负责人,基本就全被干掉了。在工作岗位上,公司对中年人的要求只增不减,希望他们创新能力强,创造更好的业绩。而现实中他们囿于体力和精力衰减,已不能再像刚入职时那样,永远充满干劲。他们涌向管理岗,并期待更高的收入,但公司却为他们定性

“残余价值不大”,

让人不胜唏嘘。

职场中年人孙振认为,中年人单从体力上来讲,在某些工作领域已经无法和刚刚迈出校门的年轻人硬拼,而多年累积的工作经验是否能转化成职场升值的筹码却并不一定。

他以自己为例分析说,一方面,绩效考核时刻敲打着紧绷的神经,公司并不会因为年龄大而减轻对某个员工的绩效考核要求,对中年员工的体力和抗压能力都提出了更高的要求;另一方面,很可能面临职业生涯的转型和动荡,事业的爬升一旦无法顺利完成就会触碰到职业“天花板”。

若选择另谋高就,国内公务员招考和几乎所有企业的招聘中

“限35岁以下”

的红线,不知晃瞎了多少职场中年人的眼睛,原地徘徊吗?原地徘徊吧。

很多人将“中年危机”归咎于国内教育,指出国内的高等教育对职业规划方面的渗透不足,导致众多职场人即便人到中年,对自身的职业规划却依旧不切实际。他们对就业环境认识不足,也没有持续更新自身技能,极易被淘汰。有人说,很多中产工作多年,除工作经验外,自身实力提升不大。直到再就业屡屡碰壁,才悲催地发现,高不成、低不就,自己不过是一个一般技术人员。

在资深人力资源管理张丽看来,这种危机感的出现很正常。一般而言,中年人上有老下有小,还会面临房贷、车贷等各种生活压力,加上职场晋升压力和优秀同龄人带来的心理落差,出现焦虑情绪在所难免。

她建议,对于个人能力确实比较突出的个体,要想保持自身在职场上的竞争力,在能力提升遇到瓶颈、行业发展放缓之前就应该考虑“跳槽”,去更适合自己的地方继续提升个人能力。

面对不佳的生活状态,中年人也应在进退之间做出平衡,放松心态,减轻压力。高晓松曾谈过他对“四十不惑”的理解:“没到四十岁的时候,以为‘四十不惑’的意思是到了四十岁就想明白了,之前不懂的就能懂了。等到了四十岁后,发现‘不惑’的意思是

你不明白的事都不想明白了。”

而衰老并不是一个完全负面的过程,岁月也会赠与人众多财富。毕竟,在人生幸福感的U形曲线上,经过了中年幸福感最低的低谷之后,尽管失去了年轻的精力和容貌,很多人却反而认识到活在当下的重要性,幸福感不降反升。

李宗盛在《山丘》中唱到:“也许我们从未成熟,还没能晓得就快要老了,尽管心里活着的还是那个年轻人。”饱经风霜的中年人形象毕现。而如今我国平均寿命都已76岁,步入中年的人们又何必暮气沉沉、惰性重重,把生活活成无精打采的模样?你对现状不满,在挣扎在改变,有所懊恼和感伤,其实也是向好状态的一种。如果认定自己是条咸鱼,就不再折腾了。

财经网(ID:caijingwangwx)出品,转载请联系授权。

(参考资料来源:腾讯·大家、证券时报、中工网、杭州日报、GQ等)