任何事情都不能孤立起来看。

几天前闹得沸沸扬扬的

巴黎世家事件

,与所有网络热点一样,保持了三天热度,拥有 10 亿用户的微信通过微信指数给出了直观数字。

巴黎世家的热度一度超过了全民关注的房子

抵制言论之外,看到最多的评论是这一句,“那么丑的鞋,为什么要买?”

这句话至少有两层意思,“鞋丑,还那么贵,我买不起,也不会买!”“鞋丑,排队买的人是不是傻?”两层意思至少指向了两类人群,不买的人在网上抵制起劲,买的人继续排队。

抵制的人,不买巴黎世家,转身去淘宝买同款,会觉得很解恨,因为支持了 GDP,花的钱没有流入外国资本家的口袋。

须不知,他们在买山寨同款的时候,却会让被抵制对象更红,让更多不明真相且喜欢买名牌的同胞跑去店门口摆长蛇阵,最终笑出猪叫声的还是被抵制的对象。

哪里出了问题?

当艺术、时装、设计、生活方式被冠以“当代”之名之后,它们披着道德和文化的外衣,通过娱乐消费的方式,洗刷着大众的审美。

虽然审美没有高低贵贱之分,但却有嫌穷爱富之命。某件东西、某个人,不管美丑,一旦和富结盟,那 TA 一定会备受推崇。再美的东西,一旦被贴上了穷标签,TA 就会万劫不复。

正因为如此,审美变得可操控。

上个月,美国黑人设计师 Virgil Abloh 出任法国奢侈品牌 Louis Vuitton 男装艺术总监,我们探讨了

时尚界可能引发的黑人至上主义

。换一个角度,事情背后可能引发的审美操控更加令人不安。

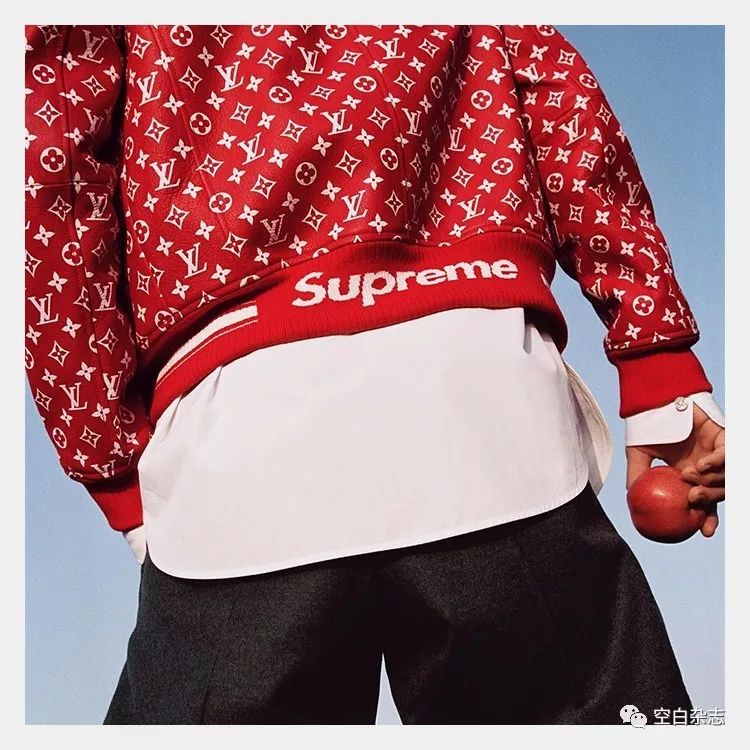

很显然,Louis Vuitton 尝到了去年和 Supreme 跨界合作的甜头,再找来一个熟悉街头文化的当红设计师,然后不断重复造血,就可以收获资本市场的持续增长线。

而站在街头文化这一边,它被资本以合体的名义挪用了多年长成的果实,再被资本强推给大众,小众文化被大众疯抢之后,无论是街头文化本身,还是合体过的街头品牌,都会被强烈透支,落下过气的命运。

于是资本家再物色下一个目标,制造下一个爆款。至于大众,嗷嗷待哺等待资本家的下一个爆款,下一次审美投食。

或许你会说,“没事,那些都是乌合之众,我很清醒,我不会上当。”

洁身自好固然没错,然而当你打开淘宝,跑去购物广场,发现几乎所有服饰都一摸一样,你就不得不怀疑,你的审美是不是已经抛弃了你,而且还是在你毫不知情的情况之下。

对,这就是赤裸裸的审美霸权,它正在悄无声息地掠夺你的时尚权利。

以往,我们说到霸权主义,一般都是指政治领域,比如二战之后,主导世界格局的美国就是霸权主义的集大成者。

在时尚界,以前相当长时间都是设计师的主场,你方唱罢我登场,你红几年,我再红几年,并没有谁能称霸。

一战后,伴随着妇女解放运动兴起,女人们走出厨房,走上了工作岗位,开得了拖拉机,进得了体育场,各个阶层的女性都脱下了长裙和紧身衣。设计师 Coco Chanel 和 Jean Patou 在那期间为女性的多样化穿着操碎了心,他们也奠定了自己在时尚界的江湖地位。

二战后,为了和过去的痛苦记忆划清界线,年轻一代需要属于自己的衣服,设计师开始基于乐观主义进行创作,Christian Dior 设计的 New Look 一扫战争的阴霾,开启了新风貌风潮。紧随其后是 1960 年代迷你裙兴起、太空主题火热,中国人熟知的皮尔·卡丹(Pierre Cardin)就是那个时期的代表。

1980 年代到 1990 年代是设计师崇拜的顶峰,出现了一大批设计大师,他们一边反战,一边拥抱未来和各路亚文化。

然而,随着

资本家在

千禧年前后大举入场,加上自由贸易引发的时尚全球化,一轮又一轮的并购重组和经济危机之后,时尚界在眼下正式开启霸权模式。

以 LVMH 和开云集团为代表的奢侈品大厂,经历了过去几年的换人游戏之后,终于找到了适合社交媒体时代的商业运行套路。通过制造不断刷新的社交媒体热度,转眼就可以转化为财报上不断攀升的销售数字。

表面上,世界太平,大家都在买买买、赞赞赞的气氛里玩得不亦乐乎。然而设计师们却成了时尚大厂的附属物,他们必须想方设法制造爆款,大厂们则用越来越多的宣传费用,通过各种传播手段在你我她他眼前刷存在感。

因为名人效应的关系,最为民主的社交媒体,眼下竟然也成了审美霸权主义的帮凶。

在中国,情况更为复杂,特供大使、机场街拍、北京朝阳审美、上海静安审美,以往只是鄙视链的谈资,现在它们都成了审美霸权的活体招牌。

于是,从高档时尚名所,到淘宝山寨小店,设计越来越雷同,大家最终与时尚发生关系,只获得支付时的那几秒快感。而更加不堪的局面还在后面,街头没了文化,业内没了设计师,身上穿的也不知是丑还是美。