▲

法国存在主义哲学家萨特

由虚无到希望

——谈萨特的《存在与虚无》

文 | 杜小真

*原刊于《读书》1987年第8期,40-46页,来自三联书店公号

“

胡塞尔的“现象还原法”表明本质并不在自我之中,而是当意识进入事物时才显现出来。萨特确从胡氏方法中获得极大的启发,他要从现象本身、即自为的存在的显现入手研究人的存在和自由。而德国存在主义哲学家海德格尔的本体论为萨特确立了研究对象——人的实在,即在世的人,处境中的人。

萨特哲学体系的形成受到多方面的启迪。萨特属于3H的一代,即属于深受三位名字以H开头的哲学大师黑格尔、胡塞尔、海德格尔影响的一代。

从宏观意义上讲,黑格尔哲学是萨特哲学首要的理论先导。黑格尔《精神现象学》是一部意识发展史,它显示了精神现象、意识形态因发展过程中的内在矛盾而走向真理的漫长历程。萨特《存在与虚无》中对于意识——自为的存在的描述显然是源于黑格尔的这种不间断的精神运动的思想。萨特也是从意识内部活动出发研究人的存在,研究现象与本质的关系,他赞同黑格尔把人的经验看作为向着未来的不断运动。其次,萨特接受了黑格尔的否定的辩证思想。精神的辩证运动意味着主体自身一分为二,从自身中树立起对立面,异化为客体,从此显示自我意识在时间上的一种真正的历史,展示、认识自己,然后再克服这种异化最后达到无所不包的实在——自我意识。萨特的《存在与虚无》中有关意识、人的存在的初论明显受到这种否定思想的影响,萨特的自为“是其所不是,又不是其所是”的名言体现了意识内部的这种否定,而且他得出这个结论时所运用的方法也类似于黑格尔定义自为的方法。而有关人的存在和自由的重要观点都是由此发挥展开的。

《存在与虚无》中自在与自为这一对重要概念借用的是黑格尔的术语。不过,萨特与黑格尔也正是在这个问题上相互区别开来、黑格尔通过否定运动,要达到自在与自为的统一, 主客体的统一。而萨特的自在与自为是不可能统一的。这对自在与自为统一的否定导致对上帝的否定:否定了永恒与绝对,最终与黑格尔的绝对精神分道扬镳了。

如果说,黑格尔从宏观精神上启迪了萨特,那么胡塞尔则为萨特提供了一种方法以寻求一条现实主义的哲学探索之路。萨特在一九三三年时才开始从阿隆

(Aron)

和勒维纳

(Lévi-na)

那里得知胡氏现象学,而他一接触现象学就为之倾倒,大有相识恨晚之感。胡塞尔按照现象

(实际显现出来的)

显露其自身的样子来观察现象

(而不是象传统习惯那样依据主体对象认识论来把各种现象归入一些范畴)

的方法正中萨特的心意,意识不再是一个事实,而成为超越自然的活动。胡塞尔的“现象还原法”表明本质并不在自我之中,而是当意识进入事物时才显现出来。萨特确从胡氏方法中获得极大的启发,他要从现象本身、即自为的存在的显现入手研究人的存在和自由。而德国存在主义哲学家海德格尔的本体论为萨特确立了研究对象——人的实在,即在世的人,处境中的人。萨特接受了海德格尔存在哲学的主要观点,要实现一种处境中的意识的本体论。

《存在与虚无》从理论上系统地阐明了萨特的存在主义基本原则,力图把胡塞尔的现象学与海德格尔的本体论结合起来,以建立一种能够消除物质与精神、主体与客体相对立的二元论的《现象学的本体论》。

▲

《读书》杂志1987年1月号页159的出版预告

“

洋洋洒洒几十万字的《存在与虚无》对待自在的态度“颇失公平”:它仅有五页是贡献给存在的!其余则都是为着虚无而设的!这诚然因为是其所是的自在可能是没有什么可多言的,但更重要的原因恐怕在于萨特从来都把主要精力放在对人的研究上面,他要描述的是虚无的人类化过程。

何谓存在?何谓虚无?这是《存在与虚无》力图要阐明但却始终未能说清楚的问题。在《存在与虚无》中,萨特凡提到存在,指的必是“自在的存在”,凡提到虚无,指的则是作为意识的“自为的存在”。萨特把存在规定为没有否定、没有矛盾、自身同一、自身充实的自在存在,它不透明,既无过去又无将来,没有变化,没有可能性,一言以蔽之,“存在是其所是”。虚无也是一种存在,虚无存在着,它就在世界中。虚无和自在存在不是同一意义上的在,虚无是对存在的否定,虚无是存在的裂缝,是存在的缺乏,是从存在那里获取存在的,是“借来的存在”。和存在的规定性相反,虚无是自为的,它透明、空洞,它是它自己的可能性,永远在变化,它“不是其所是,是其所不是”。

虚无设定了否定,否定反过来设定了否定者:这就是虚无的人道化:“人是虚无由之来到世界上的存在。”

(《存在与虚无》第60页)

人是处于存在与虚无之间的存在,世上难有人不象存在那样为了存在只需要是,而是为了存在必须不是

(即不是某种东西)

。这种悖论导致对自由的否定定义:自由的本质就是否定性,就是虚无化的能力。

在此,萨特用存在与虚无的二元性代替了物与人固有的存在的二元性。这两项意味着存在的两个领域:一个是完全与自身相附的作为同一性的自在的存在,一个是作为区别的永远达不到与自身、与自在同一的自为的存在。有趣的是,洋洋洒洒几十万字的《存在与虚无》对待自在的态度“颇失公平”:它仅有五页是贡献给存在的!其余则都是为着虚无而设的!这诚然因为是其所是的自在可能是没有什么可多言的,但更重要的原因恐怕在于萨特从来都把主要精力放在对人的研究上面,他对了解人始终怀有无限的激情,他关心人的一切。他要描述的是虚无的人类化过程。

综上所述,萨特所谓的存在与虚无实质上指的仍然是物质与精神、客体与主体、存在与思维。萨特在《存在与虚无》导言中自陈他写作此书旨在揭示一般存在的意义,揭示自在存在和自为存在这两种不同类型存在的意义,在唯心论和实在论之外另辟蹊径,以求阐明自在存在和自为存在的关系。然而,读完《存在与虚无》,我们感到正是在存在与虚无的关系上,萨特陷入了混乱。

▲

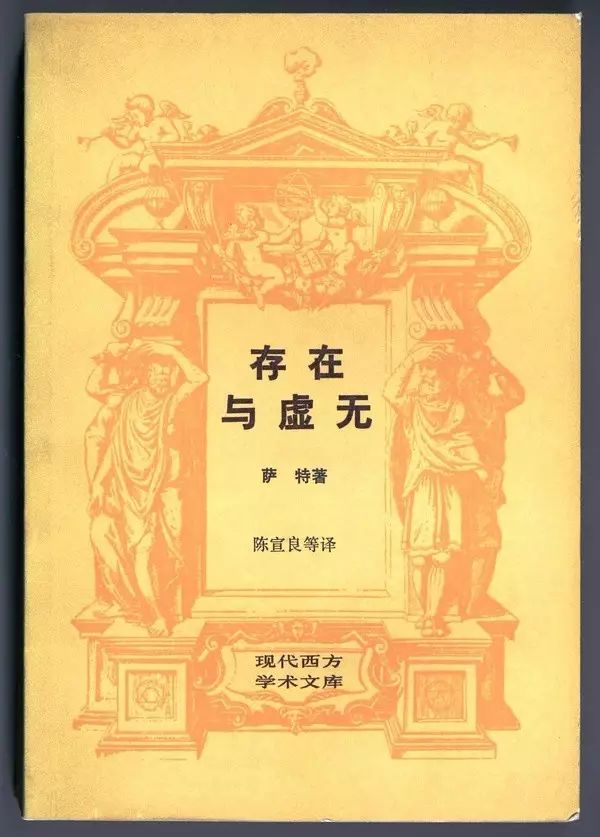

《存在与虚无》初版封面、扉页

〔法〕萨特著,陈宣良、杜小真等译校

三联书店一九八七年三月第一版,5.10元

按照萨特的说法,存在只是同一性,意识是永远达不到同一的区别。那么,这二者之间如何发生关系呢。书中的存在孤立于意识,它全然不需要任何东西做依托而自在地存在。然而自为在向自我显现自身时同时显现了自在。意识是有意向性的,是向外的,没有意识的显现,即虚无的人类化,那存在又如何成其为存在呢?萨特不愿意让作为绝对虚无的自为产生于存在,但若没有这个作为否定规定的存在,虚无又从何谈起呢?反过来说,绝对自由的意识在实现自身的时候,不但因在处境中自由选择而产生焦虑,而且会在与存在遭遇时产生对存在的最初体验——厌恶。意识又何曾能够摆脱这存在的困扰呢?另外,还有一个自在与自为究竟谁在先的问题,“如果是自为在先,我们就陷入唯心论。如果是自在在先,我们就陷入实在论。因此,这里若不是一种暖昧性,至少也会有两种答案。”

(让·华尔:《法国哲学简史》伽俐玛出版社,一九六二年版,第150页)

可见这个问题并没有真正解决。诚如恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》一书中所言,“全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题。”萨特在这个问题上模棱两可,闪烁其辞,试图在唯物主义和唯心主义之外走第三条道路,实际上是走不通的。存在与虚无既对立,又有交流,它们无法统一,又绝对不可能真正地各自独立。这就是萨特摆在读者面前的说不清的存在与虚无,当然,对萨特来说,他并不要对之进行圆满的解释,而只是要按他所设想的样子原原本本地进行现象学的描述,引导人们由此对人的存在进行思考。

《遥远的目光》(读书文丛) 杜小真 著

生活·读书·新知三联书店,2003

“

对于萨特来说,自由选择的最基本含义就是在身不由己的处境下说“不”,就是拒绝和反抗。萨特在一九四四年发表的一篇文章中说到:“我们从来没有象在纳粹占领下这样自由。……因为它是在死亡的存在中作出的,因为它总是能够这样来表达:宁死不……。”

《存在与虚无》的中心论题是人的绝对自由,对于自在与自为的描述,意识运动过程的描述均是为这个中心论题做铺垫。

萨特认为,自为的人是处于存在与非存在之间。他是存在的欠缺,他缺少的是存在,他追求的也是存在。一张桌子就是一张桌子,而一个人永远不会完全是他所是的那个人。这就是萨特所说的时间化的过程:人总是被一个将来所牵引,他是一个连续不断的异己,他就是希望。意识是一种虚无化的活动,在这种意识活动中,人使对象世界虚无化,同时使自身虚无化,人的这种虚无化的能力意味着人超越当下的给定的存在,摆脱了实在世界里因果关系的束缚,意味着一种欲望、一种希望、一个未来的可能性。一言以蔽之,意味着自由。

首先应明确的是,萨特在《存在与虚无》中论证的自由不是人追求的东西,它本身就是人的存在。如果说,人现在的行动赋于过去以意义,萨特由此得出“存在先于本质”的结论,那么,自由则是行动的首要条件,甚至可以把这句著名论断改为“自由先于本质”。

人所以是自由的,首先是因为,人在行动中表现出来的并不是他自身,而是一个面对自我的在场,他总是要向外超越,自由就是人的实在核心中的虚无,它迫使人不断地自我造就,而不象自在那样单纯地“是”。所以,不应把萨特的自由理解为人的本质,而应说人就是自由,“自由先于人的本质,并使人的本质成为可能。”

(《存在与虚无》第495页)

“人命定是自由的”这句名言集中体现了这种自由的意义,这句话直译为“人被判决为是自由的”

(L’homme est condamnéà être libre)

。我们可以从两方面来理解它:一是命定意味着人不能自己创造出自己的肉体来,他是被无缘无故地抛到世界上来的;二是人一旦被抛到世上,就享有绝对的自由,就应为他所做的一切负责任。自由对人是与生俱来,无可逃避,它就是人的宿命。自由对于人与其说是一种幸福,毋宁说是一种痛苦。

如何评价萨特所说的自由呢?黑格尔在《历史哲学》中说过:“一般所谓‘自由’这个名词,本身还是一个不确定的、笼统含混的名词,并且它虽然代表至高无上的成就,但也可以引起无限的误解、混淆、错误,并且造成一切想象得到的越轨行动。”同样,对于萨特的自由观,笼统的肯定或否定都是不恰当的,需要的是具体的、实事求是的分析。

首先要指出的是,萨特所说的自由乃是一种选择的自由。萨特在谈到自由时,总是联系一定的处境谈论自由的。处境是以人的处所、过去、周围、邻人和死亡这五种形式表现出来的。萨特在《存在与虚无》中详尽地分析了何以人在这五种处境中都是自由的。简言之,人不能摆脱他的处境,但可以自由地对待他的处境,可以通过选择自由地赋予处境以意义。咖啡馆侍者可以选择做或不做咖啡馆侍者,也可以通过选择积极服务或消极怠工来确定这个职位对他的意义;拦路的岩石对于要攀登通过它的人来说是一种障碍,对于其它人则不成其为障碍。处境可以束缚一个人的身体,但不能阻止人自由选择,人在处境中是绝对自由的:没有一种处境能比另一种处境有更多的自由。萨特在其名剧《苍蝇》中形象地表达过这种自由,众神之王朱庇特对俄瑞斯忒斯说:“如果你胆敢声称你是自由的,那你就应该夸耀一个被关在牢底,戴着手铐脚镣的囚徒的自由,就该夸耀一个备受磨难的奴隶的自由。”俄瑞斯忒斯的回答是:“为什么不呢?”显然,在萨特看来,囚徒、奴隶被剥夺了身体的自由,但并没有被剥夺思想的自由。如前所述,萨特把人的意识规定为否定性,虚无,人有将处境虚无化的能力,在任何处境下,人都有否定的自由、意向的自由、选择的自由。综上所述,我们可以看到,一方面,萨特所说的自由仅仅是一种想象的自由,抽象的自由;另一方面,这种自由并不等同于随心所欲,想干什么就干什么,处境规定了每个人自由的区别,人只能虚无化他自己的处境,选择不是对存在的选择,而仅仅是对存在方式的选择。

其次,萨特所说的自由并不是积极的、创造性的自由,而是消极的、否定的自由。对于萨特来说,自由选择的最基本含义就是在身不由己的处境下说“不”,就是拒绝和反抗。萨特在一九四四年发表的一篇文章中说到:“我们从来没有象在纳粹占领下这样自由。我们失去了我们的一切权利,连说话的权利也没有……正因为这一切我们是自由的……我们每个人对自己的生活、自己的存在所做的选择是一种真诚的选择,因为它是在死亡的存在中作出的,因为它总是能够这样来表达:宁死不……。”这种否定性自由在当时特定情况下是有积极意义的,然而作为一般哲学观来看,却是消极的、个人主义的。萨特长篇小说《自由之路》的主人公说他自己喜欢说“不”,永远说“不”,他甚至害怕建设美好的世界,因为那样他就只好说“是”,只好和别人一样地行动。由此可见,这种自由并非是认识环境、改造环境的结果,在现实生活中这种自由能有什么实际的结果呢?萨特承认“‘是自由的’并不意味着获得一个人所希望的,而是独自决定他所希望的,换言之,成功对自由说来是不重要的。”

(《存在与虚无》第483页)

此外,萨特始终未能解决个人自由和他人自由的关系问题。他看到人不但是自为的存在,也是为他的存在,社会和他人的自由必然要限制个人的自由,萨特不得不承认这一点,但又辩解说自由只是被自由限制。萨特是矛盾的,他始终来能解决这个矛盾。

▲