立国之本,尽在教育,

教育之本,重在大学,

今天,2018年5月4日,

五四青年节,

也是北京大学成立120周年校庆日,

北大首开中国近代教育先河,

而提起北大,提及近代教育,

就不能不提他,

他是今日北大的奠基者,

更是今天中国的引路人!

中华教育史上,

他的名字如雷贯耳,

可你却不一定知道他真正的传奇。

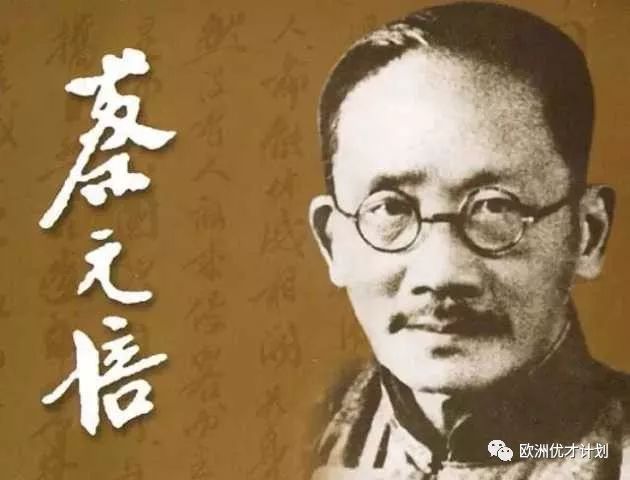

他,就是

蔡元培。

1868年1月11日,他出生于浙江绍兴,

自幼天资聪颖,为学勤奋专注,

无论冬夏,

每日必早起晨读,晚上看书至深夜,

冬天冷,他倒不在乎,

可夏天蚊子多,尤爱进攻双脚,

为了坚持学习,他把脚伸进坛子,

蚊子再多也不怕它咬脚了。

寒窗苦读十年,才华横溢的他,

从此一发不可收拾,17岁中秀才,

23岁中举人,第二年又中进士,

27岁时就成了翰林院编修。

1898年,轰轰烈烈的戊戌维新开始,

整个中国都在激情中欢呼,

只有他冷静分析:

康、梁二公做法太过草率,

寄希望在皇帝的几道圣旨上,

想要改变中国是不可能的。

果真如他所料,

维新不过百日就被惨烈镇压,

他更清楚意识到:中国积弊这样深,

必须从根本上培养人才,

才能救国于危难,救民于水火。

他毅然抛弃大好仕途,

走上

“教育救国”

之路,

跑回老家绍兴办起第一所新式学堂,

开设化学、物理等科,

增加日语、法语教程,

聘请精通西学的教师,

而就在他锐意改革之时,

守旧派却纷纷跳出来阻挠说:“你这是造反!”,

他们到校董徐树兰处告状,

徐树兰让他抄录皇帝“遵守旧礼教”的上谕,

并挂于办公室,

他愤而辞职:“我来这里办教育,

如果还是你这一套我来干什么!”

就这样,他第一次的教育改革被扼杀了,

之后的十多年,他一面关注国内革命形势,

一面疾呼“救中国必以学”,

乱世之中,

他的“教育救国”之路注定坎坷无比,

但无论遭到多大打击,遇多少失败,

他从不曾丧失教育救国的信念。

1912年1月4日,中华民国成立,

他即刻被孙中山任命为教育总长,

而他面对的,

却是一个千疮百孔的烂摊子,

教育部连他就三个人,

没人不说还没钱,甚至连办公室都没有。

而他二话不说,拿了

印

就走马上任,

没房,就自己租;

没钱,就四处借;

没人,就自己去请,

如此教育总长,普天之下找不出第二个。

而他的工作效率更是震惊众人,

短短两个月,

“中华民国全部学制草案,

于此时大略完成。”

而在轰轰烈烈的教育改革开展之际,

袁世凯窃取大总统之位,

他十分不满袁的专制独裁,

宁愿离开也不为袁效力,

袁再三挽留:

“我代四万万人坚留总长。”

他脱口而出一句:

“元培亦代四万万人而辞职!”

在大权在握的袁世凯面前,

如此胆大包天,

普天之下,

舍蔡元培其谁?

随后他游学欧洲,

为中华学术崛起积蓄更多能量,

直到四年后袁世凯命丧黄泉,

他收到段祺瑞政府的急电:

“教育宜急,请公担任北京大学校长。”

可许多朋友却劝他不要就任:

因为“北大太腐败,烂到流脓,

进去若不能整顿,反而有碍于自己的名声。”

可他只说了一句话:

“我不入地狱,谁入地狱。

”

那堂堂北大,当时究竟有多腐败,

才会被称之为“地狱”呢?

当时的北大,受袁世凯复辟的歪风影响,

完全不像学校,倒像个衙门,

监督及教员有的是大摆架子的官僚,

有的是不学无术,一心只想当官,

所谓讲课,

就是把讲义给学生读一遍了事。

真正研习学术之人是少之又少。

而学生们大多都是官僚后代,富家子弟,

被称为‘中堂’或‘大人’,

他们来这里并非为学习,

而只是为混一张

“最高学府”的文凭。

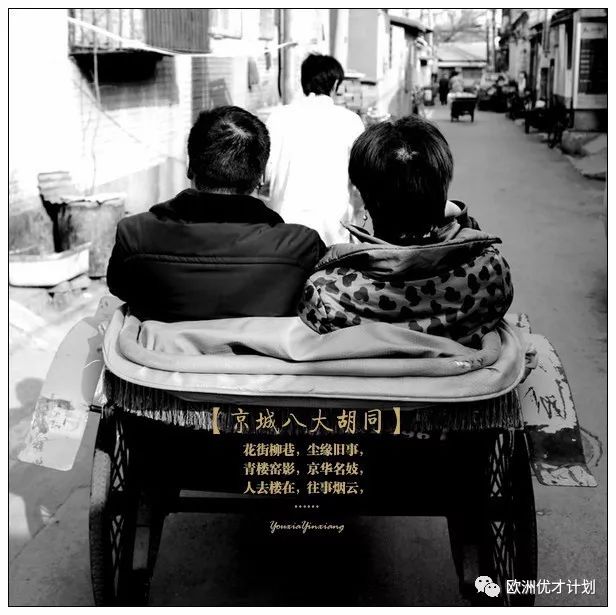

更为混乱的是学校的风气,

一些有钱的教师和学生,

吃过晚饭后就坐洋车奔‘八大胡同’,

所以妓院中称‘两院一堂’是最好的主顾。

(‘两院’指参、众两院,

‘一堂’指北大,京师大学堂)

有的学生一年要花5000银元,

这些钱,

不是用来

打麻将、吃花酒、捧名角,

就是用来

“结十兄弟”,

何谓“结十兄弟”?就是十个学生结拜,

毕业后谁官做得大,

其他九人

就到他手下当科长、

当秘书,捞个一官半职,

美其名曰“有福同享”,

而这个官,

如果是向军阀或大官僚花钱买来的,

那么钻营费就由十人分摊。

顾喆刚曾悲叹:

“如此贪淫成风、乌烟瘴气的北大,

哪里还能培养出人才,

只能培养出一批又一批的贪官污吏!”

而这之前,北大已换过五任校长,

严复、章士钊、何燮侯......

哪一个不是响当当的人物,

却要么被风潮所逼离开,

要么奈何不了学校的“官老爷”,

而就是在这样的情况下,

他毅然接过了这块“烫手山芋”。

1917年1月4日,

他迈进北京大学校门那一刻,

就震惊了北大所有师生,

他脱下礼帽,

谦逊的向两边迎接他的校工们鞠躬,

所有人都愣住了,

以往的校长可都不可一世啊,

哪里有校长向校工鞠躬的?

这可是北大开天辟地头一遭,

他们哪里会知道,

这一躬不但是彻底改变北大的开始,

更是就此拉开中国现代大学之帷幕。

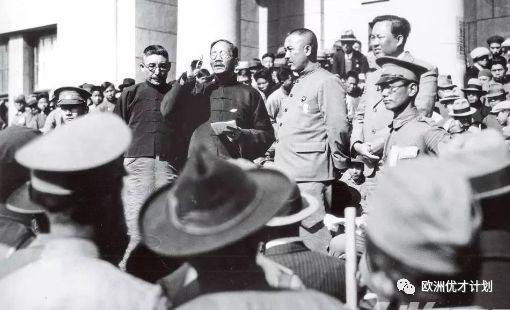

在开学典礼上他发表就职演说,

一开口就语惊四座:

“大学者,研究高深学问者也。”

他给大学性质下了精准的定位:

“大学不是贩卖毕业的机关,

也不是灌输固定知识的机关,

而是研究学理的机关。”

他将教育定为国本,

“教育者,养成人格之事业也。”

他对学生们提出:

“大学生当以研究学术为天职,

不当以大学为升官发财之阶梯。”

他还为北大发展指明了方向:

“为全国文化之中心,

立千百年之大计。”

这篇演讲,志存高远,抱负宏大,

听呆了师生,震惊了中华,

当时还是一名学生的罗家伦后来回忆说:

“那深邃、无畏,

而又强烈震撼人们心灵深处的声音,

驱散了北京上空密布的乌云,

它不仅赋予了北京大学一个新的灵魂,

而且激励了全国的青年。”

随后,他大刀阔斧的改革,

势如乘风破浪席卷整个北大,

他聘请鲁迅设计北大校徽,

将“北大”两个篆字上下排列,

“北”是背对背的两个侧立的人像,

“大”构成一个正面站立的人像,

这一设计理念在于要“以人为本”,

象征北大肩负开启民智的重大使命。

而他则亲自设计了北大校旗,

右边横列红、蓝、黄三色,喻意“科学”;

左边以白色为底,喻意“哲学”;

中间缀黑色北大校徽,喻意“玄学”,

“网罗天下,包容一切学问”,

他的宏大抱负,尽在这面校旗之中。

接着,他开始整顿教师队伍,

坚决剔除尸位素餐之人,

有几位英国籍教师,不但屡屡缺课,

还时常流连于烟花之地,

他知道后马上炒了这些人,

这些人不服气,请英国公使亲自登门谈判,

先是劝诱,然后威胁,

而他却始终不为所动:“留用绝无可能!”

最后闹到对薄公堂,以“胜诉”结束此事。

如此不惧强权,铮铮风骨,

普天之下,

舍蔡元培其谁?

他在中国四处寻求真才实学之士,

1917年夏,一大早,

他就跑到了北京西河沿胡同中西旅馆,

等64号房客起床,

这名房客既非大官,也不是名儒,

只是个穷酸秀才而已,名叫

陈独秀

。

(蔡元培和陈独秀)

陈独秀起来后两人交谈起来,

陈说:“我没有学位,怎么能当文科学长?”

他笑笑:“好说好说,我给你发张证书就行”。

陈又说:“我是《新青年》主编,

可编辑部在上海,无法脱身。”

他又笑笑:“好说好说,

我将《新青年》搬来北大即可。”

就这样,陈独秀硬是被他请来了北大,

而且陈独秀的“东京日本大学毕业”证书,

还是他给帮忙伪造的!

如此礼贤下士,“造假”魄力,

普天之下,

舍蔡元培其谁?

1917年9月,

年仅24岁的梁漱溟报考北京大学,

却遗憾落榜,

梁漱溟将自己写的《究元决疑论》寄给他,

希望能得他的赏识,从而进北大读书,

没想到,他看完后当即说

道:

“根基深厚,佛学见解独到,

他当北大学生没资格,

那就到北大当教授吧!”

于是,

梁漱溟就这样意外的竟成为了,

北京大学的印度哲学教席。

如此慧眼识人,不拘一格,

普天之下,

舍蔡元培其谁?

(

梁漱溟)

求贤若渴的他,

费尽心机几乎请来了中国文坛的半壁江山:

胡适、鲁迅、

马寅初、熊十力

等学界名流,

周作人、刘半农、

李大钊

等革命先驱,

刘师培、钱玄同、

黄侃、

辜鸿铭

等国学大佬,

从此,

北大有了中国大学史上最辉煌的名师阵容。

接着,他又举起一杆大旗:

“大学,为囊括大典包罗众家之学府,

思想

自由,兼容并包。”

他以身作则,一手塑造出:

“兼容并包,思想自由”的北大精神。

1917年底,他出版《石头记索隐》,

提出《红楼梦》是一部政治小说,

胡适觉得他是瞎胡搞,牵强附会,

想找一本《四松堂集》,推翻他的观点,

结果到处都找不到这本书,

可某天有人敲门,胡适一看,

竟是蔡元培带着《四松堂集》来了,

如此容人雅量,

普天之下,

舍蔡元培其谁?

在绝无门户之见的他的带领下,

北大校园出现这样一幅幅画面:

辜鸿铭提倡文言文,

胡适提倡白话文,

他让二人隔空相争;

坚持旧文学的黄侃,

与倡导新文学的师弟钱玄同针锋相对,

他让二人同堂辩论;

西装革履的留学博士讲授孔子、老庄,

白发苍苍的老教授,

操一口流利英语讲西方知识......

北大一时流派纷呈,盛况空前,

可以说:当时有多少学派,

北大师生中就有多少学派;

中国有多少党派,

北大师生中就有多少党派,

中华历史五千年,春秋战国之后,

也只有他引领的北大,

第二次实现了“百家争鸣”的辉煌,

北大,

成为全国新文化运动的阵地和学术中心。

随后,他又提出

“民主管理,教授治校”

,

他说:“要使学校不受校长一人去留牵涉,

需建立以教授为中心的治校体制,

这样,即使没有校长,学校也不会乱。”

他设立“评议会”,

“评议会为北大最高权力机构,

从教授中选取评议员,

凡校重大事务必须经过评议会审核通过。”

他将校中大小事务,俱任教授处理,

如此不贪权不慕名,

普天之下,

舍蔡元培其谁?

而评议会所作决定,

凡是“难事”“恶事”,都由他出面摆平,

有段时间,教育部拖欠北大教师薪资,

为维持教师生活,

评议会决定征收少许讲义费,

部分学生不肯交纳,为此聚众抗议,

他挺身而出:“你们闹什么?”

为首学生说:

“沈士远征收讲义费,我们找他理论!”

他说:

“这是评议会决定的,我是校长,我负责!”

学生大喊:“你倚老卖老!”

50岁的他毫无惧色,挥拳道:

“校规已立,谁不服,我跟你决斗!”

学生们被他气势所慑,全部散去。

教授治校,民主管理,

从此北大面貌焕然一新,

不但成为中国最自由大学,

也成为中国最规范的大学,

北大学子们后来感叹:

“北京大学虽然在维新变法中成立,

却是在蔡元培先生担任校长之时,

才得以真正的诞生。”

为更好育人,他兴办各种科学研究所,

首开中国近代大学研究所之先河;

增设兴趣社团,

体育会、雄辩会、技击会等,

后来,新闻研究会中走出了一位伟人,

他叫

毛泽东。

为更好修德,他创办“进德会”,

“甲种会员,不嫖不赌,不娶妾;

乙种会员,

于前三戒外,加不作官吏,不作议员二戒;

丙种会员,

于前五戒外,加不吸烟,不饮酒,不食肉三戒。”

他率先选择乙种会员,

践行承诺,终老没有一犯,

绝对遵守“不嫖,不赌,不娶妾”三条,

成为了公认的模范会员。

之后他更是一举打破封建桎梏,

要求北大招收女生,

开启了中国公立大学男女同校之先例,

他还提出领先时代的“五育并举”:

军国民教育、

实利主义教育,

公民道德教育、

世界观教育、

美育教育,

开启了中国现代教育之先河。

他来北大不过两年,

北大就发生翻天覆地的变化,

由“人间地狱”涅槃重生为“学术天堂”。

“各流派之间,新旧文化你争我辩,

产生激烈的碰撞。”

“学生沉浸于好学与乐学之中,

争相进取,不甘落于人后。”

而这样的好学之风,不仅席卷北大,

更是席卷了整个北京,甚至影响到全中国,

他仅凭一己之力,

就扭转了整个中华历史!

顾颉刚曾评价说:

“这所维新变法遗存下来的旧书院,

摇身一变,

遂成为中国现代大学之楷模,

成为新思潮旋风之中心。”

梁漱溟说:

“蔡先生一生的成就不在学术,不在事功,

而只在开出一种风气,酿成一大潮流,

影响到全国,收果于后世。”

之后近十年间,

他不但使北大成为了中国首屈一指的学府,

更是源源不断的为中国输送栋梁之才:

朱自清、冯友兰、蒋梦麟、

杨振声、罗章龙、顾颉刚

等等。

北大校长无数人,可一提起,

我们只会想到他的名字,正如杜威所说:

“以校长身份,

而能领导那所大学对一个民族、

一个时代,起到转折作用的,

除蔡元培外,恐怕找不出第二个。”

拥有蔡元培的北大,自此成为绝响!

而他成就了北大,

北大也回赠他一份特别的礼物,

吴梅教授代表全体师生做了一首校歌,

送给北大,也送给校长蔡元培:

春明起讲台,春风尽异才,

沧海动风雷,弦诵无妨碍,

到如今,费多少桃李培栽。

喜此时幸遇先生蔡,

从头细揣算,

匆匆岁月,已是廿年来。

这是北大第一首校歌,

也是中国迄今为止,

唯一一首写入校长名字的校歌,

中华校长无数人,

唯有蔡元培,担得起这份尊荣。

1927年,居功至伟的他,

被任命为南京国民政府大学院院长,

同时卸任北大校长,

离开北大,他又展开更大的宏图,

他要为中国建立一个最高学术研究的机关,

这也是中国几代有识之士的共同理想,

在他努力奔走下,

1928年10月,国立中央研究院成立,

孙中山、严复、

梁启超未完成的事业由他完成了。