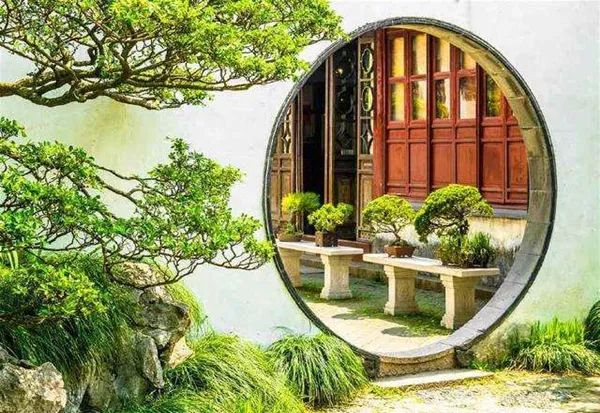

《幻园琐忆》是“幻园”主人离开旧居数十年后的一篇回忆,写得很伤感。关于园中的布置,文中说道:“一条长长的、两旁摆满鲜花的甬道,通向小园深处。甬道的尽头有一对搭了架子的茂密的龙爪槐,夏日满地浓阴,清凉无汗。”“东南角假山上有座茅亭,是全园最高处,通向茅亭的‘山路’曲折萦回,颇见匠心。有的要步过池上的石梁,经过山洞,宛转拾级而上,始达山顶。有的隐在花丛里。或要经过枝叶相交、浓阴蔽日的林间小路,先把你引向池边,然后峰回路转,才隐约见到登山的石磴。”“我母亲的书房与她的卧室毗连,在楼上,东南两面全部是窗户,听说原是一个大阳台改造的。窗外有紫白丁香十几株,还有海棠和太平花。每当三四月间,这些花几乎同时绽放,推开窗户,花气熏人欲醉,只听见隐隐的蜜蜂声,‘下临无地’,一片花海。这间书房像一叶小舟在花海中浮荡。”

(《赵守俨文存》,中华书局1989年版)

“幻园”易主,原因大约即如《幻园琐忆》所云“后来连维持小园的现状都不可能了”。入住者之一,便是外子。

——根据管理部门存档,东总布胡同的这座宅院建成于光绪三十一年(1905)。据说原初的主人是一位德国工程师,他也是宅院的设计者。后来在一次赌博中把宅子做抵押,输给了一位下野军阀。1949年北京和平解放后,新成立的交通部买下这所宅院,价格是三千匹布。当时父亲受命组建交通部,于是组织上安排全家住进来。不过当日调至交通部任职的外地干部还有不少没有解决住房或住所里面没有取暖设备,父亲就把这所二层楼的楼下全部让出来为一部分干部解决困难。

那时候的院子,主院是南院,西边有两个以月亮门相通的跨院。进大门后一道二门,从北到南一条很长的砖石甬道,甬道南头两边各一棵龙爪槐,尽端一株杏树,结果很甜。前行则即以一排太湖石合作屏障的后园。入眼一个藤萝架,后园里一座太湖石叠成的假山,贴着假山一株老榆树。山上一座小亭子,里边设着石桌石凳,可供纳凉。假山西侧一个大水池,夏天孩子们便在水中嬉戏。院子里种着桃树、枣树、海棠、沙果、桑树、丁香,靠西墙一棵樱桃树,太湖石边两株合欢。西跨院里也有枣树和桃树,还有一个葡萄架。楼前一带翠竹,凌霄缘墙而上,花开时节窗边朵朵艳红。

——这样到了1952年,从湖南调来北京任职的王首道相中了这个院子,于是一楼的房子腾空,王首道一家和我们做了邻居,一住十二年,直到1964年,时任交通部部长的王首道调离交通部到中南局任职。此后不久,又来了新住户,便是对外文委副主任、党组书记李昌一家,当然也是因为对院子的喜欢。院子的东墙是与邻居共用的,墙东一株大槐树,伞一样的枝干大半伸到墙西,以至于为我们的小楼遮阴。邻居便是马寅初,马老早已过世,哲嗣居住至今。十年浩劫,宅院里分别住在二楼上下的两家统统经历磨难,同样遭受折挫的轻工业部部长李烛尘家属曾在这里寄住了几年。至于宅院,则有幸有不幸:它依然存在,自然是幸运;砖石甬道敷设水泥,水池旁侧挖了一条防空洞,挖出来的土填满水池耸成一座土坡,原有的景观破坏了,算是小小的不幸。

汪曾祺有篇文章题作《胡同文化》,他说:“胡同有的很宽阔,如东总布胡同、铁狮子胡同。这些胡同两边大都是‘宅门’,到现在房屋都还挺整齐。”这里说的“现在”,是上个世纪末。所谓“宽阔”,是与小胡同相对言。至于东总布胡同两边“宅门”里的主人,听外子说,出大门往西,路北紧邻的两所宅子,其一住过曾任司法部部长的史良,之后先是入住李宗仁的秘书、人大副委员长程思远,后是政协副主席钱昌照。其二,住过人大副委员长沈钧儒,后来的主人是班禅,彼时大门外总有长途跋涉而来的藏民安安静静排长队等候摩顶。班禅过世,宅院重建,据说成为某单位的招待所,向南开门的一栋小楼镇日大门紧闭,偶尔有车开进去,从开启的门里一眼瞥见大玻璃窗的房间墙壁高挂着“晋唐书画”的横匾。如今胡同依然宽阔,却是车水马龙俨然大道通衢,再无昔日胡同里居家的安静。

《幻园琐忆》结末说道:“今天小园的主人和到过那里的客人已一个个谢世了,所剩的寥寥可数,这一页很快就要揭过去了。这里不久可能夷为平地,由于它既非名园,又不是名人故居,将来不会再有人知道它的存在。”“在三十九年前北风呼啸的严冬里,我终于离开了我的小园,我当时清楚地知道这是永别,借用George Elliot的一句话,我知道‘金门永远对我关闭了’。从此我脱胎换骨,铸成新人。而‘幻园’也同时诞生了,那里永远是鸟语花香,永远有一个年轻的我。”作者这里说的三十九年前的严冬,是1950年年初。不过按照外子两个哥哥的回忆,入住此宅的时间是1949年底,那时候大哥已经十六岁。

半个多世纪过去,历经种种变迁,这座百

年老院经霜被雨竟然奇迹一般“活”到今天,《幻园琐忆》里的“一片花海”,外子记忆中的果木繁盛,虽各有枯荣,但院落格局尚无大的改变。大约十年前,它与马寅初宅一起列入北京市近代优秀建筑保护名录。不过与“幻园”主人不同,此后入住这里的无一例外是租户,因为宅院属于公产。我是租户里的附属者,并且是后来,但也将及四十年了。眼看着窗外的一株柿子树越过房顶越长越高,虽依然年年结果,果实却是艰于摘取。依着东墙的香椿树,枝桠愈益伸远,有几杈好像推开窗便伸手可及,春天,伙食里的香椿炒鸡蛋便是来自院产。曾几何时,花园变身菜园。邻居孜孜于躬耕南亩,黄瓜、冬瓜、茄子、西红柿、小白菜、西葫芦,今年种了白薯,一个块根上的两个芽儿,竟收获了一大盆。

在我寄寓的空间里,扑面的翠色中最喜欢合欢与柿子,因命所居为“棔柿楼”,即便后来两株合欢先后枯萎,也未易名。棔柿楼中流逝的是读书岁月,包括翻阅《幻园琐忆》作者赵守俨先生主持的中华书局版点校本“二十四史”。“今天小园的主人和到过那里的客人已一个个谢世了,所剩的寥寥可数”,如此情形也同样适用于“后传”。“这里不久可能夷为平地,由于它既非名园,又不是名人故居,将来不会再有人知道它的存在”,这样的结局,“后传”里尚未出现。得知寄寓之所的前史,原是得益于陈公柔先生,——多年好奇而又无从查询,某日往访先生道及此惑,答曰:“是赵尔丰的后人啊。徐苹芳告诉我的,不会有错。”

(本文原载于《掌故》第四集)

↑点击书影进入京东购买本书

↓点击“阅读原文”进入当当购买本书

《掌故》第四集

徐俊 主编 严晓星 执行主编

钟叔河 董桥 陈子善 赵珩 白谦慎 顾问

装帧:32开 精装

书号:9787101133813

定价:56.00元

2016年《掌故》第一集出版,2017年推出第二集,2018年1月第三集面世,在广大读者的殷殷期盼下,第四集终于也和大家见面了。本集中依然名家云集,如郑重、韩天衡、刘涛、扬之水、王家葵、范旭仑、胡文辉、黄恽等十几位当代知名作者,再次聚焦近代以来百余年内的文坛、学林、政界、艺苑的人物与故实。

《掌故》一向欢迎“老先生”的稿件,为本集撰稿的文化老人郑重先生已是第二次出手支持我们。他记下与高二适先生的一面之缘,于他而言是一段“长久的牵挂”,于《掌故》又正好呼应了第一集中朱铭先生为《兰亭》论辩五十周年而写的《天下一高吾许汝》。陶洁女士作为在现代文学史上发挥了重要作用的著名编辑家陶亢德之女,以丰富的家庭档案与亲身经历,勾勒出父亲与周作人之间近乎完整的交往过程。韩天衡先生艺事之余,近年来常有忆旧妙文见诸报端,此番再度追怀恩师谢稚柳,细节历历,十分精彩。

本集也有一些微妙巧合。自1993年《棔柿楼读书记》问世以来,扬之水著述迭出,声誉日隆,“棔柿楼”也因此为读者所熟知。关于棔柿楼及其所在的“幻园”,前主人赵守俨、赵珩乔梓先后写过《幻园琐忆》、《幻园补记》,如今扬之水终于以一篇《幻园后传》和之,交付我们,而赵珩正是《掌故》的顾问之一。再如新作者中,樊愉是以书画、琵琶、昆曲传家的海上樊少云之孙、樊伯炎之子,王学雷则是苏州藏书家王謇(佩诤)的曾孙。百余年前,他们两家还曾经一度对门而居,此番又同登《掌故》,讲述各自家族的故事,足见旧家风流。刘涛先生回忆问学于曹立庵的往事,王家葵先生探索传为陈抟老祖所书“开张天岸马,奇逸人中龙”一联来历,柳向春讲述六十多年前国家动用外汇储备回购王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》的始末,胡文辉讨论林白水被杀一案的内情,范旭仑从三位学者遗稿的遭际谈到以书为中心的文化命运,等等,大约都怀着“不容青史尽成灰”的态度。

↑点击书影进入京东购买本书

《掌故》第三集

徐俊 主编 严晓星 执行主编

钟叔河 董桥 陈子善 赵珩 白谦慎 顾问

装帧:32开 精装

书号:9787101129731

定价:56.00元

这一集扬之水先生写侄女、侄女婿两家的上两代,竟曾是战场上以命相搏的对手:“门致中1928年出任国民党宁夏省政府主席,1940年参加汪精卫政权,1944年任华北伪治安军总司令,在冀东曾与李运昌领导的抗日队伍交手,吃了败仗,而且败得很惨。这位年轻的李运昌司令,正是我那侄女的亲爷爷。”好像是时下流行的各种“神剧”的套路。再如郑重先生写唐德刚为张学良做口述史的曲曲折折,最后竟以赵四小姐“吃醋”误解唐德刚而告终。郑重先生感慨:“这故事可以写章回小说了。”又如徐文堪先生写史禄国,王培军先生写晚清奇人郭十公子,申闻先生写民国间的北平风雅盛事,苏枕书女士写傅增湘藏书在日本的流转,都有追寻“旧时月色”的况味。

本集的老作者雪克、胡文辉、白谦慎、艾俊川、刘聪等等仍然出手不凡,雪克先生《往事已矣 记忆留痕——重读戴幼和家祥先生尺牍后》、白谦慎先生《充和送我进耶鲁》,两位记亲闻亲历,虽去今未远,却都极其难得;艾俊川先生钩沉齐白石的“电影生涯”、宋希於先生勾绘张次溪晚年侧影,资料详实,令人难忘;刘聪先生谈吴湖帆、周鍊霞之交往,已进入第二番,两位艺术家的彼此倾慕与纠结,体现的是人性在历史中的温度;而胡文辉先生写“汤尔和的心事”,则体现出作者的卓见。

↑点击书影进入京东购买本书

《掌故》第二集

徐俊 主编 严晓星 执行主编

钟叔河 董桥 陈子善 赵珩 白谦慎 顾问

装帧:32开 精装

书号:9787101125115

定价:49.00元

《掌故》第二集收录刘聪先生的《吴湖帆和周鍊霞的订交与相识》,通过吴氏的《佞宋词痕》、吴周二人合作的书画及题跋,以及同时代人物的日记、年谱等资料,详细钩沉了吴周二人的订交与相识。艾俊川先生的《小万柳堂纪事》,条分缕析,运用海内外多种资料,披露了廉南湖、李经迈公案真相与小万柳堂始末,并比勘、考证吴芝瑛书法的亲笔和代笔等爱好者关心的内容,让闻名于近世鉴藏史的小万柳堂“走出旧掌故,显露真面容”。柯愈春先生与学者谢兴尧为至交,用十七个片段写出前辈风貌,非外人所能道者。许礼平、白谦慎两位追记各自交游的长者往事,其文醇,其思远。同为一代人的范旭仑、雷燮仁关注看似不足道的细节,却都着意由外而内描摹人物,星花旧影,耐人寻味。我们还首次在中国大陆发表已故画家周昌谷先生的未刊旧作,并期待挖掘更多有价值的同类稿件。