“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我们要在继续推动发展的基础上,着力解决好发展不平衡不充分问题,大力提升发展质量和效益,更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要,更好推动人的全面发展、社会全面进步。”

--摘自十九大报告

普惠金融的基本概念

普惠金融这一概念由联合国在

2005

年提出,是指以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务,小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

孟加拉国经济学家穆罕默德·尤努斯(Muhammad Yunus)于1979年创办孟加拉乡村银行,开创和发展了“微额贷款”的服务,专门提供给因贫穷而无法获得传统银行贷款的创业者。2006年,“为表彰他们从社会底层推动经济和社会发展的努力”,他与孟加拉乡村银行共同获得诺贝尔和平奖。

近

年来

全世界很多发展中国家和地区都在试图复制尤努斯和孟加拉乡村银行的传奇,有些成功,有些失败。国际社会发展普惠金融虽已取得一定成绩,但目前仍有大量成年人无法享受到最基础的金融服务。

普惠金融重视消除贫困、实现社会公平,但这并不意味着普惠金融就是面向低收入人群的公益活动。普惠金融并不等于慈善和救助,而是帮助受益群体提升造血功能,要坚持商业可持续原则确保发展可持续。普惠金融需要讲究市场性原则,在发展普惠金融过程中,既要满足更多群体的需求,也要让供给方合理受益。

可以预期,普惠金融在国内各家银行中将得到更多的重视和发展。从银行视角来看,普惠金融旨在帮助不属于传统信用风险偏好范围的弱势客户,这一点非常符合新时期的发展需求。但是,普惠金融的发展面临很多挑战,我们认为以大数据智能为核心的创新应用是解决问题的关键。

风险偏好的划分

传统银行与互联网金融在信贷上的区别主要在于风险偏好的不同,因此会对应不同的风险管理策略和流程。如果将客户划分为高、中、低三个风险等级,那传统银行主要经营的是低风险客户,而互联网金融则是中等风险客户。

征信是对客户的还款意愿和还款能力做出判断,过去银行主要通过客户的信贷历史来做征信。毫无疑问,客户过往是否按时还款和还款金额的大小就是对客户的还款意愿和还款能力最直接的度量。对于没有信贷历史的客户,那就需要客户提供收入证明或者房产、车产等资产证明,为的就是证明客户有还款能力。对于那些没有信贷历史也没有办法提供还款能力证明的人,也就是现在的普惠金融主要覆盖的人群,就不能从银行获得信贷服务。

一定程度上,银行的风控逻辑的前提假设是所有人都是坏人,客户需要举证自己是个好人;典型的举证就是良好的信贷记录和还款能力,而无法举证的客户就是高风险客户。

理论情况下银行建立的风险文化应该积极的拥抱风险,因为风险是进步和创新的契机,更加励志的思路是努力经营风险而非厌恶风险。但大环境下金融稳定是监管的核心目标,传统银行对于风险都会保持非常慎重的态度。基于这个背景,如果想大力发展普惠金融,那我们需要将传统的中风险客户逐步转变为低风险客户。换句话说,就是在保持传统风控策略逻辑的基础上通过技术的力量来解决问题。这是银行数据科学工作者的重要任务,因为征信的本质在于对数据的掌握和应用。

对于不同的企业或行业,由于数据不同会将同一客户划入不同的风险等级。固守传统风控审批和评分机制,那显然不适合新时期普惠金融的发展要求。如果补充足够的外部数据或者结合恰当的应用场景,那其实中等风险客户也可以转变为低风险客户,这也是互联网金融风险管理的内涵。此外,对于高风险客户,如果通过技术手段能够转换为中、低风险客户,那也可以作为普惠金融的潜在受益群体。

大数据征信与普惠金融

在普惠金融中,信贷机构征信的目的更多的是从被传统征信挡在门外的人群中寻找相对优质的客户。如果说传统征信的目的是防伪的话,那么大数据征信就是一个验真的过程,即假设客户是好人,并从大量看似与还款意愿和还款能力关系较弱的数据中证明这一原架设的正确性。由于涉及到的数据众多且客户无法举证,因此需要信贷机构或征信机构主动地获取和分析大量数据,通过大数据智能的方式对客户的信用风险进行评估,这样那些无法举证的高风险客户就可能变为低风险客户进入到信贷机构的服务范围。例如信贷机构发现客户按时缴纳水电煤费用,话费从不拖欠,共享单车也不乱停乱放,热爱运动,粉丝众多等等,那么这个客户就是一个可以尝试放贷的客户。

当我们讨论大数据征信的时候,首先想到的是外部数据,作为有益的风控数据源补充到已有审批流程中。这些数据可以用购买、合作等形式获得,或者通过授权后进行主动爬取。不仅可以用于申请环节,同样在行为和催收等环节也可以通过补充外部数据来加强风控管理。

当然,外部数据在使用过程中会出现很多问题,数据质量低是最常见的问题,这里的数据质量也包括数据的可关联性。为此需要进行专业化的数据清洗、加工,与银行原有数据进行关联,同时在内部建立有效的共享机制。

最理想的外部数据使用应该是基于业务合作,这是目前银行在互联网金融领域的主要突破思路,同样也适合于其他业务领域。这种合作模式能提供定制化的产品或服务,外部企业有目标客户的详细数据,内外数据整合后用于风控模型的研究与孵化。一方面可以提供差异化的评分模型,对客户的信用风险进行更为全面和准确的评估,从而在审批环节和贷后客户管理中实现精准风控;另一方面,可以建立基于风控模型的精准营销过程,主动寻找低风险客户形成白名单,将部分审批流程前置到营销环节,实现降低营销成本、提高审批通过率、减少审批时间和提升客户体验。在业务开展过程中还能不断的生成新的数据,逐步实现“用”数据和“养”数据的融合。

数据的丰富意味着我们能从更多角度去认知客户,从更深层次去构建客户标签,方便后面进行营销或风控管理。基于特定视角的客户标签,我们可以尝试不依赖传统的信用评分方式,而是应用具有区域、文化等属性的特色化风控模式。实际上这种方法依然是大数据智能的思路,只不过人性的复杂多变导致底层的属性难于量化,但可以通过审批规则的形式出现在风控管理流程中。

心智模式与特色化风控规则

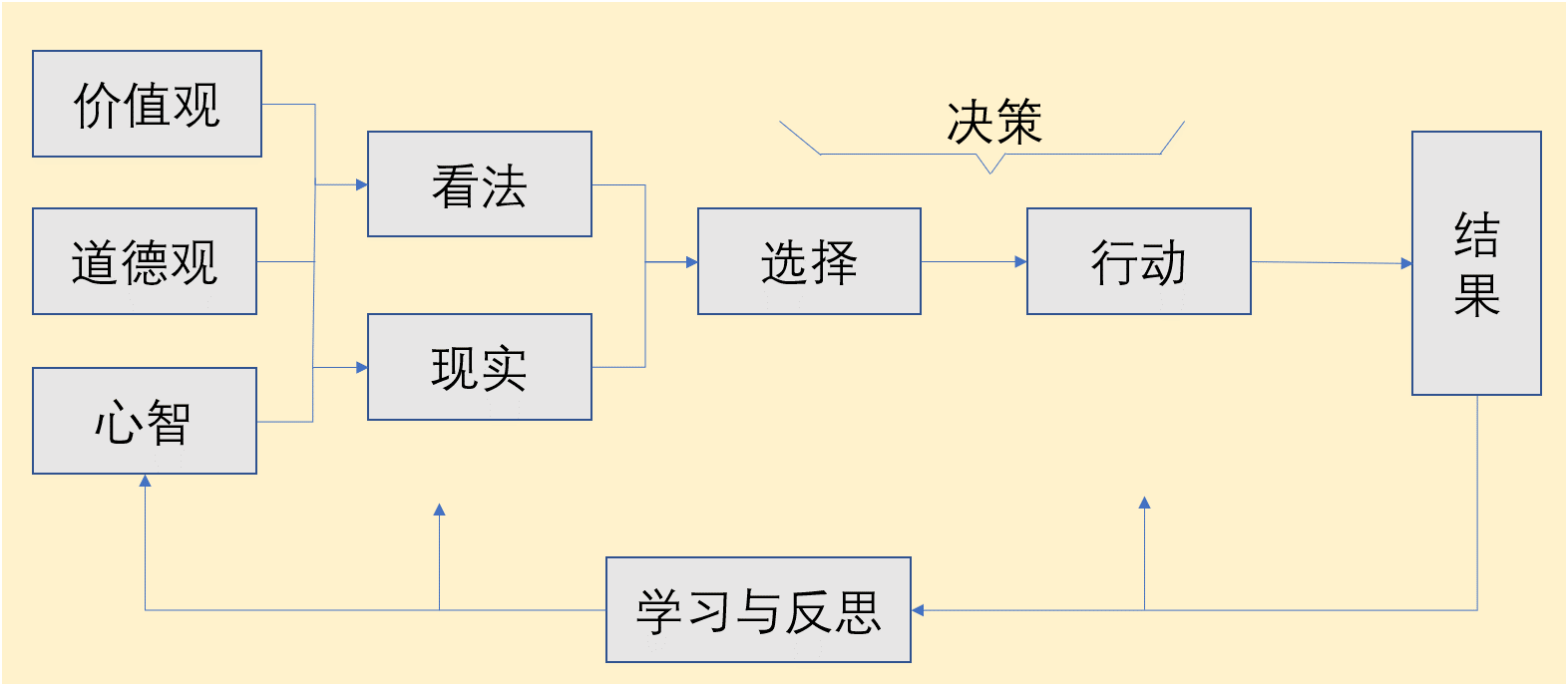

最近听了一堂课,叫做《创新决策与心智模式》,其中有一个决策流程图印象深刻。这幅图的核心观点是人并非纯粹理性,在进行决策的过程中往往会受到其他因素干扰,因此常常有很“笨”的表现。比如处理时间的过程中,往往忽略对远期时间价值的考量。另外,多数人在面临损失的时候愿意承担风险,在获得收益的时候又不愿冒风险。诸如此类的例子有很多,复杂的人性外加我们并不能理性的处理信息,这些都会导致非理性决策情况的出现。

究其理论根源,在很多经济学家眼中,思维中的理性不仅仅是指运用超越时代和阶级、阶层的人类共同的纯粹技术资源,也常常指涉和涵盖那些带有强烈意识形态的道德观念和价值取向。更有甚者,不少经济学家干脆将带有强烈意识形态的思想、观念看做是人类决策中心智资源的节省机制。

最近受到极大关注的 2017诺贝尔奖经济学奖,颁给了芝加哥大学行为科学与经济学教授理查德·塞勒(Richard Thaler),以表彰他对行为经济学做出的贡献。他将心理学上的现实假设与经济学里的决策分析进行整合,通过探索“有限理性”、“社会偏好”和“自制力缺乏”等因素引起的后果,揭示了这些人类特性如何系统性地对个体选择和市场效果产生了影响。

看到上面那个流程图的时候,我首先联想到的就是千人千面的客户画像。在客户认知的层次和深度上,包括基础的静态属性和行为属性,以及衍生的情绪属性、价值观属性和道德观属性。从数据科学的视角,后面几种属性需要依赖数据分析挖掘获得对应的规则或模型。