是“租赁”,还是“共享经济”?

说到共享经济,有投资人说,从去年开始中国的互联网就是两辆自行车的故事。充电宝和自行车的商业模式是一脉相承的。

有些媒体说,我们把租赁生意包装成共享经济来忽悠钱。不仅仅是中国媒体这么讲,美国媒体也这么讲,甚至更夸张一些,说中国的创业者、投资人用光辉的形象包装成了一个共享经济。

说实话,我们真的没有想过这个商业模式到底应该叫什么,到底是叫共享经济还是租赁生意,我们根本无所谓。

我只关心三个点:

第一,这是不是普通用户高频刚需点。像共享单车才两年时间,发展到现在,摩拜和ofo基本上每天在2千万单以上。淘宝花了十年时间,现在每天也就三四千万单,摩拜+ofo的体量和淘宝是一样的。这说明只有面向普通大众消费者刚需点,才能这么快的做到这个体量。

第二,商业模式到底成不成立,是不是能够赚钱。不管是租赁生意还是共享经济,关键是要能赚钱。

最后一点很重要,必须很快速地,大规模地占领市场。互联网唯快不破,需要大规模迅速地占领市场。

做共享还是做租赁?

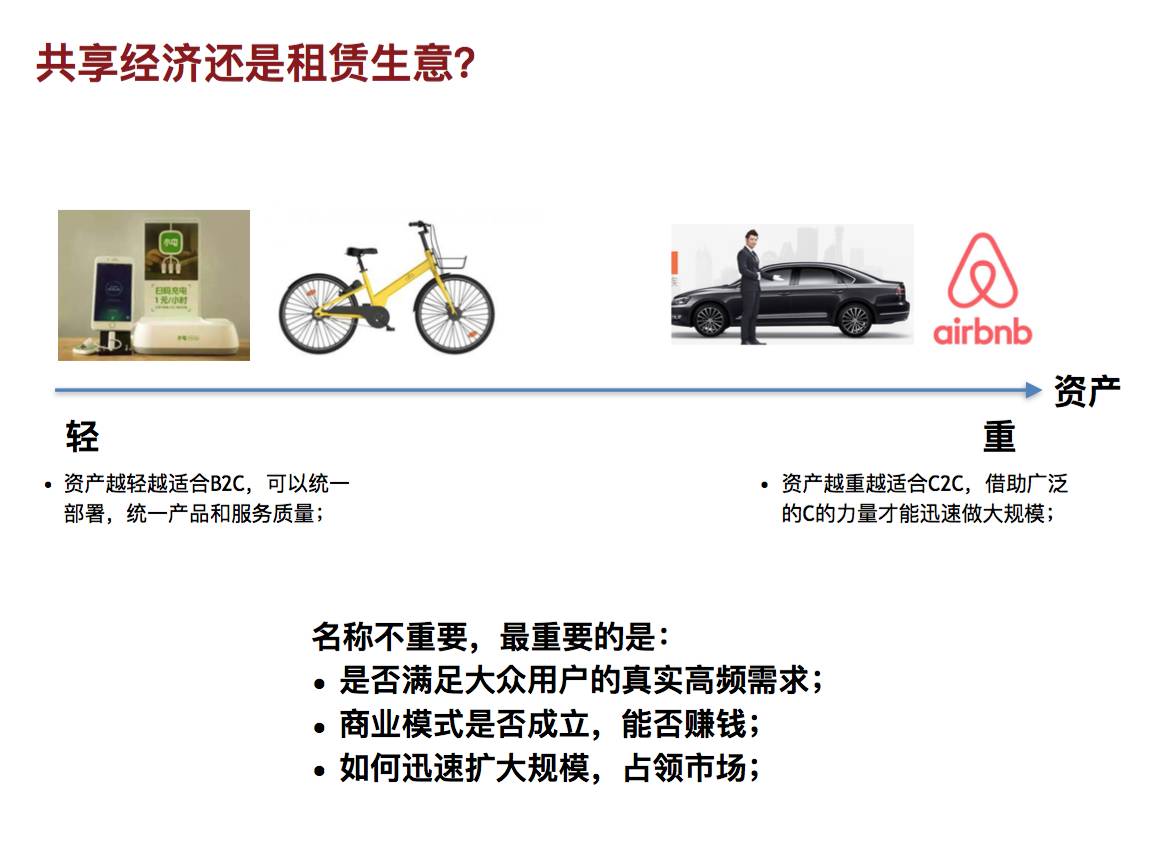

看资产轻重

我们的出发点是想做共享还是做租赁呢?

可以看到资产比较重的滴滴、Airbnb,只能做共享,只能做 C2C,资产太重了。

一辆汽车便宜的也要 10 万块钱,如果雇一百万辆车的话,简直是天文数字,根本雇不起的。滴滴融资已经很多了,史无前例融了 150 亿美金。靠这个钱去买汽车,也是买不动的,所以只能做共享。

资产比较轻的,像自行车和充电宝,完全可以做 B2C。做 B2C 的好处是很显然的,速度快,可以控制供应链。如果它的产品符合标准化,可以一下子铺下去。

ofo 一辆自行车的造价是两三百块钱,我投一百万辆,也就两三亿人民币,这个成本对于风险投资完全可以接受。充电宝更便宜,几十块钱,布一百万台没有多少钱。

所以资产轻的,我更喜欢做 B2C。即使大家叫它租赁生意,就叫好了,我们无所谓。关键能把市场占领住,这是唯一的要点。

实际上,

ofo

早期想过做 C2C,他们在北大收过大四学生的自行车,面临毕业就不用了。甚至北大校方出面帮助把学生毕业后遗弃的自行车,收集起来给他们。但是速度还是很慢,不可控。到底有多少学生愿意把自行车共享出来,这是非常不可控的。

商业模式的本质:

能赚钱

另外,每辆自行车质量不一样,对产品,对服务水平,标准化很差。相对来说,开了一年的奥迪和开了三年的,差别不大,滴滴完全可以做 C2C 共享,这是非常重要的几个考虑因素。

当然,最最重要的是能不能赚钱,我们非常看中这一点。一开始,商业模式就要非常清晰。创业者如果对我们说,这个项目如果失败就当做一次公益,估计没有投资人敢投了。

对投资人要有最基本的尊重,我们可以失败,但至少从理论上要证明商业模式是可行的,而且有很高的安全边际。理论上证明可以赚钱,实际操作肯定会有偏差,不可避免。我们希望在有很高的安全边际情况下,同样还能赚钱。

商业模式的算法很简单,收入减去成本等于利润。收入就是每天使用频次乘以单次收费;成本就是一次性购置成本,加上后面的维护成本。

算法非常简单,能计算出到底能不能赚钱。我们希望在 3-6 个月之内把成本赚回来,比较安全。

如果说两年之后回本,这个项目基本是不可能的,就成“旁氏骗局”了。互联网发展速度太快,两年有太多变数了,根本不可控。如果 3-6 个月赚不回成本,现金回流周期太长,企业就会非常依赖于去融资,去扩张。其实,融资的资金成本是最高的,稀释的是你的股权。

ofo

融资融了这么多,对创始人股权的稀释是史无前例的。早期互联网投资,A 轮时占 20-30 个点,到 IPO 的时候一般还有十几个点以上。对于公司的话语权,还是能够说得上话的。如果早期投资很快就稀释到个位数了,就不能完全去靠融资扩张规模,现金流本身要非常健康。

比如说共享单车骑一次要付租金,这个商业模式就能赚钱。如果基本的商业模式不能赚钱,要靠金融的衍生产品去赚钱,这是不靠谱的。衍生的商业模式是作为额外的外快,额外的奖金,基本的核心商业模式必须能赚钱,这样才是健康的。

成本优势有多重要?

成本领先重不重要?我们的看法是,在中国市场成本领先是最重要的事情。

中国市场非常大,大规模迅速把市场占领住,一定要做饱和式供给。而这必须要成本领先,比竞争对手有优势。成本不仅包括购置成本,还包括维护成本。

德国二次大战时,虎式坦克就是最典型的例子。它是坦克里的精品,装甲很酷,火力很强。但是没有用,造价太贵了,最终到战争结束也没生产多少辆。而且它坏了必须拉回去修,非常麻烦。

苏军 T34 坦克比较便宜,火力也不强,十辆苏联坦克才能干掉一辆虎式坦克。没关系,群狼蜂拥上去,肯定能把虎式坦克打掉,而且修起来很容易。

ofo

策略也是一样,车身便宜,都是标准件,可以在现场维修。另外一家竞品需要返厂维修,单程运输成本需要一百多块钱;再送回来,还要一百多,光返厂维修运费这一项就要 300 多块钱,都够买一辆

ofo

新车了。

这就是运营成本。包括机动性能的好坏,车好不好骑同样也非常重要。看上去很不起眼,却是非常核心的关键点。我觉得同样的竞争策略,和二次大战时是非常像的。

扩张的方式:

画同心圆

除了成本之外,我们还感觉到项目是否可以进一步延展。中国的互联网公司能做大的,都是先砸一个根据地,以此为中心画同心圆。

像美团、滴滴都是非常清晰的。美团是以团购为基础,做优惠券、会员积分、定位、预约,都是以核心的根据地不断的画同心圆。滴滴也是,从出租车开始切专车、快车、代驾、小巴,都是一样的。

但同时去画几个同心圆,根据地不牢靠,就行不通了,像乐视,还有其它几家,就不提了。

还要想清楚,你的根据地是不是进可攻,从这个点可以往周围进攻。反过来来说,能不能退可守,根据地建立之后能不能守得住。

产品不能过于依赖场景

有很多共享的商业模式,像共享篮球、共享雨伞,我们都不愿意看,因为非常依赖于某些特殊场景。

最典型的例子就是维络城,它很依赖地铁出口。很多年轻人去维络城机器上打印一张优惠券出来,去地铁周边商店消费,可以优惠。当时做到了十个城市,差不多有 3 千万商户,年收入也将近上亿人民币。

后来,地铁公司每年给它涨价,大概一开始觉得这是小生意,给它的租金很便宜。到最后,上海地铁公司甚至自己下去做,还找我们融资。

产品非常依赖某个特殊场景时,都会很危险。共享雨伞同样依赖地铁出口。很多人从地铁口出来之后发现下雨了,想买一把伞,或者租一把伞。共享篮球必须在球场附近才有机会,才有生意。