按照表现手法和形式的不同侧重,亲生命设计可具体分为十四种。当再将十四种设计手法进行归类时,可归纳为纯自然、类自然、空间属性特质三大类。

1. 空间内自然元素

此类特点在于在空间环境直接引入纯自然元素,以此“拉近”人与自然的距离。在此分类下,有共计七种设计方法,分别为:

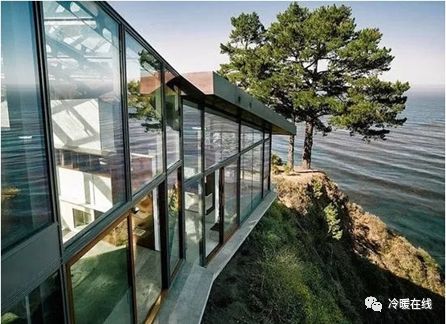

(1)与自然的视觉连接:

建立与自然环境、生态系统、自然变化间的视觉联系,即建立视觉与外界环境的可及性连接。设计时,通常注重采用大面积、高通透性玻璃幕墙,如图5。

对人身心健康作用在于利于降低血压和心率、助于提高注意力、提升综合幸福感。

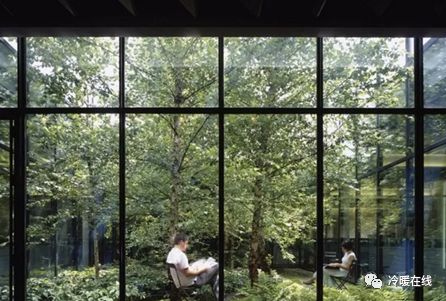

(2)与自然的非视觉连接:

通过激发听觉、嗅觉、触觉、味觉,建立与自然环境、生态系统或自然变化间的非视觉联系。设计时,较多使用带气味的植物、水景、环境背景音乐等元素,如图6。

对人身心健康作用在于利于降低血压和应激激素、积极影响认知及表现、利于精神健康和保持平静心态。

图 5

图 6

(3)非规律性感应刺激:

创造与自然环境的随机联系。恰当利于周边环境天然条件和当地环境特点进行设计,如图7。

此类设计方法将正面影响心率、血压,并助于提高注意力。

(4)热环境和气流变化:

通过改变人体感知的温度、相对湿度、风速等模拟自然环境。设计时,对于暖通空调系统,需要结合当地气候进行参数设计。当室外条件允许时,有自然通风的运行模式,如图8。

此类方法的应用利于提高舒适感、健康水平和生产力,助于提高注意力并提升对于环境的感知度。

图 7

图 8

(5)水景:

通过水景设计带来视觉、听觉和触觉提升对于空间、环境的自然感知。设计时,水景将纳入人可亲水处理(如戏水喷泉、水质处理)、池中有类自然的设施(如花瓣类装饰物)等,如图9。

此类方法的应用利于降低精神压力、降低血压和减缓心率,营造舒缓感觉,助于提高注意力和记忆力恢复,提升感知和生理反应度并促进积极心态。

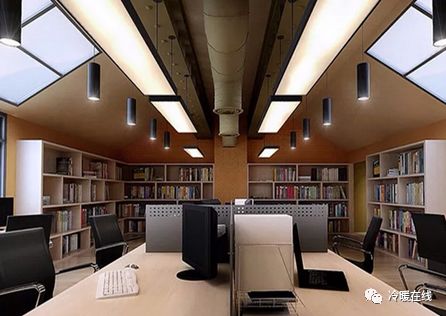

(6)动态和发散光环境:

通过改变光的变化强度和光影效果,创造出类自然感。设计时侧重于照明设计、光源选择和照明控制,如图10。

此类方法利于人体生理系统健康运作,如人体节律,提升视觉舒适感。

图 9

图 10

(7)与自然系统的联系:

设计一个健康自然生态系统,创造出其季节性变化效果。设计时,将建立一个完整的生态环境,考虑植被选择、环境控制等方面,如图11。此类方法提升环境中人对于环境的感知度。

2. 模拟自然环境

此类设计特点在于非直接将自然带入空间环境设计,而是通过“类自然”手法在空间环境中模拟自然要素。在此分类下有三种设计方法,分别为:

(1)模拟生物形态:

通过轮廓、形状、质地或设计细节的重复表达,模拟自然环境要素。采用拟生态、自然设计手法,同时选择拟生态、自然的装饰品,如图12。此手法利于提升人对于环境的偏好感。

图 11

图 12

(2)材料选择与自然的联系:

经细微变化或加工,所使用的材料可反映出当地的地理环境和当地的生态,进而创造出当地环境特质。设计中,需要结合当地环境特点进行材料的选择(如质地、颜色等),如图13。

此类设计方法利于降低血压、提升创造力,同时提高人感舒适性。

(3)复杂度与规律性:

创造出与自然环境中错落有致空间感类似的丰富设计元素。将拟生态、自然景观的规律性元素融入建筑、精装和景观设计,如图14。

此类设计方法利于助于缓解人在环境中的压力,同时提升对于环境的偏好感。

图 13

图 14

3. 空间自身属性

自然原本即包含了各类空间,此类别主要利用构建不同的空间感创造着不同“味道”的自然环境。在此分类下有四种设计方法,分别为:

(1)远景设计:

创造利于通畅无碍的远观视觉。在项目整体规划时纳入远景设计,同时需要配合场地的景观设计,如图15。该设计方法利于环境中的人减压、降低烦躁和疲劳感,并提高其舒适感和安全感。

(2)庇护设计:

利于人避开外界环境条件的空间或场所。设计时,在建筑空间中设置独立空间,用于冥想或休憩区,如图16。该设计方法利于环境中的人提高注意力,同时具有提升安全感的作用。

图 15

图 16

(3)神秘设计:

设计、创造神秘感,使得人有兴趣进入到该空间或环境。将同时考虑到项目自身特点、整体设计风格和所在地的文化特点,设计“神秘”空间(涉及此空间外观和内装),如图17。此设计方法多适用于艺术、展示类空间或公园景致,其利于人产生对环境的兴致。

(4)冒险元素设计:

在空间和环境中同时设计出可辨别的威胁性和安全保障。根据项目定位和所处环境,在设计中融入“冒险”元素,如图18。此设计方法利于人对环境产生的兴致。

图 17