当然也看一些杂志

当然也看一些杂志

这两个月看得最多的是新闻类的文章,小说看了一本路内的《雾行者》,看了一些之前存下来的《 New Yorker》 的短篇小说,一本 Joan didion 访谈集, 一本她的短篇小说集还没看完。

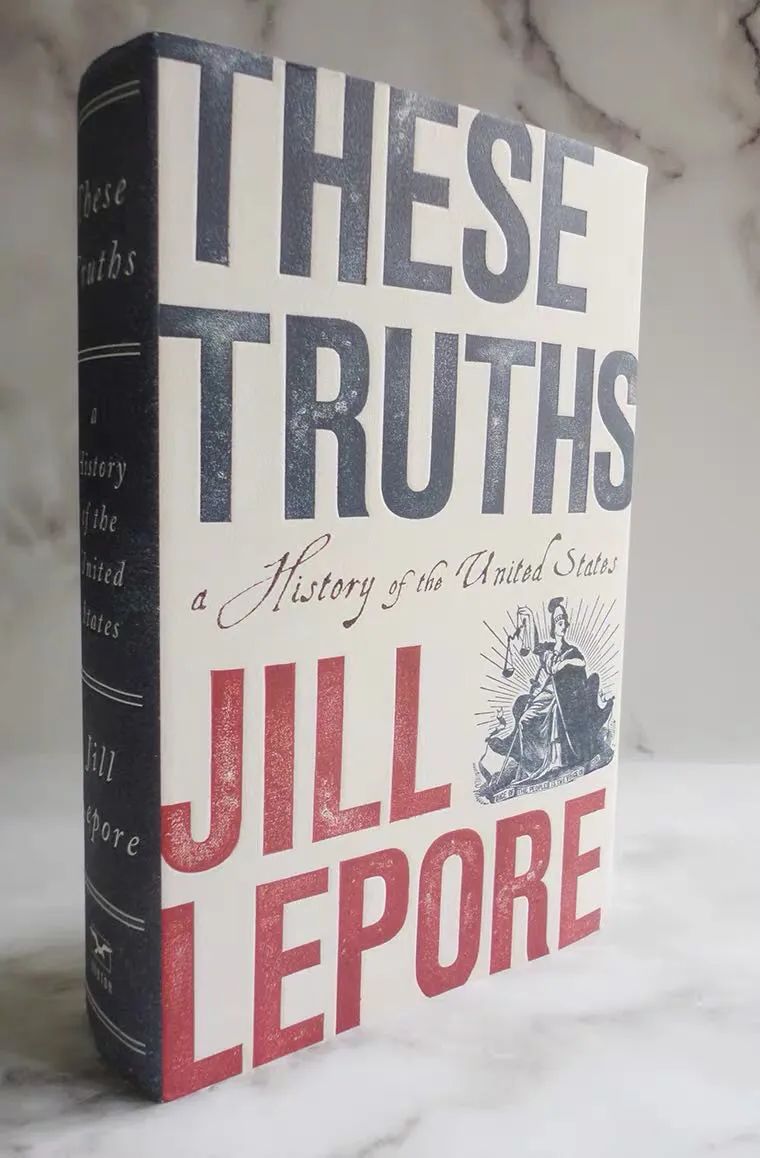

其余时间都在看历史书,主要是 Jill Lenore 讲美国政治史的书,和一本讲中世纪自然史的,看了前几期一篇《人类简史》作者的 New Yorker profile 之后,又翻了下《人类简史》英文版里感兴趣的章节。比起小说,Joan Didion 的访谈集看得很快,小说看得比较慢大概因为Joan Didion 的句子确实精到,看快了觉得可惜,是那种很多句子单摘出来可以画张画那样的句子。

每一期 《 New Yorker 》更新下好的时候都会看目录,看 Peter Schjedahl 是否写了新的艺评,最新的文章应该是上上期里他评论的里希特在 Met Breuer ( 大都会博物馆当代馆) 的展览。其中他回顾自己对于里希特的油画评价的转变时候,提到自己起初并不喜欢里希特七十年代开始画的风格是这样写的,读到这句话就让人会心一笑。

" They seemed to me sloppy travesties of Abstract Expressionism, and pointless: inferior coals to the Newcastle of Willem de Kooning. "

(这里用到了一个我很喜欢的俗语,carry coals to Newcastle, 因为 Newcastle 是出产煤炭的城市,运煤去 newcastle 就是徒劳的努力,这里的意思是说作者当年觉得里希特七十年代的一些油画是对抽象表现主义的粗糙歪曲模仿,是好无意义的,是对德库宁的徒劳模仿。)

特别关注看他写的,是因为去年底他写了一篇文章坦言自己已经是肺癌晚期,借此回顾了一生。当时读了第一句都不敢相信,记得是出差上飞机之前下好的更新的电子版,飞机起飞后开始看,真有多读两遍第一段看看文章的部分确认是不是开玩笑,很难过地确认真的是特稿不是 shouts and murmurs (杂志上的幽默小品区)。读完文章除了担心,便是被他回顾一生的乐观主和幽默感打动,相信这肯定不是他的告别文章,他还会继续写下去。于是每期下完电子刊,第一件事是找他的名字。现在美术馆关了,画廊也都暂停营业了,纽约的病例数每天攀升,他在纽约能照常去医院吗,不得而知。读 Joan Didion 的时候我又在想,她应该也是在家里待着吧,希望一切都好。

近期的 New Yorker 上还看了何伟写和平队要退出中国的文章,读完能感受到他克制的悲愤,专业的记者只能把悲愤写到这个程度。觉得很讽刺,那个二十几年前初到涪陵的年轻老师,离开后又回到成都川大任教,然而世界并没有变得更好。

我这里也是过度抒情,何伟的文章没有这样抒情,是一篇用事实讲话的特稿,回忆了当年支教的经历,也呈现了一个项目发展的命运轨迹,一个非官方非盈利的志愿者项目在大时代政治外交背景下的遭遇,它对不同参与者经历者的影响(影响这个部分何伟写得尤其谨慎,尤其谈到对当年学生的影响,因为这是很难去把握和事实核查的东西,与其说七分,不如只说三分,这里的谨慎近乎于写历史的人要找到证据)。悲愤则集中体现在描述主张中止中国项目的美国政客并没有经过调查,以及项目负责人避开采访等。这种克制就是专业和职业操守。

很佩服何伟回到中国教书的选择,但这个选择对他来说再正常不过。今天刚刚更新的这期 New Yorker 上他写了在疫情发生后的在中国的经历见闻,我还没看。记得前年他在那篇从埃及家里捉老鼠的豹猫讲起的文章中,说过希望自己两个女儿在不同于纽约这般大都市的其它环境中长大,所以他们把孩子生在了埃及,又带回科罗拉多养,在那里经历了2016年的大选。看过世界的人才会发现身处哪里其实并不那么重要,在那些非中心的地方的经历和体会,所获得的视角,要比身处中心的人看到的更多,也就更宽容,内心就更开阔。至少我是这么想的。

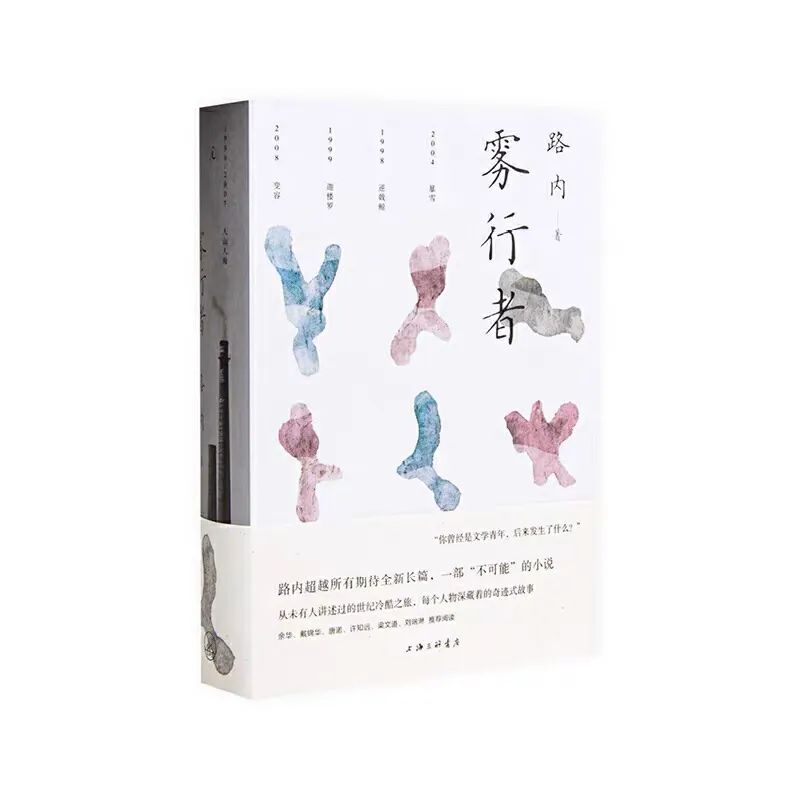

而路内的小说《雾行者》给我的感觉就是这样,小说的主人公算是我成长经历里不熟悉也很难碰到的人,作者塑造的他们的经历,用他们的眼睛看世界,他们的选择和人生路径经历看来都十分真实可信。尤其其中关于重庆部分的了解,很符合我对九十年代末我的重庆记忆的,那种混乱的脏兮兮的潮湿感。

我过年前拿到的是签名本嘻嘻

我过年前拿到的是签名本嘻嘻

促使我看完这厚厚一本小说的,一部分是出于好奇,另一部分是因为作者故事节奏把握得很好,几条故事线交叉在不同章节里也不会因为暂停而打断。Joan Didion 说看八百页的小说就应该一气看完,以免中断忘记情节。写得好的故事就不会让人忘记情节,路内这本就是这样。作者打破了我刚开始读的时候对人物和情节走向的预判(除了我觉得主要人物都不会死之外),呈现出他们看似随波逐流却又独立完整人格,潜意识里有怀旧和反抗的精神世界。这是这本书最令我惊喜的地方。

写到这里我都没有透露情节,因为这是适合从头到尾认真看完的小说,不适合剧透。虽然这两个月底色是生气和愤怒,记得上个月初到月中最愤怒的一段时间每天都有至少两个小时在看这本书,像是规律追剧,又不舍得剧集完结。每天看很多新闻的时候就会发现,偶尔走进别人的故事还是好的,也就更理解了为什么《 New York 》 总是会有一篇短篇小说,让人们读完前面的报道长文后能松一口气。

《雾行者》的编辑把书给到我的时候说,这可是要比《刺杀骑士团长》厉害的小说。我看后也多少有同感。读完《刺杀其实团长》在了解了一些背景之后(比如村上父亲二战时期参加日军,他和父亲关系一直很糟等等)我认定《刺杀骑士团长》是村上用一种实验性的写法写自己和历史的故事,就更像是一个需要释疑的当代艺术作品而不是一个常规意义上的好作品。在我看来,《刺杀其实团长》是一部有勇气的创作实验,在叙事中中谈了创作,讲艺术创作的心理和习惯的部分也令人信服有共鸣,但在人物的描写上却没有《雾行者》的人物描写的饱满和生动。当然了,做为一个念完大学以后就不太爱看小说的更不懂文学评论的人,我的体会也是个人体验,《雾行者》的编辑算是很了解我了,一本书砸到我面前,先通过对比介绍了书,我就想比个究竟,于是看完了。

但最想什么工作都不去想,从头看到尾的书还是 Jill Lepore 这本除却注解快八百页的美国政治史 《这些真相:一部美国史》( These Truths :A History of United States )。这本书如果能不删节地翻译成中文就好了(但是现在看来大概率应该是不可能的),我的想法是反正今年外出旅行已经比较少了,就把其中的一些片段翻译出来放到网站上,串起来讲讲玩。