来源:槽值

ID:caozhi163

几米在《我的错都是大人的错》里说:

“有些父母喜欢教训孩子:‘吃得苦中苦,方为人上人。’

但他们自己吃尽了苦头,好像也没变成人上人……”

在我们的教育中,“能吃苦”似乎是一个无上的褒义词。

“这孩子这么能吃苦,将来一定有出息。”

“学海无涯苦作舟“的学习是要能吃苦的,“梅花香自苦寒来”的人生是要能吃苦的。

可很多时候,一味重视吃苦的教育,实际上只是一场

彻底的自我感动。

父母对“吃苦”

抱有太大的功利心

大概很多人小时候都听过父母的一句话:“现在让你吃的苦都是为了以后能走得顺一些。”

说是教育孩子,更像是催眠自己。

一份针对“吃苦教育”的暑期调查显示,81.8%的人赞同父母对孩子进行“吃苦教育”,65.7%的人认为这样对孩子的将来有很大帮助。

于是有的父母们为了不让孩子滑向“养尊处优”的危险境地,开始人为制造苦难,“磨砺”孩子的精神。

今年夏天,各种主打体力教育的暑期夏令营风靡一时:

最小7周岁的孩子们,每天要完成至少五公里的跑山、基本功练习、武术腿法练习……

此外,还有军事夏令营,荒岛求生,一元城市生存挑战……

明星乐嘉曾经带着年仅4岁半的女儿4天徒步穿越甘肃张掖沙漠,还将她送入少林寺。

他说:“想了很久,终于决定送孩子进少林学习,愿她出来时焕然一新。”

来源:@乐嘉

“焕然一新”,是多少父母的期待。

父母们在买苦吃的路上愈走愈远,也常常因此觉得孩子离“有出息”更近了。

但体力上的苦,真的能够直接深入心灵,让孩子“面貌一新”吗?

恐怕不然。

江西上饶,小女孩雯雯四岁时就有了“中国最小背包客”的称号,她没上过幼儿园,每年有一大半时间都在睡帐篷,吃野菜,每天还要步行十几公里。

雯雯走红后,她的父亲正准备带她开始两个多月的川藏线徒步之行。

他说:“这点小困难跟她以后人生要经历的挑战比起来不算什么,就得让她吃吃苦,不能太安逸,才能懂得珍惜、独立。”

可面对记者询问“你喜欢幼儿园还是去外面玩”时,雯雯选择了幼儿园。

很多家长在让孩子“

吃苦

”时,完全不考虑子女的承受能力。

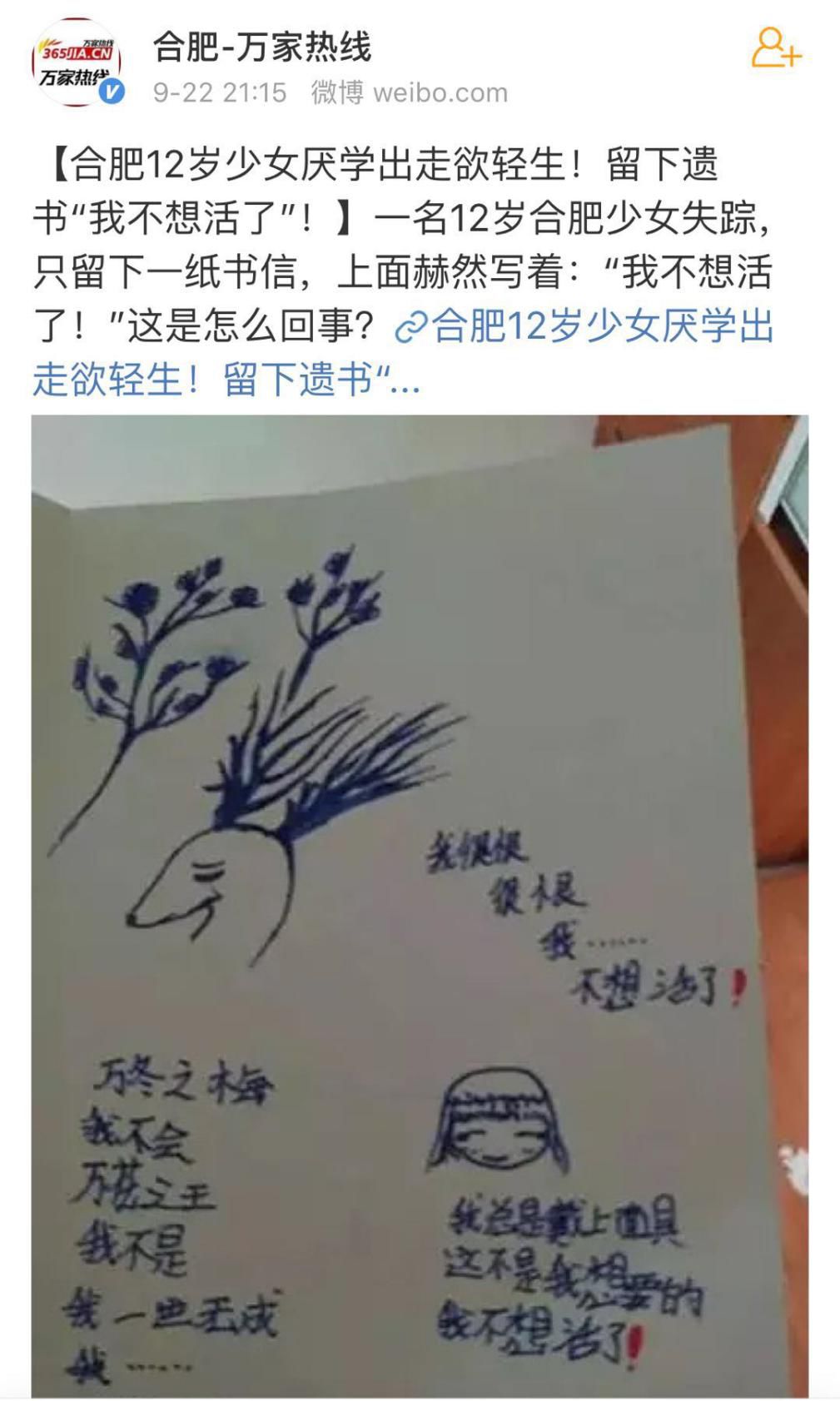

前几日,合肥一12岁少女失踪,她留信说,“我不想活了。”

当民警连夜找到女孩后才得知,女孩是因为父母给自己的学习压力太大,才有了轻生厌学的念头。

图片来源:微博

图片来源:微博

成年人也很难完全承受住过度压力带来的“苦”,更别提小孩子。

错误的引导,过度的施压,可能会让孩子的承受力崩盘,造成不可想象的后果。

父母的教育中先苦后甜总是伴随着一种延迟满足:今天吃苦,明天享福。

可是, 强大的心灵从来不是单纯的吃苦就能培养的。

期待着短时间的“吃苦训练”,就培养出坚强的孩子,就能让孩子在未来的人生中一往无前,这种想法,未免太过功利化。

从小到大的学习过程,看的从来不是

谁做的题最多,谁熬得夜最晚。

科技发达的今天,

我们越来越少受肉体辛苦的束缚。

但“吃苦说”仍然有巨大的市场,尤其是在教育上。

不少家长故意给

孩子“挖坑”,并且指责他们“起不来就是懦弱”。

让孩子一次次承受挫败,美名其曰“挫折教育”。

其实,这是模糊了重点,将

“不得不爬起来的压力”和“积极面对困难的勇气”混淆在一起。

能吃苦和多吃苦,从来不能划等号,更不能通过量变去积累所谓的质变。

因为前者是能力,后者是非必要的经历。

吃苦不能一劳永逸

不必绷得太紧

我们从小被灌输吃苦耐劳是优良品质,长大后又有不少“成功学”导师大肆贩卖“苦难学”。

这些都让“吃苦”看上去有种天经地义的正确和不容置疑。

但问题在于,很多人把“吃苦“视作成功的最有效途径,并且将其理解成肤浅的皮肉之苦和机械重复。

这背后隐藏的是一种“一劳永逸”的“懒惰思维”。

南京某高校一年半劝退了49名本科生,其中一位叫李欣也的男孩,刚刚入学一学期。

和许多同龄人一样,他也有着相似的学生时代——从小学到高中,被作业、辅导班压得喘不过气。

对他来说,高考就像是游戏中的最后一个BOSS,考过了,这场充满痛苦和折磨的“游戏”就通关了。

“那时候老师总说,现在多吃点苦,考上大学就进天堂了!”老师这句话支撑着李欣等着“苦尽甘来”的那一天。

他形容自己跨入大学校门的心情是: “解放了!”

紧接着,网吧,电脑游戏,吃喝玩乐……纷繁的娱乐生活让李欣尽情释放着这么多年来的压力。

自甘放纵的他,没有留意学校规定:一个学期获得学分未超过4分,将被红色警示,作退学处理。

这个上大学刚一个学期的男孩,因为只修了4学分,4门课程不及格,被学校作退学处理。

他说:

“大学刚开了个头,没想到就要结束了。”

知乎上有这样一个问题:考入重点大学,却频频挂

科,沉迷游戏,这些人是怎么想的?

他们不是没吃过苦,能够考上重点大学的绝大多数人,多少都经历过熬夜、刷题……

可是,长期在父母老师的控制下长大,一离开父母,就暴露出自控力不足的缺陷。

很多父母会在高考前鼓励孩子:上学时候多吃苦,考上大学就放松了;工作时多吃苦,当上领导就好了……

但常常到最后“先苦后甜、一劳永逸”没有实现,反而成了让一些孩子“放飞自我”的理由。

而

以苦为良药,也常常让人在刻苦之中渐渐失去了自我反思能力。

四川大学教授王东杰举了一个例子:一位中国学者到了剑桥大学卡文迪什实验室参与科研,彻夜不眠投入工作。

一段时间后,负责教授和他谈话,询问他:你的实验是为了解决什么问题?有什么意义?

这位学者却茫然了,教授告诉他:科学家不是工人,只需要低头做工就够了,把实验问题弄明白,才是最有意义的事情。

而功利性的吃苦教育往往让学生只知道咬着牙低头前行,却忘记了时常反思自己做的事情意义何在。

应了《灯下尘》里的一句话:

“最让人受不了的不是吃苦,而是你不知道你吃苦是为了什么。”

万事万物都要有度,水满则溢,弓满则折。

太紧的橡皮筋总会在某一刻断掉,咽下太多无用的苦总会在某一天侵蚀精神。

人生很少有“一劳永逸”的事情。

真正的强大,不是总指望着熬过这一阵的苦,而是在可以享受时享受人生,在苦难来临时毫不畏惧。

做有意义的事

别吃无意义的苦

吃苦是否会有回报,其实因人而异。

成功者喜欢在演讲和自传中回忆自己艰苦的经历,为的是表现创业的辛苦和成就的来之不易。

许多人经常因此就只看到了他们的吃苦,忽略了其他天时地利因素。

如今的娱乐圈中,各大公司的练习生是一大“风景”。

他们的训练也的确很苦:有人每天只能睡三四个小时,有人忍着身体不适练习基本功……

但前段时间的两档选秀综艺让我们看到,

100个练习生中只有十分之一的人能够出道。

《创造101》幕后全记录 / 视觉中国

并不是他们不够苦,而是吃苦与成功,本来就没有绝对的因果关系。

在金融学里存在一个幸存者偏差的概念,指的是忽略了某种筛选的过程只看到筛选结果。

这种说法在教育中也能体现,比如人们常常说的“毕业后学习不好的通常混得更好”,“没读书就创业照样能赚大钱”。

忽略了大基数背景只看到个例。

常常看到成功的人感谢贫穷,感谢苦难。

而现实里更多的是因为“苦”而深陷绝望的人。

女星李子璇出生在教师家庭,她在节目中坦言,从小母亲就不让她叫“妈妈”,只能叫“张老师”。

她很少能感受到家庭的温暖,快乐多是来自身边的朋友。