身着一身“rocker”装扮,然而在行金属礼时,却还是做成了“666”……

虽然可以看出,这个动作多有刻意,但马东的“门外汉”身份却也当场实锤。

五季的《奇葩说》已经给米未带来了足够的声望。但对于自称“7个音只能听到4个”的马东来说,摇滚还是一个离他太远的存在。正因为此,纵然凝聚了万众期待,但《乐队的夏天》开播之前还是让人打满了问号。

然而,在第一集开播之后,观众还是认识到了这档“摇滚乐”综艺的力量。社交媒体上铺天盖地的安利和点赞,一句“躁起来”似乎就能点燃整个夏天。

艺恩数据显示,5月25日《乐队的夏天》好评度74.0,观看度70.0,分别排在了当日网综的第7位和第6位;5月26日播映指数就排到了网络综艺的第九位。上线初期,就能达到这样的成绩并不多见。

马东和米未加持之下,《乐队的夏天》会向何处去呢?

“挑战自己”,这是米未的“强项”

在《奇葩说》之外推出新节目。对于米未来说,这已经不是第一次。之前的《饭局的诱惑》就成功的将“狼人杀”这一普通的桌游变成了爆款游戏,米未还顺便推出了周边产品和游戏APP。

但如果说,《饭局的诱惑》还能和自家艺人,以及“说话”这个米未的“金字招牌”联系上的话,那么“玩摇滚”就是彻彻底底的“革自己的命”了。

但革命就需要时间,需要付出代价。

第一集可见,马东和摇滚之间有着清晰的隔阂。正如高晓松在《乐队的夏天》的片头所说,“这是马东以前没有经历过的挑战”。而在节目中,当马东问出,“摇滚是不是有一个精神,叫我不配合”时,高晓松却坦然回答道,“不是不配合,是不配合你”。《奇葩说》的“怼人力度”在“rocker们”面前似乎不值一提。

但好在马东和米未有着长久以来积攒下的人气和颇具价值的品牌。这些都让他们有着别人难有的自信。

这一点从赛制就可以窥见一斑。现场普通乐迷,乐评人和台上“超级乐迷”同时投票,以总分排名。而在190分的满分中,以90和00后为主的普通观众群体占据了其中的100分。这与大部分音乐类综艺以导师为主的规则有着明显的差异。

这样的评选方式让很多如“面孔乐队”这样的老乐队几乎占不了任何便宜,最终126票的成绩并不尽如人意。

但也正因为如此,《乐队的夏天》似乎身上更具备一种“颠覆感”,参赛的乐队也从老到新,从实力派到偶像组合,不一而足。无论是哪路神仙,到了这里也只是这个“夏天里的一把火”。

其实不只是新节目,米未在《奇葩说》里也做到“每季出新规,季季不重样”。相信有了第一集打底,《乐队的夏天》也会在“新”的方面一路狂奔。

年龄层突破,这个“夏天”的野心

观众的在沉淀,也在固化。

这是大部分综艺节目制作者最头疼的一件事,但也是大部分节目的宿命。

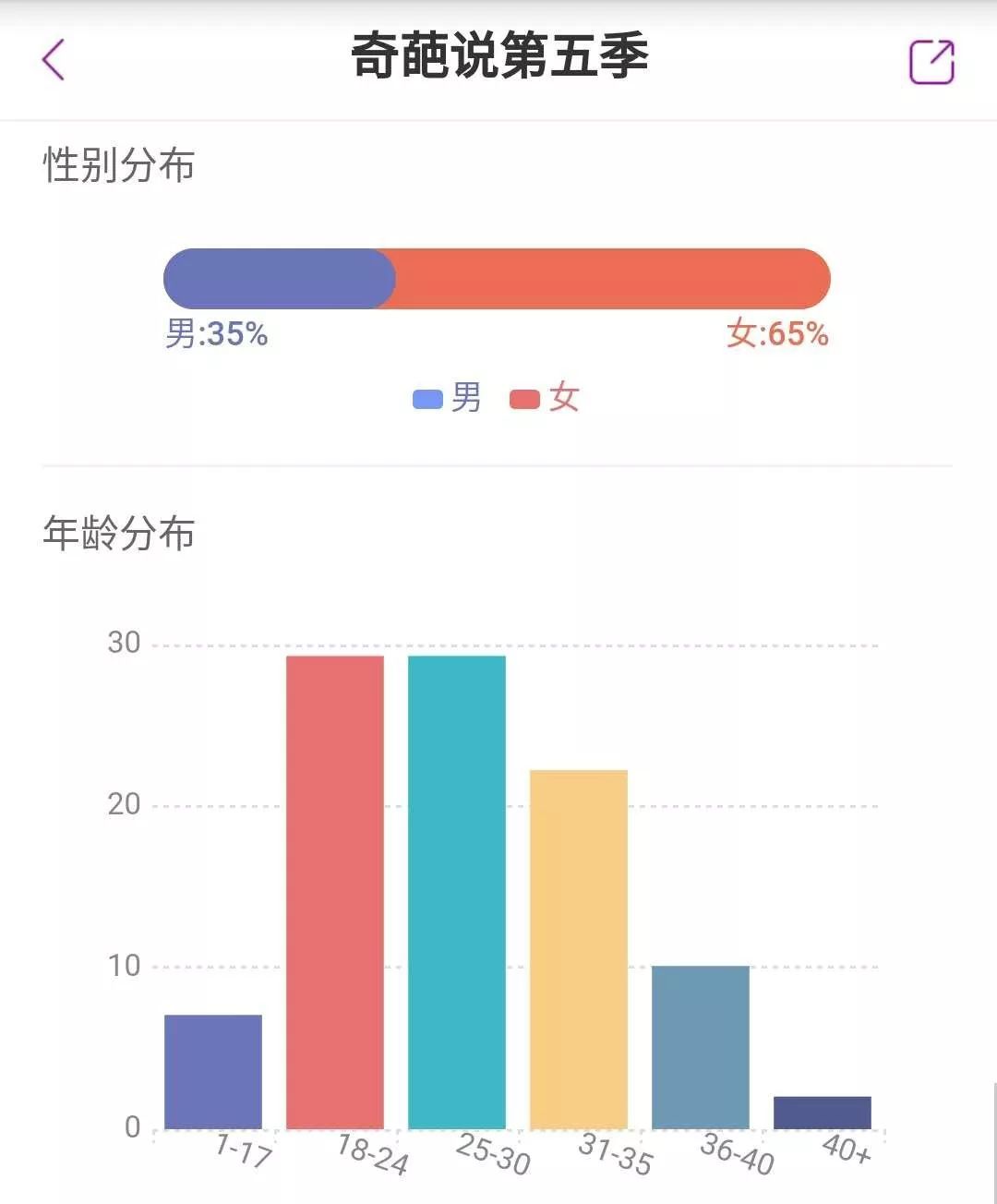

以之前的《奇葩说》为例,主打“九千岁”的定位让节目从一开始就让米未在年轻化上不遗余力。但这不免让观众圈层有所固化,节目在第三季和第四季过程中的遭遇就非常典型——一旦失宠于“九千岁”,节目的整体数据就会有波动。《奇葩说》第五季在导师和规则上的变化正是对这个波动的回应。

而《乐队的夏天》虽然也主打年轻化,但却似乎有意在混淆年龄层,以求破圈。第一集中,既有朋克的中年大叔,也有走英伦路线的90后,违和感极强。

80年代,以崔健为首的一代摇滚人开始为时代发声,觉醒期的中国为摇滚创造了肥沃的土壤。但如今经历了40年高速发展之后,社会的变迁让摇滚的土壤日渐萎缩。对于“九千岁”而言,相较于“周杰伦”以及“土偶、土创”,摇滚已经成了一个他们不再熟悉的名词。

《乐队的夏天》受众,“九千岁”和80后分庭抗礼

但也许正是看到了摇滚的小众特质,米未才将自己的战车开进了这一大块处女地。虽然可以看出《乐队的夏天》“九千岁”比例明显不如《奇葩说》,但这却正是米未在寻求的一种改变。如果说《奇葩说》是将辩论推广给了当代佛系的年轻人,那么《乐队的夏天》可能就是米未对摇滚的一次助力。

摇滚就是马东带个这个“夏天”的一次暴动。