根据2016年公安部公布的《2016年中国毒品形势报告》,全国登记吸毒人员250.5万名,每年消耗的毒品总量近400吨,因毒品而消耗的社会财富超过5000亿元,毒品走私逐年增加,冰毒在北上广深普遍存在,富裕沿海城市的冰毒、可卡因、摇头丸等消费总量较高,毒品形势依然很严峻。

在毒品的另一头,就是全天候与毒品做斗争的缉毒警,缉毒警的每一次任务都是生死对决。如果不幸在任务中牺牲,亲人们甚至不能在墓碑上刻上他们的名字,因为残忍的毒贩会对他们的家人进行报复。

虽然数字是血淋淋的,但对于绝大多数人来说,“禁毒工作”可能只存在于新闻、报纸甚至宣传栏中,不过还好,我们还有电影:透过电影,那些脸上打着马赛克的缉毒警们变成了一个个有血有肉的角色。在毒品故事背后,每一个吸毒者既是毒品的受害者,又要为自己的行为承担后果。

禁毒题材的电影在近年来随着禁毒工作的开展逐渐兴起,它们承载的内容也在不断地发生变化。下面,就让我来带大家看一看,这些活在大荧幕中的“禁毒英雄”。

20世纪70年代以来,国际毒潮不断侵袭中国,过境贩毒引发的毒品违法犯罪活动骤增,吸毒人数持续上升,毒品案件不断增多,“禁毒”开始真正成为了严峻问题。

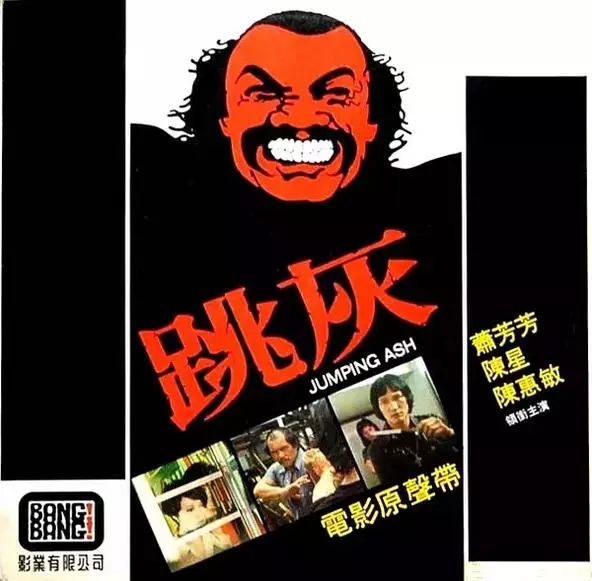

当时,内地还没有出现与毒品有关的影视作品,但香港已经开始了缉毒题材电影的尝试:1976年的《跳灰》是中国最早的缉毒题材电影,以纪录片的形式反映了70年代香港毒品泛滥的局面,影片各方面细节的突破使之成为香港新浪潮电影的开山之作。

图片来源:《跳灰》

“跳灰”在黑社会中是“贩毒”的意思,影片开创了港片中纪实风格摄影、跳跃式剪辑的先河,剧情上始终保持着紧张感,在大量的吹奏乐之中加入动作元素。从《跳灰》开始,香港出现了一系列与毒品有关的电影,如1979年《六三三》、1987年周润发的《江湖情》等。

图片来源:1987年《江湖情》剧照

到了21世纪初,禁毒题材在港片中取得了新的突破,如2002年的《无间道》将叙述的重点放在人与人之间的描写,尤其是两个卧底的心理矛盾的刻画,不再有传统港片中的枪战和打斗的宏大场面,而是强调由个人上升到群体的思考。

图片来源:《无间道》

“无间道”来源于佛教用语,在佛教《涅盘经》第十九卷中:“佛曰:受身无间永远不死,寿长乃无间地狱中之大劫。”在佛教文化中,无间道即无间地狱,凡造五逆罪(即:杀母、杀父、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血等)之一者,死后必坠于无间地狱,是佛经故事中八大地狱中最苦的一个,也是民间所谓十八层地狱中最底层。

另外,影片开头还以佛像入镜,并分别在开头与结尾引用《涅槃经》对“无间”的解释,在浓厚的佛教文化下,影片的故事情节和人物命运的发展与佛教“苦谛”紧密相连。黑社会老大韩琛掌握着油尖区的毒品供应源头,他以佛教思想为真理,认为命运早在自己掌握之中,可以说,他的悲剧性结局是由自身造成的,也是必然的。

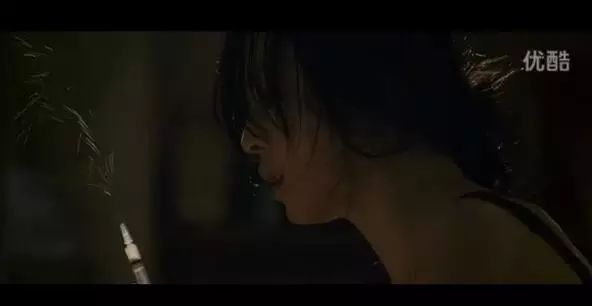

与《无间道》相比,2007年的《门徒》更加直观地反映了吸毒对人体造成的伤害,影片是尔冬升为了告诫人们远离毒品珍惜生活,花费多年时间根据大量真实资料改写而成的。

图片来源:《门徒》

影片中的吸毒女阿芬为了向丈夫证明人是可以戒毒的,自己也开始吸毒。

在与阿力发生关系后,阿芬形容自己的吸毒感受:“从头皮到脚趾都是高潮。”

阿芬毒瘾发作,在黑暗的环境下呈现出身体抽搐、痉挛的痛苦状,外加诡异的配乐,更给人一种扭曲的感觉......

除此之外,影片里充斥着血腥暴力的画面,警察砍掉的手、群鼠啃尸的凄惨场景等,描绘吸毒者悲惨下场的场景十分震撼,把毒品带来的危害全方位地摆在了观众面前。

到了20世纪80年代,全国各地都程度不同地存在着与毒品有关的违法犯罪活动,中国已由毒品过境受害国转变为毒品过境与消费并存的受害国。因此,内地荧幕上也逐渐开始有了缉毒工作者的身影。

2000年之后,各类影视作品中塑造出了一大批“伟光正”的缉毒英雄形象,有趣的是,女毒贩、女缉毒警的形象也开始出现,她们的能力也不输男性,甚至女毒贩更加狡猾,从而显示缉毒警的形象更加高大。

《红蝎子》中的白灵作为特情打入罗兰集团(贩毒集团)内部,并以她的独白作为画外音叙述故事,真实反映一个缉毒警的心理变化。

但是白灵的身份已经暴露,并被狡猾的毒贩头目罗兰抓住。

之后,罗兰给公安干警打电话示威,并提出条件。

在公安干警的偷袭下,罗兰最终落网,白灵被救出,大量对罗兰的脸部特写镜头暗示了她内心的懊悔。

图片来源:《红蝎子》剧照

由于得天独厚的优势,内地的缉毒电影往往会与真正的禁毒部门合作拍摄:比如2007年的《红蝎子》是根据云南边防武警侦破的真实案例改编的,同时期的缉毒电影还有2007年的《生死英雄》、《国家形象》、《缉毒英雄》等,当然,这些电影的拍摄模式都非常传统。

图片来源:2013年《缉毒精英》剧照

除了电视剧,2012年的纪录片《凤凰路》也很值得一提:独立导演涂俏、陈远忠将镜头对准了深圳罗湖凤凰路上的9位吸毒站街女,历时6年原生态地纪录毒品对她们造成的伤害与摧残,她们的孩子也深受其害,影片震撼的画面令人心痛。

图片来源:《凤凰路》

该片堪称完美的禁毒教育宣传片,曾创下2012年中国网络纪录片点击量记录。

相比之下,央视纪录片《档案》就温和了很多,在2012年6月18日至21日播出的四集纪录片中,真实展现了中国缉毒警侦破跨国贩毒案的英雄行为。

2012年的纪录片《边境少女》讲述了在战争蔓延、毒品肆虐的边境口岸,经历战争创痛与哀伤的少女杨梅清,她没有身份、没有护照、甚至没有国籍,踏上了一段未知的危险旅程。

图片来源:《边境少女》

值得一提的是,这部影片的拍摄地缅甸华人特区果敢位于中缅交界处的坝子上,名为麻粟坝(“麻粟坝”在傣语里指的是“最野蛮的地方”)的坝子在毒品历史上赫赫有名,它在金三角一带以盛产著名的“麻粟坝烟土”、最早武装护镖贩运鸦片而闻名于世。

综合来看,这一阶段的电视剧、纪录片不仅对观众是一个全新的题材与视角,而且使他们对缉毒、缉毒警有一个详细、真实的认识,平民化的缉毒警形象拉近了与观众的距离,他们是普通人,却也是人民心中的英雄。

在讲这段故事之前,不得不先提到一件令人心痛的案件:

2011年10月5日上午,“华平号”和“玉兴8号” 两艘商船在湄公河金三角水域遭遇袭击,在收到紧急广播呼叫之后警方开始全力搜查,在发现“玉兴8号”时,其驾驶室到处是血迹,有多处弹孔,两艘船上共搜出八、九十万颗毒品麻黄素,最终确认有12名中国船员遇难,1名失踪。

这就是震惊全国的“湄公河惨案”,在糯康归案后,湄公河惨案在2014年被改编为电视剧《湄公河大案》,2016年被改编为电影《湄公河行动》,其激烈的大场面展现了好莱坞式的风格。

有所不同的是,影片中的剧情不完全遵循传统,在周密的计划之下,“三不管”地区营救和商场火并都失败了,以此引出大量的火爆动作戏,实在是看的过瘾......

图片来源:《湄公河行动》

影片中缉毒总队队长带特别行动小组在泰国与情报员合作,中国、老挝、缅甸开展联合巡逻,集中对糯康的制毒窝点进行扫荡,随着最危险境地的逐渐深入,缉毒警与丧失人性的毒贩进行了惨烈对决。

有意思的是,影片中缉毒小队本来要去“三不管”地区营救糯康的手下,因为没有找到而任务失败。

另一边,缉毒警的线人被毒贩抓住,背叛了他们,由此发生转折。

激烈紧张的追逐战上演,在火车之间情报员方新武情急之下巧妙地伪装了自己,躲过毒贩的追杀.....