摘 要:目的

对侧柏叶“炒炭存性”科学内涵进行探讨。

方法

采用

HPLC

特征图谱法对侧柏叶和不同炒制程度侧柏炭化学成分进行比较研究,并对色谱峰进行归属;采用体外止血和抑制斑马鱼脑出血实验对侧柏叶、不同炒制程度侧柏炭及炒炭前后特征变化成分进行止血药效比较研究。

结果

不同炒炭程度对侧柏叶化学成分的影响不一,炒炭适中时侧柏叶原有杨梅苷、槲皮苷、异槲皮苷、穗花杉双黄酮、扁柏双黄酮等黄酮类成分炒炭后明显降低了,新产生的槲皮素和山柰酚量较高。

体外止血实验表明,与空白组相比炒适中炭的活化部分凝血活酶时间(

APTT

)和纤维蛋白原(

FIB

)均具极显著性差异(

P

<

0.01

),凝血酶时间(

TT

)具显著性差异(

P

<

0.05

),质量浓度为

50 μg/mL

的炒适中炭即具有明显抑制斑马鱼脑出血作用

(

P

<

0.01

),且止血作用的增强与炒炭后新产生的槲皮素和山柰酚明显相关。

结论

侧柏叶炒炭后化学成分发生了明显的变化,增强了止血药效作用,且两者均与炮制程度相关,研究结果初步解析了炭药传统炮制要求“炒炭存性”的科学内涵,为炭药传统炮制理论研究提供了一定的思路。

明代陈嘉谟在《本草蒙筌》中系统总结的炮制理论中指出

“

凡药制造,贵在适中,不及则功效难求,太过则气味反失……

”

,强调了中药炮制程度的重要性。中药炭药炮制传统理论要求“炒炭存性”,是指药物在炒炭时只能使其部分炭化,但不能灰化,未炭化部分仍应保存药物的固有气味。但目前市售炭药大部分存在炮制过重的问题

[1-2]

,如何采用现代语言解析传统炮制理论“炒炭存性”的科学性,以及如何有效提升炭药质量,是炭药研究亟需解决的问题。

侧柏叶(

Platycladi Cacumen

,

PC

)是临床常用止血中药,始载于《神农本草经》,为柏科植物侧柏

Platycladus orientalis

(L.) Franco

的枝梢及叶。多在夏、秋二季采收,阴干。其气清香,味苦涩,归肺、肝、脾经,具有凉血止血、化痰止咳、生发乌发的功效

[3]

。侧柏叶经炒炭后,寒凉之性趋于平和,专于收涩止血,常用于热邪不盛的各种出血证

[4-5]

。本研究以侧柏叶及其炮制品为研究对象,采用

HPLC

特征指纹图谱法对侧柏叶和不同炒制程度侧柏炭化学成分进行比较研究,探讨侧柏叶炒炭过程中化学成分的变化规律,同时采用体外止血和抑制斑马鱼脑出血实验对侧柏叶、不同炒制程度侧柏炭及炒炭前后变化特征成分槲皮苷、槲皮素和山柰酚进行止血药效作用比较研究

[6-7]

,探讨不同炒制程度对侧柏叶止血药效的影响,并对侧柏叶炒炭前后化学成分和止血药效进行关联分析,同时结合前期研究对侧柏叶炒炭前后的化学成分变化过程进行推断,通过文献研究对侧柏叶炒炭后寒凉之性减弱进行解析,研究结果可为初步解析侧柏炭“炒炭存性”科学内涵提供数据支持,亦为解析传统炭药炮制理论提供一定的参考和思路。

1

仪器与试药

1.1

仪器

e2695

高效液相色谱仪,美国

Waters

公司,含

2996

型二极管阵列检测器;

Mettler XS205DU

十万分之一电子天平,梅特勒

-

托利多仪器上海有限公司;

LC-350A

型超声波中药处理机,济宁市中区鲁超仪器厂;

HZS-H

水浴振荡器,哈尔滨东联电子技术有限公司;

XN06

系列血液凝聚仪,武汉景川诊断技术有限公司;

S21

水浴锅,上海医疗器械五厂;

TDL-40B

型离心机,上海安亭科学仪器厂;

X51

型倒置显微镜,日本

Olympus

公司;

Forma 3111

型水套式

CO

2

培养箱,美国

Forma

公司;斑马鱼养殖饲养设备,北京爱生科技公司;

SPX-280B-G

型博讯光照培养箱,上海基星生物科技有限公司。

1.2

试药

杨梅苷、异槲皮苷、槲皮苷、穗花杉双黄酮对照品,成都普瑞法科技开发有限公司,批号分别为

PRF8031443

、

PRF8030703

、

16022001

、

PRF7122043

,质量分数均大于

98%

;槲皮素对照品,中国食品药品检定研究院,批号

0081-9304

;山柰酚对照品,上海中药标准化研究中心,批号

05-2005

;扁柏双黄酮对照品,成都瑞芬思生物科技有限公司,批号

B-051-160222

,质量分数大于

98%

。

活化部分凝血活酶时间(

APTT

)试剂盒、凝血酶时间(

TT

)试剂盒、凝血酶原时间(

PT

)试剂盒、纤维蛋白原(

FIB

)试剂盒,武汉中泰生物技术有限公司,批号分别为

318121

、

518104

、

219012

、

618103

;二甲基亚砜(

DMSO

),天津市光下科技发展有限公司,批号

20171125

;维生素

K1

注射液,遂成药业股份有限公司,批号

61812181

;斑马鱼为山东省科学院生物所斑马鱼药物筛选平台提供;辛伐他丁,

MCE

公司,批号

BCCB7519

;丹参素,阿拉丁公司,批号

C1819220

。

不同炒制程度侧柏炭为自采侧柏叶(济南南山),阴干后,在相同加热温度不同加热时间制备,并由山东省知名炮制专家姜保生老药工进行鉴定,分别为

表面黑褐色、断面焦黄色的炒适中侧柏炭,表面棕褐色、断面浅焦黄色的炒轻侧柏炭和表面亮黑色、断面黑褐色的炒重侧柏炭

。

3

批侧柏叶采自济南燕子山、南山及临沂东山,阴干;侧柏炭为上述侧柏叶,按照实验室确定的最佳工艺制备

[1]

。

2

方法与结果

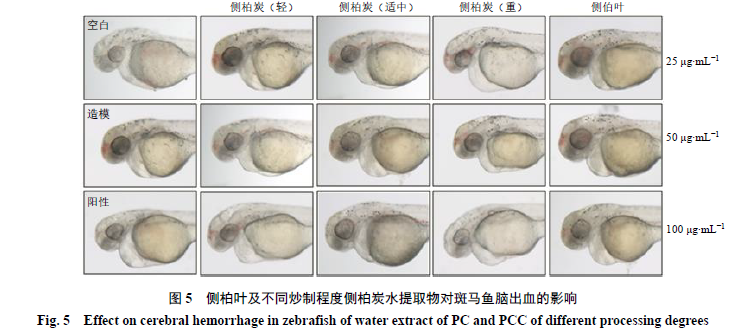

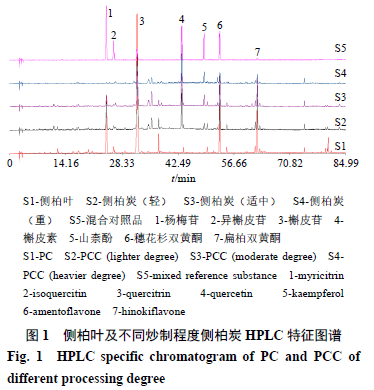

2.1 HPLC

特征指纹图谱法测定炒炭对侧柏叶化学成分的影响

2.1.1

色谱条件

色谱柱为

Agilent SBC

18

柱(

250 mm

×

4.6 mm

,

5 μm

);流动相为乙腈

-0.1%

磷酸水溶液,梯度洗脱:

0

~

30 min

,

10%

~

20%

乙腈;

30

~

50 min

,

20%

~

40%

乙腈;

50

~

70 min

,

40%

~

55%

乙腈;

70

~

75 min

,

55%

~

100%

乙腈;

75

~

85 min

,

100%

乙腈;体积流量

1 mL/min

;检测波长

355 nm

;进样量

5 μL

;柱温

30

℃。

2.1.2

供试品溶液的制备

取侧柏叶和不同炒制程度侧柏炭粉末各

1 g

,精密称定,置具塞锥形瓶中,加甲醇

25 mL

,称定质量,超声处理(功率

300W

,频率

45 kHz

)

30 min

,放冷,再称定质量,用甲醇补足减失质量,摇匀,滤过,取续滤液,用微孔滤膜(

0.45 μm

)滤过,即得供试品溶液。

2.1.3

混合对照品溶液的制备

精密称取杨梅苷、异槲皮苷、槲皮苷、槲皮素、山柰酚、穗花杉双黄酮、扁柏双黄酮对照品适量,加甲醇溶解,制成混合对照品溶液。

2.1.4

方法学考察

(

1

)

精密度试验:精密吸取侧柏炭(炒适中炭)供试品溶液

5 μL

,按“

2.1.1

”项色谱条件连续进样

6

次,结果测得样品的各主要色谱峰的相对保留时间

RSD

<

0.2%

,相对峰面积

RSD

<

5%

,表明仪器精密度良好。

(

2

)

稳定性试验:精密吸取侧柏炭(炒适中炭)供试品溶液

5 μL

,按“

2.1.1

”项色谱条件分别于

0

、

2

、

4

、

8

、

12

、

24 h

进样测定,结果测得样品中各主要色谱峰的相对保留时间

RSD

<

0.3%

,相对峰面积

RSD

<

5%

,表明供试品溶液稳定性良好。

(

3

)

重复性试验:取侧柏炭(炒适中炭)供试

品

5

份,按“

2.1.2

”项方法制备成供试品溶液,按“

2.1.1

”项色谱条件进样,结果测得各样品的主要色谱峰的相对保留时间

RSD

<

0.3%

,相对峰面积的

RSD

<

5%

,表明方法重复性良好。

2.1.5

侧柏叶和不同炒制程度侧柏炭

HPLC

图谱测定

分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各

5 μL

,注入液相色谱仪,测定,结果见图

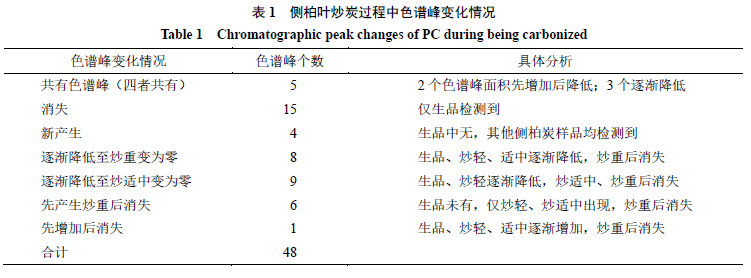

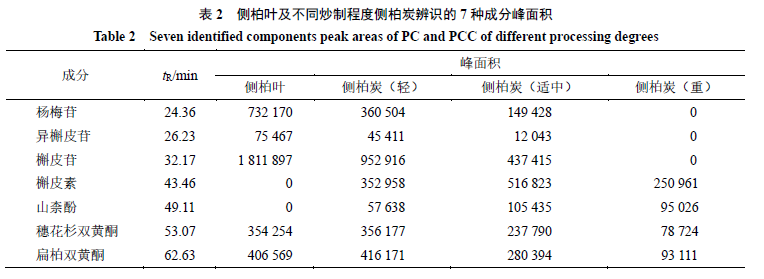

1

。侧柏叶炒炭后化学成分发生了较为明显的变化,且随着炮制程度的加深,对各色谱峰的影响不一,具体变化情况见表

1

。与对照品图谱比对,共辨识出杨梅苷、异槲皮苷、槲皮苷、穗花杉双黄酮、扁柏双黄酮、槲皮素、山柰酚

7

种黄酮类成分。已辨识出成分的色谱峰变化情况见表

2

。

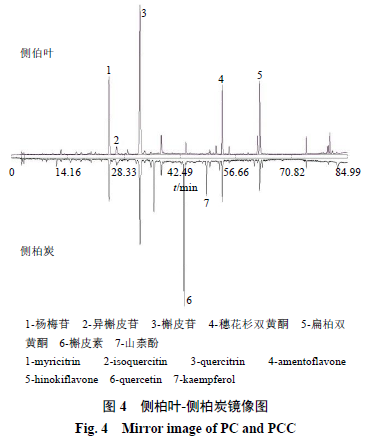

2.1.6

侧柏叶和炒适中侧柏炭

HPLC

特征图谱比较

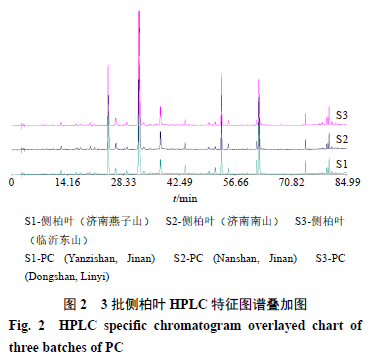

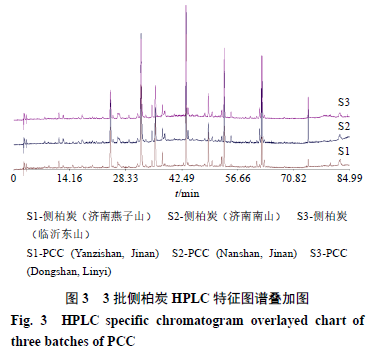

为进一步确认炒炭适中对侧柏叶化学成分的影响,对

3

批侧柏叶及其制备的侧柏炭进行测定,两者的

特征图谱分别见图

2

、

3

。为较明显比较两者色谱峰差异,将其特征图谱的进行镜像比对,结果见图

4

。

结果辨识出的

7

种黄酮类成分变化与上述测定结果一致。

2.2

侧柏叶

、

不同炒制程度侧柏炭及特征变化成分体外止血作用研究

2.2.1

血浆样本的制备

将健康人静脉血置于含有

0.109 mol/L

柠檬酸钠抗凝液的塑料管中,其比例为

9

∶

1

,轻轻颠倒使其充分混匀,以

3 000 r/min

离心

15 min

,分离出上层贫血小板血浆,即为待测血浆。血浆应在

2 h

内进行测定,如不能在此时间内完成检测,应将血浆低温保存(

−20

℃保存

2

周,

−70

℃保存

6

个月),测定前将待测血浆于

37

℃下快速融化后使用。

2.2.2

对照品溶液的制备

精密移取维生素

K1

注射液,稀释成

0.01 g/mL

,即得。分别精密称取槲皮素、槲皮苷和山柰酚对照品适量,于具塞锥形瓶中,加少量

DMSO

溶解,加蒸馏水制成

1 mg/mL

的对照品溶液。

2.2.3

供试品溶液的制备

分别取侧柏叶和不同炒制程度侧柏炭粉末(过

4

号筛)

5 g

,精密称定,置具塞锥形瓶中,加

15

倍量蒸馏水,超声处理(功率

300 W

,频率

45 kHz

)

1 h

,滤过,浓缩,定容至

50 mL

量瓶中。

2.2.4

凝血指标测定

(

1

)

APTT

的测定:冻干品

APTT

试剂按瓶签标示装量,准确量取蒸馏水进行溶解,轻摇混匀后室温静置

15 min

即可使用;

0.025 mol/L CaCl

2

37

℃孵育

3 min

;取待测血浆

50 µL

,分别加入

50 µL

侧柏叶和不同炒制程度侧柏炭提取液、槲皮素、槲皮苷和山柰酚对照品溶液,阳性对照组加

50 µL

维生素

K1

,

2

组对照组分别加

50 µL

蒸馏水和适量

DMSO

;加

APTT

试剂

50 µL

,混匀,

37

℃温育

5 min

;加入

CaCl

2

50 µL

,混匀计时,记录血液凝固时间,结果见表

3

、

4

。

(

2

)

PT

的测定:冻干品试剂

PT

试剂按瓶签标示装量,准确量取复溶液进行溶解,轻摇混匀后室温静置

15 min

即可使用,使用前预温至

37

℃;取待测血浆

50 µL

,加入样品的方法同上述

APTT

的测定,混匀,

37

℃温育

3 min

;加入

PT

试剂

100 µL

,混匀计时,记录血液凝固时间,结果见表

3

、

4

。

(

3

)

TT

的测定:冻干品

TT

试剂按瓶签标示装量,准确量取复溶液进行溶解,轻摇混匀后室温静置

15 min

即可使用;取待测血浆

100 µL

,加入样品的方法同上述

APTT

的测定,混匀,

37

℃温育

3 min

;加入

TT

试剂

100 µL

,混匀计时,记录血液凝固时间,结果见表

3

、

4

。

(

4

)

FIB

的测定:冻干品

FIB

试剂按瓶签标示装量,准确量取蒸馏水进行溶解,轻摇混匀后室温静置

15 min

即可使用;将待测血浆用咪唑缓冲溶液

10

倍稀释;取待测稀释血浆

100 µL

,加入样品的方法同上述

APTT

的测定,混匀,

37

℃水浴孵育

3 min

;加入

FIB

凝血酶试剂

100 µL

,混匀计时,记录其血液凝固时间,结果见表

3

、

4

。

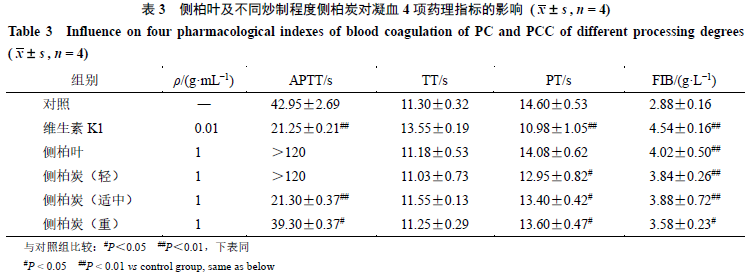

(

5

)

凝血指标测定结果:与对照组比较,阳性对照组可极显著缩短

APTT

和

PT

(

P

<

0.01

),极显著增加

FIB

(

P

<

0.01

);炒适中炭的

APTT

极显著

缩短(

P

<

0.01

),炒重炭的

APTT

也显著缩短(

P

<

0.05

);侧柏叶及不同炒制程度侧柏炭的

TT

差异没有统计学意义;除侧柏叶外,不同炒制程度侧柏炭的

PT

均显著缩短(

P

<

0.05

);侧柏叶和不同炒制程度侧柏炭的

FIB

均显著增加(

P

<

0.05

、

0.01

)。

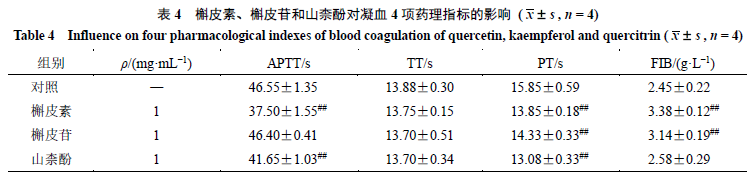

与对照组相比,槲皮素和山柰酚均能极显著缩

短

APTT

(

P

<

0.01

),槲皮苷对

APTT

无明显影响;槲皮素、槲皮苷和山柰酚对

TT

均无明显影响;三者的

PT

均极显著缩短(

P

<

0.01

);槲皮素和槲皮苷均能极显著增加

FIB

(

P

<

0.01

),而山柰酚对

FIB

无明显影响。

2.3

侧柏叶

、

不同炒制程度侧柏炭及特征变化成分抑制斑马鱼脑出血研究

2.3.1

斑马鱼胚胎获取

♀♂

斑马鱼分开喂养,照明

14 h/

黑暗

10 h

交替进行,定时喂以人工颗粒状饵料和刚孵出的卤虫无节幼体

Artemianauplii

。采卵时取健康性成熟的斑马鱼按

♀♂1

∶

1

的比例放入交配缸内,次日

9:00

~

10:00

时获得受精卵。对受精卵进行消毒和洗涤后移入斑马鱼胚胎培养用水(含

5.0 mmol/L NaCl

、

0.17 mmol/L KCl

、

0.4 mmol/L CaCl

2

、

0.16 mmol/L MgSO

4

)中,

28

℃下控光培养。

2.3.2

供试品溶液的制备

侧柏叶及不同炒制程度侧柏炭的提取方法同“

2.2.3

”项,滤过后浓缩至干浸膏,备用;槲皮苷、槲皮素和山柰酚溶液制备方法同“

2.2.2

”项。

2.3.3

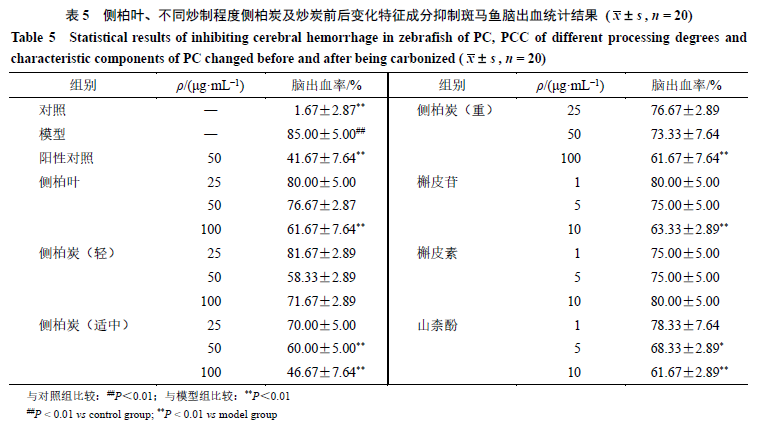

抑制斑马鱼脑出血比较研究

因抑制斑马鱼脑出血实验未有研究基础,故先采用侧柏炭(适中)进行预实验,结果利用辛伐他丁成功建立斑马鱼脑出血模型,

50

、

100 μg/mL

侧柏炭提取物可有效抑制辛伐他丁诱导的斑马鱼脑部出血,基于此对侧柏叶及不同炒制程度侧柏炭进行抑制斑马鱼脑出血实验。同时为进一步探究侧柏叶炒炭前后抑制斑马鱼脑出血活性成分,对侧柏叶炒炭前后变化的特征成分槲皮苷(明显降低)、槲皮素(新产生)、山柰酚(新产生)进行研究。

2.3.4

侧柏叶及不同炒制程度侧柏炭止血效果评价

在受精卵发育

24 h

时,使用

1.0 mg/mL

链酶蛋白酶

E

溶液脱去卵膜。在体视显微镜下挑选正常斑马鱼胚胎,移入

6

孔培养板中,每孔

30

枚。分别加入不同质量浓度的侧柏叶及不同炒制程度侧柏炭提取物(

25

、

50

、

100 μg/mL

),阳性药(丹参素

50 μg/mL

)和造模药(

1 μmol/L

的辛伐他丁)。同时加入

苯硫脲

(

PTU

)抑制黑色素形成,加盖,置光照培养箱(

28

℃)让胚胎继续发育。在受精后

48h

时,取

20

尾斑马鱼在显微镜观察,统计脑部出血斑马鱼尾数,重复实验

3

次。

脑出血减少率计算公式为出血改善率=

(

模型组脑出血尾数-给药组脑出血尾数

)/(

模型组脑出血尾数-对照组脑出血尾数

)

。结果图

5

和表

5

。