《郁达夫手稿:〈她是一个弱女子〉(珍藏版)》,中华书局,2017年1月,198元。

郁达夫手稿珍藏本《她是一个弱女子》

(《郁达夫手稿:〈她是一个弱女子〉(珍藏版)》,中华书局,2017年)

最近出版,引起许多读书人,尤其现代文学研究同仁的关注。在上海图书馆举行的新书发表会上,限于时间,未能畅所欲言,现将自己拜读之后的几点感想,整理报告如下,请大家批评。

首先是关于此书的性质。《她是一个弱女子》

(下简作《弱女子》)

算是达夫中期的小说创作,虽然作家本人认为其“将变作我作品之中的最恶劣的一篇”,但已有学者指出,这时郁达夫的眼光,较《沉沦》时代更为广阔、深沉,小说也没有此前出现的结构松散的毛病

(吴福辉:《石斋语痕》,河南大学出版社,2014年,163、165页)

,显然需要我们再解读、再批评。而此书手稿本历经历史的暴风骤雨得以保存至今,并交付影印出版,可谓弥足珍贵。更重要的是,这也是迄今为止我们所掌握的郁达夫全部作品中唯一一部比较完整的手稿

(只有不到两页之残损),其文献价值、学术价值皆可想见。此次出版的手稿珍藏本,除影印手稿本外,还有一排印本,以为对照。但这就涉及一个问题,即这一排印本是据何者排印而来?据出版方见告,乃是由陈子善、王自立二先生所编《郁达夫文集》

(广州花城出版社、香港三联书店,1982-1984年)

中载之《弱女子》排印。当然,我们知道,理想的做法之一是依据其初版本

(上海湖风书局,1932年)

校录,但这个初版本竟遍寻不见,据此整理也就无从谈起了;做法之二是依据这一手稿本进行整理,而暂不顾其他的版本、文本之出入,不作校勘。虽然此书未能如此行事,而是在《郁达夫文集》所提供的排印本的基础上,结合手稿,做了部分的校订,加了必要的说明,但将手稿影印本和排印本合为一书,俾便读者参考,这在坊间所出的类似书籍中并不多见,应予充分肯定。

这部最新影印出版的郁达夫小说手稿,在“副文本”(paratexte)的编辑、处理过程也并未出现类似于《寒夜:手稿珍藏本》

(上海文艺出版社,2005年)

的问题。有学者指出,《寒夜:手稿珍藏本》的正文是对《寒夜》手稿本的影印,编辑时也参校了初版本

(上海晨光出版公司,1947年)

,但其所附录的《后记》并非初版本《后记》,而是在初版本《后记》基础上进行修改、压缩的一个新的文本,这可能给手稿本的读者、研究者带来一定的困扰

(陈思广:《如何辑与如何用——中国现代长篇小说接受史料与接受研究中的两个问题》)

。

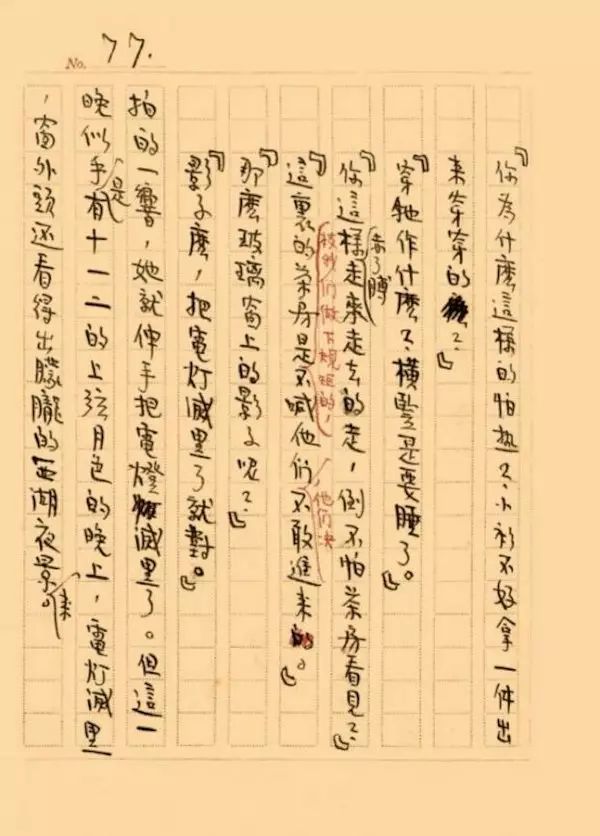

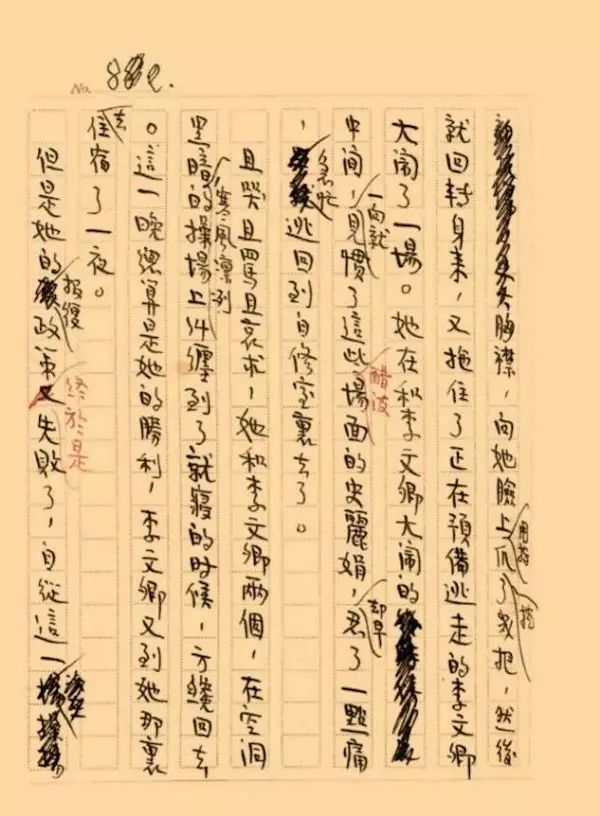

《她是一个弱女子》手稿

其次是关于此手稿的性质。《弱女子》是达夫本人的手稿这一点,并无异议,但手稿本并不如“手稿”、“手迹”二字简单,而是有很多类型,如原稿,清稿,写样待刻、待印稿等(在欧西的学术传统中,常以第一稿、第二稿等等区分),那么,《弱女子》手稿究竟属于哪种类型?应该说,准确地判断其属于何种类型的稿本,在这一文本的生产、流通过程中又处于何种位置,对今后关于这一文本的研究、整理是很有帮助的。对古籍而言,有关其稿本的鉴定,可从内容、字体、纸张及印格是否与作者所处时代相合、题跋等处着眼

(黄永年《古籍版本学》,江苏教育出版社,2005年,218页)

,近现代的手稿很可能还要复杂些。出版变得前所未有的容易,虽只是一个诱因,但它如此重要,以致文学作品在内的任何文字不断市场化、商品化,随之而出现的职业文人不再对自己的文本严格、认真要求,而是随手写毕,即交手民付排,其实已是常态。

当日会上,有几位先生也都谈到这个问题,似皆将此手稿认作定稿,亦即付印稿。但从《弱女子》第四章来看,形容女主角郑秀岳的两位同学的演说,手稿中并无“那一晚的演说《富与美》,系由李文卿作正而冯世芬作反的讲法的。李文卿用了她那一副沙喉”的字眼,排印本却有之;章末写冯世芬主动放弃演讲比赛冠军引全体同学同情近百字,手稿本虽有残损,但差别很大,如“留在原位里不肯”一句在手稿中作“留坐在原位里不肯”,若是作家定稿,岂有不从此稿而删去“坐”字之道理?因此,说《弱女子》手稿本是定稿、付印稿,似乎仍有问题。

再次是关于此手稿的笔迹问题。统观这一手稿,其上至少有三种笔迹,一由黑色水笔写成,这是全稿的最主要笔迹,用于抄录全文;二由笔尖较细之黑色水笔写出,主要用以修改,字体亦较小;三是由红色水笔写出,主要针对个别字词,并添加了一些出版标记,是为第二次修改。从字体上辨认,红色水笔也应该出自达夫之手。但这一红色笔迹所作的修改,是否在初版本中有所体现?尚不敢遽论,而在排印本中,其大多数已经加入,有些则未能体现出来,不知何故。将这一红色笔迹所作的修改,与《弱女子》的第二个版本

(上海现代书局,1932年,标“1928年版”)

、第三本版本

(上海现代书局,1933年,易名《弱女子》)

对照可见,有许多处文语,仍是未改之前的原样,而另有一些文字,又和这一修改后的结果一致。如小说一开头,写郑秀岳引人注意,老师一点名叫到这三个字,同学“总要不约而同”地行注目礼,而在稿本中,红色水笔明明将“要”改作“是”,第二、三个版本中仍作“要”;放学后郑秀岳和好友冯世芬同车离校,被李文卿偷看到,李“的脸上,满洒着一层红黑色的雀斑”,其中“红黑色”原作“金黑色”,而第二、三个版本却采用了这一被红笔批改后的结果。

《她是一个弱女子》,上海现代书局,1932年。

这似乎说明其红色笔迹虽然重要,但在《弱女子》这一文本的生产、流通过程中并未占据优先位置,作者的意志也并未全部实现

,这是一方面。从另一方面来看,是不是也可以说,

作家学者的手稿,并不一定要比后来发表、出版的文本更具权威性

?如果从来未曾发表、出版过,我们的研究、整理工作,当然只得以手稿为依凭,如果不是,则也

不能轻易褫夺后出之本、尤其作家亲定之本的价值,而无原则地将手稿视作“善本”

;也正如黄永年所言,“那些三家村村学究的恶滥诗文、无聊著作,亦即全无学术价值、史料价值或文艺价值者,则即使是原稿也不得视为善本。”

(《古籍版本学》,220页)

以此为例,可见什么是近现代文献、或者文献学意义上的“善本”,还是一个需要讨论的问题。

正因为如此,倘若学者要对《她是一个弱女子》做校勘,综合上述几点认识,窃以为,这一新近影印出版的手稿并不一定构成校勘工作的最佳“底本”。这也与鲁迅手稿整理、研究的情况非常接近。但对这一点,陈漱渝先生的《鲁迅手稿,研究些什么?》

(《中国现代作家手稿及文献国际学术研讨会论文集》,上海文化出版社,2016年)

已有说明,此处不再赘述。

本文所引郁达夫手稿照相由中华书局上海分公司总经理余佐赞先生提供,谨此致谢。

王贺

华东师范大学中文系

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。

点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(

shrb.thepaper.cn

)。