本期引擎编译的论文为普林斯顿大学的Elizabeth Levy Paluck与耶鲁大学的Donald P. Green发表于American Political Science Review上的Deference,Dissent, and Dispute Resolution: An Experimental Intervention Using Mass Mediato Change Norms and Behavior in Rwanda一文。为检验大众媒介对政治文化的影响,作者选取大屠杀后的卢旺达作为研究对象。通过实验干预(experimental intervention)的方法,作者发现大众媒介确实可以改变受众解决群体问题的方式和表达异议的意愿。

撰稿丨兰程旭

顺从

(deference)与

异议

(dissent)在各个政体中都有一种微妙的平衡,异议过多会使政府丧失行动能力,而过于顺从又可能赋予领导人筹划大规模暴力的机会。尽管在表达异议的意愿和权威方面已经有了许多跨国与跨时的研究,却很少有研究旨在改变这种政治文化。这一研究采用定性与定量的研究方法,选取大屠杀后的卢旺达作为研究对象,旨在发现以广播为代表的大众媒介对人们行为的

改变。

发生种族灭绝的社会的内部通常有截然对立的政治价值观,而这些价值观又有着使人们绝对服从的高度权威性。这种关于种族灭绝的文化解释,对阐释卢旺达大屠杀和预防未来种族间的暴力都有着特别意义。新闻报道在解释胡图族为何如此迅速地杀害图西族民众时总是强调“根深蒂固的顺从文化”,种族灭绝的学术研究也同样地描述了卢旺达公民的这样一种思维:“首领让你做什么,你就要去做什么,包括杀人。”卢旺达农民曾对不同研究人员说,卢旺达人就像顺从的母牛。而今由图西族领导的政府则谴责卢旺达人的“被动,缺乏积极性和创新,依赖多数人”。

尽管这样的文化解释尚存争议,但在大屠杀后,政府和非政府间组织采取的许多措施都以改变政治文化为目标。问题由此产生:这些措施在多大程度上改变了政治文化?为了回答这个问题,我们首先要定义政治文化以及解释政治文化如何指导人们的政治行为。结合学者William H. Sewell的观点,作者将政治文化定义为“

一套与行为实践相联系的意义系统

”。

在大屠杀后的卢旺达,一档旨在抵制盲从、宣扬独立思考和集体行动的广播节目,以及一档差不多的、宣传如何正确对待HIV的广播节目在一年内被随机呈献给一组社区的受众,其中包括卢旺达大屠杀幸存者、图瓦族人和被囚禁的种族灭绝罪犯。研究人员通过对集体决策的非干扰性度量,封闭式访谈,角色扮演等方法,评估了社群在个体态度、可感知的群体规范以及故意行为等方面的变化。结果发现,尽管广播节目对人们许多方面的观念和态度并没有产生影响,但它确实改变了收听者解决群体问题的方式和表达异议的意愿。

实验地点的选择

为了在研究中充分体现卢旺达的政治、经济和民族分化,研究人员基于社会经济状况和调查难度选取了14个不同的地点:两组大屠杀幸存者(大多是图西族)、 两组图瓦族社区、两个监狱以及来自四个不同省份的八个综合社区。

而被选中的四个省份也代表了不同的社会政治环境:西北部是胡图族极端主义的根据地,民众普遍支持发动大屠杀的前总统,现政权对这一区域充满了不信任;西部的省份是1994年一些最快发生种族灭绝屠杀的地区(59050个受害者中起码有四分之三在屠杀开始后的两星期内就遇难);南部的省份是曾经的图西族王室所在地,在现代则是卢旺达的教育中心。大屠杀发生之前,多数图西族都生活在南部省份。由于最开始出现对当地权威的反抗,这个地区是最晚发生种族灭绝暴力的地区;东北部的省份则位于当年图西族叛乱军入侵乌干达的路径上。

实验过程

研究人员随机地让每一对实验地区中的一组收听和解节目,另一组则收听健康节目,同时确保收听其中一个节目的人们在参与实验的1年内不收听另外一个节目。随后,研究人员在每个社区中随机选择了40个18岁以上的成年人参与调查并保证社区中的每个家庭最多只有一个人接受了调查。据统计,几乎所有被邀请的人都接受了调查,平均每个社区只有一到两人拒绝调查。

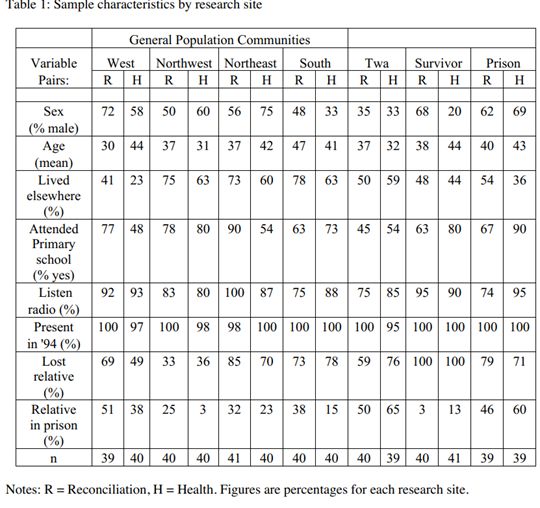

表1 每个地区参与者的一些特征

受调查者的总体男女比例是1:1(研究人员无法在每个地区都做到男女平衡,因为有些地区在大屠杀后男女比例严重失衡)。其中有93%的男性和81%的女性经常收听广播,但只有53%的受调查者真正拥有收音机,而在没有收音机的受调查者中有83%与家人或朋友共同收听。

为了检验随机性,研究人员根据参与者的背景特征做了二元回归分析。结果表明,在他们收听的节目和他们的背景特征之间并不存在未曾预料到的联系。除了广播内容之外,收听频率、时间、音量等其他变量在实验中均保持一致。控制组收听的是一档叫urunanad的肥皂剧,此剧旨在改变人们关于生殖健康和艾滋病的观念与行为。此外,实验还加入了一个什么节目也不听的控制组。

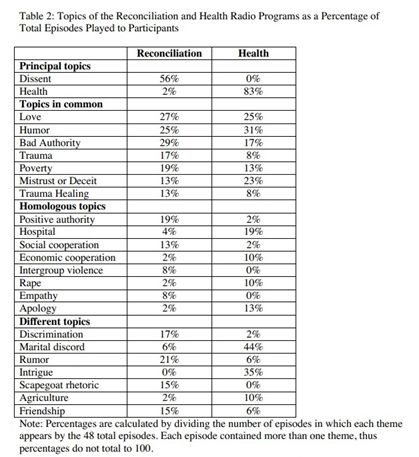

对于这两档节目的内容分析证明,这两档广播节目存在着必要的相似之处(都是肥皂剧形式,有爱情、幽默、反派、欺骗等元素),但又有着截然不同的主旨(具体见表2 table 2)。

表2 两档节目的内容分析

实验结果与分析

1、 调查者向受调查者呈现一些观点,并让他们按照赞成程度从1-4打分。运用有序概率单位回归模型进行分析后研究者发现,相较于健康节目的收听者,和解节目收听者在认为他们应当发声的概率上升了26-29个单位。

这26个单位的转变意味着,一个原先有30%的可能性强烈同意应当发出异议

的健康节目收听者如果收听了和解节目,强烈认同发出异议的可能性就能上升至40%。这是一个在受众观点上相当大的转变。

2、 “即使它不那么受欢迎,一个人应当表达自己的观点”。这种想法会变成实际行为吗?为了进行验证,研究人员在单独访谈和公开访谈时都提了关于信任的问题,以此检验参与者是否会在不同环境中坚持自己的观点。在此前的背景调查中,研究人员得知这些地方由于种族灭绝,人们相互之间的信任度很低,但公开表达自己的不信任又是为官方语境所禁止的。

在单独访谈中,参与者需要评估自己对“我的社区中存在着不信任”这一

观点的赞同程度。无论收听的是什么内容的节目,都有80%的参与者同意这个观点。在单独访谈开始之前,有一半的参与者被分进了由10人组成的单一性别组,剩下一半在访谈后被分入了焦点组,研究者提出了开放性问题并鼓励他们互相讨论。结果发现,焦点组表现得更像社区论坛而非简单的问答形式会议,和解节目的焦点组和健康节目的在平局讨论时间上没有明显差异。

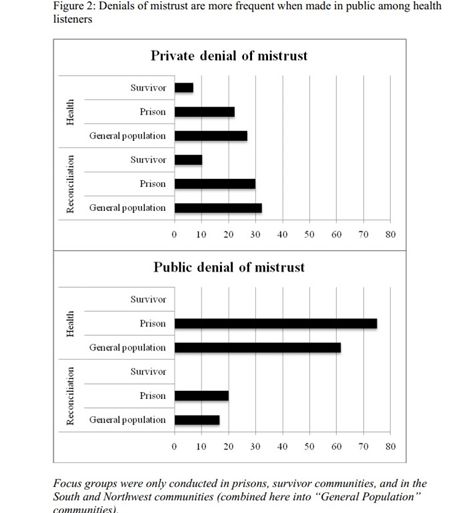

研究者让焦点组讨论他们的社区中是否存在不信任,表2显示,在官方语境禁止表达不信任的环境下,对于不信任的否认明显变多了——但这只是对于健康节目组。超过60%的健康节目组的回答否认了不信任,比和解节目组足足多了20%。

鉴于私人访谈中表现出的高度不信任,这两组的差异似乎表明和解节目组更愿意大胆陈述关于社区内不信任度的意见。唯一的例外是大屠杀幸存者——他们中没有一个改变他们认为社区中有不信任的坚定立场,对此,可能的解释是,卢旺达大屠杀幸存者和与现政权属于同一民族这两个身份使他们本就能够说出自己关于大屠杀社会影响的看法。

3、机体争端解决方式

研究者为参与者播放了一个广播节目片段:一个男人跑进来告诉他的两个邻居,附近的一个社区因为饥荒即将逃到这里,而他们的社区没有足够的粮食和物资来收容这些难民,他号召大家封锁边界,必要时采用武力阻挡这些难民,他的两个邻居一个同意,另一个则认为它们应该欢迎难民,每个人都提出了许多理由来支持自己,片段到这里突然结束,研究者让参与者扮演这三个人继续进行讨论,以考察他们解决集体争端的方式。

研究者的关注点不仅在于他们是否决定帮助难民,还在于如何帮助以及找谁帮助(卢旺达政府还是NGO),以及他们在对话中所使用的诸如“原谅”“宽容”等词汇,并将结果记录在figure 3。

在每一次的角色扮演中,参与者的最终决定都是救助难民。健康节目组和和解节目组的最大区别在于参与者安排照顾难民的方式,结果表明,所有地区的和解节目组和健康节目组从都提到向当地权威或警察寻求帮助和建议,但在最终决策中,健康节目组从不向NGO、IO或当地政府寻求物资帮助,他们每次都决定欢迎难民并与他们一起分享自己的东西。与之相比,健康节目组的21个决定中有16个都涉及到向政府或NGO寻求物资支持。

西北的胡图族省份和大屠杀幸存者社区总体来说是与其他组的实验结果相偏离的,在现图西族政权的严密控制下,西北省份的和解节目收听者表达异议的概率并不比健康节目收听者要高,其他方面的结果也都证实了一个道理:尽管和解节目能促进当地交流与合作,但在政府严格监督与审查的大环境下,它并

不能增加人们表达异议的意愿

。