【速读】选择写科幻源自童年记忆以及审美共鸣,写作动机一部分来自创作的快感,另一部分来自外部的反馈。写科幻不妨问自己 9 个问题,清晰回答完,你就能写出一篇科幻作品了。最后附带陈楸帆的科幻写作工具箱。P.S.本文来自陈楸帆在开智学堂公开课的分享。

为什么会选择写科幻?

为什么是科幻,而不是武侠、言情、童话或者推理?

因为这些作品在我的童年阅读经常出现,或者是某种审美认知结构上的共鸣,阅读或者写作科幻所给我带来的神经快感最为强烈。

我还记得把《神秘岛》三部曲翻烂了全部散页了,再让妈妈用缝衣针重新加固再翻的事情。我还记得初中时读到 A.C.Clarke 的《与拉玛相会》时久久无法平息的震撼心情。

所以,我会在科幻创作中追求以下几种模式:

-

讨论现实世界的重大议题;(如环境危机、世界末日、奇点临近……)

-

人类全体的命运重于个人、团体的命运;

-

以思想实验 (thought experiment) 或 (what if) 的形式呈现;

-

「疏离感」构造一个迥异于作者经验主义环境的幻想框架,藉由提供读者某种突兀、特异而与其日常经验无法相合的事物,激起读者的兴趣;

-

「认知」则是获得知识和推论的过程,经常成为科幻的主题;认知的(大部分情况下可视为科学的)元素成为衡量阅读科幻所能获得特有乐趣的标准。

你是写科幻的动机是什么?

我在一年级那年就在三百格稿纸上写下了太空歌剧,足足有5页!那是对《星球大战》的拙劣模仿,有机器人、有飞船、有激光枪以及被射中后在地板上化为一滩血水的外星生物。

毫不夸张地说,那是我整个写作生涯的起点。得到家人鼓励之后便开始抽屉文学的创作。而 1997 年初次投稿《科幻世界》得到发表并获奖的《诱饵》,便是一个更大的激励。

毫无疑问这个世界上存在着卡夫卡这种完全自我激励型的天才,但

对于大部分普通人来说,创作的快感一部分来自于创作本身,更无法忽视的是来自外界的认可与反馈。

因为被退稿而放弃的人恐怕不在少数。

因此我的建议是先别急着投稿,而是从身边人(家人、朋友、同好)处寻求反馈,不断打磨提升作品,以免挫伤创作热情。

尤其是我看到有一些年轻的创作者在遭受退稿打击后走上另一个极端。过分揣摩杂志媒介的喜好,努力向其靠拢,却放弃了对自我创作的坚持。这点非常非常的不可取。

一个有效的反馈机制对于作者的成长是必不可少的,大部分创作者的热情都是因为缺乏反馈而被浇熄。

所以有时候,天赋、勤奋和运气,你很难说哪一个更重要或者更不重要。

你从哪里获取灵感?

对于我来说,灵感意味着保持对信息的某种敏感性,它可能来自于外界,也可能来自于潜意识,而作者需要抓住这种稍纵即逝的火花,判断它发展成为作品的可能性。

这一过程具有某种程度的不可复制性和偶然性,相比起来,我更愿意分享一下如何从灵感通过一定的步骤计划转化为完整的作品。

乔治.R.R.马丁说过:

有两种作家,一种像建筑师,蓝图明确、一砖一瓦、按部就班;一种像园丁,把灵感种进地里,浇水施肥,等待人物与故事自由生长。世界上很少有纯粹的建筑师或园丁,大部分是两者的混合,只不过比例不同。

对于我来说,短篇小说更倾向于园丁,而长篇小说则偏向于建筑师,我直觉认为充分调动潜意识的写作模式比理性写作更为高级,比如做梦就是一种最高级的创作。

但无论哪种,我都需要通过回答

一系列的问题

来完成作品。

1、这个故事的

核心

是什么?

可以是一个词、一个意象、一种情感或者某种价值观。

2、 故事发生在一个什么样的世界(或者什么样的环境)?

可以从 PEST(政治-经济-社会-技术)进行构建。切记:世界设定要能最大限度地表达故事核心。

3、 这是一个什么样的故事?篇幅?视角?风格?节奏?

风格往往被忽视,但往往决定了一个故事是否成功。如果你想的是写一个刘慈欣风格的小说,但其实更适合以韩松的方式叙述,就会有问题。小心前后风格不一致。

4、 故事主角是一个什么样的人(或生物)?外观、喜好、习惯性动作或口头禅、信念、梦想、特殊才能、弱点、秘密与谎言?人物在故事进行过程中是否产生变化?他的伙伴、导师、敌人都是谁?

人物小传是非常好的 checklist。

5、 开头与结尾?

有趣的是一般在写作之处我就确定了结尾的句子,而且一般不会有大的变化,所以创作就是寻找从开头到结尾中间经历的过程。

6、 什么样的力量驱使人物从开头走向结尾?外在危机或内在动机?

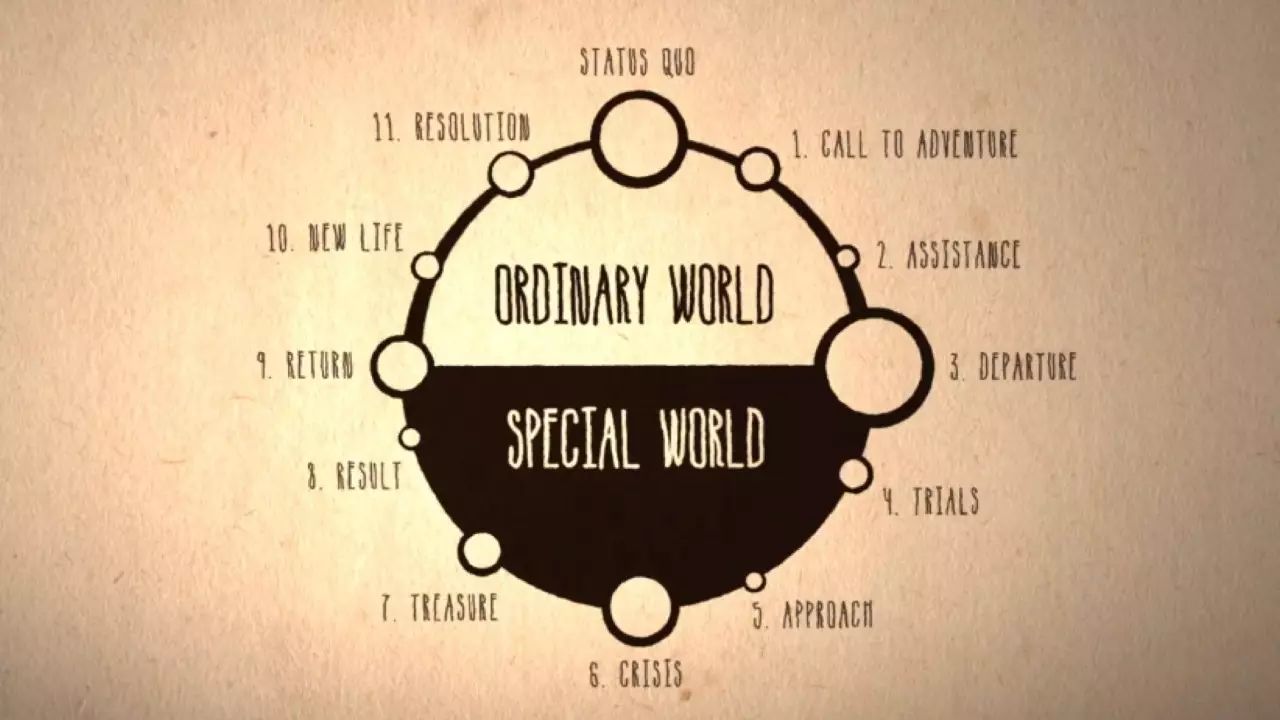

所有的情节都是由不同场景中的事件序列组成,而在每一个事件中都需要人物去作出体现其价值观的选择,因此小心设置每一个场景,让它与你的故事主题紧密相关,同时在整个世界观设定中具有不可替代性。可参考《千面英雄》中「英雄之旅」的12个环节(但小心陷入模式化)。

7、 人物在情节中的对话及动作是否符合设置本身?每一个转变的推动力是否明晰及足够有力?相应角色是否产生合理的互动和反馈?

可以参考一种名为LARP的方法,也就是Live-Action,Role Playing,将自己及同伴套入角色进行扮演,朗读对白,看是否感觉别扭。因为人类大脑对于语音、表情、姿态展现出来的丰富信息,要远远敏感于对文字信息的识别。

8、 这个故事是否存在被更好讲述的方式?

修改!反复修改!从整体立意、结构、逻辑顺序、角色设置、具体段落编排、字词选择,乃至于标点,都需要一再拷问自己:这个故事是否存在被更好讲述的方式?一般来说,我都是主动要求编辑再给我宽限时间进行修改,哪怕已经交稿,只要有更好的想法,只要没有下印厂,都要改!改!改!