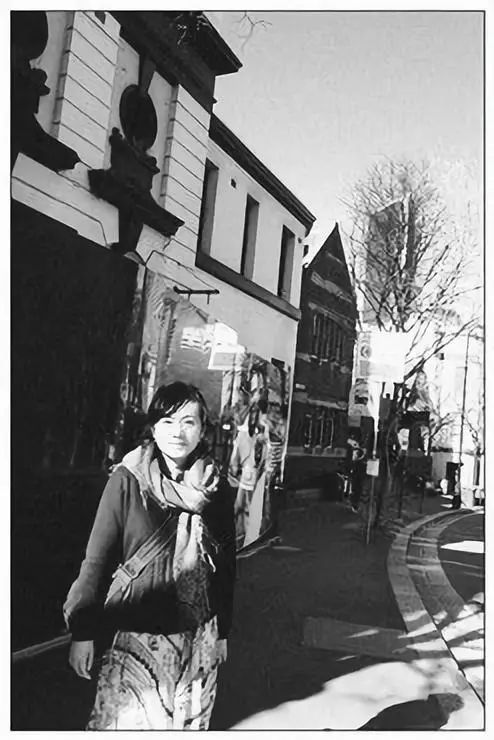

安妮宝贝应该是一个喜欢在午夜写作的作家,或者是阴天。

她文字里有一股浓郁的

「清冷疏离」

的气息,从进入她的文学空间的那一刻起,作家与读者之间已经达成了这样一种默契——

我就是这样的一个人,我就穿着这样的一件款式的衣服,你要么尝试着接受,并迂回地靠近,要么一拍两散,互不关心。

或许她自身便是这样的一个人,时而自我拉扯,时而自给自足,大多数时候冷静自持,也不排斥偶尔的意乱情迷。

也有可能,她只是习惯了在一个「主观的」,不会有人追根究底的,「安全」的文字空间里戴上一种「不食人间烟火」的面具,操持一种「若即若离」的语调,展示一种「只可远观,不可亵玩」的姿态。

不知道是哪一位作家说过的,写作的最初,应该酝酿好一种

「情绪」

,为自己设置某种

「语调」

。

内心已经为自己涂好了浓妆,然后像脱下衣装,潜进水里,一意孤行地,别人看不清地舞动沉游。

可以把自己当作鬼魅,尘埃扑扑的平民,或者是餐风饮露,不与世人同流合污的仙人。

一个没有自己「腔调」的作家,很难脱颖而出,或者说吸引人眼球,但是过于注重「腔调」而失却了更加本质的东西——文字的内核,对真实的人生,人性的关注和投影,那是极其危险的形态。

当我们过分关注

「姿态」

的时候,我们不可能是亲切的,最多令人感到神秘,因特别而好奇,因刺激而入迷,等到了解了人生百态,体谅了生活的真谛之后,才会渐渐

「回归」

,渐渐

「平和」

,渐渐

「务实」

,渐渐懂得,最好的姿态其实就是

「诚恳地正视」

,否则无论如何都是粉饰和雕琢。

一个过分关注

「自我」

的人,是无法成为大作家的,即便是将「我」的存在捧上绝无仅有的地步的意识流小说家们也是在通过「自我」的生存境遇来映射一个时代的社会氛围。

一个习惯将自己蜷缩在封闭空间里吞云吐雾,浮想联翩,自己与自己分身对话,只专注于黑夜的魅惑的人,能够恰切地捕捉到生命的本质,生活的真谛吗?

更有可能的是,她只是无限期地在将自己放大,以此填充整个周围的空气,于是走来走去,思来想去,迎头撞上的永远还是「自身」。

好的文学作品,最终的落脚点,一定是能够获得人们的

普遍共鸣

——

因为它一语中的,不偏不倚地映射出人性的复杂,那也是文学的魅力之所在。

安妮宝贝走过了一段漫漫长路,变成了更加明彻清淡,深邃充沛的庆山,就像读她作品的人,也慢慢地体会人生的冷暖,世情的厚薄,开始懂得抉择,与取舍。

早期的作品如《清醒纪》、《告别薇安》展示的是冷清苍茫的都市生活,「孤独」,「迷惘」,「空虚」的红尘男女,在硬邦邦的城市里互相需索,互相消耗,互相伤害。

每个人都仿佛披着一层无法穿透的外衣,爱情是荒凉的,残缺的,性是直接的,深入的,但是不是救赎,病态的,扭曲的,抑郁的情爱关系折射出都市生活的广漠和颓唐。

人物往往一边在放纵地需索,一边又在惶恐地逃离,构成一种「无病呻吟」的矛盾冲突。

但是从另一种层面上来说,它也构成了某种如罂粟罪恶奢侈的美感,它为人们积压的灰败情绪提供了某种「显形」,但仍在「堆积」,而无法「倾泻」。

每个人都沉沦在各自的深渊里无法自拔,关键在于,他从未想过超越和抽离。

那样堕落狂乱的生活方式令人绝望消沉,更令人绝望消沉的是他们在这样的悲剧当中获得了无法掩饰的自我取悦的吸引力。