中国共产党的知识分子政策和“向科学进军”的号召,为新中国的计算机事业提供了坚实地保障。

1951年,哲学家熊十力上书国家领导人:“愚谓今之所急,莫如立国立人精神。”立国立人精神都需要知识和知识分子。

从1949年8月到1950年底,有近600名中国留学英美的学生回国。到1955年11月,回国留学生达1536人,其中留美学生1041人。

1956年初,中科院自然科学方面的研究机构已有36个,加上哲学社会科学部8个,共44个研究机构,研究人员近2500人,人才依旧缺乏。

在党中央组织制定十二年科学规划时,一些关于正确对待和使用知识分子的具体措施出台,一级教授、研究员、高级工程师的工资得到大幅度提高。

清华大学确定的一级教授有章名涛、孟昭英、梁思成、张光斗、施嘉炀、钱伟长、张维、张子高、马约翰9人,其中的章名涛、钱伟长都与计算机发展有关。

北大确定一级教授的老先生比清华要多一些,最终评定23位:冯友兰、唐钺、熊十力、江泽涵、许宝騄、段学复、周培源、黄昆、叶企荪、王竹溪、饶毓泰、胡宁、傅鹰、黄子卿、张景钱、李汝祺、陈祯、乐森寻、王力、游国恩、曹联亚、季羡林、魏建功等。提出立国立人精神的熊十力也在其中,单凭这条意见就可算不辱其位了。

一级权威之下的科教队列人员成千上万,也获得尊重和职称。上海的何育辽是计算机领域中,十分荣幸最早获得正高级职称的科学家,他是华东计算技术研究所创立时惟一见过电子数字计算机的人。

1958

年,上海市委决定由学校、科研、工厂三方成立“计算机专业组”,组长由交大副校长邓旭初担任,技术由复旦大学讲师何育辽负责。华东所建所仅一个月,“沪1型”计算机由何育辽主持开工,他是带队者,也是探路人。

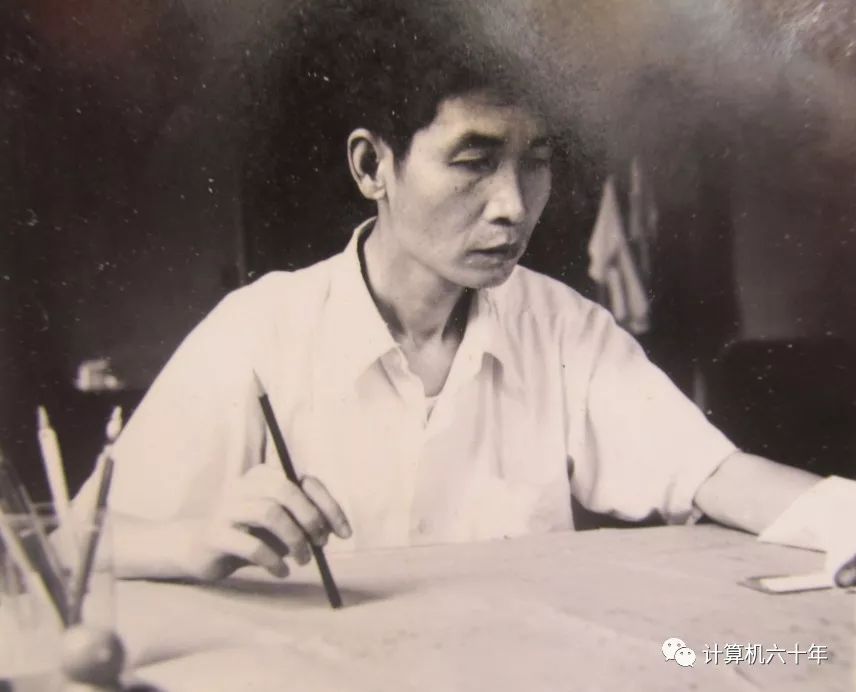

何育辽在北京计算机训练班学习

1959年12月,上海市委召开闵行会议,华东计算所王芳荆、何育辽、虞浦帆出席,落实中科院指示,要为核武器研制提供一台每秒运行5万次的计算机,华东所决定何育辽担纲主持。他上北京,走南京,提方案,定电路,带领几十位大学生和职工测试器件、组装生产,白天抓进度与部件质量,晚饭后给职工讲脉冲电路。

上海市有刘述周书记这样的好领导,对何育辽有着准确的评价。

因为何育辽的贡献、水平和能力,

1960

年

6

月

28

日,中科院上海分院批准何育辽为研究员(中国科学院上海分院科沪【

60

】院字

182

号文件),据说上世纪六十年代,在上海就他一人从

7

级讲师破格提升研究员,他也是计算机领域中最早提升为正研的科学家。

1962

年

10

月

19

日,何育辽主持华东计算所的一次专家学术研讨会,审定

J-501

的方案并演示,整天精神高度兴奋,会议结束之后不幸突然逝世。

所领导决定虞浦帆工程师接力技术负责人,继续奋战,这台计算机终于如期完成,被邓稼先选中。

1965

年

9

月,于敏在这台计算机上取得氢弹原理研究的重大突破,三年后中国的第一颗氢弹爆炸成功。

何育辽研究员在审定计算机图纸

何育辽,研究员,

1918

年

9

月

21

日出生,浙江慈溪人,

1937

年秋先后在杭州之江大学、上海大同大学、重庆中央大学学习土木、电机专业,参加电讯机务员培训并在重庆电信局任职一年,

1941

年进入复旦大学土木系,

1944

年

9

月毕业留校任助教,

1952

年任物理系讲师,

1956

年赴计算机训练班学习,参加华东计算所筹备,承担

103

机、

J-501

机研制,

1960

年

6

月晋升研究员,

1962

年

10

月

19

日因公去世。

专业工作队伍浩浩荡荡,科技人员一心一意钻研

,难题不断突破,红旗、鲜花和科技人员的笑脸交相涌现

;然而,社会的复杂性,尤其是在时空变换之后,总有评价的遗憾出现。

做出突出贡献的还有中科院数学所的刘易成,可他就没有何育辽幸运。

1965年10月,在“东方红”卫星的轨道方案论证中,中科院解决了两个关键问题,轨道测定和轨道倾角,这两个解决方案都是助理研究员刘易成提出来的。

刘易成先生

在《中国科学院院史》“第一颗人造卫星的方案论证” 这一章“跟踪测轨方案”中记载:“中科院代表陈芳允根据中国国情,采纳了数学所刘易成的建议,在报告中提出中国第一颗卫星的无线电跟踪系统以多普勒测速仪为基础,以光学跟踪经纬仪为辅,而在卫星入轨点则以雷达为主,比相干涉仪只做实验的方案。”在张劲夫的回忆文章中也有记述。

“文革”结束,人世沧桑,刘易成换了单位,可是因为他的贡献不是在这儿创造的,单位领导不认可,高级职称都评不上。《科技日报》和《中国青年报》的记者对他进行专访,把他的事迹发表出来,多位科学家写了推荐信为他抱不平,可事过境迁,勉强给他了一个副高职称,正高职称不了了之,院士更无希望。据说当时

科学院未能提上研究员就退休的有2000多人,这不仅牵连到职称评价标准,还有重大项目的科研档案管理与利用问题。

访问过刘易成的记者沈英甲说:“像刘易成这样做出这么大贡献的人,我们不能忘记他们,我们不能不提出,一个大事业,需要很多前仆后继的人。”他想要有个机会让更多的人知道这件事,知道刘易成。

刘易成,1930年6月8日生于北京,祖籍山西省兴县,1942年,在延安“保育小学”读书,1952年入北京大学数学力学系,毕业后到中科院数学所理论物理研究室工作,1959年11月,派往苏联联合原子核研究所(杜布纳研究中心)工作4年半,1966年11月,参与我国卫星系列规划的制定,提出东方红卫星轨道测控数学模型,“文革”中卫星上天时下放农村,1974年,返回中科院转向探测引力波、引力异常和第五种力的实验研究,参与人体科学研究,1990年离休,2018年9月26日去世。

五十年代,计算机就是国家的紧急任务,一大批学生中断学业,转到计算机训练班学习,投入计算机研发。虽然教育部和国家科委有规定,训练班结业后取得大学毕业证书,参加全国应届毕业生统一分配,可是并非所有学员都得到合理安排。

第三期训练班学员江学国,就没有拿到毕业证书,辛勤工作一生,而职称也就以大学肄业资格在副高止步。

江学国先生

江学国,

1936

年

5

月出生,湖北云梦县城关人,

1955

年,考入天津大学工业企业电气化专业,

1958

年抽调到计算训练班,结业后到十五研究所工作,历任该所总工程师、副所长,国务院电子振兴领导小组办公室副主任,先后主持

108

乙计算机、

260

计算机研制,

1985

年获国家科技进步奖特等奖。

提前毕业的许多同学,牺牲了自己,贡献了国家。在几十年的工作中,早就弥补了所欠缺的课程。时过境迁,反而有个别领导以此把他们纳入“另类”。

1954年,

任公越

提前毕业到738厂工作,

1

957年10月受命筹备电子管104数字计算机的生产,试制型号是苏联的定型产品БЭСМ-Ⅱ(快速电子计算机2型),当年属大型计算机,结构复杂,设备生产的工作量很大,技术困难很多,1959年,成功优质投产。

1959年,任公越在展览会上讲解104机的功能

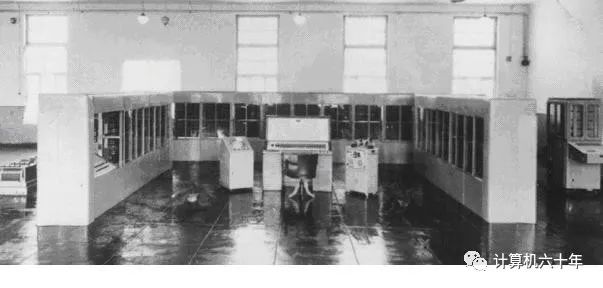

104

机的机柜22个,占地200平方米,使用4200只电子管,4000个晶体二极管,字长39位,每秒运算1万次。(任公越摄于本厂食堂)

738厂承担了机柜、焊线和插件组装、外部设备机械加工。除去电动发电机、电子管、晶体管、灯座、光敏半导体、高频电缆(1KM)、部分电容和磁芯,均由工厂准备。估算加工、调试工作量为7万个工时。苏联生产标准化水平较高,同型计算机只用到4万工时。

到了上世纪

80

年代,担任中国计算机服务公司副总工程师的

任公越,虽然一生贡献连连,此刻还是公司科技人员的英语教员,还担任了高级职称英语评审考官,但是公司总经理却以他的大学学历不足为由,取消了他的高级职称评审资格。注意,并非是评审不达标,而是没有评审资格。

任公越

先生

任公越,1934年3月12日出生,河北束鹿河庄村人,1952年以同等学历考入天津大学电信工程系,1954年提前毕业到738厂工作,1957年10月 调总设计科第二设计室,曾任第三技术科二室主任工程师,104计算机主持设计师,1973年,参加四机部200系列计算机联合设计,任总体组副组长、可靠性组组长,曾在国家计算机总局工作,中国计算机技术服务公司副总工程师,1994年退休。

中等专业学校培养了大批优秀学生,在计算机事业中发挥了突击作用。方荣清是1959年南京无线电工业学校计算机专业毕业,在15所搞晶体管计算机工艺。1960年曾去哈军工实习,对工艺卓有研究。

上世纪60年代,他在15所参与了㓎焊和波峰焊,攻克了加工难关,实现了工件的整体焊接。浸焊的速度快,比手工用电烙铁快几十倍,质量更好。为此荣立三等功,

1964年有一百多个单位到15所参观浸焊,十院院长罗舜初将军要求全力推广。

但到

80

年代,评审高工职称却不按照程序进行,他所在的小单位,主任是19

65

年的大学生,就不通知方荣清参加职称评审。有的人晚参加工作