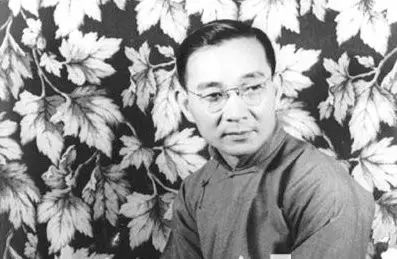

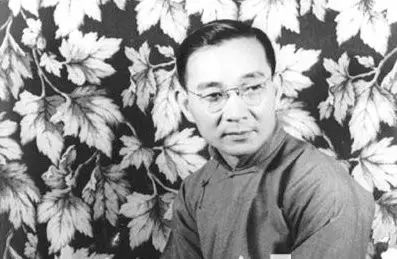

1976年,林语堂去世时,《纽约时报》这样评价:

Lin Yutang had no peer as an interpreter to western minds of the customs, aspirations, fears and thought of his people.

林语堂向西方介绍中国人的习俗、梦想、所思、所惧,当世无出其右者。

林语堂一生创作、翻译作品多达50多部。他用英文撰写《孔子的智慧》、《老子的智慧》、《苏东坡传》、《吾国与吾民》、《信仰之旅》、《武则天传》、《美国智慧》、《印度智慧》......

向西方介绍中国,向中国介绍西方

,林语堂堪称第一人。

他自评“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”。

他生前曾多次被提名诺贝尔文学奖候选人,但始终与诺奖无缘。面对遗憾,他说:

We must have an attitude of expecting neither too much nor too little from life.

对待生活,我们必须有这样一种态度:不能期待太多,也不能太少。

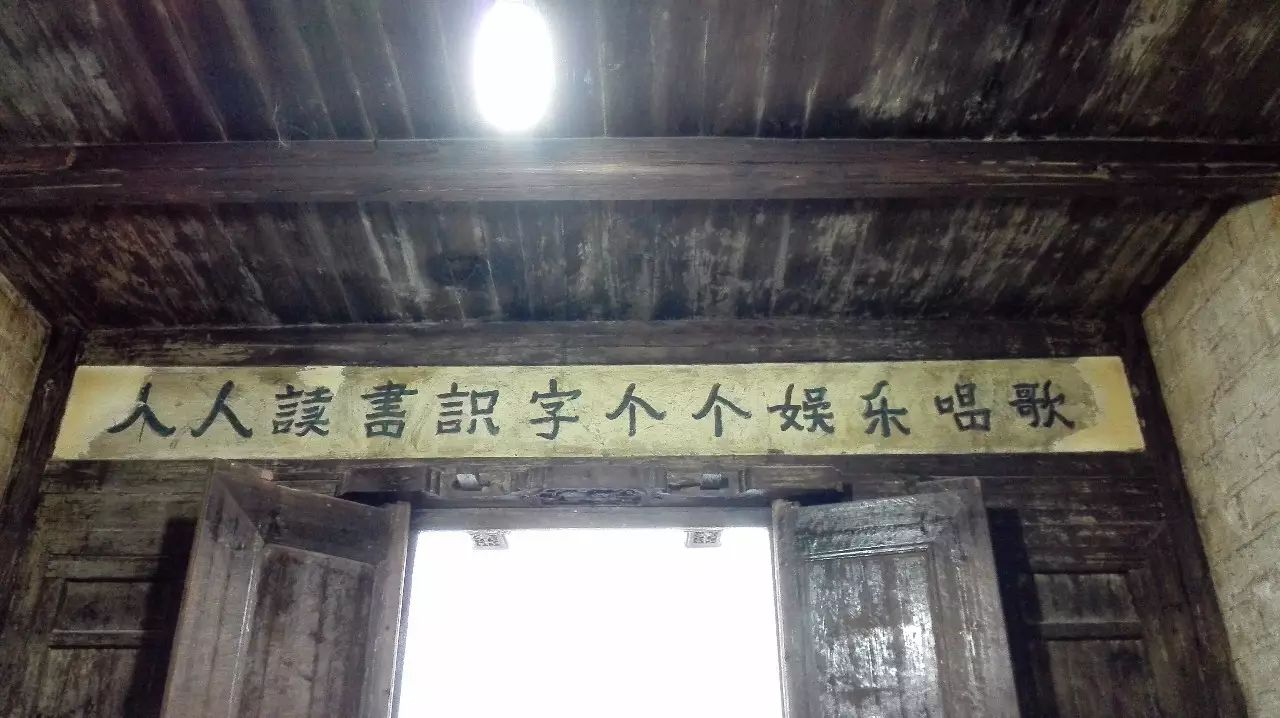

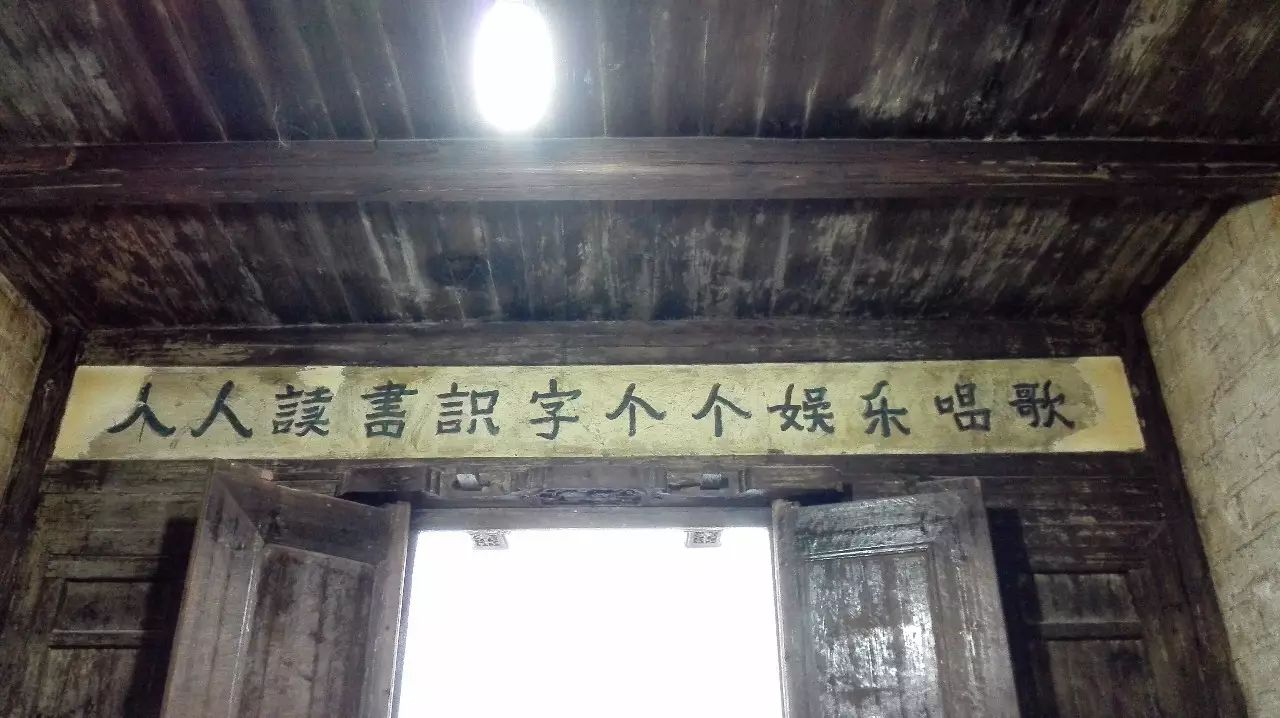

虽然出生在闽南山村,但林语堂的父亲是一位有理想、有情怀的牧师。

父亲常常坐在床头,抽着烟,借着昏暗的油灯,对年幼的林语堂说:

“世上最好的大学是德国的柏林大学,是英国的牛津大学。”

“孩子,一定要好好学习,将来去这些学校读书!”

从小被父亲要求学习英文,接受西式教育。

林语堂18岁入上海圣约翰大学学习神学,后改学哲学,21岁毕业时已对西方文化了如指掌。那时的林语堂英文娴熟,对《圣经》典故信手拈来。

可是,他发现自己竟然不知孟姜女哭长城的典故,羞愧万分的他遂开始恶补中国文化,猛读孔孟老庄,博览《人间词话》、《四库全集》等国学文集。

在藏区,曾听藏民对孩子说:

“爸妈没什么文化,娃娃,一定要好好学习,将来去北京读大学!”

相比那些“娃娃,别念了,早点打工挣钱吧......” 我更相信,读书的孩子有更美好的未来。

林语堂说:

评价一个文明的最终标准是,这个文明造就什么样的丈夫、妻子、父亲和母亲。

“It has seemed to me that the final test of any civilization is, what type of husbands and wives and fathers and mothers does it turn out.”

林语堂把传统中国人的世界观、家庭观介绍给外国读者,给渴望了解中国的外国人打开了一扇窗户。

他的《吾国与吾民》获得美国《外交》杂志极高的赞誉:

One of the most important and satisfactory books yet written in English on the character, life and philosophy of the Chinese people.

这是介绍中国人的性格、生活、哲学最重要、最令人满意的英文著作之一。

他向西方介绍中国人“祭祖”与基督徒“敬神”的不同。

《圣经》命令信徒:“除了我以外、你不可有别的神。”“不可跪拜那些像、也不可事奉他、因为我耶和华你的神是忌邪的......”

林语堂说,传教士哪懂得中国人祭拜祖宗的文化?有人说,中国人哪里缺信仰,哪里缺宗教?祖先崇拜(ancestor worship)就是中国人的宗教。林语堂是认同这一点的,但是他认为祖先崇拜与“敬神”毕竟不同。

自古以来,中国人跪帝王、跪父母官、跪长辈,在祖宗灵牌前下跪祭拜,不是向“神灵祷告”,更多的是“表达对祖先的深切思念和敬意”。

今天,在中国农村,新皈依的基督信徒要放弃祭祖的习俗,并劝乡邻不要烧纸,不要祭拜祖宗,必然遭遇文化的抵抗。

读《圣经》可以,不妨也读读林语堂。

读林语堂,是一种享受。

他提炼中国文化精髓,用英文介绍给外国读者,

英文翻译之妙,思想之深邃,语言之诙谐幽默

,令人陶醉。

林语堂生前没来得及翻译自己的作品,这是他抱憾之处。如果可以,诸君一定读英文原版。

宋人黄山谷说:三日不读书,便觉语言无味,面目可憎。

“A scholar who hasn't read anything for three days feels that his talk has no flavor, and his own face becomes hateful to look at.”

这是林语堂读书的座右铭。换成白话文就是:三天不读书,智商输给猪!

读书当为丰富内涵而读书,万万不可为读书而读书。

他主张,一个人读什么书,好比婚姻,靠“姻缘”决定。读什么书要因时因地因人因心境,世间哪有必读之书。哪有什么哈佛大学必读100本书?

读书好比流水,遇岩壁则绕之,遇低谷则徘徊逗留,遇山涧深潭则驻足,遇湍流之处则急行。

When water strikes a granite cliff, it just goes around it; when it finds itself in a pleasant low valley, it stops and meanders there a while; when it finds itself in a deep mountain pond, it is content to stay there; when it finds itself travelling over rapids, it hurries forward.

总之,读书不能霸王硬上弓,容易伤肾。

读书如读其人。

读林语堂能清晰地感受到他倾向于道家的人生态度。

他翻译全本《道德经》,用英文写老庄思想、写陶渊明、写苏东坡。

在他眼中,道家的智慧代表着讽刺与隐忍达到圆熟相融的境界,积极乐观中少了一点愚蠢的自满,愤世嫉俗中少了一点横眉冷对。

他说,陶渊明是热爱生活的完美典范(a perfect example of the true lover of life)。

道家,如陶渊明,只是逃离了令“心为形役”的政治生活,投入返璞归真的生活怀抱当中去。

他喜欢陶渊明的《归去来兮辞》,忍不住把它翻译成了英文。

悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。

Fret not over bygones and the forward journey take. Only a short distance have I gone astray, and I know today I am right, if yesterday was a complete mistake.

郭德纲常夸赞搭档于谦会玩儿、会生活,并调侃于老师有三大爱好:

喝酒、抽烟、烫头。

林语堂应该是于老师的知音。

I don't think that, from the point of view of human culture and happiness, there have been more significant inventions in the history of mankind... than the inventions of smoking, drinking and tea.

人类三大幸事,莫过于发明了

喝

酒、抽烟、饮茶

。

有点“小资”的林语堂倡导一种“闲适”哲学。品烟、品酒、品茶如赏雪、赏月、赏花,要“心”“境”俱佳,方可品其真味。

闲适是他的天性,深入骨髓,流淌在文字之间。

他说,闲适生活,是最“民主”的,与贫富无关,清风明月人人皆可享受。在深山古寺的竹床上静听夏日雨声,才能真正享受雨声。

闲适,是看透生活本质后的乐观、惬意,是坚强到极致后的柔软。

林语堂20多岁时有个梦想:发明一款中文打字机。为了这个梦想,他曾起早贪黑,四处奔走。当梦想实现时,林语堂几乎倾家荡产。

面对生活的拮据,他对妻子廖翠凤说:“没关系,我们从头再来。我这支笔还能挣几美元。”

郁达夫评价林语堂“生性憨直,浑朴天真”。

一个人的“生性”决定了他生命中的诸多选择。

《倚天屠龙记》里的张无忌最后抛弃明教教主之位,选择与赵敏隐遁江湖,这是人物性格决定的。金庸说,小说中人物命运安排,“并非刻意安排,而是个性发展的结果。”

林语堂的个性决定了他提倡“闲适”、“幽默”,在那个时代,似乎不太适宜。他与鲁迅等左派作家分道扬镳,似乎也在情理之中。

林语堂创办《论语》、《人间世》杂志,抒写性灵的小品文,遭到以鲁迅为首的左派作家攻击。

林语堂在专栏中回应:

今天有人虽写白话,实则在潜意识上中道学之毒甚深,动辄任何小事,必以"救国"、"亡国"挂在头上,于是用国货牙刷也是救国,卖香水也是救国,弄得人家一举一动打一个嚏也不得安闲。

倘是我能减少一点国中的方巾气,而叫国人取一种比较

自然活泼的人生观

,也就在介绍西洋文化工作中,尽一点点国民义务。

因为心灵根本不健全,生活上少了向上的勇气,所以方巾气的批评,也只善摧残。对提倡西方自然活泼的人生观,也只能诋毁,不能建树。

鲁迅是战士,林语堂不是。

林语堂追求的是,在复杂、严肃的生活、学术、思想中解脱出来,寻求一种简单、快乐、活泼的方式。

在那个时代,必然显得格格不入。有人说,他的回归自然,是明哲保身。

我想,一半是明哲保身,一半是天性。

1936年,41岁的林语堂撰写了一部不太受关注的《中国新闻舆论史》(英文版)。

林语堂对魏晋时期的“竹林七贤”报以极大地同情和理解:

每个人只有一个头颅和两只肩膀,假如在一种不安全的大环境下,人们要么选择安逸而世故地不问政治的生活方式,要么选择饱食终日而不负责任的生活哲学,即每个人都为了保全性命而明哲保身的话,就没有人受到谴责和惩罚。而后一种选择与其说是一种情感反应,还不如说是一种明智的选择。

林语堂认为,公众对于国家事务的漠视是宪法保护缺失的自然和逻辑结果。“人的生命具有更大价值和更多尊严的时候,人们才能以一种积极的心态来关注政治。”

除了战士,还应该有田园诗人。

1938年,他在《生活的艺术》一书中自嘲:“毋庸置疑,在国难当头之日,我拥有中国最闲适作家的头衔,因而也是最不可原谅的。”

Now I have the indisputable reputation of being the

most leisurely of leisurely writers in China

and therefore the most

unforgivable

, “while we are living in this period of national humiliation.”