(孙天任,《Newton-科学世界》编辑,文章来自《科学世界》杂志)

你也许不知道,尽管三峡于2003年开始蓄水,2006年大坝落成,2010年开始蓄水至175米,但这座由全国人大批准建设的伟大工程至今仍处于实验性运行阶段。

一般来说,我国的水利工程在建设完成后经过半年至一年(即经过一个汛期)运行后,即可进行验收。但对三峡这样的万年工程,国家抱着明显的审慎态度。在大坝落成后十多年的今天,国务院终于对三峡开展了整体竣工验收,待验收通过便会进入正式运行。过去数十年来,三峡论证与建设过程中的种种激烈交锋,三峡到底是“利国利民”、还是“祸国殃民”,或许可以从这十多年的运行中得出一个阶段性的结论。

正如上世纪80年代出版的反坝派文集《长江、长江:三峡工程论争》中指出的那样,“三峡工程,是上,还是不上?显然主要是一个科学论证问题。”在可以追溯到50年代的三峡工程存废之争中,正反双方均提出了种种观点,并给出了各自的论证。正方认为,三峡工程将有三大主要贡献,为:向华中、华东和川东地区供电;显著改善川江的通航条件;解决长江中下游、特别是荆江河段的防洪。反方则认为:三峡工程所提供的电力少且贵;大坝导致的淤积将堵塞重庆港,乃至洪水将淹没江津合川的田地;防洪效益有限。

科学的精髓在于实证。唇枪舌剑你来我往,各有各的逻辑与证据。但真正评判谁对谁错,依赖的不是言辞,而是事实。在三峡运行十多年之今日,让我们以《可行性研究报告》与黄万里先生的建言作为正反方的代表,回头再看双方当年的争辩,用事实来判断当年断言的孰真孰伪。

三峡工程全景

“三峡水电站装机容量1768万千瓦,年发电量840亿千瓦时……它将为华东、华中地区供应可靠、廉价、清洁和可再生的能源,并对缓和两地区的能源供应紧张、煤炭运输巨大压力和减少环境污染起到重大的作用。”《中华人民共和国三峡水利枢纽可行性研究报告》

“三峡坝工经济可行性是根本不成立的,它比山区大中型电站每千瓦投资要贵两三倍”“论经济效益,此坝每千瓦造价三四倍于一般大中型坝,其经济可行性并不成立”“三峡电站20年内只有工费支出,没有电费收入,国家财力不堪负担。”《致总书记等的三封信》

正在吊装的三峡水轮机转轮 图/张爱忠

如黄万里先生所说:“拦河筑坝技术久已成熟,不成为是否可行的条件。同样,政治条件中组织法权、移民赔偿等问题在我国都能解决……这些都可以资金衡量,可并入经济条件,一起核算其可行。”巨资兴建的三峡工程能否收回成本,依赖于水力发电情况是否达到预期的经济效益。

以1993年5月末价格,国家批准三峡工程建设的静态投资概算为1352.66亿元,包括枢纽工程的500.9亿元、输变电工程322.74亿元和水库移民搬迁与安置的529.02亿元,按照物价和利率等影响因素测算,动态总投资合计2485.37亿元。2005年9月,三峡左岸电站的14台机组提前一年全面发电,2008年10月,右岸电站12台机组提前一年投产。在2014年,三峡工程全年发电量达988亿千瓦时,不但超过了规划时的840亿千瓦时,更超过此前长期位居世界首位的伊泰普水电站,创造了新的世界最高纪录。截止2017年3月1日12时28分,三峡电站的总发电量达1万亿千瓦时,按照上网电价0.26元计算,为2600亿元,已经超过了总投资。

水电作为我国上网电价最低的电,拉低了电价,惠及全国用电户。

三峡投产正好赶上了我国经济的大发展时期,1992年人大通过兴建三峡工程的议案,当年全国发电量 7470 亿千瓦小时,到了2016年,我国用电量已达5.9万亿千瓦时。可靠、廉价、清洁和可再生的三峡电,也缓解了新世纪初我国电力一度紧张的局面。此外,三峡还促进了我国特大型水轮发电机相关技术的消化和吸收,在建设三峡左岸电站时,14台机组由两个国外联合体中标,而到了三峡右岸电站,12台机组中已有8台是拥有完全自主知识产权的国产化机组。而正在建设中的金沙江白鹤滩水电站,所使用的16台世界最大的百万千瓦级机组,全都是国产的。

“目前川江通过能力仅约1000万吨。主要原因是川江航道坡陡流急,在重庆至宜昌660千米航道上,落差120米,共有主要碍航滩险139处,单行控制段46处。三峡工程修建后,航运条件明显改善,万吨级船队可直达重庆,运输成本可降低35%~37%。”《中华人民共和国三峡水利枢纽可行性研究报告》

“此坝建成蓄水后将使金沙江与四川盆地下来的河槽中的砾卵石和部分悬沙在重庆沉积下来,形成一水下堆石坝,堵塞重庆港,其壅水将淹没合川、江津等城镇、殃成数十万人民淹毙的惨剧。此坝永不可修。”《水经论从• 治水原理·关于长江三峡修建高坝的可行性问题》

三峡升船机——全球最大的“超级电梯” 图/孙荣刚

长江是贯通中国中部地区东西向的“黄金水道”,三峡工程的目的之一就是改善湍急川江的运输条件,而这也是三峡工程论争中最受人关注的焦点。黄万里先生认为:“长江上游最重要的造床料为砾卵石。卵石不同于泥沙,泄沙孔也排不出去。若建了大坝,每年上亿吨的卵石将无法出川,而在上游淤积起来。此坝蓄水后不出十年,卵石夹沙随水而下将堵塞重庆港;江津北碚随着惨遭洪灾,其害将几十倍于1983年安康汉水骤涨21米、淹毙全城人民的洪灾。最终被迫炸坝,而两岸直壁百米,石碴连同历年沉积的卵石还须船运出峡,向下游开阔之地倾倒。航运将中断一两年。不知将如何向人民交代。”

新中国曾在三门峡水库的淤积上有过沉重教训,三门峡修建仅4年,淤积便达36.5亿立方米,导致上游渭河的河床不断淤积抬高,使得关中沃土受到严重的洪涝威胁。三峡虽然能够加深川江的水位,但同时也必然会发生一定程度的淤积,问题在于淤积量有多大,是否会导致十年即堵塞重庆港。

据长江水利委员会水文局监测统计,三峡修建前,重庆寸滩断面平均卵砾石来量22万吨,仅为“每年上亿吨”的2‰。而三峡蓄水以来,更减少至年均4万多吨。泥沙的情况也与之类似,自蓄水至2010年底,三峡干流库区共淤积泥沙11.68亿吨,年均约1.46亿吨,仅为论证预测时的1/2。随着上游金沙江以及雅砻江、大渡河等主要支流上大型水利设施的修建,可以预期,在未来淤积的趋势将进一步减缓。

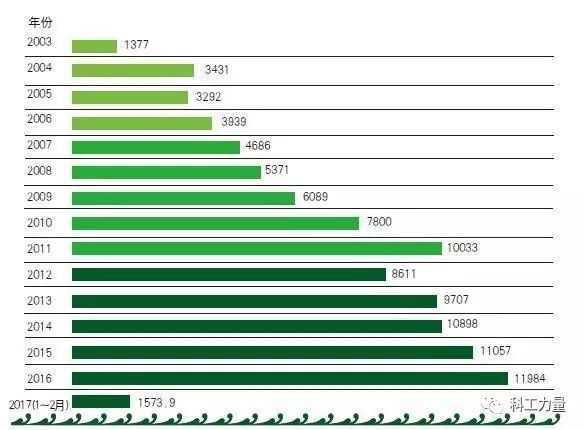

三峡船闸的运行货运量(万吨)

与建库前相比,尽管确实有局部河段产生碍航现象,但川江总体通航条件大为改善,库区100多处主要险滩被淹,5000吨级单船和万吨级船队可以直达重庆港。上世纪90年代,三峡下游38公里处的葛洲坝年过闸货物量为1000万吨左右,据此,三峡船闸设计了年通过量万吨级的永久船闸,预计2030年达到饱和。但实际上随着航运条件的改善和经济的发展,大量货物选择水路运输,三峡船闸通航后第9年的2011年即突破万亿吨,2014年已达到1.2亿吨。

这也导致大量船舶等待时间延长,甚至不得不使用滚装船和运输车辆实施“水—陆—水”的翻坝运输。为了缓解船闸压力,三峡不但新建了世界最大规模的升船机,而且第二船闸的也已开始调研工作。三峡建成十多年来,重庆港不但没有被堵塞,反而成为了西南地区的入海口。

“目前,中游地区受洪水威胁的居民人数约为1000万人,预期在工程可能生效时将增至 1450万人。三峡水库提供的 310亿立方米的防洪库容将有效地控制大至 1000年一遇的入库洪水,从而使中游平原地区免遭淹没。”《中华人民共和国三峡水利枢纽可行性研究报告》

“长江上中下游的防洪治理依靠水库蓄洪节流其效果是较小的,远不如堤工、河道疏浚等其他方法。主要原因是长江的洪流时程表现为量大而峰平,蓄洪能抑低峰顶很少。”《长江三峡高坝永不可修的原由简释·论三峡水库的防洪效果及长江中下游的治理》

1998年特大洪水的洪峰通过三峡导流明渠 图/黄正平

防洪能力虽非三峡争论的焦点,但却是新中国开始规划三峡的主因。万里长江,险在荆江。长江自三峡流出后,进入地势平缓的江汉平原,沉积速度大于侵蚀速度。随着河床的抬高和大堤的修筑,每到汛期,荆江就成为地上悬河,洪水水位高出两岸地面6~10米,一旦决口就是覆顶之灾。1954年长江流域特大洪水,虽然使用了分洪区等手段,仍导致湖北全省超过3万人丧生,受灾田地超过2000万余亩,受灾人口超过1000万。此后水利部门开始规划三峡工程,希望一劳永逸地解决荆江防洪问题。在50年代,由于技术限制,三峡工程搁置下来;而到了80年代,再次提出三峡工程的缘由,仍然是洪水的威胁。

在三峡工程修建前,荆江段仅仅依靠堤防,只能防御十年一遇的洪水,加上荆江分洪区,约可防御四十年一遇洪水。1998年洪水的峰值并不高,为6.33万立方米/秒,不到二十年一遇,但持续时间长,总洪水流量较高。导致大堤干堤上出现了9000多处险情,动用了670多万人进行抢险和抢护。荆江分洪区自1954年以来再次准备使用,临时转移人口30万。但分洪虽然可以缓解下游压力,但在分洪区造成的损失也极为巨大,预计经济损失超过百亿元,因此最终没有动用。