王世襄先生说他收藏的秘诀是:掇拾于摊肆,访寻于旧家,人舍我取,微不足道......

古玩收藏中,小中见大是品鉴的标准之一。

意思是说:

一件小器物,别看外形小,但含有大气象,所谓气场足。

拍卖图录上可以直观感知到:

照片中是一件大器,很可能实物很小。

而一般的小型器,一放大图片就漏洞百出了。

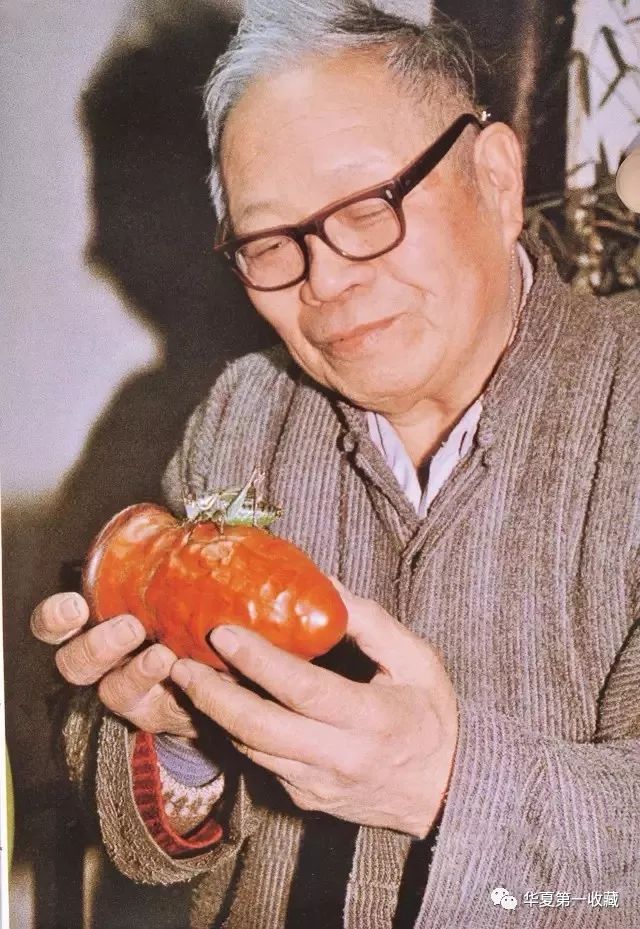

王世襄玩蟋蟀

东西方艺术此种理论都通用。

《蒙娜丽莎》原作的尺寸不大,

但禁得住任何一处细节的放大、研究。

小中见大,还有一种更高的境界。

就是能把一件起初并不为人重视的小东西、便宜的东西,

经过自己的把玩和研究,重新赋予了更深文化的内涵,

最终使小东西变成了重器。

听着的确有点玄,因为能达到此境界的人,极少。

王世襄是这方面的高人。

王世襄夫妇 摄于2002年

王世襄夫妇 摄于2002年

进入古玩圈的人很多,

但我相信:

真正了解王世襄到底牛在哪里的人,不多。

我是大概十年前听到王世襄名字的,源于一次采访。

当年我做杂志记者,采访王刚,主题是艺术收藏。

王刚说他的入门老师是马未都,但他最佩服的人是王世襄,真正的大家。

事后我立刻买了王世襄的书,十几年前三联出版的,

《锦灰堆》全三套,横版的,现在好像已经买不到了。

翻开后,发现并非我想象中的那样,没有一件瓷器,

除了明式家具外,全是一些不很起眼、甚至很陌生的小玩意。

书里边也是一篇一篇的短文,生活琐事很多。

总之,有点失望,搞不清楚他为何如此高山仰止。

十几年过去了,再一次翻开王世襄的书,渐渐有所领悟:

收藏的起点可以是升值,但终点还是赚钱、捡漏和一夜暴富,

那你就永远不会理解王世襄。

王世襄自己说:人或称我收藏家,必起立正襟而对曰:

“实不敢当!

实不敢当!

”

......以我之家庭背景、个人经历,实不具备收藏家条件

......大都掇拾于摊肆,访寻于旧家,自难有重器剧迹。

在收藏家心目中,不过敝帚耳,而我珍之。

王世襄其实出身书香门第,由于这样的身世,文革中不免受到不公正的待遇。

但你听听他是怎么说的:大凡遭受极不公正待遇者,可能自寻短见,可能铤而走险,罪名同为“自绝于人民”,故万万不可。

我则与荃猷相濡以沫,共同决定坚守自珍。

自珍者,更加严于律己,规规矩矩,堂堂正正做人。

读到这里,我被震撼......不管做什么事,都要先做好自己。

以上的文字,出自王世襄的另一本书《自珍集》。

扉页第一张图是他们夫妇俩的合照,下面是这件东西:

这是王世襄自己做的一把小扫帚。

竹根儿做的把,霜后枯草做的扫帚头。

当年夫妇俩各自在干校劳动,相隔千里,王世襄邮寄给夫人的。

王世襄夫人一直珍藏着它,并把它印在书里,实践着“敝帚自珍”这句话。

宋青铜卧狮

宋青铜卧狮

这是王世襄的一件小藏品,上世纪60年代,原北京城北一位老者所藏。

经人介绍,愿意将屋内所有藏品出让。

王世襄说:

趋访入卧室......器物杂沓交叠,全无次序。

清代青铜小件居多,少数可能为明,但无佳者。

惟此狮压在他件之下,探之取出,顿觉光辉耀目,亟购之而归。

老者姓氏及所居街巷,久已忘其名矣。

明圆雕沉香鸳鸯暖手

明圆雕沉香鸳鸯暖手

王世襄说:

(上世纪)50年代于青山居珠玉肆见之,足侧凹陷,因妄人取样,验是否为真香而受损,可恶之至!

予爱其形态绝妙,虽有伤,不惜多金易归。

清潘老桐刻人物紫檀笔筒

清潘老桐刻人物紫檀笔筒

王世襄说:

(上世纪)50年代末天和斋古玩店歇业后,郭静安入主东交民巷懋隆商店,予以微值得之。

郭主要经营宋元及官窑瓷器,对文玩杂项殊不经意也。

看到这里,你是不是会有所领悟和思考:

原来收藏是这样的......

你也许离高人还相差很远,也许一辈子也达不到王世襄老先生的境界。

但是,我们不应该放弃努力。

好好学习,天天进步,是可以做到的。

从今天开始,像王世襄老先生那样收藏,

避开热点,远离一夜暴富的心态,耐心淘宝吧......

玩收藏:千万别掉进这样...的坑

【鉴别】金元钧瓷与宋代钧瓷的不同

【鉴赏】上博青铜馆之重器珍品!!

来源:

网络

,版权归原作,如涉及版权问题请联系删除