在我的孩童时期,和大院儿里的很多小伙伴一样,我们并不会经常在院子里玩耍。因为院子里各家各户,住的都是一些凶神恶煞的「叔叔

」

。我们猜测是和他们的职业有关,那个年代的警察,好像见到谁都不会笑。住在胡同儿里的孩子们,常常会羡慕我们的大院儿,总想来找我们玩耍一番,可我们绝不会冒着挨骂的风险,招来外院儿的孩子。

以至于我们的童年,一直就混迹在胡同儿里。对于北京的胡同儿,想让我评价他的话,那就只有一个字儿:

「

家

」

。胡同儿就是我的家,那里有我生长过的气息和痕迹。这种特殊的情怀,我觉得很多北京孩子应该都能理解。直到现在,我依旧住不习惯小区,那种楼宇之间的寂静和喧闹,每一刻都让人感到陌生和不安。

对于很多外地朋友来说,他们对北京胡同的理解基本只有俩概念,1:南锣鼓巷。2:

2017年的特色,灰墙绿窗和红色的防盗门

现如今北京城的胡同儿,那真是整齐划一,一水儿的灰色墙壁,有的甚至还给你贴点儿假的复古装饰。胡同儿的门,那可真是高大上,政府街道统一给安装的红色防盗门,既安全又好看。且每家每户都是这个样子,你要不跟这儿住个几十年,回家没准儿您都能走错了。要是阿里巴巴与四十大盗的故事在北京上演,四十大盗得跟胡同儿里疯了,不知道的还以为遇上了鬼打墙呢。

「怎么长的都一样?

」

胡同儿的样子,在我的记忆中,渐行渐远。随着时光的流逝,我已经快记不起当年我们奔跑过的胡同儿是什么样子了。现如今的胡同儿,越来越像小区了,连胡同都安上了防盗门,人与人之间最后的一点儿亲密,似乎都要没了。

直到前不久的某一天,我骑着电动车无意中拐进了一条死胡同,虽然走错了路,但这条胡同的样子让我停下了脚步,让时间停下了脚步,我定睛一看,眼泪差点儿下来了。这是我的家啊!是我从小到大生长过的胡同儿啊!只有这条胡同儿,还有这北京城当年的样子。

胡同儿的名字叫北口袋,牌子的下面儿有着最特色且早已没什么大用的本地区邮编,左边还挂着2017年最特色的公示牌。

整条胡同的长度也就不到200米,宽度有个五六米的样子。同我儿时的很多胡同一样,这里也有着被胡同群包围起来的楼房,只不过楼房的上面儿还画了个拆字儿。一开始我还真心头一惊,这么好的胡同儿,这么好的房子又要拆了?等我绕到这幢楼房的后面儿一瞧,我就放心了。

很庆幸,在十年前的奥运会到来之际,这里并没有被毁掉。当然也没准儿这个标语是新写的,要迎接未来的张家口冬奥会…

整条胡同儿的墙壁,刻满了岁月的痕迹。但只有这种墙壁,才是最标准的胡同儿。各家各户盖房用的砖瓦不同,颜色一定也是五颜六色的。这种颜色,才是属于正经胡同儿的颜色,而不是现如今这种整齐划一的灰色。与现如今其他胡同再一个不一样的地方是,这条北口袋胡同里头,几乎见不到共享单车。

看得出来,这里一定是生活着最淳朴最普通的那群北京土著,各家各户还有着属于自己的自行车,也没有什么外来的游客,没有过路的路人,所以也就不会有共享单车停在这里。整条胡同安静祥和,站在这里,你只能听得到冬天的风声。出行的人们虽行色匆匆,但见面打招呼都是细声细语,人们都是唯恐打破了这里的宁静。

就连空调的室外机,在这个冰冷的寒冬里,也只能在室外静静的发呆。它的主人,并没有因为寒冷,而奢侈一把。

胡同的门几乎都是红色的,但并没有被安上2017款最时兴的防盗门。院门大多斑驳老旧,门上的瓦片里,长满了现如今并不多见的狗尾巴草。老旧的院门几乎日日夜夜都不会被关上,但这里的治安一定是北京城乃至全中国最好的。你看不见的老人,他一定坐在院里的窗前,紧紧的盯着这扇大门。陌生人进去了,过不了他们

的「政审」是没法在院子里活

动的。当然,老人们的期盼或许更多的是他们的子女,能够经常的踏过这扇如他们年岁一般的院门。

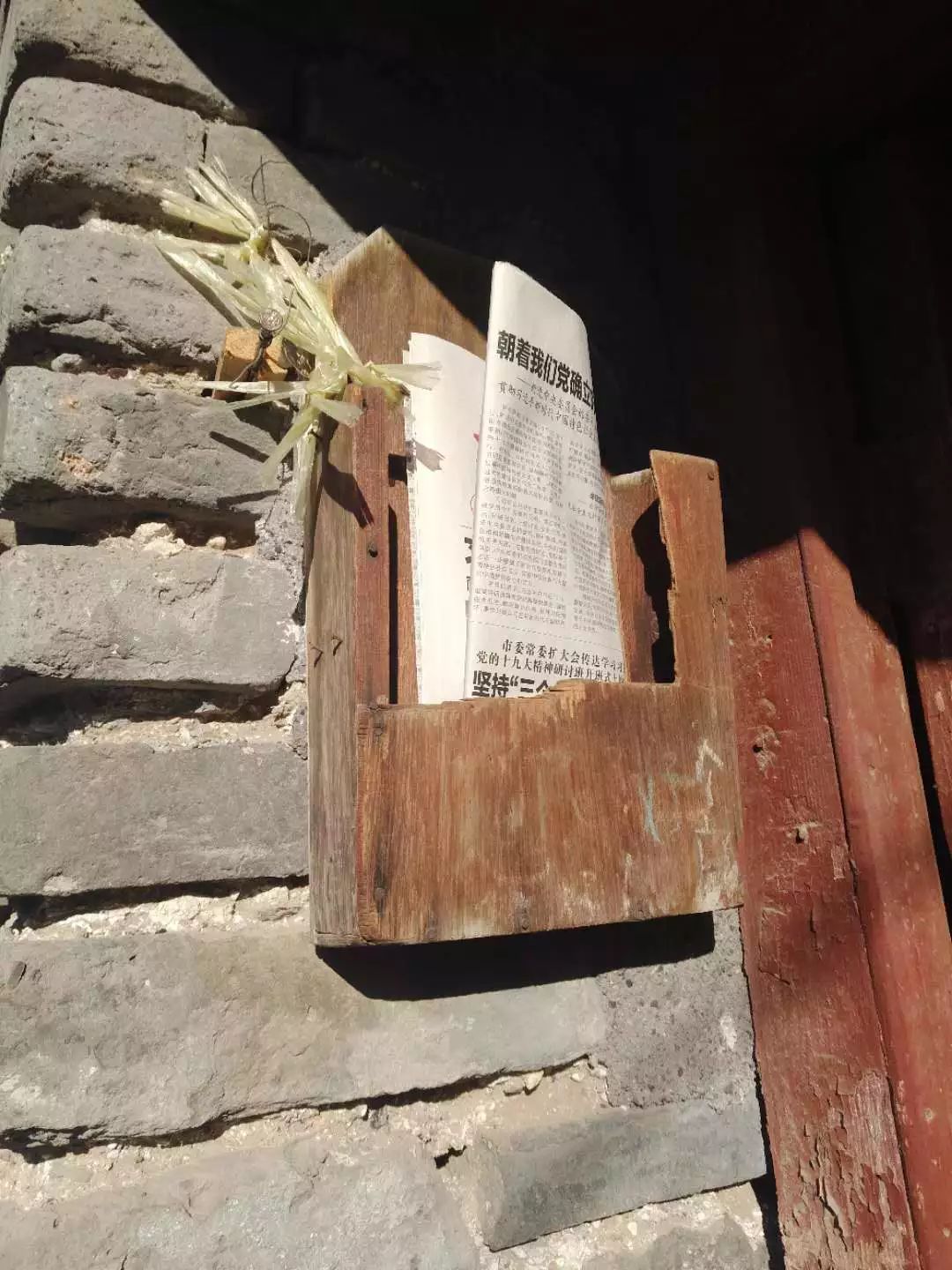

院门上并没有被贴满小广告,只有几个老旧的信报箱,和根本没有人看却大家都会遵守的居民防火公约。不知道从什么时候开始,信报箱上面逐渐有了锁,可人们用了一段时间之后便会发现,这完全是多此一举。谁会无聊的天天顺你们家的信件报纸看呢?久而久之,锁没了,写信的人也没了,看报纸的人也就快没了。

四号院的主人,我想或许在这里应该是个大户人家了。从斑驳的春联和福字的印记上可以看出,这扇铁门的岁月同样不短了。不过在那个年代,这款铁门就象征着一户人家儿在胡同儿里的地位。来我家串门,您先按左上角的那个门铃吧,也不知道现如今还能不能响了。但是我知道,在若干年前,一到下午放学的点儿,肯定会有那些半大小子叠罗汉似的够着,也得把这个门铃按响,继而一群孩子开怀大笑的逃之夭夭。