本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看北洋政府加入一战的选择?

1917年的世界,正值多事之秋。

整个欧洲正因世界大战而忙得不可开交,各国在海外的殖民地与同盟者也被直接拖入了战争。在世界另一头,北洋政府内部则爆发了府院之争。在此情此景下,民国贸然对德宣战无异于火中取栗,后来的《凡尔赛和约》即是证明。

那么,当年促使北洋政府参加一战的真正原因是什么呢?

北洋宿勋的勃勃野心

北洋虽然不能控制全国 却是当时在国际上被认可的中央政府

当代人谈及北洋政府,必然将其与丧权辱国捆绑。

事实上,北洋政府作为当时民国的实际统治者,也热切希望恢复天朝上国的尊严。如果这样做还能扩充自己的势力,就再好不过了。

1916年,袁世凯病逝。

北洋宿勋段祺瑞代表北洋势力出任国务院总理兼陆军总长,与代表南方势力的黎元洪总统对抗。1917,双方对政权的争夺进入了白热化阶段。段祺瑞一方积极和协约国联络,把参战视作壮大己方削弱政敌的契机。

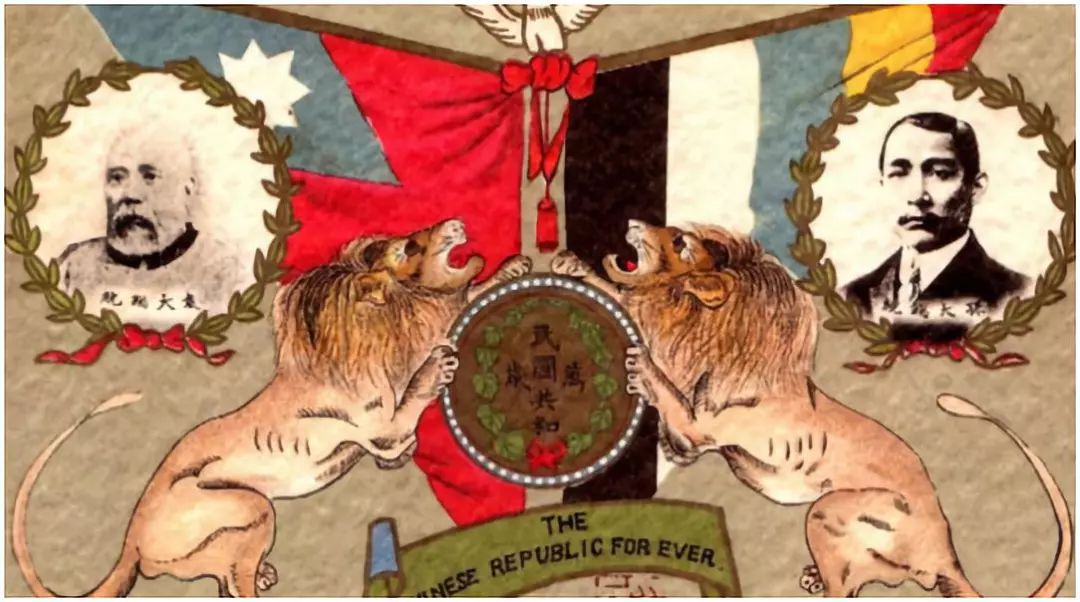

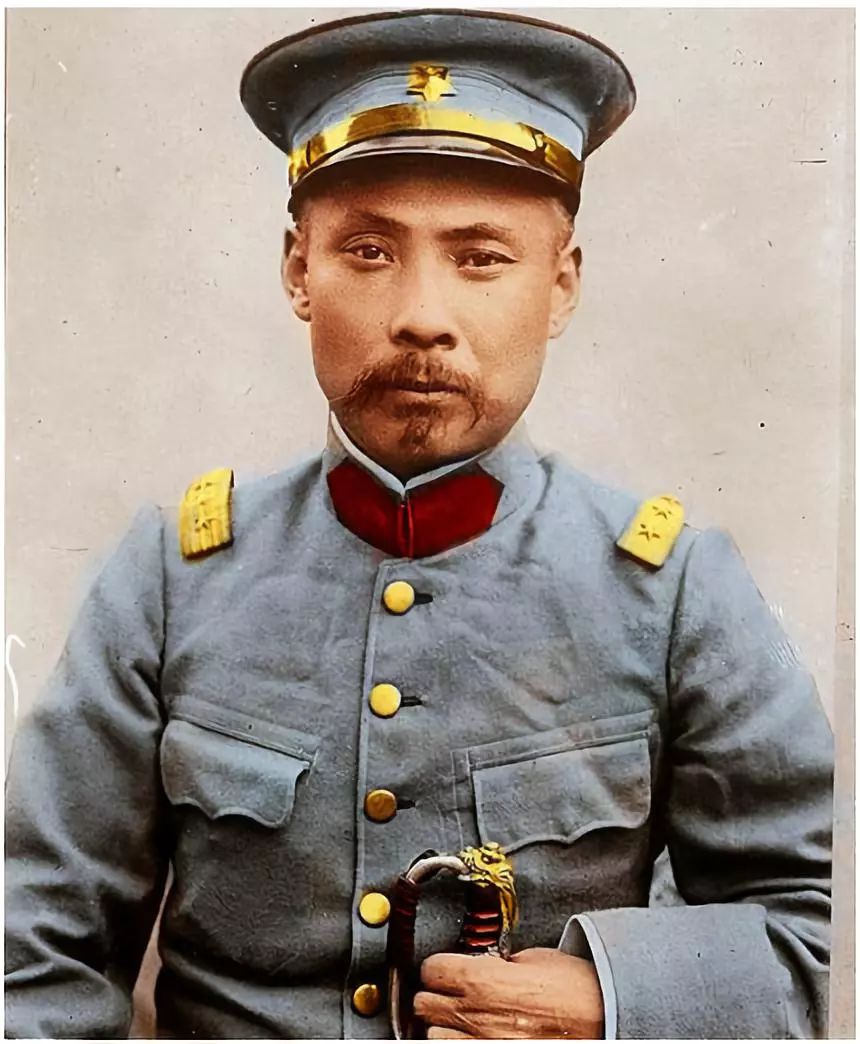

北洋的皖系大佬 段祺瑞

段祺瑞以国务院总理的身份,向诸协约国驻华公使提出有关中国参战的三点要求:

1、

废除《辛丑条约》中禁止中国在军事方面反对德国的条款

2、

延长庚子赔款支付的时限,不加利息

3、

将中国关税率提高至7.5%

在这个基础上,中国将会以输出劳工和原料的形式参战。

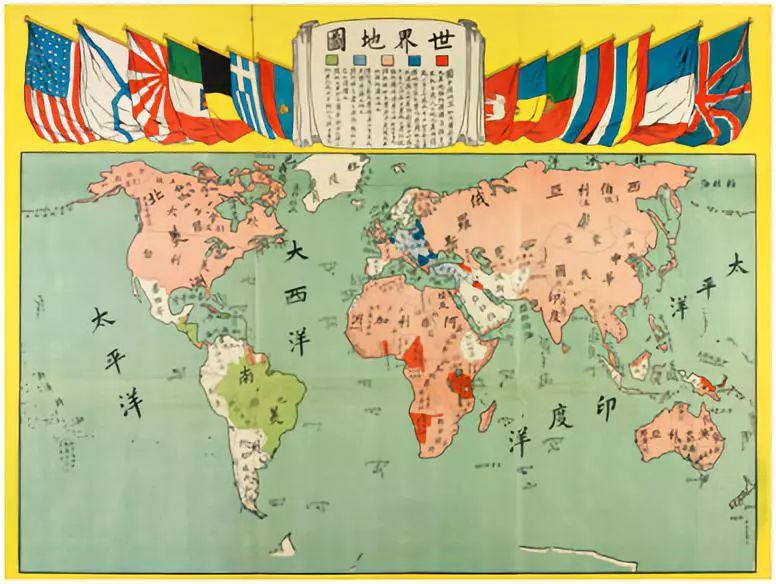

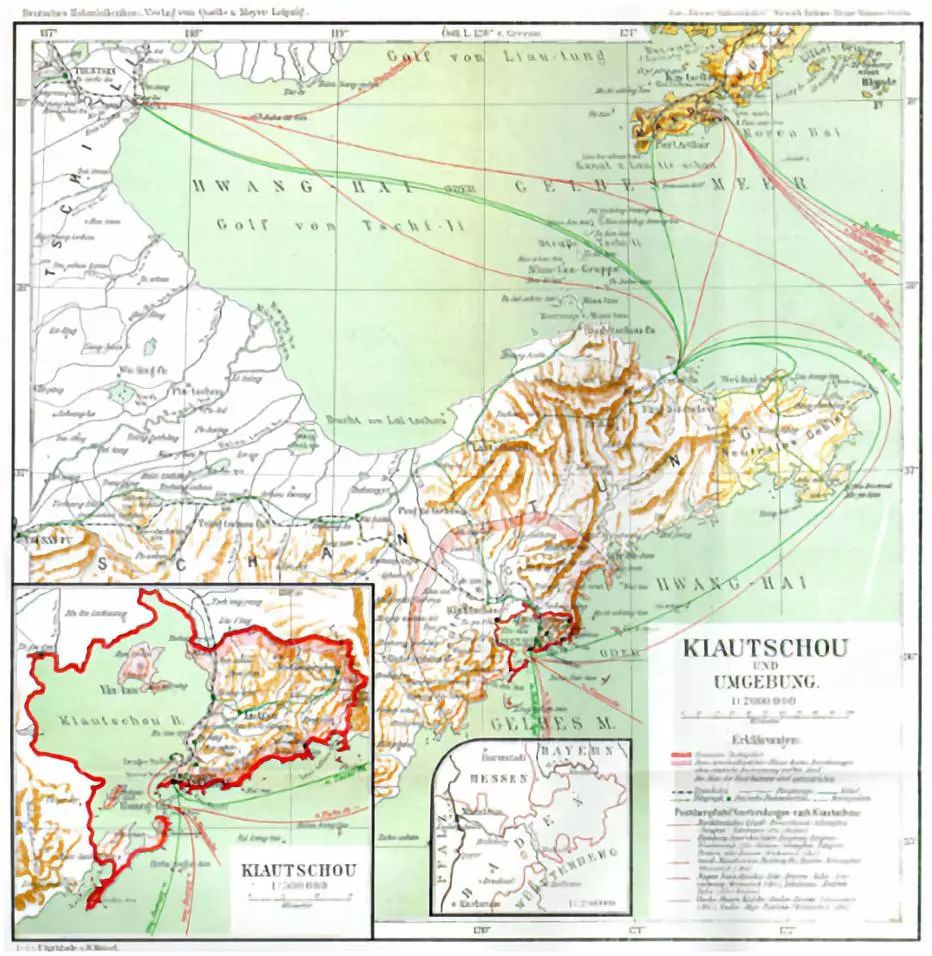

1917年前后的世界地图 清楚的划分了同盟国与协约国势力

从上述三点要求上看,段祺瑞的确在为国家的利益而努力。

除此之外,他也有自己的部分私心。他是以国务院总理的身份向协约国提出参展要求,而不是民国政府的代表。倘若事成,段祺瑞必然成为“独立”英雄,大大提高个人威望。

另一方面,参战还是段祺瑞拉拢协约国的重要手段。

相比同盟国,协约国在华势力更大更强。未来,北洋政府如果要用武力结束南北方割据的局面,需要协约国的助力。

1917年,协约国和同盟国均曾对这位北洋政府要人展开银弹攻势,结果协约国以1000万银元盖过了同盟国的760万银元。

更为有趣的是,为阻扰中国参战,德国人用枪1万杆、炮3尊、小额贷款无额度等条件,策动了徐州的鞭子军领袖张勋。

北上的张勋撵走了反战的黎元洪总统,不料却被位于天津的段祺瑞,用50倍的兵力捡了桃子。

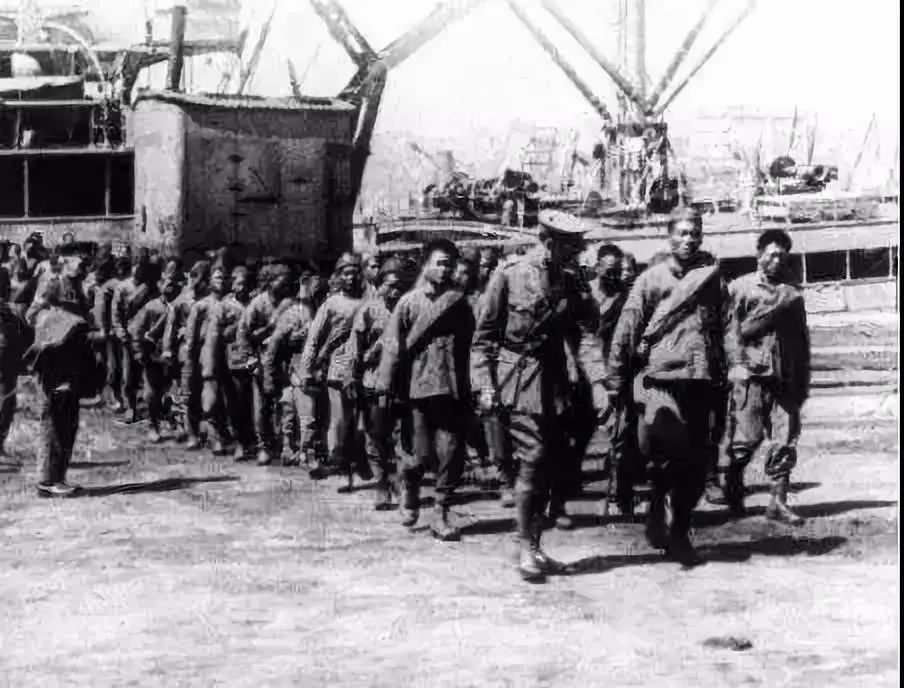

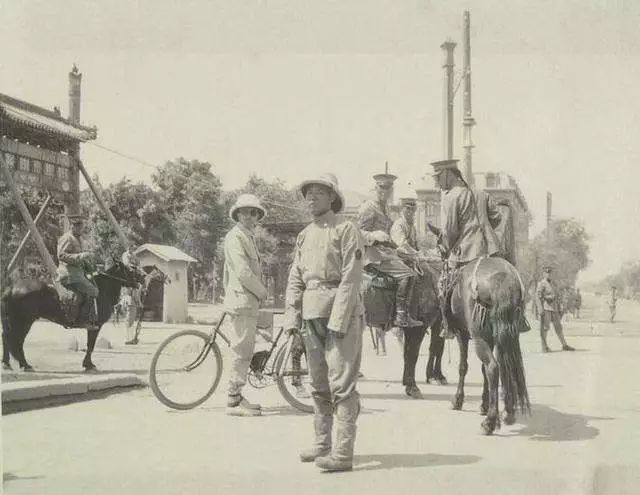

占领北京的张勋辫子军 背后就有德国的支持

和日本争夺青岛

德国控制下的青岛

自1898年签订《胶澳条约》和1904年胶济铁路通车以来,青岛在远东大国博弈中的地位愈发增强。

德国人把青岛建设成其在远东的自由贸易港和军事基地,并派驻了一支实力不容小觑的舰队。

通过青岛和胶济铁路,德国往北可时刻监视位于京师的中国政府的动态。往南可侵袭上海和香港,乃至新加坡等协约国重要殖民地。往东可随时有力增援德国在太平洋上的众多殖民地。往西还可深入中国腹地。

驻守在青岛的德军士兵

如此重要的据点,开战后德国是没有能力保不住的。

由于欧洲战局的剧烈和英国的海上封锁,让德国人无力兼顾青岛。尽管德皇下达了玉碎的指令,集结了包括义勇军在内的4920名士兵。不过,这与1914年8月围攻青岛的5万多名日英联军相比,实在微不足道。

日本是远东的协约国成员,完全不掩饰自己对德属胶州湾和胶济铁路的野心。夺取德国在华的特殊利益,就是日本参战的主要原因之一。

青岛在开战的第二年就被英日联军占领

北洋政府不愿意日本占领青岛,因为日本比德国对中国有更多的利益诉求。

在与德国直接交涉失败后,北洋政府曾试图寻求英法美等国的外交支持,但因日本的反对而不了了之。此后,北洋政府又向英法两国提出自己出兵收复青岛的建议,仍遭日本的反对而失败。到了1914年11月7日,德国胶澳总督麦尔瓦德克向日英联军投降。

北洋政府相信,要遏制日本的野心,只能在谈判桌上进行。中国若挟战胜国之姿,加之英美等国的远东均势原则,从日本手中收回青岛的合理主张,尚且有几分希望。

青岛之战中的日军炮兵

无限潜艇战

德国的无限制潜艇战在1917年美国拉入了世界大战

虽然段祺瑞有百般努力,但1916年冬末的舆论还是以反战为主。

以章太炎、谭人凤为首的反战中立派认为协约国战胜同盟国之日便是中国亡国之时。

他们主要理由是,过去俄国南下英国北进,大有吞并中国之势。

幸得德奥等现在的同盟国成员的阻扰,才没有成功。假使同盟国战败,协约国无后顾之忧,中国必被其瓜分。如若同盟国继续苟存,就能推迟中国的灭亡。

正是因为章太炎和谭人凤的论调在当时的中国颇有市场。黎元洪总统才能据理力争否决段祺瑞派的开战要求。

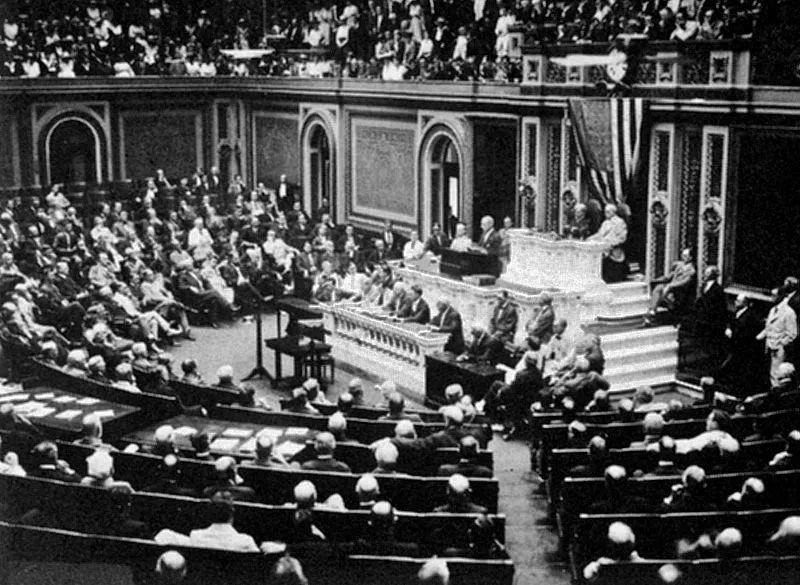

1917年 威尔逊总统在国会宣布对同盟国宣战

最终,扭转中国舆论偏向,给段祺瑞制造宣战借口的恰恰是臭名昭著的“无限潜艇战”。

很多人只知道这种德国人搞出的超限战,曾经将美国拉入一战。但这同样也是将民国拉入战争的原因。

1917年3月初,德国潜艇击沉了一艘载有500多名华人的法国邮轮

。消息不胫而走,顿时举国哗然,对德国的谴责声一浪大过一浪,以至于压过反战中立派的声音。