全文5846字

阅读完预计需要10分钟

奥登经常会做这样一个梦:

梦中的他为开拓者打出劲爆防守、盖帽、分球至外线、全场冲刺、轻盈、飞快又强壮。

奥登距离他的上一次NBA露面已经过去了三年,如今的他正在努力从废墟中建立全新的生活。在梦中,他仍可以打球,仍可以奔跑,仍可以杀进内线接球暴扣,仍可以一条龙,让全场观众陷入癫狂,仍可以感受到肾上腺素的激增。球迷爱他,他也爱他自己——满是欢悦,没有遗憾。

五月末的一个清晨,在俄亥俄州立大学学术支持中心的大厅里,奥登正在进行入学登记与报读课程,准备拾起十年前未竟的学业。

十年前,他住在距离此栋建筑不到一个街区的宿舍楼里。

奥登始终记得在2007年NCAA总决赛中不敌佛罗里达大学后返回哥伦布(美国俄亥俄州中部城市及该州首府)的情景,大多数人预计他会离开大学进军NBA,但他回来后继续上课。

“我从未打算离开。”他说。

学生们迫切等待着他走出宿舍门,汽车堵得水泄不通。他花了45分钟的时间才走过一个街区。

奥登给他的教练Thad Matta打了电话,他说:“我没法去上课了。”

几周之后,奥登宣布他将离开大学参加选秀,这是他人生中众多无法亲自决策的决定之一。

如今,10年过去,在经历了三次重大膝盖手术和一个失败的职业生涯后,奥登重返了学术支持中心,没人注意,无人打扰。在走向这栋建筑的时候,他不再有负担,只有在爬楼梯时,他才会显得力不从心。

三段阶梯,这是他到他所寻找的顾问办公室的距离。

29岁的奥登已无法像往常那样弹跳,他的右腿无法完全抬起,他不得不咽下痛苦迈出第一步。

他轻声嘟哝着,身体疼痛难忍,但他实际上看着却很年轻。过去则完全相反。

高中时期,他眼睛附近的褶皱时常会让人误以为他虚报了年龄。那时候的他未来无限,也承载着常人所难以理解的压力。他将会征战职业篮球,他将会成为一名超级巨星,他将会照顾好自己的家人,他将会成为名人堂球员。

压力始终在增长,但身体辜负了他。在过去十年里,他已经到了只有靠止痛药和酒精才能入睡的地步,他还曾因家暴指控被拘捕入狱。

如今的奥登再一次恢复了学生身份,有着一名未婚妻和9个月大女儿的他仍需处理好狂躁与失望带来的压力,这一点很少有美国运动员能够感同身受。

他喘着粗气,终于登上了学术支持中心第一段阶梯的顶层。

“我快要竭尽全力了!”奥登说。

入学登记前一天,奥登待在俄亥俄州立大学的Jerome Schottenstein中心举重室,过去,他是该校的一名篮球运动员,如今,他以学生助教身份帮助篮球队训练。

他把两个45磅的杠铃片装到杠铃杆上——他耸肩打趣道:“我没什么需要证明的了”——然后开始硬举,弯腰,伸直脆弱的膝盖。

在几组练习之间,他自嘲为“NBA历史上最大的水货”,仿佛这样说能够给予他某种克服疼痛的力量。

在进入NBA之前,奥登从未遭遇过任何严重的膝伤。

在印第安纳泰瑞豪特就读Sarah Scott初中时没有,这个他勤练篮球的初始之地。

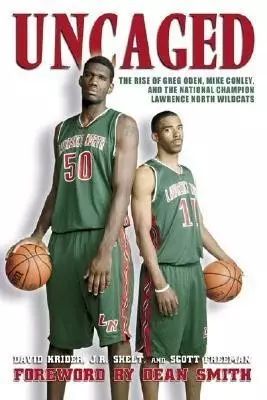

在印第安纳波利斯就读劳伦斯北高中时没有,这个他连续三年夺得州冠军,两次当选Parade全美最佳球员之地。

在就读俄亥俄州立大学的唯一一个赛季期间也没有,他在这里入选了全美最佳阵容一阵。

另一组的硬举刚做两次,有些事情发生了。

“教练!”奥登大喊道,他放下杠铃,整个人缓缓地平躺在地。

俄亥俄州立大学篮球队的长期体能教练Dave Richardson从他办公室中跑了出来,他蹲下身子,举起了奥登的右腿,轻柔地摇晃着他的脚,然后用力一拉,仿佛在拉扯一根绳子,他的脸涨得通红,奥登的脸则因痛苦扭曲到变形,过了将近一分钟后两人才感觉到一丝解脱。

仍在汗流不止的奥登解释道,在他上六年级时,由于长得太快——不到一年内增长了15.2厘米——他的右臀错位了。在通过手术于关节处植入两根钉子后,奥登终于可以在靠着学校的走廊时欢快地摆动其瘦长的大腿了。但这一次的手术也导致了他的右腿比左腿短了8毫米。他走路时有些倾斜,很多人误以为这是一种自负的体现。随着时间的流逝,他的身体习惯了这样的差异,但他的臀部仍时不时需要重拉一下。

在奥登于2007年被开拓者用状元签选中之后,球队安排手术在他体内嵌入了一个特殊的矫正器械来平衡他的双腿长度。

“三周之后,我就在做手术了。”奥登说道。

奥登无法证明那个矫正器是他进入NBA之后身子垮掉的唯一原因。

当他第一次迎来生长陡增,窜到7英尺之后,他体内的齿轮就开始分崩离析了。自那之后,他生命中的一切都被它(伤病)统治了。

“现在我回到了这里,”他在举重房里说道,“试图去搞定这一切。”

楼梯爬至一半,奥登修整片刻后开始了最后一段征程。他轻微地驼着背,有那么一刻,他看上去没那么高。之后,他挺直了身子,你会好奇有谁的投篮能够逃脱他的魔爪。他穿着他自己的鞋子:19码的耐克鞋,开拓者的白红黑配色,鞋后跟上印有他的姓。曾经标志着光明篮球未来的一双鞋,如今已是一件纪念品。

当奥登被波特兰选中之时,他的友人有些担心。不仅仅是因为他需要离开度过大半童年时光的中西部前往太平洋西北地区。他的性格和其魁梧的体格不相匹配,他很内向——他自称为一个顺其自然的孤独患者——曾幻想过未来当一名牙医或是影评家。十年之前,你在他的身边可以察觉到他身上挥之不去的痛苦和脆弱,正如他所说,他感觉自己“肩负着成为最好球员的期望和责任。”

对于自己的身体以及它未来的无限可能,奥登一直在有所权衡。当他还是一名17岁的高三球员时,他就画了一张关于是去参加选秀还是上大学的加减表单。

NBA:“衣食无忧;对抗最好的球员;可能成为历史得分王。”

大学:“有趣;赢得全国冠军;我爱俄亥俄州立大学。”

他和凯文-加内特共进了午餐,和佩顿-曼宁玩了板球,和拜伦-戴维斯共乘一辆豪华轿车。

劳伦斯北高中这么多年来的一名助教Reginald Shelt用了这样的字眼描述了奥登的心境,他想“隐匿于市,做个孩子。”

奥登无法在场外消失,于是,有时候他希望在场上做到这一点,满足于抢抢篮板盖盖帽即可。

劳伦斯北高中的男篮主教练Jack Keefer甚至给他制定了一条“每场触球必须达到15次”的规定。

“他从来不想成为一名篮球运动员,”Shelt说,“那不是他想做的,是的,他打篮球,但在他看来,篮球并不能定义他。”

前俄亥俄州立大学助教Alan Major犹记得奥登在对阵乔治城大学的NCAA最终四强赛上投进的那个跳投,因为那是他们的第38场比赛,奥登一整个赛季却只投了几个跳投。总经理们不满奥登不去像一个七尺中锋该做的那样去统治球场,但这其实只是一个青少年的应对机制。

“他真的需要做一个身高5英尺11英寸的书虫。”Alan Major说。

当奥登前往开拓者后,他的孤僻不再仅仅是因为内向性格,还有伤病。在配置了矫正器后,他的膝伤摧毁了他的新秀赛季。在他的第二个赛季,球队给他植入了一块奇厚无比的矫正器,以至于他的右脚踝都快要高过了高帮鞋的边缘。常规赛首秀仅过去30分钟,他就扭伤了右脚,然后缺席了两周。三个半月后,他扭到了左膝膝盖骨,又缺席了接下来三周。

当奥登的身体受到损害后,他的心也崩溃了。他害怕在公众场合被拍到,他不愿意离开家,很快,他开始不愿离开他的卧室。

“我试图躲进自己为自己编织的茧里。”奥登说。

他能躺床上躺一天,无聊又恐慌地生活着。

“你是一个水货,你对此无能为力,”他现在这样说,“我只能坐在这里那些家伙变得越来越好。”

奥登躲进了黑暗。

在他年满21岁之前,他就已经习惯了独自一人以酒浇愁。对于这名著名的7尺中锋来说,没有必要去办什么假身份证,所有的罪恶都钻进了他的生命之中,统治多年。他的夜间日常就是啤酒、辣白酒、烈酒、香槟、红酒——“无论我有什么酒。”他说——再混着两片赛特(镇痛药),至少两颗维柯丁(一种止痛药),至少三颗安眠药,只要是任何能够帮助他减少知觉的东西,然后随酒入胃。

“我到达了一个尽管我不想喝酒,也不得不为了在晚上睡着吃药喝酒的地步,否则我睡不着。”奥登说道。

在接受2007年和2009年的手术之前,内疚惭愧的奥登向开拓者管理层道了歉。你可以很容易地通过短信联系到他,但电话就另作别论。

“我不知道如果他的生命中存在一个可信任的父亲角色,他能否因此得到一些好的建议。”Shelt说道。

奥登想放弃,他会盯着药片自问:“这能让人昏睡吗?那我吃了。只要不是醒着的,管它是什么呢。”

2009年,奥登开始约见心理医生。每堂课程开始之前需经历10分钟的冥想,他戒掉了重度饮酒的恶习,雇佣了一名私人大厨。在那赛季的前20场比赛里,他打得很好很享受,可仍是昙花一现。12月,他在封盖火箭阿隆-布鲁克斯的跳投时撞到了对方的膝盖,奥登感受到了膝盖某处的凹陷。开拓者队医托着奥登的脑袋平躺在地,这样他就不用去看严重损毁并分离的膝盖骨。他的队友布兰登-罗伊来到他身旁,说了一句:“噢我的天哪!”后惶惶走开。

在又熬了三年,经历了三次膝盖手术之后,2012年的某一个晚上,开拓者裁掉了他,奥登对此的唯一记忆是——他因喝酒过度而无法记清任何事情。

热火在2013年签下了他,但那个赛季他罕有出场时间,于是,球队放走了他。

不久之后,2014年8月7日,奥登本应该以志愿者的身份出现在正进行夏之旅的俄亥俄州立大学篮球队中,但他拖到最后一刻才被保释出狱。

事情起源于他和分分合合的女友Christina Green在那时候去了一家俱乐部,他灌了几杯啤酒下肚。之后,他们回到了奥登母亲Zoe的家中,然后开始争吵。Zoe和Green的一名朋友试图让奥登冷静下俩,但奥登推开了她们,把Green摁在沙发上,打了她三次(据警方报告所述)。最后一击打破了她的前额,血流涌注。奥登的母亲拉开了他,Green的朋友报了警。奥登也报了警,喊了一俩救护车,然后自首。

“我错了,”奥登对警察说,“我知道我那样做会发生什么。”

奥登承认自己犯下了这起因殴打造成中等程度身体伤害的重罪,为此,他接受了缓刑、罚款以及参加心理咨询和匿名戒酒互助社的命令。将近三年之后,他经常会想起那个晚上,虽然由于民事诉讼的敏感性,他无法讨论此事的细节。

“我只是想成为一个我未婚妻和女儿的优秀榜样,”他说道。

他会悔恨地想,假如有一天,他的女儿Londyn在谷歌她父亲的名字时发现一些远远比成为NBA历史上最大水货还要恶劣的事情时会是什么样子。

他想要开始全新的生活,他搬回了哥伦布。

面带痛色,奥登终于抵达了楼梯的顶层。

他总是会受伤——膝盖、大腿、臀部、背部。他会像众多前NFL球员那样谈着场下生活的目标,他希望能够正常走路,能够抱起他的女儿,能够和伤病疼痛握手言和。

人们有时候会询问他是否还会打球,眼里充满同情和怜悯,因为他们知道为何他不再打球。

他看上去还能打球,直到他跑起来为止。他的名字在一场五打五的夏季锦标赛阵容当中,但是否能上场仍是未知。他喜欢自己的父亲和准丈夫身份,但他需要一个职业身份来让自己区别于其他人。

于是,在2014年秋天,奥登开始出现在Schottenstein中心的篮球场上。他得到了身边人的支持——Matta(教练)会让他来参加训练和比赛,待在队员身边——这是不小的成就。

这具千疮百孔的躯体,曾经霸气地宣告降临,如今,又得无奈地宣布自己的失败。

“我努力再次重新获得快乐,”奥登说道。

一天,一名俄亥俄州立大学的录像剪辑师Jake Diebler向奥登自荐:“我是你的超级球迷。”

他们成为了好友,奥登则成为了Diebler的研究项目。

他的身材走形,时刻处于疼痛,丧失了自信,仍会感受到去纠正职业生涯以及犯罪行为的巨大压力。奥登会经常性取消他们的晨练计划,理由是膝盖疼痛。

“我们不做一次完整性的训练,我们就做个一半。”Diebler会这样劝说,奥登的态度软化了。

“他迷失了,”Diebler说道,如今的他是范德堡大学男篮助教,“看到他经历那些磨难真的令人心碎,但同时,看到他挺了过去我也倍感欣慰。”

奥登再也无法依赖他的身体统治力,他只能练习勾手和跳投。到了2015年夏天,他赢得了为小牛和黄蜂的试训机会,但没有收到任何合同邀请。唯一的一份报价来自中国CBA联赛的江苏队,他接受了。季前赛,他的大拇指受伤,缺席了三周。但他没有因此崩溃,最终还是复出打了25场比赛,他终于得以恢复状态,打出像样的比赛了。

“我准备好打篮球了。”奥登说。

他不仅仅得到了能够面带平静离开球场的机会,这更是在他的剩余人生中一种无形的胜利。

他踏进了他的学术指导John Macko的办公室。

奥登坐在Macko对面,膝盖顶到桌子下沿。

奥登职业生涯挣到了2400万美元的薪水,还剩下不少,但他知道,自己原以为的生活消失得有多快。他也许会执教,也许会做解说,也许会做生意。

“谁知道呢?”他说。

见到奥登的Macko兴奋无比精力充沛,他播放了一段几年前制作的视频:俄亥俄州立大学的前著名运动员们在其中赞扬着该校的学术成就。

“你看过了吗?”Macko问。

“还没。”奥登答。

奥登是第一个出现的运动员。

“哦天哪,”他摇了摇头,“太瘦了。”

过去的生活仍会如影随行跟着奥登,尽管他无比想要开始新生。

未来不是他扔掉的,他的身体早在他能够体验到巨大威力前就垮了。

他经常会受人所托发表励志演讲,但他不知道该说什么。

“我不觉得自己已经结束了。”他说道。

去年秋天,重新入学的第一天,奥登排着队,等着领他的学生卡,周围全是大一新生。上学期,他参加了一堂关于NCAA规则条例的课程——他曾经上过——但他仍然完成了课堂所需要的阅读任务。他努力学习,仿佛有比拿到学位更重要的事情。

Macko切换屏幕到了奥登的学生档案。

奥登盯着他的累计学分,看上去坐立不安。他报名了高等数学以及体育历史学。现在,他要完成学位所剩余的学分出现在了屏幕上。他向前倾了倾身体。

“这就是你还需要拿到的学分。”Macko说。

“哦真的吗?”奥登回。

他要比他想象中更接近拿到学位。他向后靠了靠,感觉轻松不少。他很可能在两年内就能拿到学位。他笑着说道:“我需要吃点东西。”

他会去隔壁的一家经济小吃店Hang Over Easy,他当年学生时期最爱的一家店之一。当他弯腰走进店内时,人们会盯着他。他会找到一张安静的桌子,休息片刻后点他的早餐和午餐。一名服务员将会欢迎他的归来,然后给他一张可以免费得到食物的餐卡。其他人会向他挥挥手,离开时嘴里说着:“那是我哥们!”然后,他会回家,和Londyn玩耍。

一个美妙的早晨,带来美好的一天。

但首先,奥登得走下学术支援中心的阶梯,重新回到一楼。

他的脚步缓慢且慎重,但步子很稳,比上来时要轻松得多。