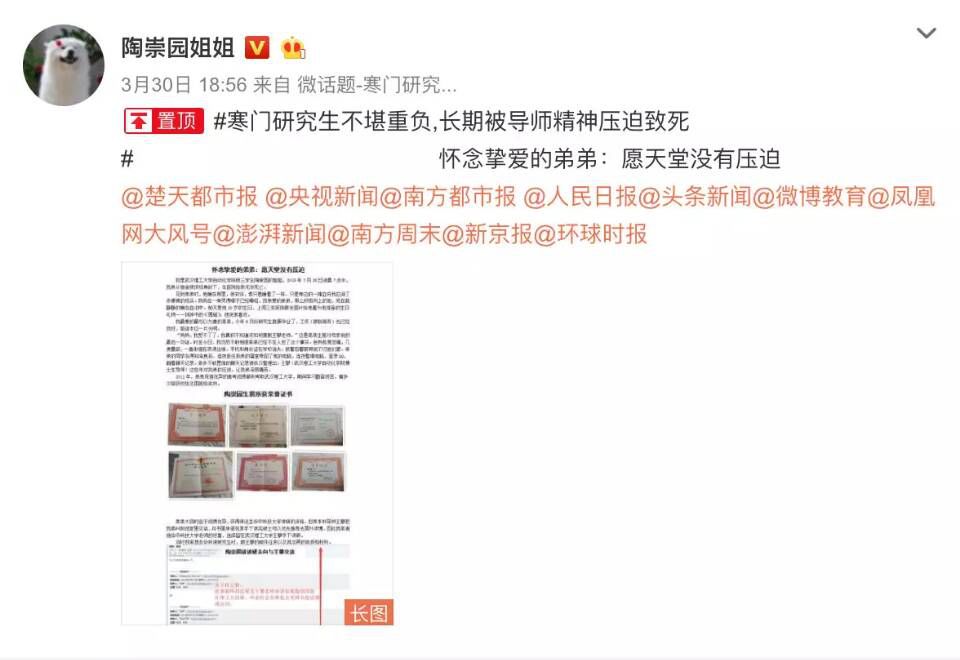

近年来,大学校园风波不断,关于导师压榨学生致死的新闻层出不穷,在15年北京邮电大学半年内连续出现5起研究生自杀事件;南京邮电大学计算机院研究生跳楼,其导师张代远被调查;去年冬天,西安交大博士杨宝德因不堪忍受女博导压迫,精神崩溃而选择溺亡;再到最近沸沸扬扬的武汉理工大学研究生陶崇园跳楼事件,除了其导师王攀近似SM画风的精神奴役,以一纸硕士证书要挟其继续留在课题组读博士,对其个人前途的牢牢掌握,最终导致陶崇园退无可退,从天台上坠落;

另外,高校性骚扰事件频发,南昌大学国学院副院长周斌被指长期猥亵性侵女学生;北航长江学者陈小武被实名举报性侵女学生,欧美#Me too风潮的余波波及中国网络公共空间;在沉寂20年后,近日再次引起关注北京大学中文系女生高岩自杀事件。高岩当年的好友发帖称,时任北大副教授的沈阳曾对高岩作出性侵行为,这被认为与高岩1998年自杀有关。

新学阀、学术资本主义与暴力的五个侧写

高等学府一系列压迫与性暴力的事件,也似乎有意在提醒我们,把大学视作“纯粹知识为对象的学术研究”的场所,轻飘飘地以“知识分子的精神家园”自居,是超脱社会现实的象牙塔,在笔者看来,这多少是一种想象力匮乏的症兆,以至于东窗事发,引起外界舆论诸多的莫名惊诧,教授为何变成教兽,师生关系异化到何种地步?继而我们会追问,大学怎么了?这些问题在80年代以来欧美新自由主义与学术权力的交媾里变得老生常谈,在90年代学者希拉·斯劳特的深入研究指出,学术资本主义改变了大学知识生产模式,大学逐步把实现经济目标和性能评估和排名作为研究和教学成果的作为导向。

用共产党宣言体表述就是,学术资本主义把大学所谓的独立于市场和政府的象牙塔的幻像抛弃了,取代而来就是露骨的现代管理主义的精神,它把人文情怀、科研热枕、小布尔乔亚的学院牧歌,淹没在精致利己主义的业绩洪流之中,导师摇身一变为老板,发扬了以科研为中介的剥削关系,学院变成学阀割据象征资本的场域。

一个有意思的例子是,大卫·哈维,一位著名的马克思主义地理学家,作为当下最有影响力的左翼学者之一,当他在纽约市立大学面临着管理主义的诘难和筹集外部资金的压力,院长告诉他,他没有为学院带来任何收入,因此他是毫无价值的。

哈维嘲讽道:“那我应该建立一个通用汽车资助的马克思主义研究所吗?”

院长(眼睛一闪)说:“大佬你说得对。我支持你。”

资本全球化的洋流下,大陆的高校在不断被学术资本主义渗透,并以接轨国际为荣幸。1994年是高校市场化改制的关键一年,政府在积累外债转化而来的赤字剧增的压力下,不得不甩掉医疗和教育这两层包袱,这一年的高校并轨制,学生自己掏钱上大学,毕业生毕业自主择业,同时,也在内部管理体制和激励机制上打开新自由主义的豁口。

就如同温铁军指出的1994年产业化改制的弊病,在此之后,许多知识分子被腐化了。他在《八次危机》中写道,许多高校从业者(新学阀)十几年来顺理成章地凭借个体对于信息的垄断而占据高额收益,并自觉构建了维护其利益集团地位的公开制度和内生机制,学阀开始饕餮制度资源,收割象征资本,其门路错综复杂,

高校教育改革的解释权也被他们逐渐利用。

现行的导师负责制度,使得导师具备很大的权力去干预学生的个人生活,使之变相为社会必要劳动时间,可以说和学术资本主义的积累不谋而合。在2009年,高校进一步推动市场化改革,以科研工作为依托,或通过争取学校设立的专项资金,为招收培养的研究生提供资助,在经济层面进一步将学生与导师捆绑了(尤其是理工科能拿到大数额科研经费的项目),将师生关系异化为没有合同保障的剥削与被剥削关系。

我们看到,在近几年显现的导师压迫学生致死事件中,以理工科为多数。在学术资本主义体制下,应用型的学科往往能带来很大收益,高校教师逐步摆脱一心只做科研的状态,往往会接更多私活,例如提供咨询、和企业合作、自营公司等。

如此一来,学术资本家环顾四周,发现手下有众多廉价劳动力,无偿的劳动力,甚至是更具有人身依附性的奴隶,而且每年一茬一茬长出来,不禁露出了欣慰的笑容。

没有底线的导师总会想尽办法榨取剩余价值,掏空学生的闲暇时间,并以他们的人生前途相胁迫,直至摧残他们的心志。这是制度化暴力的戡害。

北航“长江学者”陈小武被实名举报多次性侵女学生的例子则说明,制度的暴力时常带来性暴力,并交织在一起。“长江学者”不吝于是国字号的头衔,是学术劳动力市场的顶端,令学者们趋之若鹜,那是一套科研华丽的袍子,爬满了剥削底层学术劳工的虱子。道德水准低下的导师可以凭借权力与女性学生交换性资源,也可以借学位证书换取沉默而肆意实行性侵。

还要涉及一个问题,新学阀是如何维系这套剥削制度的合法性,似乎另一个例子更能佐证学阀总会借助学术的名义掩饰自己对于学术资本的追求,比如浙大社会学的冯钢老师曾说:“女生读研后继续走科研道路的十不足一,读研期间也少有专心学问的,大多混个文凭准备就业……真为那些有心走学术之路的考生担心”,我作为女权主义者,也许会揪着教授的陈年往事的性别歧视言论不放;可一个专心研究韦伯的社会学教授,却可以脱口而出这些话,让我不得不去揣测潜伏在言论背后的暗潮是什么。

关键不在于他的个人偏见,我们需要触及学阀所预设的、更深层的符号系统,即是他之所以不喜欢女性研究生,是因为女性研究生不准备继续深造,换言之,也就是没有继续剥削的价值——这套“有心科研”的言语建构(谁配有心学术?谁配被剥削?),即是布迪厄所指出的文化资本下的象征暴力,往往掩盖了处于科研资源分配中枢地区的导师利用选拔系统而进行社会再生产的本质。

各学科学阀们不断收割象征资本,其结果是高校教育行动本身变成一种暴力,在学术的掩盖下,应用型学科的学阀在学术劳工群体里不辞辛劳地榨取学术资本,人文学科越发变得艰深而清谈,脱离社会实际;学生也逐渐在这种隐匿的暴力下识别就业学科,或者继续科研深造,进入下一轮的学术资本家的劳动力收割,越穷越读,

而实际上他们的选择和志趣,无疑与当下社会等级制之间存在着默契的对应关系。

再回到几起事件的结果:

在舆论上的压力下,长江学者陈小武被学校查撤,取消其导师的资格。(几月后,又疑似复出?)

沈阳性侵事件被揭露之后,舆论与一些学者的连续发言,令学院和媒体捕捉到了操作空间,后两天审查力度渐小,北大随后做出反应;南大因为之前和沈阳撕破过脸皮,没有必要护着他;而上师大,在南大、北大释放信号情况下,也顺坡下驴地终止了外聘沈阳。

时隔9天的空白,武汉理工大学官方微博8日发布关于陶崇园坠楼事件调查的通报,通报称导师王攀存在与学生认义父子关系等行为,已停止其研究生招生资格。

这是高校应急机制对公众一种暴力的侧写。

高校官僚阶层在自身矛盾与在舆论压力下最终查撤恶导师,显然不能让舆论满意,年初中国近50所高校自发的#Me too运动让更多人意识到针对女性侵害的行为不是偶然性,他们呼吁要建立反性骚扰机制,也有人建议改革导师制度。更理想的情况是学术劳工们形成有组织性的联盟,通过博弈与制度制定方,与学术体系的掌握者们达成一种制衡和平衡。

通过这几起事件我们能看到,网络作为未来社会诸众的主战场之一,这几次事件中学生都是主力军,相对于刺激中产阶层神经的三原色事件和雷洋事件——那种人在家中躺,祸从天上来的事件,以中产为视角搭建的舆论场,永远是充满焦虑而健忘的,我们也能看到,学生发起的反导师压迫运动,更具有持续的参与性和改变的愿望。

学生群体因为其性质,经常成为社会运动的先锋。但历史也清楚的表明,学生运动也容易成为一种符号展览,因为学生群体从来不是一个阶级,也不是一个稳定的群体,它是社会的分流器。尤其对于硕博学术劳工这个群体来说,毕业之后的分化可能更鲜明,有很多毕业生本身就是学术资本体制的预备军,也最终卷入到这套教育再生产的模式里。在这种情况下,如何组织联盟,采取何种策略斗争,怎么保证坚定性,

恐怕更值得思考。