赫尔德并不是一颗头等大小的星辰,而是一束星星。他并没有遗留下一本配得上他的独创精神的著作,但他自己便是上帝的一部杰作。

——让·保尔

前 言

如果我们想要快速地了解一个人,最高效的做法便是找出他的时代、地理位置,以及,他的亲朋好友是哪些人、他混迹于哪些团体之中。同理,如果我们想要简明扼要地理解一种思想,最高效的做法便是将其置于思想的丛林之中,找出它的坐标位置,观察它的左邻右舍。于是,我们往往首先通过他所属的流派(无论他本人赞成与否)来了解一位思想家,例如,他是一名理性主义者还是经验主义者,个人主义者还是社群主义者,等等。

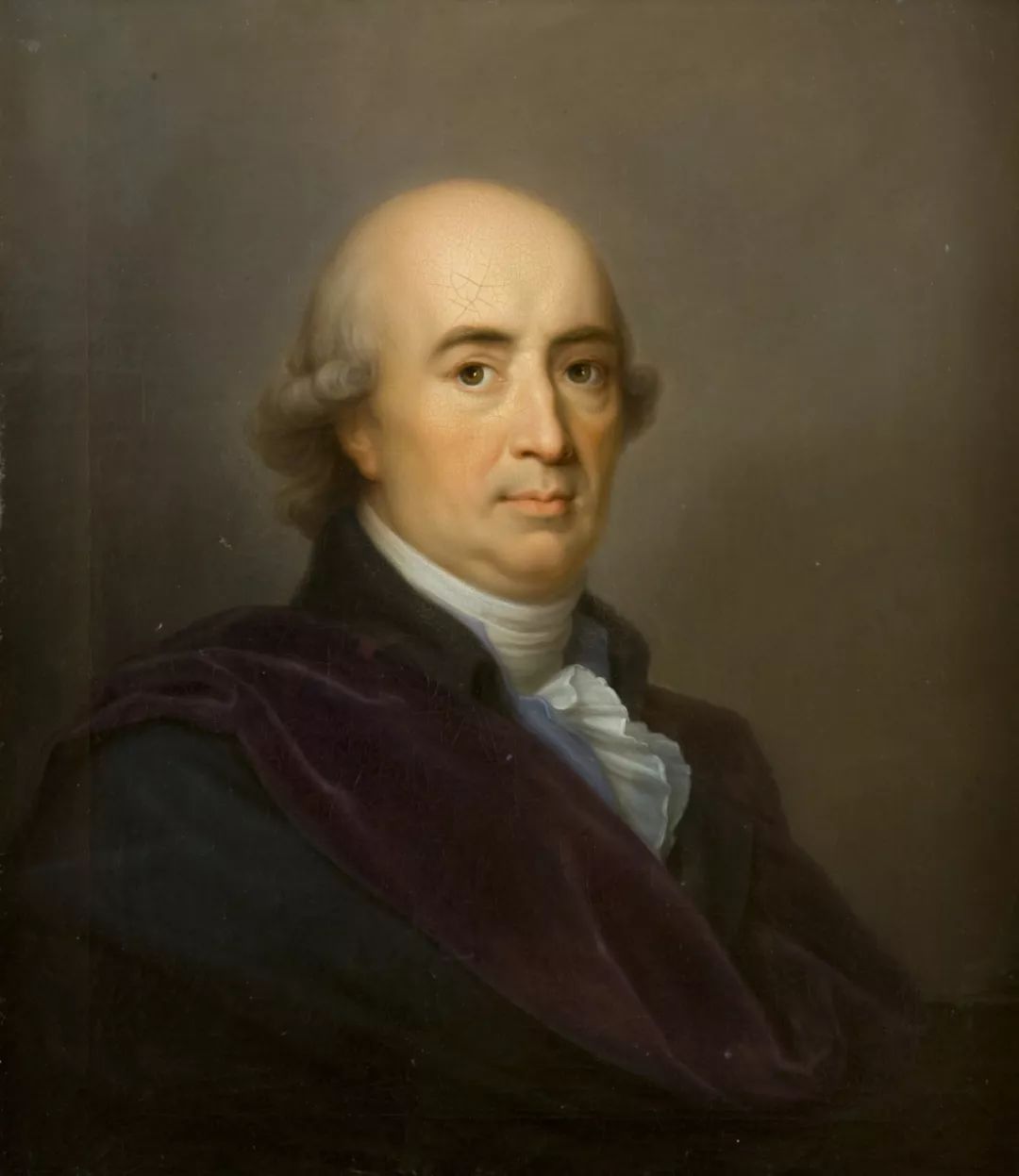

本文就将用这样的方法来简洁快速地介绍一位思想家:约翰·哥特弗里德·赫尔德(Johann Gottfried Herder)。他生活在18世纪的北德意志普鲁士王国,他是康德和哈曼的学生,康德、席勒、诺瓦利斯的同时代人,施莱尔马赫、施莱格尔、格林兄弟、荷尔德林、谢林(以及,在某种程度上,黑格尔和叔本华)的先驱,德意志狂飙突进运动的旗手,近代浪漫主义和民族主义思潮的开创者。然而,尽管所受赞誉如潮,他却从来都不被认为是最重要的哲学家,绝不是你在任何一本哲学简史或教科书中能够轻易发现的名字;甚至,即使你在阅读本文之前都从来没有听说过他的话,也绝不应被指责为孤陋寡闻。他在神学、美学、语言哲学、生命哲学、政治哲学、历史哲学等领域中都做出了重要贡献,但在所有的领域都没有深入到制造出令人惊叹的理论体系。他终身耕耘于讲坛书桌,从未涉足于现实政治和战争,但他的思想却直接激发了近代中欧、东欧(甚至未来的亚非澳洲)诸多民族的独立运动。他仿佛是一个在交叉路口举起火炬的人,照亮了思想边上的每一条道路,却徘徊踟蹰、浅尝辄止,流连于交叉路口,没有在任何一条路上走得太远;路人看到了火焰,来向他询问方向,无不感激于他的博学、真诚、友善和热情的鼓舞。

一

近代哲学的首要问题是认识论难题:我们的认识何以成为可能?知识何以为真?就此,形成了理性主义和经验主义两套不同的观点。理性主义者认为,人类理性中具有一些天赋观念;我们先天地知道一些原则性知识,再由逻辑推理综合演绎得到所有的知识,而真正明确的、清晰无误的知识便是数学知识。经验主义者则认为,包括数学知识在内的一切知识都来自于经验;逻辑理性所起的作用主要是分析性的,也就是把杂多的经验现象分解成简单的逻辑事实,再综合成有条理的、系统的、数学式的知识。

追根溯源,两者间的争执来自于方法论上对理性的不同理解,理性主义者看重假设、演绎的综合法,经验主义者则看重经验归纳的分析法。不过,笛卡尔和洛克都同意,真正纯粹的知识是数学知识,人类知识的整座大厦都应该建筑在数学知识的模型上。十八世纪,牛顿的数学物理体系横空出世,成功地用数学方法解释了几乎所有已知的物理现象,几乎成为了自然科学中的终极真理。而牛顿所使用的便是经验主义式的、基于观察和实验的归纳分析法。随着牛顿物理学的成功,牛顿式的分析法战胜了笛卡尔式的假设-演绎法,经验主义似乎也取得了对于理性主义的胜利。不用说洛克和牛顿的故乡英国,连在笛卡尔的故乡法国,启蒙思想家也都纷纷成为了经验主义者。只有在当时什么都比英法慢半拍的德国,依然是莱布尼兹等理性主义者占据上风(对此,我们将在后文有更详细的介绍)。

最终,一位过于经验主义、以至于在某种程度上已经不再是经验主义的经验主义者——休谟攻破了经验主义的堡垒。在方法论上,也就是就认识来自于经验且应与经验相符合而言,休谟毫无疑问是一名经验主义者。然而,就结论而言,休谟的怀疑主义认为经验论是没有基础的,因为经验论的观点——我们的观念来自外界的客观事物并与之相似——在经验本身中是找不到根据的;换言之,经典的经验主义者认为,我们可以从经验中得到确切无疑的知识,而休谟指出,尽管我们的认识只可能来自于经验,可我们即便从经验中得到的也不过是模糊可疑的印象,而不是真正确切的知识。因此,尽管经验主义的方法并没有错,但经验主义的目标,也就是从经验中得到知识,却是不可能的。

康德决心要挽救被休谟所否定掉的人类理智和认识能力。他区分了物自体与现象界:我们试图认识事物本身,但是我们的认识所得以触及的却是现象界,也就是我们所看到、所认识且最终在我们的认识中呈现出来的世界。就我们的认识不可能触及物自体而言,休谟是正确的;但在现象界之中,我们能够得到逻辑上确切无疑的知识。我们的知识同时来自于外界经验和天赋的内在能力——康德认为人类感性能力中的先验形式是时间和空间,而将理性中的先验结构称作范畴。在康德看来,人类必须通过时间、空间来感知外界,通过范畴的框架来获得外界的经验,而我们通过范畴来获取、加工和组织经验的过程也就是我们从经验中得到知识的过程。

赫尔德很赞同自己的老师康德对于理性能力的严格考察和限定,也很赞赏康德重建人类认识之可能性的努力。但是,他的认识论观点却与康德的大相径庭。尽管康德调和了理性主义和经验主义两种观点;但在赫尔德看来,把时空和范畴看作人类认识能力的先天形式本身就是康德的一厢情愿,因而这种调和努力之本身就是理性主义的偏见下的徒劳。休谟对于认识本身的怀疑和否定固然令人失望,然而,我们不能因为沮丧就重回理性主义这条得不到证明的老路上。我们唯有采取比休谟更真诚、更彻底的分析方法才能得到进一步的结论,在赫尔德这里就是对于主体有限性的承认。不过,为了更好地理解赫尔德的观点,我们需要简要地回顾他的两位同胞和先驱——莱布尼兹和鲍姆嘉通。

尽管莱布尼兹被普遍地认为是理性主义者,但在当时,莱布尼兹其实是试图调和理性主义和经验主义的康德式人物。在他之前的理性主义者如笛卡尔和斯宾诺莎都把理性当作唯一的认识能力,把天赋观念看作真正知识的唯一来源。莱布尼兹则吸收了洛克的观点,承认感官经验在知识中的作用。在他看来,人的认识能力分为感性和理性,前者较为低级,只能得出模糊的观念,后者则较为高级,可以得出清晰的观念,也就是知识。人类获取知识的方法是先经由感性从外在经验中获取模糊的观念,然后在理性中通过综合演绎的方法,与天赋观念相结合形成清晰的数学式的知识。

鲍姆嘉通从另一个角度发展了莱布尼兹的认识论体系。他赞同莱布尼兹对于感性和理性能力的划分;但他指出,尽管感性能力只能形成看似模糊的观念,这些观念却仍然有其自身的规则与完满性。理性能力形成的是内涵上清晰的观念,感性能力形成的则是外延上清楚的表象。尽管感性形象的完满性不能让我们获得知识,但它却能够提供理性所无法提供的感性愉悦,这种完满性就是事物的美。因此,鲍姆嘉通被普遍看作是近代美学的创始人。

赫尔德从鲍姆嘉通那里吸收了感性完满性的概念,并进一步指出,理性表象具有的是客观的清晰性,感性表象则具有主观上的清晰性。另一方面,他坚持经验主义的分析式方法,从休谟那里吸收了对人类理性和知识的怀疑,拒斥莱布尼兹和鲍姆嘉通关于理性是高级认识能力的观点。在赫尔德看来,人是有限的存在,人的理性也是有限的,其中不存在天赋的观念,不能形成准确无误的知识。由此,人只能从外在经验之中获取印象,在感性能力的作用下形成主观上清晰的观念,这就是人类所能拥有的最确定和最清晰的观念。

由此,我们可以把赫尔德看作休谟的继承人;他是方法论上的经验主义者;但就其否认由逻辑理性从经验中获取知识的可能性而言,他在认识论上已经不再是经验主义者——或者说,在休谟之后,已经不存在经验主义的认识论者,而只可能有经验主义的怀疑论者。不过,我们甚至都不能把赫尔德称作一位怀疑论者,因为他并没有关注对于理性和知识的否定,而是把注意力由理性能力转移到了感性能力上,从而将休谟对于人的认识能力的怀疑主义立场转化成了对于人的认识能力的自然主义立场。通俗地说,如果说休谟是惊讶地发现了人类理性的幻灭,康德是奋力地想要重建理性的权威,赫尔德则是平静地接受了它,并将它当作进一步思考的基石,成为了一名已经不再是经验主义的经验主义者,或者说,一位经验主义的美学家。

二

赫尔德没有止于对理性的否定,而是试图从感性入手重构人类的认知体系,他找到了三个关键点:存在、语言和上帝。他的整个体系在哲学家同行中应者寥寥,不过,他在探索过程中对生命哲学、语言哲学和神学的思考却都影响深远。

在赫尔德看来,我们所有的观念都来自于感官经验,因此,感觉经验的清晰性也就是最本源的清晰性,逻辑的可分析概念的清晰性应该建立在感觉的清晰性之上。而感性观念具有不可分析的特征;因而最感性的概念就是最不可分析的概念,但也因而是主观上最清晰、最自明的概念。赫尔德认为这样的概念就是“存在”。存在不是经由逻辑上对概念的解析,而是由我们的感觉所直接证明的,“主观地讲,存在概念毫无疑问地要先于一切可能性,其真实的可能性也要先于逻辑的可能性,因为人在他是哲学家以前己经在生存了。”由此, “存在”这一在传统理性哲学看来最不可分析因而也是最模糊的概念,在赫尔德这里变成了最自明的概念;它是自我的基础,也是我们一切确定性和自明性的基础。由于赫尔德认为我们的一切观念都来自于感觉经验,“存在”概念实际上也就成为了我们一切概念的基础。我们可以毫不夸张的说,笛卡尔的著名口号“我思故我在”(cogito ego sum),在赫尔德这里转变成了“我感觉故我在”(sentio ego sum)。

值得注意的是,赫尔德认为虽然“存在”概念是不可分析的,但是在它之下另外还有三个同样不可分析的概念作为我们把握“存在”的方式:时间、空间和力。与康德不同,赫尔德并不是把时间和空间看作是人的感性在接受物自体刺激时的先验形式,而是将其看作事物本身的属性,看作是客观实在的现实结构法则和物理经验本身的一部分。我们需要用不同的感官来感知这些属性;在生理学上,“空间”需要用视觉来把握为物体的并置,“时间”需要用听觉来把握为事件的前后相继,“力”则需要用触觉来把握为事物的彼此进入。在赫尔德看来,我们正是通过视觉、听觉和触觉这三种不同的感觉来感知世界,照亮存在。我们在对存在的直接经验中包含了对对象的表象(A存在),在感性经验中获得了对存在的观念(A是这样的),这两者间的一致性就保障了感性主观认识的有效和准确。

后期的赫尔德试图进一步解决关于理性认识的问题。如前所述,赫尔德继承了休谟对于理性认知的真实与有效性的怀疑;然而,这样彻底的怀疑论又会导致另外的问题:一方面,从理论上来说,如果我们否定了逻辑规律,那么我们也就否定了一切逻辑推理,而对于逻辑的否定却又是逻辑推理的结果,因此,我们对于逻辑规律的否定本身也就随着逻辑规律的被否定而被否定了。换言之,如果我们否认了思想的可能性,那么,对思想的可能性之否定也就作为一种思想而被否定了。再换言之,如果思想是不可能的,那么对思想的否定也就是不可能的。总而言之,怀疑论令其自身也成为被怀疑的对象。另一方面,从实践上来说,尽管怀疑论在理论上否定了因果推理的真实性,但实际上,人依然不得不依靠对因果推理的真实性的暂时认可而生活。尽管我在理论上知道,把手伸进火中会烧伤手这一结论并不必然是真的,实际上我依然认定了它必然是真的,绝不会故意将手伸入火中。也就是说,理性认知即使不具备理论上的正确性,却也具备实践上的正确性。换言之,理性认知就像是我们不得不信以为真的谎言,其本身也许不是真的,但绝对是不可或缺的。

赫尔德试图在他的理论中为这样的理性寻找根基。首先,他把理性规定为一种“力”,其功能是将零碎的感性经验组织为整体的、系统的、形式上符合逻辑的认识——赫尔德称之为“认识力”。他把人的感性认识能力和理性认识能力看作一个有机体;其中感性认识能力实际上就是人的各种感官,它通过感觉为认识这个有机体提供材料;理性认识能力是组织这个有机体的有机性,它通过自己的规则把感性提供的材料综合成一个有机体。感性和理性只是从它们在认识中的作用来进行区分,实际上它们是一个整体,在感性进行认识的时候已经有理性进行作用了,而理性中也包含着感性的因素——哪怕我仿佛没有思考,只是在观看某物,实际上,只要我形成了这一物体的感官形象,理性的认识力就依然在发挥作用,将感官所经验到的纷乱的色块组合成一个有形状、有边界、有体积的物体,再将这一视觉形象与听觉的、嗅觉的、触觉的形象组合成为有多种特征的事物。